1.はじめに

人は日々、見知らぬ他者や何らかの関係性を持った他者と、助け-助けられる関係を持ちながら生活をしている。このような関係は、立場や相手を変えながら日常生活のなかで繰り返されている。つまり人は、日常生活の中で「援助」と「被援助」をそれなりにたくさん経験していると考えられる。

そもそも、援助行動と一言で言っても、その行動としては実に多種多様である。例えば、海や川で溺れた人を命がけで助けるということから、日常によくある、ごく小さな親切として道を聞かれて案内をするということまで、非常に幅広く援助行動と呼ばれている。したがって、偶然誰かを助けることになったり、他者に何らかの理由で助けを求めて助けてもらうことは、誰しも何度もあるのではないか。

これらの援助・被援助の経験が個人にどのような影響を及ぼしているのかについては社会心理学分野において数多くの研究があり、そのなかでも援助者側の立場から見た援助行動研究の他、昨今では被援助者側の立場から見た被援助に関する研究、さらに援助要請行動の研究が進んでいる。援助要請行動に関する研究では、援助要請を行う際の抑制要因に関する様々な研究が行われている。本研究では、援助行動に関する研究の一つとして、援助行動が援助要請行動を促進する要因として機能することについて検討する。

2.援助行動

高木(1987)は、援助行動(helping-behavior)とは、他者が身体的・心理的に幸せになることを願い、ある程度の自己犠牲(出費)を覚悟し、人から指示、命令されたからではなく、自ら進んで(自由意思から)、意図的に他者へ恩恵を与える行動である、と定義している。また、中村(1976)は、外からの報酬を期待するか否かにかかわらず、困っている人を助けようという意図をもって行われる人助けの行為である、と述べている。これらの定義で強調されていることは、自己犠牲のもとでの利他的行動という側面であり、見返りを求めない困窮者に対する純粋な気持ちから生起する人助けの行動ということである。したがってこれらの行動は、一般に、善いこと・良いものであるとされ、困っている人に遭ったら援助行動は積極的に行うと良いと考えられている。

では、人はどんなときに他者を助けるのかという視点から、援助行動を促進する要因についての検討がなされている。その一つとして、感情状態がある。感情状態のなかでも特にPositive moodは援助行動の生起について、ほぼ一貫して援助行動が促進されたという結果が得られている(Rosenhan, Salovey, Karylowski, & Hargis, 1981)。また、Negative moodの中でも特に罪悪感を感じていると援助が促進されやすい(清水, 1993)ということも明らかにされている。このほかに援助者のパーソナリティ要因(櫻井・葉山・鈴木・倉住・荻原・鈴木・大内・及川, 2011)や、困窮者側の属性の要因など、援助を促進する要因は様々挙げることができる。

しかし一方で、人は案外人助けをしないという話もある。援助行動研究の発端となった1964年に起きたKitty Genovese嬢殺害事件をもとに明らかにされた傍観者効果(Latane, B. & Darley, J.M., 1970)からも分かるように、援助すべき、もしくは援助を行った方が好ましい場面においても援助行動を行わないということも少なからずある。これらの援助行動を抑制する要因についても様々な研究が行われており、失敗経験後の援助行動生起抑制(山口, 1988)や、困窮者(潜在的被援助者)の要因(竹ノ山, 2005)などが明らかにされている。

援助行動生起に関する要因の研究は、いくつかなされているのであるが、必ずしもそれだけが影響しているとはいうことができず、様々な要因が重なって援助行動の抑制、あるいは促進がされているのであろうと考えられる。そういう意味で、次の段階として援助行動の生起過程に関するモデルの構築の研究が行われるようになり、松井のモデル(1985)や高木のモデル(1997)において、援助が必要な場面に遭遇してから援助行動の意思決定までの援助者側の思考過程が明らかにされている。

援助行動は、一般に、援助者と被援助者の既知・未知を問わずに起こりうるものであると考えられる。潜在的被援助者が、いつ、どこにいるのかは予測不可能であり、どの瞬間に援助が必要な場面が訪れるかは分からない。そうはいっても困窮者に対する援助は規範として個人のなかに存在し得るものであり、困ったときの助け合いとして相互協力、相互支援という形で進められるものでもある。西川(1997)は、近隣社会において日常的にやりとりされる援助は、未知の人々の間の一過的な援助というよりは、ある程度持続している人間関係のなかで交わしあわれる援助である、と述べている。このように、援助行動が人間関係形成のなかで大きな役割を果たすことも確かである。親密な関係性における相互支援や、医療や介護等の場面における定期的・継続的な支援体制のなかでの援助や支援はそういう良好な関係性をベースに成り立っていると考えられるのである。次は、自分が困った側に立ったらどうするのか、つまり相手に助けを求めることについて考えてみる。

3.援助要請行動

そもそも援助行動は、援助を行う援助者と、援助を受ける被援助者の相互作用である。そして、被援助者が援助を受けるためには、他者である(潜在的)援助者に助けを請うことが必要となる。この他者に助けを請う行動を援助要請行動(help-seeking behavior)といって、もし他人が時間、努力、あるいはある種の資源を費やしてくれるならば解決するような問題を抱えている個人が、直接的な方法で他者に援助を求める行為(DePaulo, 1983)と定義されている。

援助要請行動は、自身の力では問題解決が困難な際に、必要に応じて他者へ援助を求めるという重要な対処方略の一つであると考えられるため、基本的に個人の適応にとって望ましいものであると考えられてきた。しかしながら、他者へ援助を求めるという行動は、否定的な意味合いで捉えられることもある。例えば、他者へ頼りきってしまうという依存性の意味合いでは、望ましくない特性であると考えられ、不適応につながりやすいとされてきた(Bornstein, 1992)。自己の能力で問題解決をしようと試みることは、援助要請をする前に必要なことである。他者に頼る行動ではなく、他者に頼む行動として、援助要請行動は行われるべきであろう。

この援助要請行動についての研究は、主に抑制要因を明らかにすることを目的として研究が多い。援助要請行動を抑制する要因として、まず、援助を申し出ることの決まり悪さ、自分の不適切さの露呈、心理的負債感、自己達成の放棄、スティグマ(汚名・烙印)などの心理的コストが考えられる。これらの心理的コストは、自尊心への脅威(Fisher, Nadler, & Whitcher-Alagna, 1982)としてまとめられるものである。このことに関連して、自尊心の高低が援助要請行動に及ぼす影響を示した研究がある。脇本(2008)は、援助要請回数に対する自尊心の高低の効果が、不安定性の程度によって調節されるという結果を示している。つまり、自尊心が安定している人は、自尊心の高さが援助要請行動の回数に正の影響を、逆に自尊心が不安定である人は負の影響があるということである。このように、自尊心に関する研究はあれども、自尊心の高低そのものがその人の援助要請行動を説明することはできないという結果が示されているのである。また、島田・高木(1994)は、個人特性の自尊心と共感性に関して、それぞれが高いことが援助要請行動抑制の要因となることを示している。

このように抑制要因は数多く示されているが、実際問題としてそれを一つ一つ丁寧に取り除くことは難しいし、そもそも抑制要因が取り除かれたところで援助要請行動が即座に生起するということには必ずしもならない。

一方、援助要請行動を促進する要因であるが、こちらは現状ではあまり検討されていない。そのなかでも高野・宇留田(2002)は、学生サービスとしての学生相談の側面から、援助要請を増加させるための方策を示している。これは援助コストを下げる、被援助利益を上げる、非要請コストを上げる、非要請利益を下げる、の4つが考えられるとしている。しかし、これはあくまでも方策である。確かに、以上の方策を行うことができたのであれば援助要請行動を促進することが可能であると考えられるが、現段階ではこの方策を確実に行うということは難しい。

援助要請行動を起こす際には、援助要請者自身が直面している問題を理解し、その問題を解決するために適切な相手を選択することが求められる。問題が発生したとき、その周囲にいる潜在的援助者の中から、より適切な相手を選択しなければならないのである。周囲に、例えば友人がいたとしても、その友人が必ずしも適切な援助者になり得るとは限らない。本田・新井・石隈(2010)は、援助要請スキルとして、援助要請する際に適切な相手を選択するスキルの必要性を述べている。ここからも、単に親しい関係の人物よりも、その問題を解決するために最も適切であると考えられる人物を援助要請者自身が選択することが重要であると考えられる。また、この適切な人物は、解決の必要な問題の程度や状況によっても適切な相手が変化すると考えられる。

4.各経験が次の行動へ及ぼす影響

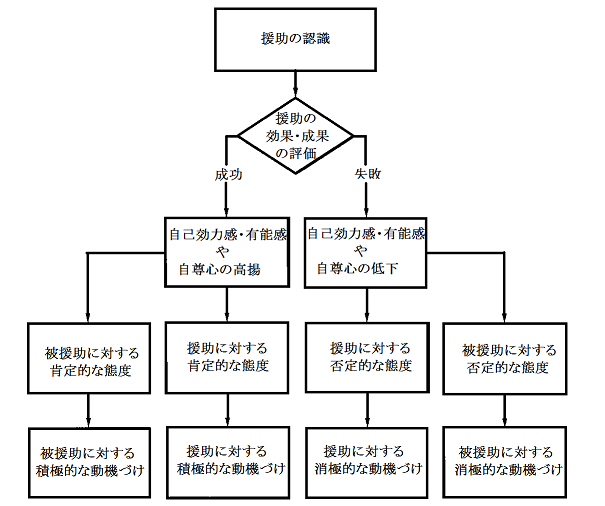

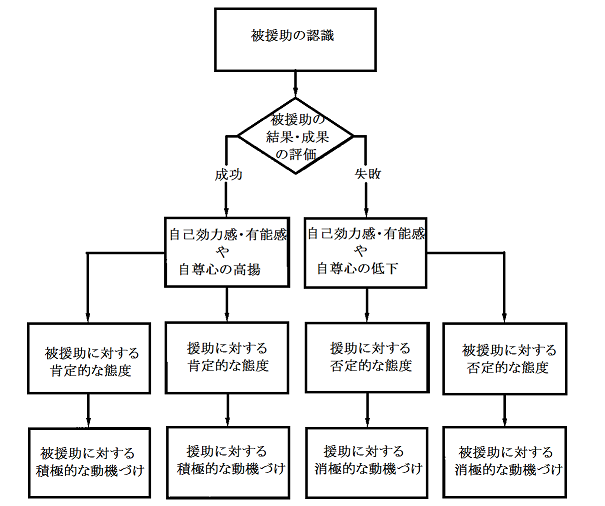

ところで、援助・援助要請行動を起こす際に、それまでの援助の経験や被援助の経験はどのような影響を与えるのだろうか。これについて、高木(1997)は援助経験の影響出現過程のモデル(Figure1)と、被援助経験の影響出現過程のモデル(Figure2)を提案している。

Figure 1 援助者における援助経験の影響出現過程

Figure 2 被援助者における被援助経験の影響出現過程

まず、援助経験が次の援助行動に及ぼす影響について、高木(1997)は、自分が与えた援助によって被援助者の問題がどの程度解決されて、被援助者の窮状が緩和されたかで評価される「援助効果」と、援助によって援助者自身が好ましいと感じることをどの程度得たかで評価される「援助成果」が成功的であった場合、援助に対する肯定的な態度・積極的な動機づけがされると示している。また、援助効果を上げて援助に成功したと判断できるのならば、援助者は自己効力感・有能感を高め、そのように他者の窮状の解決に貢献した自分を誇りに思い、自尊心を高揚させるのではないかと考えられている。ここで問題になる主要な成果は、被援助者からの物質的な返礼ではなく、心理的、社会的な内的、および外的な利得であるとされている。これに関連して、松浦(2003)は援助の経験回数が多いほど次回も行動がなされやすいこと、しかもその経験が効果的であったと認識しているほど次回も行動がなされやすいことを明らかにしている。これは高木(1997)のモデルを完全に支持するものであり、援助を経験し援助効果を認識することで、次回の援助の積極的な動機づけをもたらすとの仮説を裏づけるものであるといえる。

一方、被援助経験が次の援助行動に及ぼす影響について、高木(1997)は、受けた援助によって自分の問題がどの程度解決されて、窮状が緩和されたかで評価される「被援助効果」と、援助を与えたことによって援助者自身が得たと思われることを被援助者が評価する「被援助成果」の評価が行われる。また、被援助者が評価する際には、特に、被援助者の自尊心がどの程度傷ついたかという心理的出費等の程度を評価する「被援助出費」の観点から評価されると述べている。そしてこれらの評価によって、その後の被援助や援助に対する態度や動機づけに影響を及ぼすとしている。これに関連して、被援助者が後に、以前援助してくれた他者(援助者)に対する、返礼的援助行動の促進も知られている。Bar-Tal(1976)がこの返礼的援助行動を向社会的行動の一形態と位置づけて以来、多くの研究が行われている。返礼的援助行動の生起は、他者から受けた利益や好意を同程度返すべきだとする互恵規範や、援助を通じて生じた不衡平な状態を衡平な状態へ戻すべきだとする衡平規範に規定されて、援助者が後に、立場を変えて援助を提供するというメカニズムが提案されている。松浦(1992)は、物質的交換による衡平関係の維持だけではなく、衡平関係維持のために礼を述べる等の心理的資源を投入する心理的交換が大きな役割を果たすことを明らかにしている。

しかし、これまでの返礼的行動の研究は、過去に援助を介して相互作用のあった他者への返礼的行動を研究している。そのため、被援助経験がそのような相互作用のなかった他者への将来の援助授与行動にどのような効果・影響を及ぼすのかについてはそれほど明らかにされていない。震災後(阪神大震災、東日本大震災)以降、被災地支援に出かけるボランティアのなかに、阪神大震災時に受けた援助に報いる形で東日本に出かけた人が多くいることは報道等でなされていて、以前に他者から受けた援助の返報・返礼としての援助行動が生起していることは実際にあると考えられる。すなわち、被援助経験が次の援助行動につながる可能性は十分考えられる。

以上のように、援助・被援助経験が次の援助行動に及ぼす影響に関する研究は多く行われているが、援助・被援助経験が援助要請行動に及ぼす影響に関する研究はほとんど行われていない。とくに過去の「援助」の経験が次の援助要請行動につながるのか、この点については検討がなされなければならない。援助側に立っていた人が、被援助側に立った際に援助要請を行うことは、一見、交換原理からの説明で十分のように考えられるが、援助要請の行為をスムーズに行うことができるかどうかの問題は、前述のとおり援助要請行動生起の可否に着目するとそう簡単なことではないことがわかる。本研究では、この問題について重点的に検討を行う。

5.本研究の構成

以上のような問題意識のなかで、自分が困窮している際に「援助の要請」がスムーズにできるようになる要因とは何なのか検討しようと思う。

そもそも援助要請行動は、他者へ援助を求める際には必要不可欠のものであるが、援助要請行動を行う際には様々な抑制要因の存在が確認されており(太田・高木,2011, その他前述の通り)、援助要請行動を行うことは案外難しいことであると言える。したがって、他者から援助を受けたくても受けることができない場面が実際にある、しかも多いと考えられる。加えて、援助要請行動を促進する要因は実際にはあまり明らかにされていないわけである。

援助行動を促進する要因あるいはその過程としては、様々な要因が重なり合って生起するものであると考えられているが、それでは、援助要請行動も同様に様々な要因が重なり合って生起するものなのではないか。また、援助・被援助経験が援助行動に及ぼす影響がこれまでの研究で明らかにされていたのであるが、それならば援助行動が援助要請行動に何らかの影響を及ぼすことも考えられるのではないか。

そのような観点から、援助要請行動を促進する要因として、「援助の経験」について取り上げてみたい。高木・妹尾(2006)は、援助行動が援助要請行動へ及ぼす影響について、日常生活において援助者の立場で他者にさまざまな援助を提供している人は、逆に被援助者の立場でも多くの場面で他者に助けを求め、援助を受けていることを明らかとしている。現状では、これが、返報行動に関する研究を除いて、援助-援助要請行動の関連について研究している唯一の研究である。これはまた、高木(1997)の援助者における援助経験の影響出現過程モデルの妥当性を示す結果となっている。つまり、援助行動を行うことによって、もっと言えば援助の経験を重ねることによって、援助要請行動が促進されるという可能性が示唆されているといえるものである。

また、高木・妹尾(2006)は、援助・被援助経験の結果評価が成功的であると認識している人ほど、彼らの援助・被援助行動に対する態度は一層肯定的になると示している。さらに、援助・被援助行動に対する態度が肯定的な人ほど、援助・被援助行動に一層積極的に動機づけられることを示している。つまり、それぞれの経験に対して肯定的な態度であるのならば、後の援助・被援助行動に対しても積極的な動機づけがなされるということが考えられる。

本研究では、同研究の知見とその枠組みをもとに、大学生の日頃の援助-被援助-援助要請について考えてみることとする。

6.研究Ⅰの目的

そこで、本研究では、特に「援助の経験」に注目し、援助経験が援助要請行動に及ぼす影響を明らかにすることを目的とする。また、援助行動・援助要請行動を多様に行う人ほど、その行動に対する結果評価を肯定的に捉えており、援助行動・援助要請行動(被援助行動)の結果評価は高くなるのではないかと考える。さらに、援助を多様に行う人ほど、援助要請行動への意識・態度・動機づけは肯定的、または積極的になるのではないか。

本研究では、調査参加者において援助の対象者あるいは被援助の対象者について、とくに問わないという形で進めていくこととする。これは、援助・被援助の対象者について既知・未知を問わず、援助経験と援助要請経験がどれくらいあるか、経験の多寡に注目するためであり、相手を設定することによる経験の違いを排除するためである。

高木・妹尾(2006)では、援助行動が援助要請行動に及ぼす影響について、高齢者に対する日常場面での援助・被援助経験をもとに検討している。しかしこの研究は、日常場面に絞って検討がされており、また、「おみやげの授与」「2、3日姿を見せなかったときの声かけ」「旅行への誘い」「干渉しあわないような配慮」等、高齢者向けの援助内容が使用されている。そのため、一般に多く研究されている援助内容から外れたものについても、援助内容として含まれている。

そこで本研究では、高木・妹尾の研究に倣いつつ、大学生を対象として研究を行う。その理由は、限られた地域のコミュニティでの関わりが多い高齢者と比較して、大学生はゼミ、サークル、アルバイトなど生活の場が多様であると考えられるためである。なお、援助内容として一般に多く研究されている内容と異なるものが多いため、本研究では野﨑・石井(2004)の、大学生の援助要請行動として挙げられている援助要請行動30項目を改訂して使用する。

さらに、援助者の立場で他者と多く相互作用している人ほど、被援助者の立場でも多く相互作用していることが明らかにされている(高木・妹尾, 2006)が、これは大学生を対象としたものではないため、大学生を対象としたときに、援助-被援助-援助要請場面の相互の関連について明らかにすることを目的とする。

また、援助要請のしやすさには性差がある(山口・西川, 1991)とされており、男性よりも女性の方が一層頻繁に援助要請することが結果として示されている。そのため、本研究においても結果の検討を行う際に性差の有無を確認することとする。

7.研究Ⅱの目的

研究Ⅰでは援助要請行動に焦点を当てて検討を行うが、援助を要請することは簡単なことではない。つまり、援助を要請することに対して抵抗を感じる人やそうでない人など、援助要請に対する意識が異なっており、援助要請を行う際に人によってスタイルがあると考えられる。

これについて、永井(2013)は、援助要請の実行に至るまでの過程に注目し、援助要請スタイルを援助要請自立型、援助要請過剰型、援助要請回避型の3つの型に分けている。これらのスタイル別に援助要請の傾向を測定する尺度として、援助要請スタイル尺度を提案している。

それぞれのスタイルを具体的に説明すると、援助要請自立型は、困難を抱えても自身での問題解決を試み、どうしても解決が困難である場合に援助要請を行うもの。援助要請過剰型は、困難を抱えた際に、十分な自助努力を行わずに安易に援助要請を行うもの。援助要請回避型は、困難な問題を抱えても、一貫して援助要請を回避するものである。

今回は、この援助要請スタイルをパーソナリティ変数として捉え、研究Ⅰの結果の援助要請行動の部分について分析を行うものとする。援助要請スタイル尺度を利用して3群に分け、それぞれの群について援助経験が援助要請行動にどの程度影響しているのかを明らかにすることを目的とする。また今回、援助要請スタイルごとの援助行動・援助要請行動(被援助行動)の結果評価と意識・態度・動機づけについても差があるのかについて明らかにすることとする。

8.本研究の仮説

仮説1:援助経験が多様な人ほど、援助要請経験が多い傾向にあるだろう

仮説2:援助行動・援助要請行動を多様に行う人ほど、彼らの援助行動・援助要請行動(被援助行動)の結果評価は高いだろう

仮説3:援助を多様に行う人ほど、彼らの援助要請行動への意識・態度・動機づけは肯定的、または積極的であるだろう

仮説4:援助要請スタイルは、援助要請行動だけではなく援助行動にも影響があるだろう

仮説5:援助要請スタイルによって、援助行動・援助要請行動(被援助行動)の結果評価と意識・態度・動機づけに差があるだろう