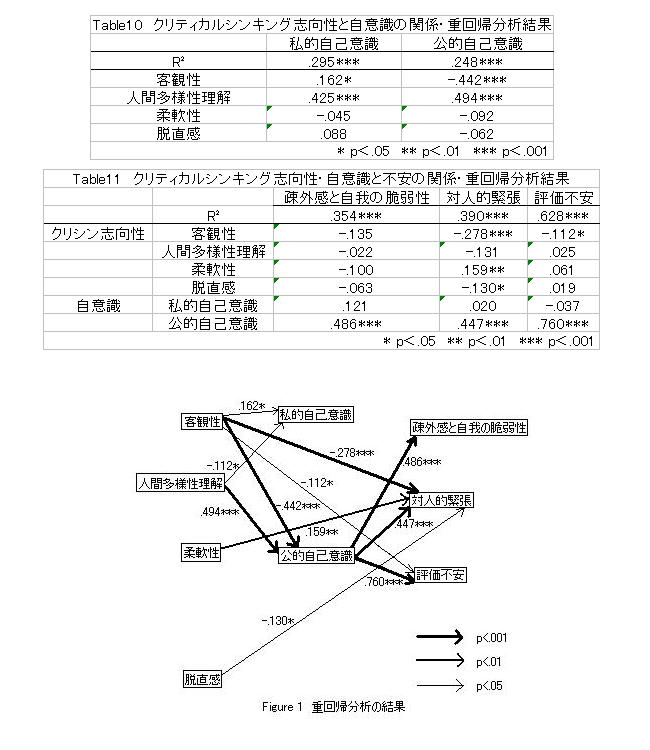

クリティカルシンキング志向性の4つの下位因子(「客観性」「人間多様性理解」「柔軟性」「脱直感」)において、それぞれがどのように不安の3つの下位因子(「疎外感と自我の脆弱性」「対人的緊張」「評価不安」)に影響を与えているのかを明らかにするために、クリティカルシンキング志向性の4因子と自意識の2つの下位因子(「私的自己意識」「公的自己意識」)を説明変数、不安の3つの下位因子を予測変数とする重回帰分析を行った。

その結果、「私的自己意識」は「客観性」より弱い正の影響(β=.162,p<.05)を、「人間多様性理解」より中程度の正の影響(β=.425,p<.001)を受けていることが明らかになった。つまり、物事を客観的に捉える傾向や、いろいろなタイプの人間の存在を認める傾向が強いほど、自分の感情や願望など、私的な側面に目を向けやすいことが明らかになった。また、「公的自己意識」は「客観性」より中程度の負の影響(β=-.442,p<.001)を、「人間多様性理解」より中程度の正の影響(β=.494,p<.001)を受けていることが分かった。つまり、物事を主観的に捉え、いろいろなタイプの人間の存在を認める傾向が強いほど、人から見られている自分の姿が気になるということである。

不安意識の各因子を検討すると、「疎外感と自我の脆弱性」は「公的自己意識」より中程度の正の影響(β=.486,p<.001)を受けていることが明らかとなった。つまり、公の場での自分の姿が気になる傾向が強いほど、疎外感を感じたり、精神的に傷つきやすかったりするということである。

また、「対人的緊張」は、「客観性」から弱い負の影響(β=-.278,p<.001)を、「柔軟性」から弱い正の影響(β=.159,p<.01)を、「脱直感」から弱い負の影響(β=-.130,p<.05)を受けると同時に、「公的自己意識」から中程度の正の影響(β=.447,p<.001)を受けていることが明らかになった。よって、物事を主観的に捉え、直感的に物事を考え、他者の意見に柔軟な態度を示し、公の場での自分の姿を意識する傾向が強いほど、対人場面で緊張しやすいということである。

さらに、「評価不安」は、「客観性」より弱い負の影響(β=-.112,p<.05)を、「公的自己意識」から強い正の影響(β=.760,p<.001)を受けていることが分かった。つまり、物事を主観的に捉え、公の場での自分の姿を意識する傾向が強いほど、他者にいやな感じを与えているのではないかと気にしたり、人にどう思われているかが気になったりするということである。以上4・5の結果から、仮説Ⅲは支持された。これらをまとめたものを、Table10・Table11,Figure1に示す。

|

![]()

![]()