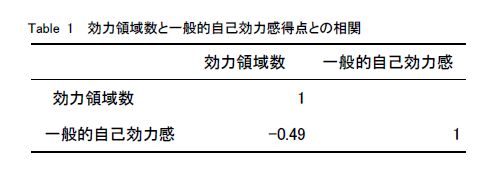

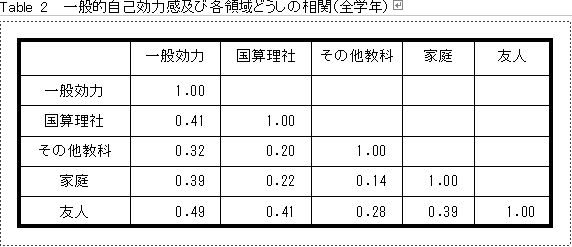

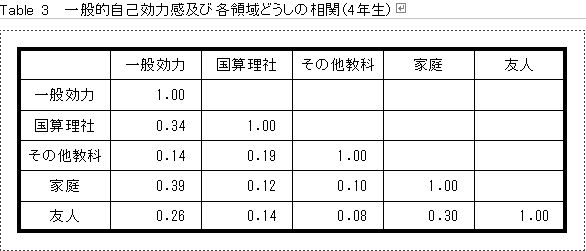

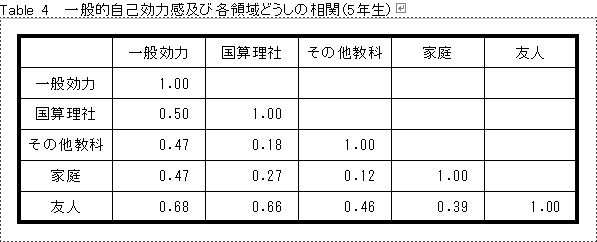

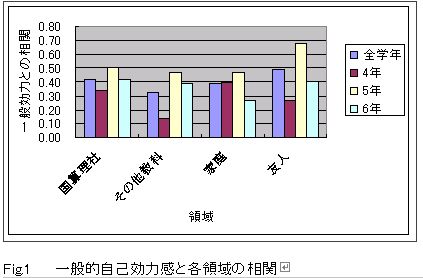

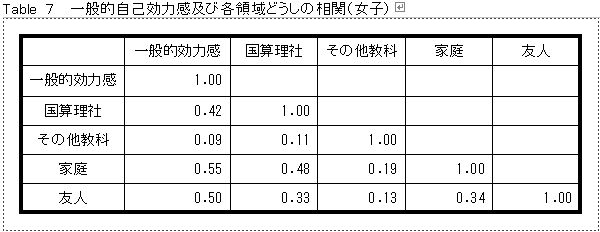

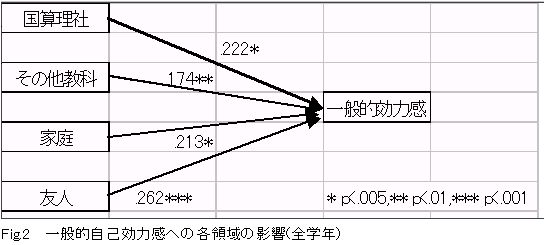

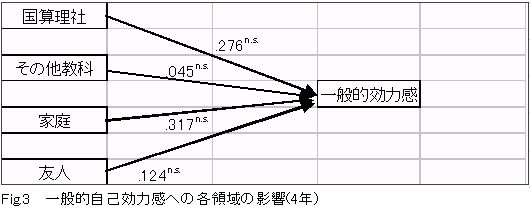

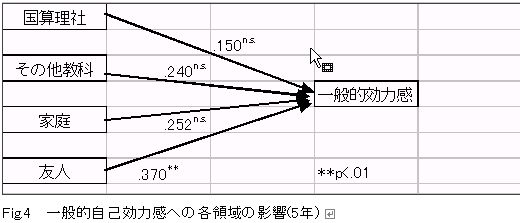

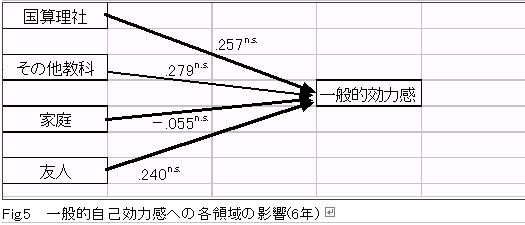

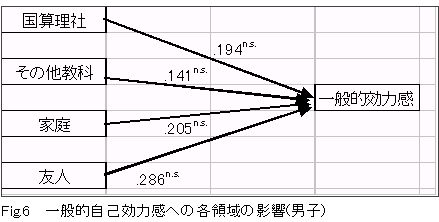

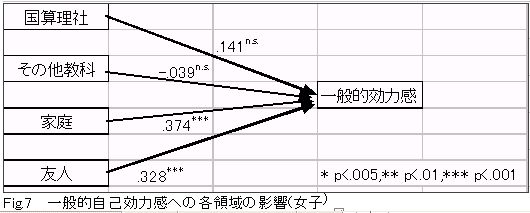

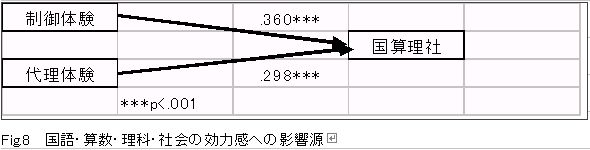

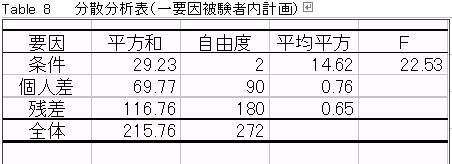

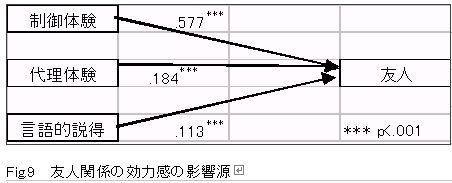

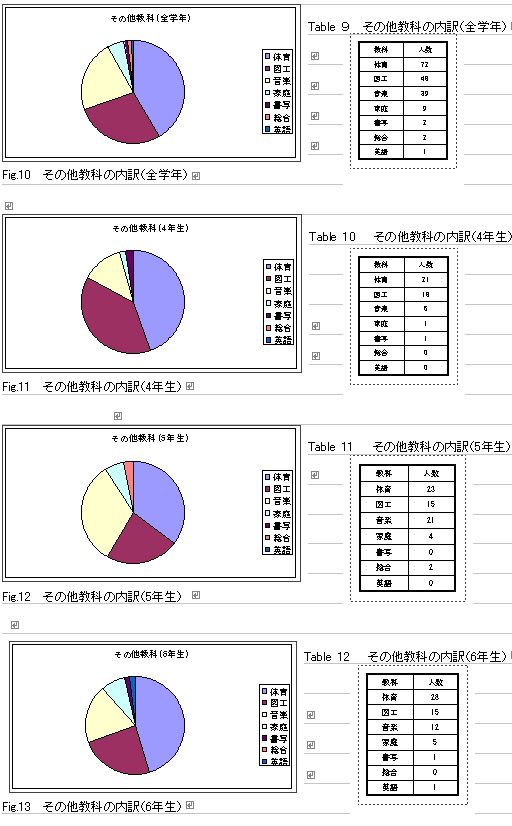

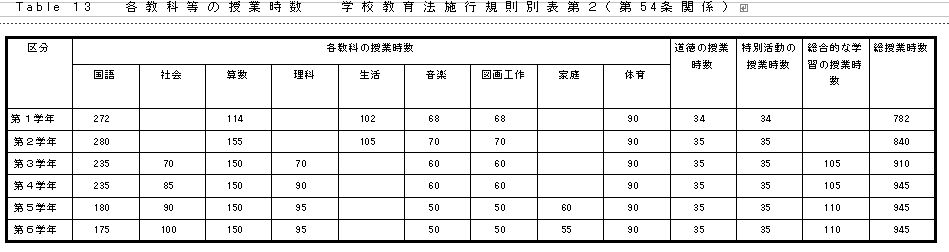

1,効力感の高い領域の数と一般的自己効力感まず、仮説Ⅰを検証するために、「効力感の高い領域」の数(以下「効力領域数」とする)と、一般的自己効力感得点との相関係数を算出した。領域ごとに「効力感の高い領域」を以下の条件で定義した。原則として、日常的に効力感を感じる領域が効力感が高いと考えられるため、効力感を感じることが「よくある」ということを基準とした。・「教科」に関しては、効力を感じることが「よくある」と答えている。・「その他教科」に関しては、国語・算数・理科・社会以外より得意な「その他教科」があると答えている。・「家庭」に関しては、家庭効力感得点の平均が2未満である。・「友人」に関しては、効力を感じる頻度(質問番号:1、5、9、13、17)の平均得点が2未満である。平均して、「たまにある」より効力感が高いときが多いようにするため、この基準とした。以上の条件に該当する場合を効力感が高いとして、4領域のうち、効力感が高い領域の数をカウントし、効力領域数と一般的自己効力感得点との相関を算出したところ、比較的強い負の相関が見られた(r=-.49)。これにより、仮説Ⅰは部分的に支持された。2,一般的自己効力感と各領域の相関2-1,全学年自己効力感が高い領域の数の多い子どもは、一般的自己効力感も高いことが読み取れた。そこで、各領域がどの程度一般的自己効力感に影響を与えているかを見るために、一般的自己効力感と各領域の相関を算出した。各領域毎の相関は以下のようになった(Table 2)。国語・算数・理科・社会の教科と友人関係に比較的強い相関みられた。(それぞれr=.41,r=.49)一般的自己効力感が高い人は、ねばり強く努力し難しい問題に挑戦し、正確に問題をとくという報告がある(坂野,1998)。坂野・前田(2005)によると、学業達成と自己効力感は密接な関連があると言われ、児童の自己効力の操作で学業成績の向上、内発的興味の高まりが見られるといういくつもの研究結果がある(Bundura&Schunk,1981など)という。このことからも、子どもたちが学習領域を重視し、学習に対する効力感は一般的自己効力感に強い結びつきがあることが分かる。児童の学習の効力を高めることは一般的自己効力感を高めるために重要であると考えられる。また、 一般的自己効力感を高めることは粘りよく努力をさせるために重要である。また、友人関係と国語・算数・理科・社会の効力感との相関も比較的強い(r=.41)。友人関係で安定している子どもは、学習面でも落ち着いて取り組めているとも考えられる。2-2,学年別一般的自己効力感との相関が学年によって差があるのか、あるとすればどのような差があるのかを検証するために、学年ごとに相関分析を行った。a)4年生4年生は、どの領域においても、弱い相関が見られるものの、全学年との相関のように強い相関はみられない(Table 3)。4年生は自己形成が発達途中であるため、漠然とした自己評価を行いやすいと考えられる。そのため、特定の領域に効力感を感じているわけではないのだが、漠然と「できる」という気持ちをもっていて、一般的自己効力感が高い子どもも少なからずいると考えられる。b)5年生5年生は、4年生に比べ各領域は一般的自己効力感と相関が強いが、特に国語・算数・理科・社会の効力感及び友人関係との相関が強い(Table 4)。一般的自己効力感と国語・算数・理科・社会の効力感との相関はr=.50であり、5年生にとって、学習が重要視されるようになってきたことを示唆している。また、5年生に特徴的なのが、一般的自己効力感と友人関係との相関がr=.68と強い相関を示していることである。これは後から述べる6年生の一般的自己効力感と友人関係との相関(r=.40)と比較しても、5年生の方が相関が強い。これは、5年生の子どもたちが、友人関係を重要視するようになったと考えられる。この結果と関連のある研究結果が、桜井・桜井(1998)らによって出されている。これは桜井・桜井の研究では、「学業達成」「友人関係」「運動」「自己」について、学年(5、6年)×性(男子、女子)の分散分析を行っているが、友人関係にのみ有意な学年の主効果がみられ、5年生の方が、6年生よりも高い効力感を示していた。このことから、5年生の時期は、友人関係を上手く育むことができるようになると同時に、生活のなかにおいて、友人関係が重要になってくる時期であると考えられる。デイモン(Damon,1900)は友情について調べ、発達段階を提起するなかで、次のようなことをいっている。レベル1は5~7歳で何かを持っている者、いっしょにいると楽しい者がともだちであり、ひとりひとりの区別はなく、同じようにみている。レベル2は児童中期~後期で、自発的に助け合い、互いに相手を信頼し、その性格や特性を好む。レベル3は11歳頃で、互いに相手を理解する。思考や感情を共有し、心理的な問題について助け合い、問題を起こすのをさける。趣味と性格の両方が友達を選ぶ基準となる。このレベルでは、友情にはコミュニケーションが重要であることを強調する。すなわち、5年生になるころになって、お互いを理解するようになり、友情が育まれるのである。このような発達段階も関係して、5年生の友人関係に対する効力感の特徴として現れていると考えられる。さらに、友人関係と国語・算数・理科・社会の効力感も比較的強い相関がある(r=.66)。安定した友人関係が、その他の領域の効力感も支えていると考えられる。c)6年生5年生ほど強くはないが、5年生と同様に、一般的自己効力感と国語・算数・理科・社会の効力感と友人関係に比較的強い相関みられた。(それぞれr=.42,r=.40)(Table 5)。6年生に特徴的なのは、4、5年生に比べて家庭の効力感との相関が弱いことである(r=.27)(Fig.1)。その原因について考えるため、家庭の効力感の平均の標準偏差を比較すると、それぞれ、4年生(SD=3.17)、5年生(SD=3.32)、6年生(SD=2.53)で6年生がもっとも小さく、家庭の効力感の個人差が大きいためとは考えられない。その原因については今後検討の余地がある。2-3,男女別一般的自己効力感と各領域の効力感の相関が性別によって差があるのか、あるとすればどのような差があるのかを検証するために、男女別で相関分析を行った。a)男子一般的自己効力感との相関をみると、国語・算数・理科・社会(r=.33)とその他教科(r=.25)、家庭(r=.40)において低い相関がみられ、友人関係とは比較的強い相関がみられた(r=.48)(Table 6)。b)女子一般的自己効力感との相関をみると、国語・算数・理科・社会(r=.42)と家庭(r=.55)、友人関係(r=.50)において比較的強い相関がみられた(Table 7)。その他教科とはほとんど相関がみられなかった。男子と比較すると、家庭の効力感との相関が強いのが特徴的である。また、女子は男子に比べ、家庭の効力感と国語・算数・理科・社会の効力感との相関が顕著に高い(r=.48)。家庭での効力感や安心感が、学習への動機づけや意欲に結びついている可能性も考えられる。3,一般的自己効力感への各領域の影響力3-1,全学年相関分析によって、各領域の効力感と一般的自己効力感との関連性が分かった。そこで、一般的自己効力感への各領域の効力感の影響力を比較するため、一般的自己効力感を従属変数、各領域の効力感を独立変数として、重回帰分析を行った。これにより、各領域の効力感が一般的自己効力感にどの程度影響しているか、また、子どもたちが重視している領域は何なのかを調べる。それぞれ、標準偏回帰係数は、国語・算数・理科・社会の効力感が(β=.222,p<.005)、その他教科の効力感が(β=.174,p<.01)、家庭の効力感が(β=.213,p<.005)、友人関係の効力感が(β=.262,p<.001)であった(Fig.2)。各領域いずれも、一般的自己効力感に有意な影響がみられ、相関分析の結果をあわせて考えると、仮説Ⅰは支持されたといえる。なお、友人関係の効力感が最も影響を与えていることが分かる。3-2,学年別より適切な自己効力感向上のアプローチへの資料として、各領域の効力感が一般的自己効力感へどの程度影響しているかを比較するため、全学年での分析と同様に、学年ごとに重回帰分析を行った。a)4年生それぞれ、標準偏回帰係数は、国語・算数・理科・社会の効力感が(β=.276,n.s.)、その他教科の効力感が(β=.045,n.s.)、家庭の効力感が(β=.317,n.s.)、友人関係の効力感が(β=.124,n.s.)であった(Fig.3)。相関分析の結果同様、各領域の効力感の一般的自己効力感への影響はあまりみられないことが確認された。b)5年生それぞれ、標準偏回帰係数は、国語・算数・理科・社会の効力感が(β=.150,n.s.)、その他教科の効力感が(β=.240,n.s.)、家庭の効力感が(β=.252,n.s.)、友人関係の効力感が(β=.370,p<.01)で唯一有意であった(Fig.4)。これは、学年別の相関分析でも述べた11歳頃の発達段階が関係していると考えられる。c)6年生それぞれ、標準偏回帰係数は、国語・算数・理科・社会の効力感が(β=.257,n.s.)、その他教科の効力感が(β=.279,n.s.)、家庭の効力感が(β=-.055,n.s.)、友人関係の効力感が(β=.240,n.s.)であった(Fig.5)。各領域の効力感の一般的自己効力感への影響はほとんど見られないことが確認された。3-3,男女別小学校高学年は、性別によって体つきや、その嗜好性に大きな差が出てくる時期である。そのため、子どもが重視する領域も性別によって差が生じると考えられる。その影響力の差を比較するため、全学年、学年別での分析と同様に、男子と女子それぞれにおいて重回帰分析を行った。a)男子それぞれ、標準偏回帰係数は、国語・算数・理科・社会の効力感が(β=.194,n.s.)、その他教科の効力感が(β=141,n.s.)、家庭の効力感が(β=.205,n.s.)、友人関係の効力感が(β=.286,n.s.)であった(Fig.6)。各領域の効力感の一般的自己効力感への有意な影響はほとんど見られない。b)女子それぞれ、標準偏回帰係数は、国語・算数・理科・社会の効力感が(β=.141,n.s.)、その他教科の効力感が(β=-.039,n.s.)、家庭の効力感が(β=.374,p<.001)、友人関係の効力感が(β=.328,p<.001)であった(Fig.7)。男子と比較しても、家庭と友人関係の効力感の影響を受けやすいことが分かった。以上の結果より、一般的自己効力感と各領域の効力感の関係は学年及び性別によって差があることが確認され、仮説Ⅱと仮説Ⅲは支持された。4,各領域への各影響源の影響力の比較影響源を測定した「国語・算数・理科・社会」、「その他教科」、「友人関係」の効力感への影響源の影響力を分析することで、仮説Ⅳの検討を行う。また各領域を比較することで、それぞれの領域でどのようなアプローチが効果的かを検討する。4-1,国語・算数・理科・社会の効力感への影響源制御体験と代理体験の2つの影響源の影響力を比較するため、国語・算数・理科・社会の効力感を従属変数、制御体験と代理体験を独立変数として、重回帰分析を行った。それぞれ標準偏回帰係数は、制御体験が(β=.360,p<.001)、代理体験が(β=.298,p<.001)であった(Fig.8)。自分で良い点数をとるという制御体験のほうが、効力感に影響を与えていると考えられる。4-2,その他教科の効力感への影響源その他教科についての制御体験と代理体験、言語的説得の3つの影響源の影響力を比較し、他の領域との比較を行うため、影響源を要因とした一要因の分散分析を行った。(F(2,180)=22.53,p<.001)で、影響源の主効果は有意であった(Table 8)。また、制御体験と代理体験の影響力に有意な差はみられないものの、制御体験と言語的説得、及び代理体験と言語的説得には有意な差が見られた。その他教科の効力感を感じている子どもは、他人から、あなたには~ができると言われる経験自体が少ないのと同時に、その経験からは効力感を感じにくいと考えられる。4-3,友人関係の効力感の影響源制御体験と代理体験、言語的説得の3つの影響源の影響力を比較するため、友人関係の効力感を従属変数、制御体験、代理体験、言語的説得を独立変数として、重回帰分析を行った。それぞれ標準偏回帰係数は、制御体験が(β=.577,p<.001)、代理体験が(β=.184,p<.001)、言語的説得が(β=.113,p<.001)であった(Fig.9)。きわめて制御体験の影響力が高いことがわかる。国語・算数・理科・社会の効力感の影響源と比較しても、制御体験とほか二つの影響源との差が大きい。この結果から、友人関係においては、他人がうまくできているのをみたり、他人からこんな風にできるといわれるよりも、実際にやってみた経験が重要になることがわかった。たとえば、質問紙にあるように「誘う」「自分の意見を言う」「注意する」「調整する」「楽しませる」場面を想定し、それらがうまくいくような方法を教えたり、ロールプレイをしたりすることは、効力感を高めるうえで有効な手段だと考えられる。以上の結果から、 自己効力感に一番大きな影響を与えうるのは制御体験で、続いて代理体験、一番影響が小さいのは言語的説得であることが確認され、仮説Ⅳは支持された。特に友人関係において、制御体験が重要だということができる。5,その他教科の内訳「その他教科」とは、国語・算数・理科・社会以外の教科であり、具体的には体育・図工・音楽・家庭・総合などである。「その他教科」については「国語・算数・理科・社会よりも得意な教科がある」かどうかを尋ね、「はい」と回答した者のみ、その科目を記述してもらうという方法をとった。そのため、「その他教科」はより強い効力感を持っていると考えられる。そして、私は、「その他教科」には、多くの場合子どもたち自身の興味関心や得意意識に基づいて選択される、クラブ活動や部活動、習い事の効力感が反映されているのではないかと考えた。その他教科の内訳を分析することで、子どもたちの興味関心や得意意識を知ることができると考え、その内訳を分析した。5-1,全学年国語、算数、理科、社会以外より得意だと感じる「その他教科」についての内訳をみると、体育が最も多かった。続いて、体育、図工、音楽、家庭の順である(Fig.10,Table 9)。5-2,学年別4年生が他学年と比較して特徴なのは、図工の人数が多いことである(Fig.11,Table 10)。また、5年生は図工を得意とする人数より、音楽を得意とする人数のほうが多く(Fig.12,Table 11)、他の学年の音楽を得意とする人数と比較してもその差は大きかった。これはI小学校の行事が関係していると考えられる。5年生は市が毎年行っている全小学校が参加する音楽会に参加している。ちなみに、その音楽会は11月16日に行われ、調査実施のすぐ前であったため、音楽会にむけての練習や本番での経験が大きく影響していると考えられる。学習指導要領における各教科の授業数を比較しても、4~5年生に授業時数の大きな差はなく(Table 13)、この学年間の差には影響していないと考えられる。6,家族の人数との相関6-1,家族の人数と友人関係の効力感の相関祖父母や兄弟など家族の人数が多い方が、ソーシャルスキルが発達するという指摘がある。実際に、馬場(2000)は家族構造がソーシャルスキルに与える影響について研究を行ったが、その家族構成の偏りや調査対象の年齢の高さなどの原因もあって、結果は見られなかった。そこで私も同様の視点から、家族の人数と友人関係の効力感との相関係数を算出した。相関係数はr=.04でほとんど相関はみられなかった。6-2,家族の人数と家庭の効力感友人関係の効力感と同様に、家族の構造と家庭の効力感には何らかの関係があると考えた。子どもの人数が少ない方が、大切にされることも多く、家族の中での一人の子ども影響力が高いのではないかと考え、家庭の効力感が高いと予測する。そこで、家族の人数と家庭の効力感との相関を算出した。その結果、r=-.01で相関はみられなかった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|