2007/3/17

1,一般的自己効力感と各領域の効力感

坂野・東條(1986)の研究では、“特定の行動遂行場面では,当該の行動に対するtask-specificなself-efficacyの高さが重要な要因になっていることは明らかであるが,それには,その個人のより一般的なself-efficacyのレベルが大きな影響をもたらしていると思われる”との指摘があり、一般的自己効力感が個々の行動に対する効力感、ひいては特定の領域に対する効力感に大きな影響をもたらしていることが示唆されている。これらの見解をもとに、本研究における一般的自己効力感得点と効力領域数との相関、及び各領域の効力感得点との相関の結果をみると、一般的自己効力感の高い子どもは、各領域の効力感が高いと考えられる。一方で、一般的自己効力感を従属変数、各領域の効力感の効力感を独立変数とした重回帰分析では、全体としては、いずれの領域からも有意な影響が見られた。この結果から、各領域の効力感が高ければ、一般的自己効力感が高いという仮説Ⅰも支持された。一般的自己効力感の高さは各領域の効力感の高さに、各領域の効力感の高さは一般的自己効力感の高さに相互作用的に影響していることが分かった。

蓑内(1993)の述べていた自己効力感の般化も含めて考えると、特定の領域の効力感を高めることは、一般的自己効力感を高め、さらに高まった一般的自己効力感によって、ある領域の効力感が高まったり、介入によって変容しやすくなるといえる。それだけ、特定の領域の効力感を高めるアプローチをすることは有効であるということが明らかになった。

2,各領域の影響源の特徴

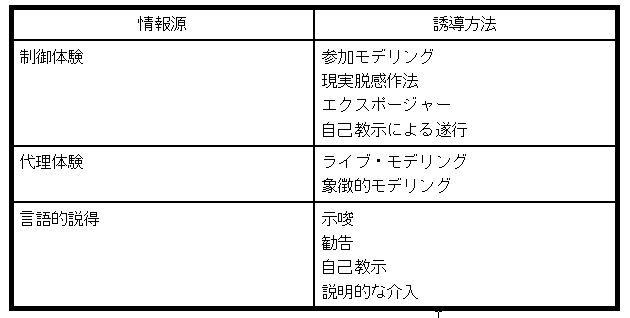

小学校高学年として全体をみると、友人関係が一般的自己効力感に特に関連していることが読み取れた。そのなかでも、特に5年生、6年生において友人関係の効力感が一般的自己効力感と関連を持っていた。そして、5年生、6年生の友人関係は、国語・算数・理科・社会の効力感ととも強い関連があり、6年生については、友人関係の効力感が家庭の効力感とも比較的強い関連をもっていた。5年生、6年生にとって、その友人関係が大変重要なものであることがわかる。そこで、一般的自己効力感、ひいては他の領域の効力感を高めるために、5、6年生に友人関係の効力感を高めるようなアプローチをすることは有効な手段であると考えられる。バンデューラ(1977)によれば、自己効力感が変化する影響源として、Table14にあげるようなものがあるという。友人関係の効力感を高める方法として、Table14の誘導方法にあげられている要素を含み、さらに影響源が組み合わさっている、社会的スキル訓練が有効な方法であると考えられる。本研究においても、先行研究と同様に、自己効力感を高める上で制御体験がもっとも有効であることが確認された。そして、友人関係においては、特に制御体験が重要であることが明らかになった。だからといって制御体験のみを自己効力感向上のための手段にするわけではない。前田・原野(1993)は、複数の情報源(影響源と同義)を組み合わせることでより高い訓練効果が得られることを示している。社会的スキル訓練においては、訓練のターゲットとなるスキルのモデルを観察することで代理体験を、ロールプレイによって制御体験を、さらにロールプレイに対するフィードバックによって言語的説得を掲示することで、自己効力感が高まるといえるのである。佐藤ら(1995)によるとその構造上、4人から6人の小集団による介入がもっとも効果的であるという。

男女の比較を行うと、男子については、友人関係と一般的自己効力感には比較的強い相関がみられるものの、他の領域の関連性は見いだせなかった。一方女子については、国語・算数・理科・社会の効力感、家庭の効力感、友人関係についての効力感のいずれも一般的自己効力感との比較的強い相関があった。これは、高学年全体としてみたときの女子の発達の早さと、関係志向的な女子の気質のためと考えられる。女子の方がその気質から、一般的自己効力感が様々な要因から影響を受けやすいと考えられる。同時に、女子の方がその介入によって一般的自己効力感を高めやすいとも考えられる。実際に、本研究において一般的自己効力感の平均を比較すると男子(M=18.65,SD=4.62)、女子(M=21.47,SD=4.95)となっており、女子の方が効力感が低い。このことからも女子の各領域からの影響のうけやすさがうかがえる。

3,行事と自己効力感

その他教科の内訳からわかるように、行事が、自己効力感に影響していることが分かった。長期間の練習を含む行事を通して、何かができるようになるといった制御体験や、友達に認めてもらうなどといった言語的説得が頻繁に行われ、効力感が育まれるということが考えられる。つまり、学校行事などは普段の生活では得ることのできない効力感を得るきっかけとなりうるものである。