【 結果と考察 】

1.多次元共感性尺度

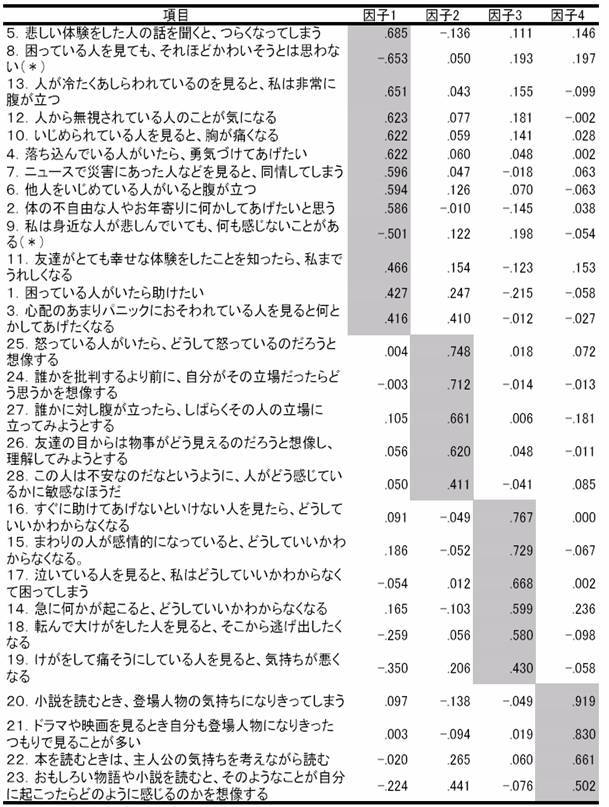

多次元共感性尺度で因子分析(重みなし最小二乗法,プロマックス回転)を行った。その結果、先行研究と同じ4因子構造をとった。第一因子は「悲しい体験をした人の話を聞くと、辛くなってしまう」「困っている人がいたら助けたい」などの項目から成り、共感的関心因子とした。第二因子は「怒っている人がいたら、どうして怒っているのだろうと想像する」「誰かを批判するより前に、自分がその立場だったらどう思うか想像する」などの項目から成り、気持ちの想像因子とした。第三因子は「周りの人が感情的になると、どうしていいかわからなくなってしまう」「急に何かが起こると、どうしていいかわからなくなる」などの項目から成り、個人的苦痛因子とした。第四因子は「小説を読む時、登場人物の気持ちになりきってしまう」「本を読む時は、主人公の気持ちを考えながら読む」などの項目から成り、ファンタジーとした(Table.4 参照)。共感的関心、個人的苦痛、ファンタジーは感情的側面、気持ちの想像は認知的側面に相当する。各因子の信頼性は共感的関心は.880、気持ちの想像は.793、個人的苦痛は.785、ファンタジーは.833といずれも高い数値を示しており、各因子の内的一貫性は認められた。

以下に因子毎の平均値・標準偏差を示す(Table.3参照)。

Table.3 多次元共感性尺度 因子毎の記述統計量

Table.4 多次元共感性尺度因子分析結果

(*)は逆転項目

2.いじめ認識尺度

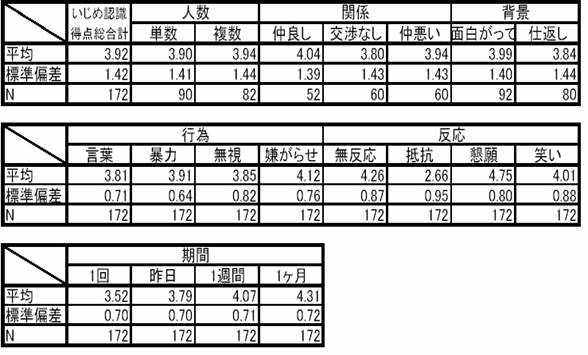

いじめ認識尺度について、平均・標準偏差を求めた。下表はいじめ認識得点の総合計と要因毎(人数・関係・背景・行為・反応・期間)の数値を一覧にしたものである(Table.5参照)。

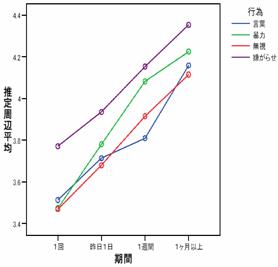

「人数」「背景」は、水準間に平均値差は見られなかった。「関係」は「仲良し」、「行為」は「嫌がらせ」、「反応」は「懇願」、「期間」は「1ヶ月以上」が最もいじめと判断されている。笠井ら(1996)の研究では「人数」が「複数」、「関係」が「交渉なし」、「仲悪い」、「背景」が「面白がって」の時に、よりいじめと判断しており、本研究とは異なる結果となっている。 また、本研究で新たに測定した「反応」は「懇願」が、「期間」は「1ヶ月以上」が最もいじめであると判断されており、一般的ないじめ概念と一致している。

Table.5 いじめ各要因毎の水準別いじめ認識得点および標準偏差

3.共感性×いじめ被験者内要因(行為,反応,期間)

(1)いじめ認識要因毎の検討

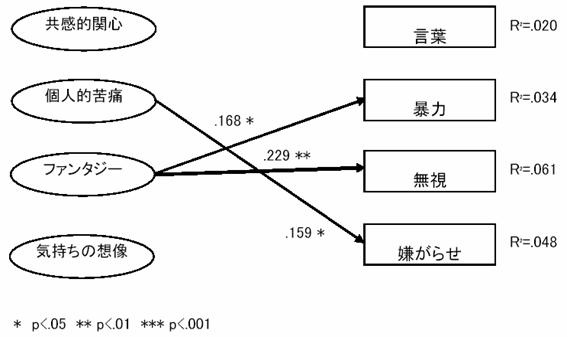

いじめと判断する際に、共感性がいじめ認識要因(行為,反応,期間)のうち、どの要因に影響しているかを検討するために共感性の各因子を説明変数、いじめの被験者内要因を目的変数とした重回帰分析を行った(N=172)。本研究ではいじめ被験者内要因である「行為」、「反応」、「期間」の3要因が質問項目の中に混在しているため、いじめ認識得点をそれぞれ要因毎の得点として計算しなおしたものを使用した。

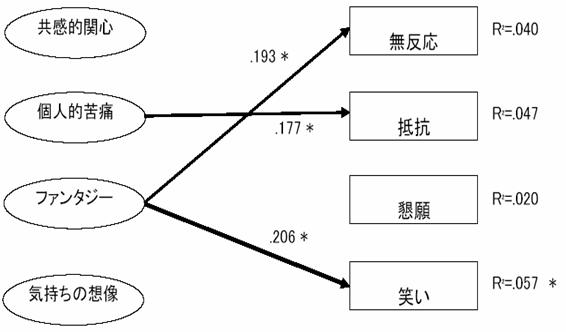

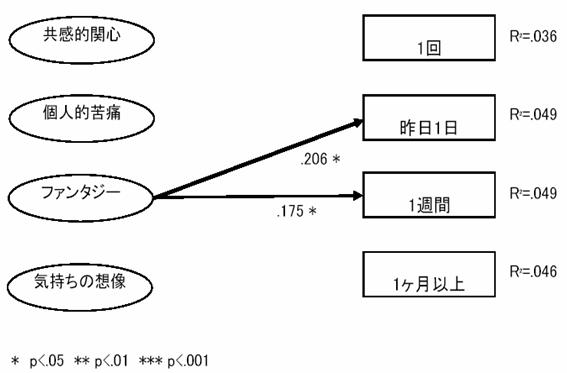

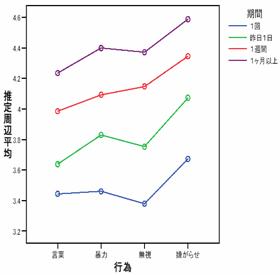

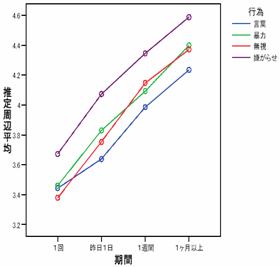

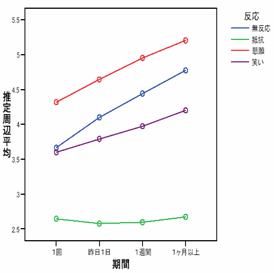

その結果、「行為」に対しては、「個人的苦痛」と「嫌がらせ」(β=.159,p<.05)、「ファンタジー」と「暴力」(β=.168,p<.05)、「ファンタジー」と「無視」(β=.229,p<.01)の間に有意な関連があった。「反応」に対しては、「個人的苦痛」と「抵抗」(β=.177,p<.05)、「ファンタジー」と「無反応」(β=.193,p<.05)、「ファンタジー」と「笑い」(β=.206,p<.05)の間に有意な関連があった。また、「期間」に対しては、「ファンタジー」と「昨日1日」(β=.206,p<.05)、「ファンタジー」と「1週間」(β=.175,p<.05)の間に有意に関連があった。

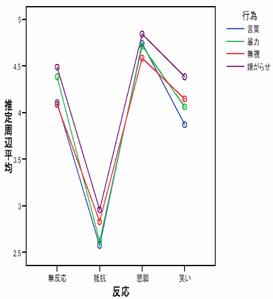

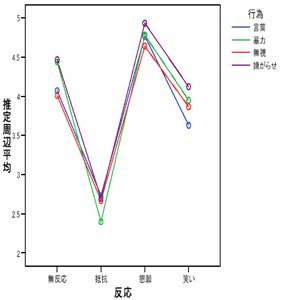

Figure.2からFigure.4を見ると、すべての図において「ファンタジー」からのパスが出ており、Figure.2,3では「個人的苦痛」からもパスが出ていた。しかし、「気持ちの想像」からはパスが出ておらず、これは認知的側面が「行為」、「期間」に影響し、感情的側面が「反応」に影響しているという予想に反するものであった。

順次見ていこう。Figure.2、共感性と「行為」の関連は、「個人的苦痛」からは「嫌がらせ」へ、「ファンタジー」からは「暴力」、「無視」にパスが出ていた。「言葉」については、最近のニュースなどで言葉のいじめというものが広まったために、共感性に関わらず判断されたのではないだろうか。また、「叩く」、「無視」という行為は、質問紙の項目からだけでは状況や悪意の判断が難しく、被害者に感情移入することで状況判断が促されたのかもしれない。

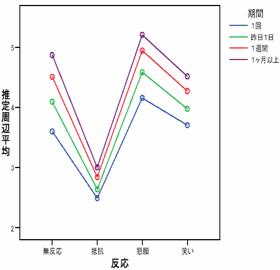

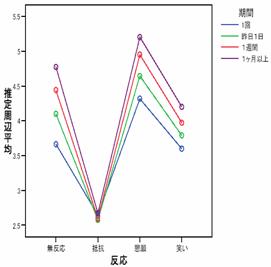

Figure.3、共感性と「反応」の関連は、「個人的苦痛」から「抵抗」へ、「ファンタジー」から「無反応」、「笑い」へとパスが出ていた。「無反応」、「笑い」は最も被害者の感情がわかりにくい反応であり、「ファンタジー」が影響し、被害者に感情移入することで判断が促されたのだと考えられる。「抵抗」については、自分の不安や苦痛を解消する手段として認識されるために「個人的苦痛」からの影響があったのではないだろうか。また、「懇願」については、共感性に関わらずいじめであると判断されたのかもしれない。

Figure.4、共感性と「期間」の関連は、「ファンタジー」から「昨日1日」、「1週間」にパスが出ていた。「昨日1日」について、「今日はされていないが、明日はされるかもしれない」などの被害者の心情を感じ取って判断していたのかもしれない。「1回」はいじめ認識得点の平均値も他の3つに比べて低く、「1ヶ月以上」は反対に高かったことから、共感性に関わらずいじめか否かの判断がされたと考えられる。

Table.6 共感性と行為毎のいじめ認識の関連

Figure.2 共感性と行為毎のいじめ認識の関連

Table.7 共感性と反応毎のいじめ認識の関連

Figure.3 共感性と反応毎のいじめ認識の関連

Table.8 共感性と期間毎のいじめ認識の関連

Figure.4 共感性と期間毎のいじめ認識の関連

(2)項目毎の検討

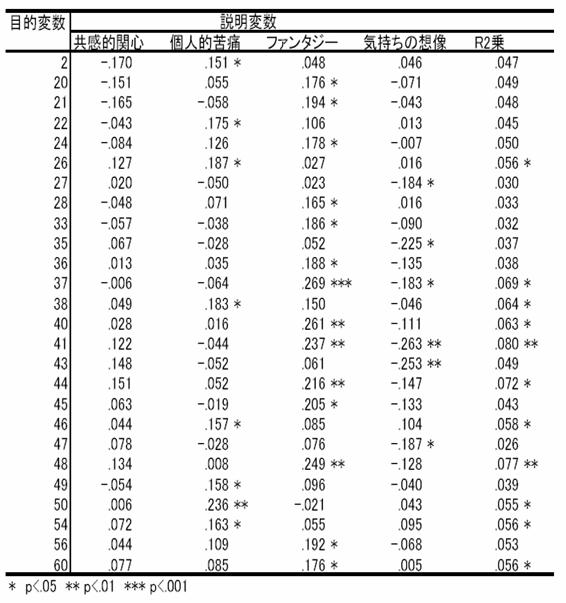

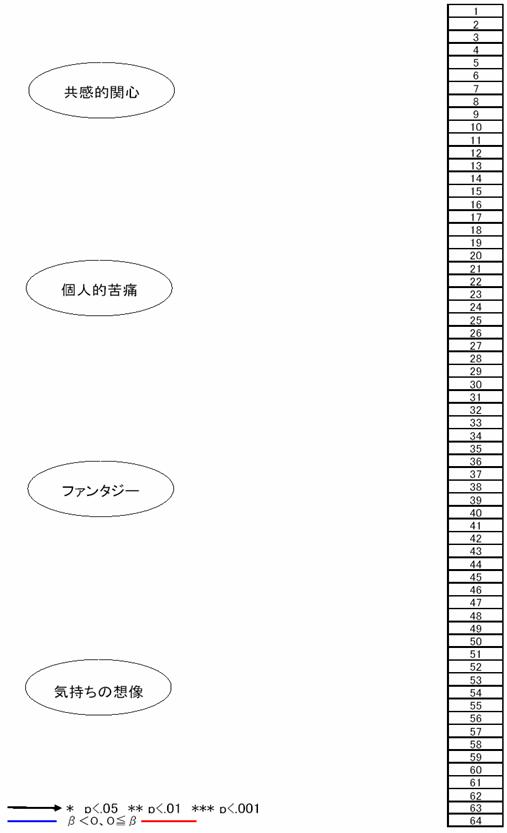

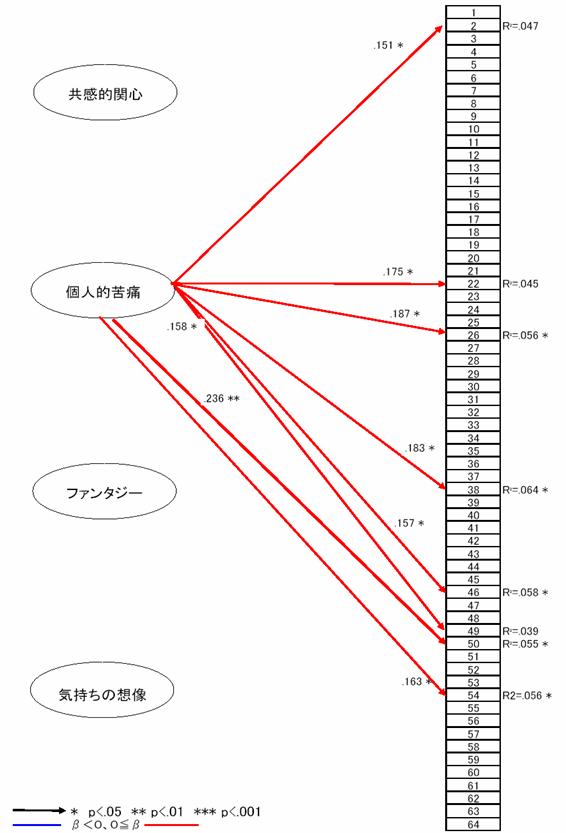

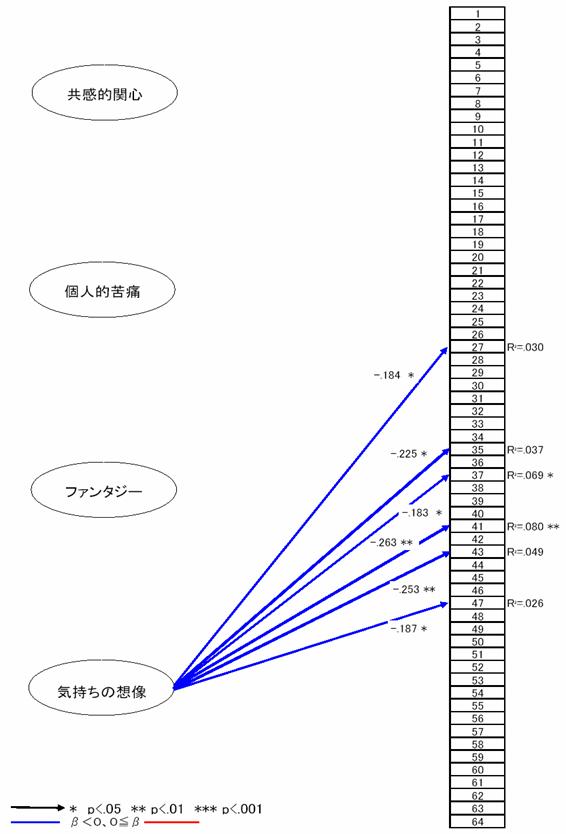

さらに細かく共感性の影響を検討するために、いじめ認識尺度の項目を目的変数、共感性の各因子を説明変数とした重回帰分析を行った。結果が煩雑になるため、有意であったもののみを挙げる。

「共感的関心」からはパスが出ておらず、「個人的苦痛」と「ファンタジー」からはプラス、「気持ちの想像」からはマイナスのパスが出ていた。「共感的関心」は他者の状況に対応した他者思考の暖かい気持ちをもつことであり、いじめか否かの判断にはあまり影響していないのかもしれない。「個人的苦痛」は被害者の気持ちを追体験した後、強く不安や苦痛を感じたものに対していじめであるという判断をしたと考えられる。また、「ファンタジー」は他者に感情移入をする因子であり、最も多くのパスが出ていることから、他者の感情を自らも体験することで、いじめと判断しやすくなると考えられる。「気持ちの想像」はたった1つ、マイナスのパスが出ており、共感性が高くてもいじめをやめないことがあるという結果(Sutton et al.,1999)に対応しているのではないだろうか。「懇願」にもマイナスのパスが出ており、被害者に対してマイナス感情を抱いている加害者の立場で考えている可能性も考えられる。

Table.9 共感性と項目毎のいじめ認識の関連

Figure.5 共感性(共感的関心)と項目毎のいじめ認識の関連

Figure.6 共感性(個人的苦痛)と項目毎のいじめ認識の関連

Figure.7 共感性(ファンタジー)と項目毎のいじめ認識の関連

Figure.8 共感性(気持ちの想像)と項目毎のいじめ認識の関連

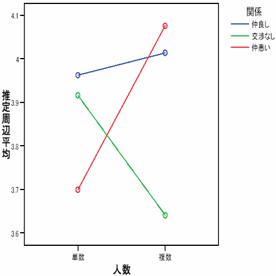

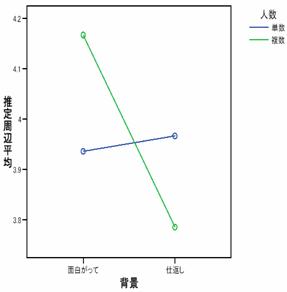

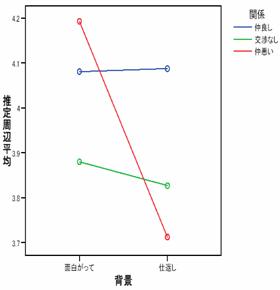

4.共感性×いじめ被験者間要因(人数,関係,背景)

いじめと判断する際に、共感性がいじめ認識要因(人数,関係,背景)のうち、どの要因によっていじめと判断するかを検討するために、共感性の各因子といじめの被験者間要因で4要因分散分析を行った。結果は以下の通りである。

<共感的関心×いじめ被験者間要因>

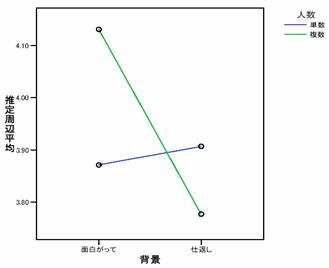

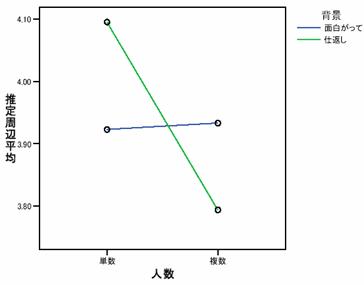

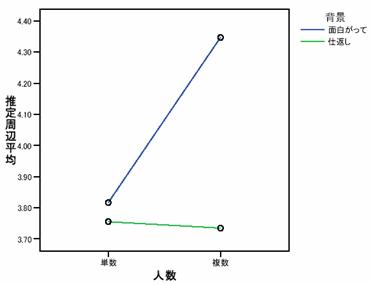

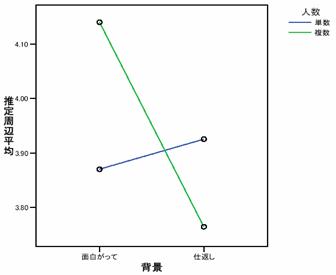

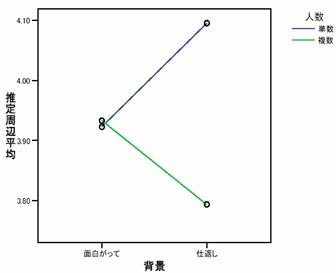

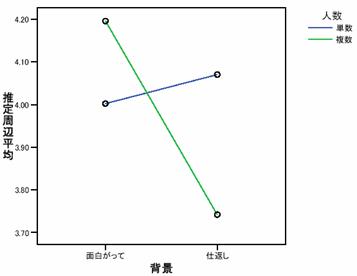

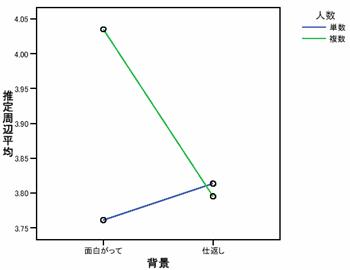

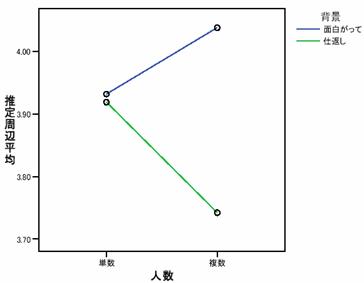

「人数」と「背景」の交互作用が有意傾向[F(148,1)=3.751,p=.055]にあった。さらに、単純主効果の検定をしたところ、「人数」が「複数」の時に「背景」の単純主効果が有意(p=.016)であった。

<個人的苦痛×いじめ被験者間要因>

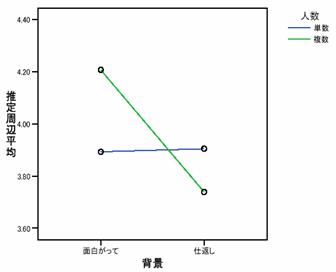

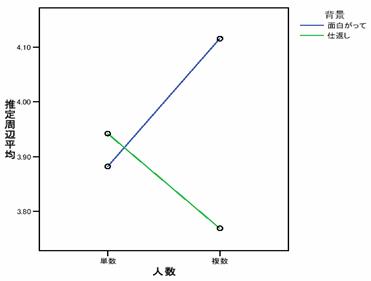

「人数」と「背景」の交互作用が有意[F(149,1)=(4.442),p=.037]であった。さらに、単純主効果の検定をしたところ、「人数」が「複数」の時に「背景」の単純主効果が有意(p=.013)であった。

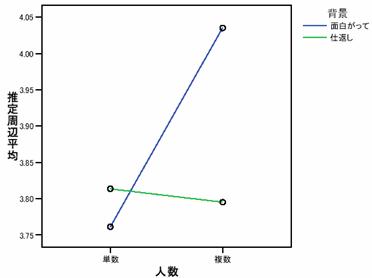

<ファンタジー×いじめ被験者間要因>

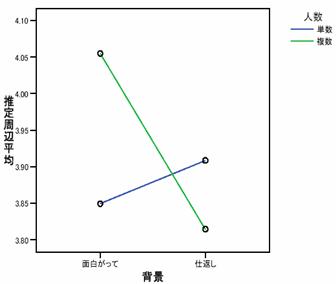

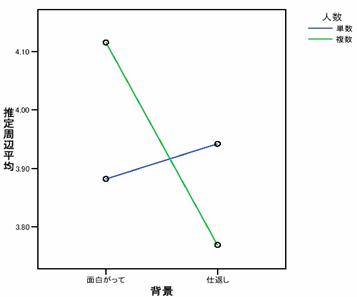

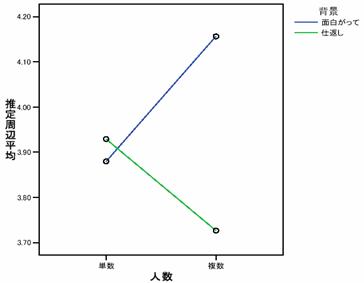

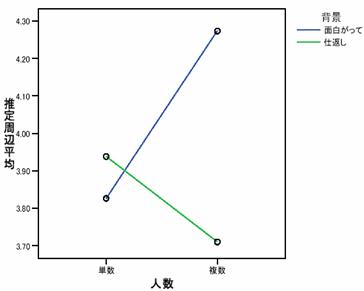

「人数」と「関係」と「背景」、「ファンタジー」の交互作用が有意[F(149,2)=(4.391),p=.014]であった。

<気持ちの想像×いじめ被験者間要因>

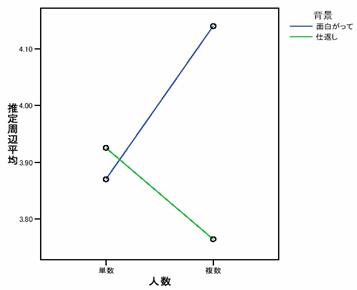

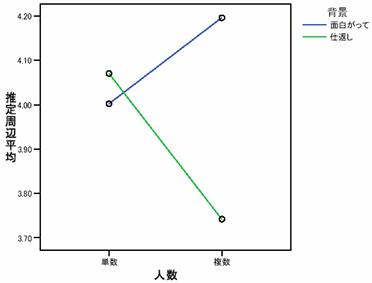

「人数」と「背景」の交互作用が有意[F(149,1)=(5.453),p=.021]であった。さらに、単純主効果の検定をしたところ、「背景」が「面白がって」の時に「人数」の単純主効果が有意(p=.048)であり、「人数」が「複数」の時に「背景」の単純主効果が有意(p=.005)であった。

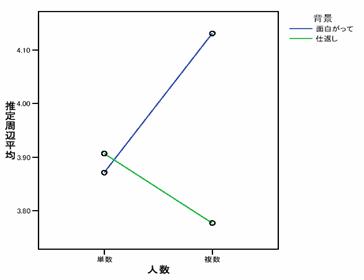

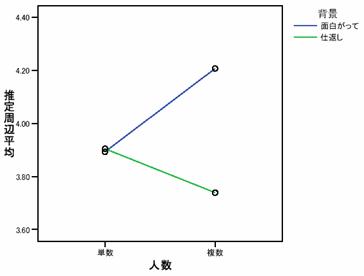

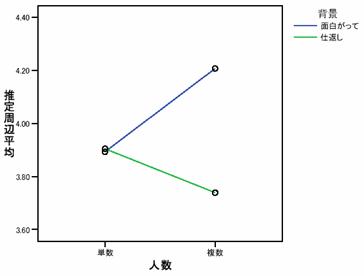

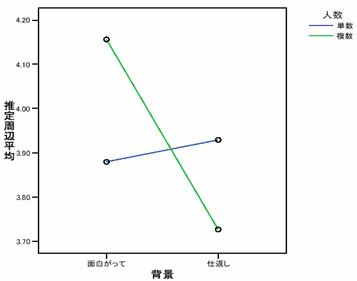

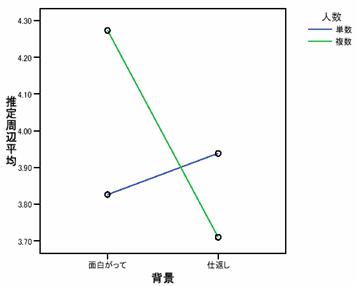

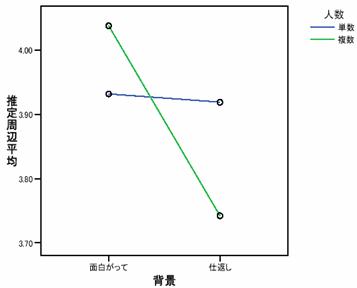

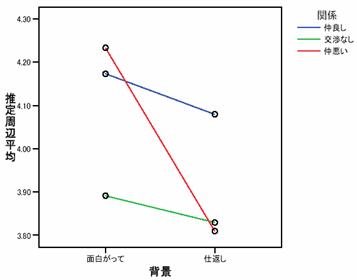

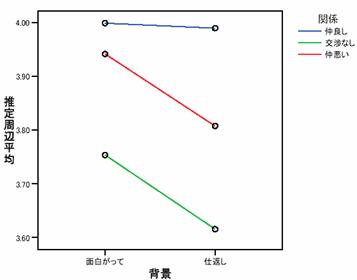

Figure.9からFigure.32は、すべての共感性因子で影響が見られた「人数」と「背景」の交互作用を表したグラフである。共感性を含めないグラフと共感性の各因子の高低と対応させたグラフを作成した。また、Figure.33 からFigure.40は、3次の交互作用があった「ファンタジー」の高低に対応させたグラフである。

Figure.9 からFigure.14を見ると、「共感的関心」が高いと「人数」が「単数」の時に「背景」の差がないのに対し、「共感的関心」が低いと「人数」が「単数」の時、「背景」が「面白がって」の場合はどちらかというと喧嘩であると考えているようである。ふざけあっていると解釈しているのかもしれない。「共感的関心」の高さによって「人数」で判断する傾向に違いがあるのかもしれない。

Figure.15 からFigure.20を見ると、「個人的苦痛」の高さによってグラフが明らかに違っている。「個人的苦痛」が高いと「背景」が「面白がって」の場合は「人数」の差はないが、「仕返し」の時は「人数」が「単数」の方がいじめであると判断している。「個人的苦痛」が低いと「背景」が「仕返し」の時は「人数」の影響がほとんどないが、「面白がって」の時は「人数」が「複数」になるといじめであると判断している。これは一般的ないじめ概念とも一致している。Figure.19、Figure.20を見ると明らかだが、「個人的苦痛」の高低によって「人数」が「単数」の時のグラフの傾きが違う。ここから、「個人的苦痛」が「人数」による判断に影響していると考えることができる。

Figure.21 からFigure.26を見ると、「ファンタジー」が高い方が全体にいじめと判断しやすいようである。しかし、「人数」が「複数」の時、「背景」が「仕返し」の場合には得点が低い。これは被験者に女性が多く、「皆から仕返しをされるほどのことをした」「自分が悪いことをしたために制裁を受けている」という判断をしているのかもしれない。また、「ファンタジー」が低い群は全体的に「ファンタジー」が高い群よりも得点が低い。「背景」が「仕返し」の時は「人数」による差があまりなく、「面白がって」の時に「人数」による効果が大きい。これは一般的ないじめ概念に影響されているのかもしれないが、「仕返し」に「人数」の効果がないのは興味深い結果である。また、Figure.25、Figure.26を見ると、「人数」が「単数」の時の傾きは同じくらいだが、得点は大きく異なる。これらから「ファンタジー」が高いといじめと判断しやすいと考えることができる。

Figure.27 からFigure.32を見ると、「背景」が「仕返し」の時は「気持ちの想像」の高低による差は見られない。しかし、「人数」が「単数」で「背景」が「面白がって」の時に、「気持ちの想像」が高い群よりも、低い群の方がいじめ認識得点が高い。このことから「気持ちの想像」は「人数」が「単数」の時の判断に影響している可能性があると考えられる。

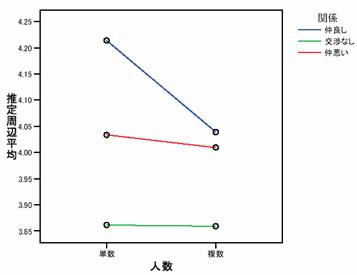

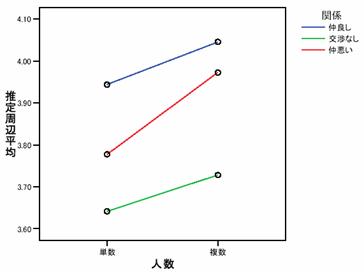

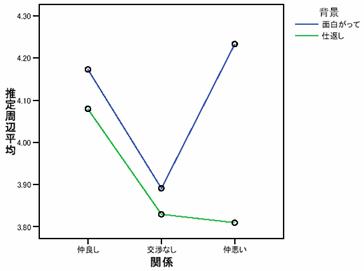

Figure.33からFigure.36は、「人数」と「関係」の交互作用を「ファンタジー」の高低毎に表したグラフである。笠井(1996)の研究では、「関係」が「交渉なし」、「仲悪い」の友人の場合、友人からの行為をよりいじめであると判断しているのに対し、本研究で、「仲良し」からの行為を最もいじめと判断していることは予想外であった。また、「関係」が「仲良し」の時に、「ファンタジー」が高い群では「人数」が「複数」の時の方が、「単数」の場合よりも、いじめではないと判断しており、「ファンタジー」が低い群では「人数」が「複数」の方がよりいじめであると判断している。この結果は、仲のよい友達からされたことをいじめと判断したくないという被害者の気持ちが、「ファンタジー」の高い群では現れているのかもしれない。

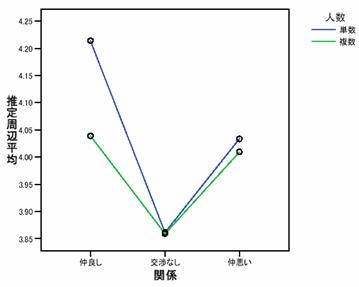

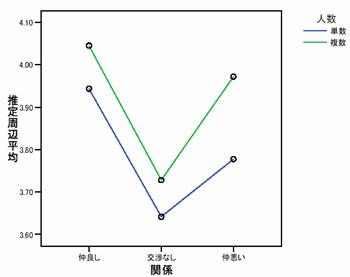

Figure.37からFigure.40は、「背景」と「関係」の交互作用を表したグラフである。「ファンタジー」が高い群は低い群に比べていじめ認識得点の平均が高い。また、興味深い結果として、「ファンタジー」が高い群では、「背景」が「面白がって」の時には「仲悪い」友人からの行為をいじめと判断しているのに対して、「仕返し」の時には最もいじめではないと判断している。これは、仲の悪い友人からの仕返しによる行為は喧嘩に近いと判断したと考えられる。しかし、「ファンタジー」が低い群では「仲良し」の友人からの行為が、「背景」に関わらずいじめであると判断されている。これは興味深い結果であり、被害者の心境よりも客観的な判断をしているのかもしれない。

Figure.10、Figure.11、Figure.16、Figure.17、Figure.22、Figure.23、Figure.28、Figure.29を比較してみると、「個人的苦痛」が高い群だけが「背景」が「面白がって」の時に「人数」による差がない。これは「人数」に関わらず、自分にとって不快である行為といじめであると判断しやすいのかもしれない。「個人的苦痛」が低い群以外は、「背景」が「仕返し」で「人数」が「複数」の時の方が「単数」の時よりもいじめではないと判断しており、「個人的苦痛」が低い人にとって、「人数」に関わらず「仕返し」をされることが苦痛なのかもしれない。また、「気持ちの想像」が高い群と「個人的苦痛」が低い群は「背景」が「面白がって」の時の傾きがほとんど同じである。「個人的苦痛」が低い群と「ファンタジー」が低い群は「背景」が「仕返し」の時に「人数」による差がない。「個人的苦痛」が低い群と「ファンタジー」が低い群は「人数」が「単数」の時にいじめと判断しにくいなど、いじめ認識要因1つ1つに対してではなく、組み合わせに対して共感性が影響している可能性が示唆された。また、「気持ちの想像」が高い群と「共感的関心」が高い群は「背景」が「仕返し」の時の傾きが似ている。「気持ちの想像」が高い群と「共感的関心」が低い群、「気持ちの想像」が低い群と「共感的関心」が高い群はグラフの形が似ているなど、共感性の因子間で類似している要因があることが伺える。このことから、共感性の測定尺度をさらに検討する必要があるだろう。

Figure.13、Figure.14、Figure.19、Figure.20、Figure.25、Figure.26、Figure.31、Figure.32を比較してみると、すべての共感性因子において、「人数」が「単数」の時は「背景」が「仕返し」の方がよりいじめとしているのに対して、「人数」が「複数」の時は「背景」が「面白がって」よりも、「仕返し」をいじめではないと判断している。しかし、先行研究では「人数」に関わらず、「背景」が「面白がって」の方がよりいじめであると判断されており、本研究で検討した以外の要因から影響を受けている可能性が考えられる。また、「人数」が「単数」の時に、「共感的関心」と「ファンタジー」は高群低群で得点は違うが傾きは似ているのに対し、「個人的苦痛」と「気持ちの想像」は高群低群で傾きが違う。このことから「個人的苦痛」と「気持ちの想像」は、その高低によって、いじめか否かを判断する際に「背景」を重視する度合いが異なると考えられる。

Figure.9 人数と背景の交互作用 (共感的関心)

Figure.10 共感的関心が高い群での 人数と背景の交互作用

Figure.11 共感的関心が低い群での 人数と背景の交互作用

Figure.12 背景と人数の交互作用 (共感的関心)

Figure.13 共感的関心が高い群での 背景と人数の交互作用

Figure.14 共感的関心が低い群での 背景と人数の交互作用

Figure.15 人数と背景の交互作用 (個人的苦痛)

Figure.16 個人的苦痛が高い群での 人数と背景の交互作用

Figure.17 個人的苦痛が低い群での 人数と背景の交互作用

Figure.18 背景と人数の交互作用 (個人的苦痛)

Figure.19 個人的苦痛が高い群での 背景と人数の交互作用

Figure.20 個人的苦痛が低い群での 背景と人数の交互作用

Figure.21 人数と背景の交互作用 (ファンタジー)

Figure.22 ファンタジーが高い群での 人数と背景の交互作用

Figure.23 ファンタジーが低い群での 人数と背景の交互作用

Figure.24 背景と人数の交互作用 (ファンタジー)

Figure.25 ファンタジーが高い群での 背景と人数の交互作用

Figure.26 ファンタジーが低い群での 背景と人数の交互作用

Figure.27 人数と背景の交互作用 (気持ちの想像) Figure.29 気持ちの想像が低い群での 人数と背景の交互作用

Figure.28 気持ちの想像が高い群での 人数と背景の交互作用

Figure.30 背景と人数の交互作用 (気持ちの想像)

Figure.31 気持ちの想像が高い群での 背景と人数の交互作用

Figure.32 気持ちの想像が低い群での 背景と人数の交互作用

Figure.33 ファンタジーが高い群での 人数と関係の交互作用

Figure.34 ファンタジーが低い群での 人数と関係の交互作用

Figure.35 ファンタジーが高い群での 関係と人数の交互作用

Figure.36 ファンタジーが低い群での 関係と人数の交互作用

Figure.37 ファンタジーが高い群での 背景と関係の交互作用

Figure.38 ファンタジーが低い群での 背景と関係の交互作用

Figure.39 ファンタジーが高い群での 関係と背景の交互作用

Figure.40 ファンタジーが低い群での 関係と背景の交互作用

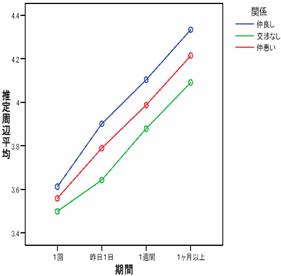

5.共感性×いじめ認識要因

共感性といじめ認識要因の関係を総合的に検討するために、7要因の分散分析を行った。結果が煩雑になるため、有意なもののみを挙げる。

行為 [F(404.306,2.732)=(17.060),p=.000]

行為×背景

[F(404.306,2.732)=(4.688),p=.004]

行為×人数×関係

[F(404.306,5.464)=(2.201),p=.048]

反応

[F(389.422,2.631)=(261.554),p=.000]

期間

[F(213.789,1.445)=(174.980),p=.000]

期間×共感性

[F(213.789,1.445)=(5.027),p=.015]

期間×関係×背景×共感性 [F(213.789,2.889)=(2.820),p=.042]

期間×人数×関係×背景×共感性

[F(213.789,2.889)=(3.584),p=.016]

行為×反応

[F(1011.858,6.837)=(11.596),p=.000]

行為×反応×共感性

[F(1011.858,6.837)=(2.106),p=.042]

行為×期間

[F(1062.201,7.177)=(2.670),p=.009]

行為×期間×人数

[F(1062.201,7.177)=(2.159),p=.034]

行為×期間×共感性

[F(1062.201,7.177)=(2.354),p=.021]

反応×期間

[F(553.680,3.741)=(42.009),p=.000]

反応×期間×人数×関係

[F(553.680,7.482)=(2.065),p=.041]

行為×反応×期間

[F(2672.759,18.059)=(2.461),p=.001]

行為×反応×期間×共感性

[F(2672.759,18.059)=(1.816),p=.019]

Figure.41 からFigure.76は、共感性を含めた交互作用が有意であった結果について、共感性の高低毎に交互作用を表したグラフである。

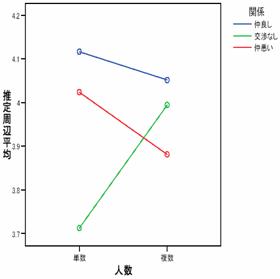

Figure.41 からFigure.44は、「人数」と「関係」の交互作用を共感性の高低毎に表したグラフである。共感性の高低で「人数」の効果が全く逆になっている。先述の4要因分散分析での「ファンタジー」のグラフ(Figure.33〜Figure.36)と比較してみると、「関係」が「交渉なし」の時の値が異なっている。有意差はなかったものの、「ファンタジー」以外の共感性因子、もしくは本研究では扱わなかった共感性要因が「関係」に強く影響していると考えられる。

Figure.45からFigure.48は、「人数」と「背景」の交互作用を共感性の高低毎に表したグラフである。このグラフからは共感性による差は見られないが、4要因分散分析でのグラフ(Figure.9 〜Figure.32)を見ると、共感性の因子毎、また高低によって差が見られる。このことから、共感性の影響を検討する時には多角的に見る必要があるといえる。

Figure.49からFigure.52は、「人数」と「期間」の交互作用を共感性の高低毎に表したグラフである。Figure.51を見ると、共感性高群では「期間」が「1ヶ月以上」の時には「人数」が「単数」の時によりいじめであると判断している。対して、共感性低群では「人数」が「複数」の方がよりいじめであると判断している。共感性低群の判断は一般的ないじめ概念に一致しているのに対して、共感性高群が「期間」が「1ヶ月以上」の時に「人数」単数の時によりいじめと判断しているのは興味深い結果である。

Figure.53からFigure.56は、「関係」と「背景」の交互作用を共感性の高低毎に表したグラフである。共感性高群では「関係」が「仲良し」の時は、「背景」による差が見られないが、「関係」が「仲悪い」の時は「背景」が「仕返し」場合に、より喧嘩であると判断している。また、共感性の高低に関わらず、「関係」が「仲良し」の時に、「交渉なし」、「仲悪い」の時よりもいじめであると判断している。笠井(1996)の研究では「背景」が「面白がって」の時、そして「関係」が「交渉なし」、「仲悪い」の友人の「行為」をよりいじめと判断している。「関係」の影響については、共感性に関わらず「仲良し」がよりいじめと判断されており、ニュースなどの影響が強く現れているのかもしれない。それに対して、「背景」の影響は共感性によって差が現れている。また、これらのグラフは4要因分散分析での「ファンタジー」のグラフ(Figure.37〜Figure.40)に酷似しており、「背景」と「関係」には「ファンタジー」が強く影響していると考えられる。

Figure.57からFigure.60は、「関係」と「期間」の交互作用を共感性の高低毎に表したグラフである。ここでは共感性による大きな差は見られず、「期間」が長くなるほどいじめであると判断しており、さらに「関係」が「仲良し」、「仲悪い」、「交渉なし」の順によりいじめであると判断している。笠井(1996)の研究では、「交渉なし」と「仲悪い」友人の方がいじめであると判断されており、本研究の結果はニュースなどの影響と考えられる。

Figure.61からFigure.64は、「背景」と「期間」の交互作用を共感性の高低毎に表したグラフである。共感性による差は特に見られず、「期間」が長くなるほど、また、「背景」が「面白がって」の時によりいじめであると判断しており、これは一般的ないじめ概念と一致している。

Figure.65からFigure.68は、「反応」と「行為」の交互作用を共感性の高低毎に表したグラフである。共感性による差は見られない。また、「行為」に関わらず、「反応」が「抵抗」の時に最もいじめと判断されており、これは一般的ないじめ概念と一致している。

Figure.69からFigure.72は、「行為」と「期間」の交互作用を共感性の高低毎に表したグラフである。共感性に関わらず、「期間」が長くなるほどいじめと判断しており、また「行為」のうち「嫌がらせ」最もいじめであると判断されている。「行為」の「言葉」、「暴力」、「無視」は「期間」によって、いじめ認識得点が変化しているが、共感性高群では「暴力」と「無視」が同じくらいで「言葉」が最もいじめ認識得点が低く、共感性低群では「暴力」に続いて「無視」と「言葉」が続いている。共感性高群では目に見えない行為もいじめと判断していると考えることもできるが、「言葉」の得点が共感性低群とあまり差がないことから、新たな視点での検討が必要であると考えられる。

Figure.73からFigure.76は、「反応」と「期間」の交互作用を共感性の高低毎に表したグラフである。「反応」が「抵抗」である時のいじめ認識得点は他の「反応」に比べて低いが、特に共感性低群では「反応」が「抵抗」の時には「期間」による差が見られなかった。共感性低群では、被害者の行為は「抵抗」ではなく“仕返し”であり、期間に関わらず喧嘩であると判断したと考えられる。

Figure.41 共感性高群での Figure.42 共感性低群での

人数と関係の交互作用 人数と関係の交互作用

Figure.43 共感性高群での Figure.44 共感性低群での

関係と人数の交互作用 関係と人数の交互作用

Figure.45 共感性高群での Figure.46 共感性低群での

人数と背景の交互作用 人数と背景の交互作用

Figure.47 共感性高群での Figure.48 共感性低群での

背景と人数の交互作用 背景と人数の交互作用

Figure.49 共感性高群での Figure.50 共感性低群での

人数と期間の交互作用 人数と期間の交互作用

Figure.51 共感性高群での Figure.52 共感性低群での

期間と人数の交互作用 期間と人数の交互作用

Figure.53 共感性高群での Figure.54 共感性低群での

関係と背景の交互作用 関係と背景の交互作用

Figure.55 共感性高群での Figure.56 共感性低群での

背景と関係の交互作用 背景と関係の交互作用

Figure.57 共感性高群での Figure.58 共感性低群での

関係と期間の交互作用 関係と期間の交互作用

Figure.59 共感性高群での Figure.60 共感性低群での

期間と関係の交互作用 期間と関係の交互作用

Figure.61 共感性高群での Figure.62 共感性低群での

背景と期間の交互作用 背景と期間の交互作用

Figure.63 共感性高群での Figure.64 共感性低群での

期間と背景の交互作用 期間と背景の交互作用

Figure.65 共感性高群での Figure.66 共感性低群での

行為と反応の交互作用 行為と反応の交互作用

Figure.67 共感性高群での Figure.68 共感性低群での

反応と行為の交互作用 反応と行為の交互作用

Figure.69 共感性高群での Figure.70 共感性低群での

行為と期間の交互作用 行為と期間の交互作用

Figure.71 共感性高群での Figure.72 共感性低群での

期間と行為の交互作用 期間と行為の交互作用

Figure.73 共感性高群での

Figure.74 共感性低群での

反応と期間の交互作用 反応と期間の交互作用

Figure.75 共感性高群での Figure.76 共感性低群での

期間と反応の交互作用 期間と反応の交互作用