結果・考察

1.結果の処理手続き

2.各尺度間の相関係数

3.自己複雑性と反すう傾向が抑うつに及ぼす影響

4.自己複雑性と反すう傾向が主観的幸福感に及ぼす影響

5.まとめ

結果・考察

1.結果の処理手続き

2.各尺度間の相関係数

3.自己複雑性と反すう傾向が抑うつに及ぼす影響

4.自己複雑性と反すう傾向が主観的幸福感に及ぼす影響

5.まとめ

|

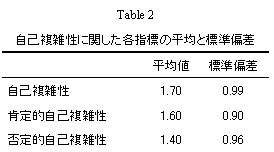

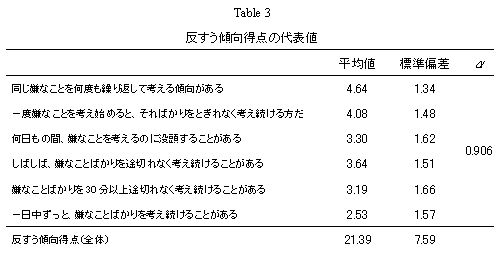

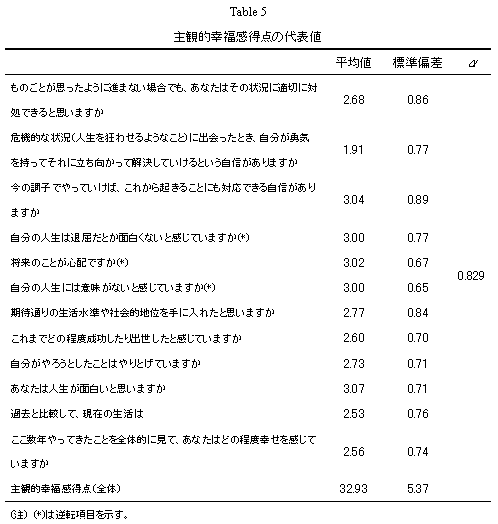

(1)自己複雑性に関した各指標の算出 被験者ごとに得られたデータから自己複雑性に関した各指標と記入された側面数について、平均値及び標準偏差を求めた結果がTable 2である。自己複雑性の平均値は1.70(SD=0.99)、肯定的自己複雑性の平均値は1.60(SD=0.90)、否定的自己複雑性の平均値は1.40(SD=0.96)であった。計算上の自己複雑性の最大値は5.32、肯定的自己複雑性と否定的自己複雑性の最大値は4.32である。  (2)反すう傾向尺度 逆転項目の処理を行い、1因子性の確認のため因子分析(主因子法)をしたところ、全7項目のうち項目4(「嫌なことがあると、そのことが一日の内に何度か頭に浮かぶことはあるが、長い間考え続けることはあまりない」)の共通性が低かった。内的整合性を検討するためにクロンバック(Cronbach)のα係数を算出したところ、同じく項目4が反すう傾向尺度全体のα係数を低下させていたので削除し、残り6項目の得点を合計したものを反すう傾向得点とした。その結果、α係数はα=.906であった。反すう傾向尺度それぞれの項目、及び反すう傾向得点の平均値、標準偏差をTable 3に示す。反すう傾向得点の平均値は21.39(SD=7.59)であった。得点が高いほど反すうを行う傾向が高いことを表す。反すう得点の最大値は36である。  (3)抑うつ尺度 CES-D20 項目の邦訳版(CES-Dうつ病(抑うつ状態)自己評価尺度)(島,1985)について、逆転項目の処理を行い、全20項目の得点を合計したものを抑うつ得点とした。内的整合性を検討するためにクロンバック(Cronbach)のα係数を算出した結果、α=.866であった。抑うつ尺度それぞれの項目、及び抑うつ得点の平均値、標準偏差をTable 4に示す。抑うつ得点の平均値は21.39(SD=7.59)であった。得点が高いほど、抑うつが高いことを表す。最大値は48である。  (4)主観的幸福感尺度 主観的幸福感尺度(伊藤ら,2003)の全12項目について、先行研究では4因子構造が確認されているが、本研究では全12項目の得点を合計したものを主観的幸福感得点とした。内的整合性を検討するためにクロンバック(Cronbach)のα係数を算出した結果、α=.829であった。主観的幸福感尺度それぞれの項目、及び抑うつ得点の平均値、標準偏差をTable 5に示す。主観的幸福感得点の平均値は21.39(SD=7.59)であった。得点が高いほど主観的幸福を感じていることを表す。最大値は39である。  |

|

|

|

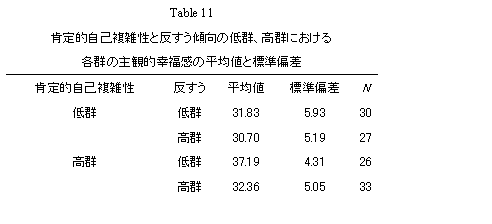

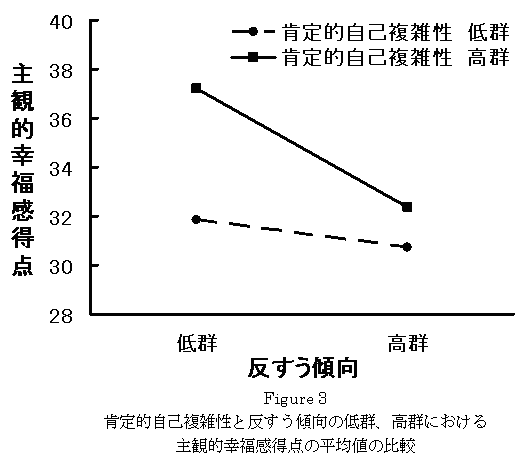

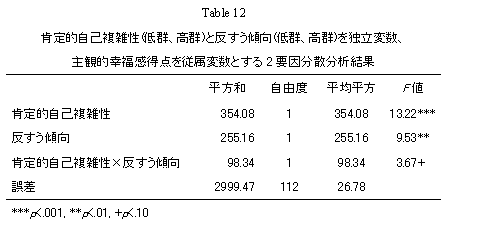

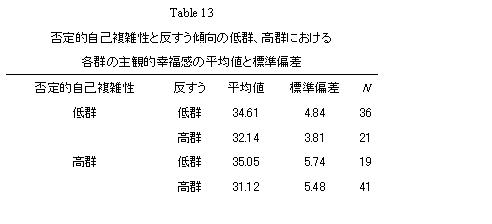

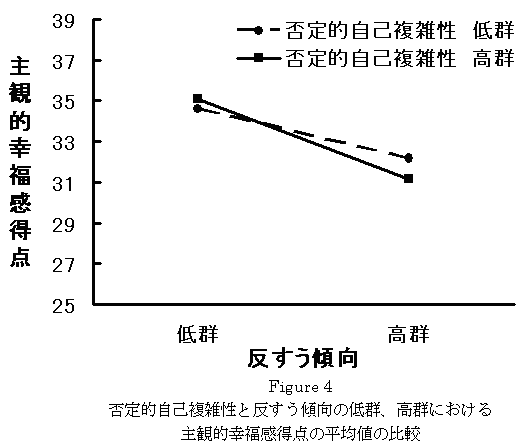

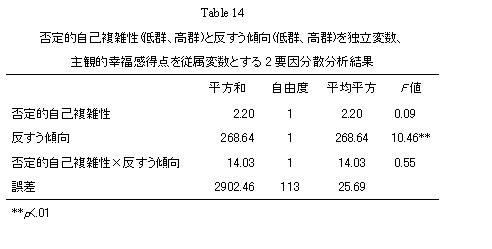

主観的幸福感が自己複雑性と反すう傾向の高低によって異なるのかを検討するために、自己複雑性に関する各指標と反すう傾向得点を独立変数、主観的幸福感得点を従属変数とする2要因分散分析を行った。自己複雑性と反すう傾向の各指標は、得点の上位1/3の被験者を高群、下位1/3の被験者を低群とした。 (1)肯定的自己複雑性と反すう傾向が主観的幸福感に及ぼす影響 Table 11は各群の平均値、標準偏差、及び群の人数を示したものである。肯定的自己複雑性の高群・低群と反すう傾向の高群・低群を独立変数、主観的幸福感得点を従属変数とする2要因分散分析を行った(Table 12, Figure 3)。分散分析の結果、交互作用が有意傾向であった(F(1, 112)= 3.67, p<.10)。肯定的自己複雑性の単純主効果を検定したところ、反すう傾向低群では0.1%水準で有意であり(F(1, 112)= 14.94)、反すう傾向高群においては有意ではなかった(F<1)。また反すう傾向の単純主効果は、肯定的自己複雑性低群において有意ではなかったが(F<1)、肯定的自己複雑性高群において有意であった(F(1, 112)= 12.66, p<.01)。    肯定的自己複雑性と反すう傾向に関しては、反すう傾向が低い場合も高い場合も、肯定的自己複雑性が高い者がより主観的幸福感が高かった。けれども反すう傾向が高い場合と低い場合とを比較すると、主観的幸福感の程度の差が大きいのは、肯定的自己複雑性が高い者の方であった。 これより仮説3:「反すう傾向が低い場合、反すう傾向が高い場合よりも主観的幸福感は高く、肯定的自己複雑性が低いほどその差は大きいであろう。」は支持されなかった。反すう傾向が低い場合には、「膜」モデルに基づき肯定的自己複雑性が否定的な情報の活性化拡散を抑制し、肯定的な情報の活性化拡散を促進する働きをもっていると考えれば、肯定的自己複雑性が高い者の方がより幸福感を感じやすいという結果は予想し得る結果である。 ただし佐藤(1999)は、肯定的自己複雑性の高さによって、肯定的な出来事に対する肯定的な情緒反応に大きな差はないことを見出している。佐藤(1999)は日々の生活の中で体験される情緒反応における自己複雑性の効果を検討するために、実験参加者に2週間にわたり1日の出来事を記入させ、その出来事に対してどう感じたかを評定させる調査を行っている。本研究では、調査時点での主観的な幸福感を評定させているため、最近どのような出来事を経験し、どのような気持ちになって今に至るのかまでは測定しているとは言い切れない。そのため、肯定的自己複雑性が高い者の方が質問紙を回答する中で自分の肯定的な部分を思い出し、現在の気分をより肯定的に評価したという可能性も考えられる。 ここで注目すべき点は、有意差は見られなかったものの、反すう傾向が低い場合にも高い場合にも、肯定的自己複雑性が高い方が主観的幸福感を感じていたことである。前述の抑うつに関しては、反すう傾向が高い場合に肯定的自己複雑性が高い者が抑うつの程度が最も高かった。抑うつと主観的幸福感が精神的健康の両端に位置しているならば、主観的幸福感に関しても、反すう傾向が高い場合には肯定的自己複雑性が高い者が主観的幸福感の程度が最も低いであろう。しかし本研究ではそのような結果は見いだされず、肯定的自己複雑性の高さは、反すうすることによって抑うつの状態を引き起こしやすいが、必ずしもそれが幸福を感じていない、ということを表しているわけではないことが示された。これは、肯定的自己複雑性が高い者は否定的な事柄であっても反すうすることによって、否定的な情報を拡散することになるが、それがむしろ積極的な対処を行うことを導き出し、自己について捉え直すことによって、次への成長を目指す者が現在の幸福感を高く持つ可能性があると期待したい。 また、抑うつと主観的幸福感が必ずしも精神的健康の両端に位置しているわけではなく、肯定的自己複雑性と反すう傾向によって受ける影響も異なることも考えられる。加えて、否定的な状態であることが肯定的な状態ではないことを意味するわけではないことも言えるであろう。抑うつの程度が高い者の中にも、様々なレベルの精神的健康の状態の存在が予想される。これは世界保健機関(WHO)がWHO憲章前文において「健康」とは「単に疾病や傷害のない状態ではなく、身体的、精神的、社会的に完全に調和のとれた良い状態」とされているが、従来の心理学は人間の否定的な心理的側面、精神病理側面に焦点を当て、人間の積極的な肯定的な心理的側面が軽視されてきた(石井,1997;伊藤他,2003)という指摘にも通じる。 (2)否定的自己複雑性と反すう傾向が主観的幸福感に及ぼす影響 Table 13は各群の平均値、標準偏差、および群の人数を示したものである。否定的自己複雑性の高群・低群と反すう傾向の高群・低群を独立変数、主観的幸福感得点を従属変数とする2要因分散分析を行った(Table 14, Figure 4)。分散分析の結果、反すう傾向の主効果が0.1%水準で有意であった(F(1, 113) = 10.46)。交互作用は有意ではなかった。

否定的自己複雑性と反すう傾向に関しては、反すう傾向が高いほど主観的幸福感得点が低かった。けれども否定的自己複雑性が高い者と低い者との間では主観的幸福感の程度に大きな差は見いだされなかった。 これより、仮説4:「反すう傾向が高いほど主観的幸福感が低く、さらに否定的自己複雑性が高い方が低い方よりも主観的幸福感が低いであろう。」は反すう傾向の影響は認められたので、前半部分は支持されたと言える。否定的自己複雑性と反すう傾向の主観的幸福感に及ぼす影響についても、反すう傾向の影響が強いという結果が見いだされた。やはり、否定的自己複雑性自身の影響よりも反すうすることによって否定的な情報が何度も活性化され、もともとの自己の否定的な側面や思考や感情がさらに活性化され拡散していくことが抑うつには強く関連していると言えるであろう。 |

|

結果として、肯定的自己複雑性と反すう傾向は両者の高さによって、抑うつと主観的幸福感の程度の大きさが変化した。否定的自己複雑性はその高低によって抑うつや主観的幸福感に及ぼす影響の程度に差はなかったが、反すう傾向の影響は認められた。つまり否定的自己複雑性による効果は見出されなかった。 抑うつについても主観的幸福感についても、肯定的自己複雑性が高い者が反すう傾向の高低による影響を強く受けていた。このことについて同様な効果がソーシャル・サポート研究の中で見いだされている。ソーシャル・サポートとはある人の取り巻く重要な他者から得られるさまざまな形の援助である(久田,1987)。ストレスの原因であるストレッサーの水準が相対的にそれほど高くない場合にはストレッサーに直面してもソーシャル・サポートは否定的な影響を抑制する。しかし非常に強い水準のストレッサーに直面するとソーシャル・サポートがあってもその否定的な影響を抑制することは難しくなる(福岡, 2006)。反すう傾向が低い場合には、肯定的自己複雑性は否定的な影響を抑制する。しかし反すう傾向が高い場合をある程度の強さのストレッサーに直面した状態だと考えると、肯定的自己複雑性が抑制できる効果よりも否定的な情報が活性化されてしまう効果が超えてしまうことが考えられる。そのような場合には、いくら肯定的自己複雑性が高く、様々な側面において自己を肯定的に捉えていても精神的健康は脅かされると考えられる。 また否定的自己複雑性の高さは抑うつに対しても主観的幸福感に対しても影響を及ぼしておらず、反すう傾向の影響のみ認められた。反すう傾向が抑うつを予測する要因であることは先行研究(伊藤・上里,2002)からも示されていたが、積極的な精神的健康の指標とした主観的幸福感にまで影響を及ぼすことが見いだされた。さらに、うつ状態への予防や治療における心理的な介入について考えると、否定的な認知を変容させるだけではなく何度も考える傾向についても注目していく必要があると言える。 ところで、精神的不健康の指標である抑うつに関しては見いだせなかったが、より積極的な精神的健康の指標として扱った主観的幸福感の程度は肯定的自己複雑性が高いほど高かった。このことから、肯定的自己複雑性の高さはより積極的な精神的健康に影響を及ぼすと言えよう。では、肯定的自己複雑性を高めるにはどうすればいいのであろうか。肯定的自己複雑性が高いことは自己をただ肯定的に捉えているだけでなく、自己が持つ様々な側面を認知していることを表している。本研究の結果のみで答えを示すことはできないが、被験者の回答の中にこの問いの答えを導くヒントを見いだせる。質問紙調査において自己の様々な側面として挙げられているものは、他者との関わりや自分が属している集団、自分が取り組んでいる事柄についての記述が多かった。様々な側面を認知するには、それだけ実際に自分から何かに取り組んだり挑戦したり、集団に参加したり、他者と関わったりする必要がある。そしてそこには必ず他者の存在がある。自己に対する理解や態度と、他者に対するそれとの間に密接不離な相互関係が見られる(梶田,1988)のである。しかし他者との関わりはわずらわしい部分もある。他者との関わりの中で肯定的自己複雑性が高められても、対人ストレスも経験する可能性も高まり、逆に否定的自己複雑性を高めてしまうことも予想し得る。実際に本研究でも先行研究(Woolfolk et al., 1995)においても肯定的自己複雑性の高い者は否定的自己複雑性も高いことが示されており、この予想を支持すると言える。けれども、人間は社会的な存在であり、他者との関係の中においてしか生きられない(梶田,1988)。肯定的自己複雑性の高いことは、様々な側面における暖かな人間関係を示しているとも考えられる。このように自己複雑性研究の文脈においても他者との関わりを見過ごすわけにはいかない。 また、これまでに大学生の軽度の抑うつ状態に焦点を当て、抑うつの予防として心理的教育プログラムの開発・実践に関する研究が行われてきた(e.g., 白石,2005;及川・坂本,2007)。けれども、それらの研究は抑うつに関連した否定的な認知をより適応的な認知へ変容することに主眼が置かれている。しかし近年では、適応的な認知による抑うつを低減する肯定的な影響についても注目が集まっている(児玉・片柳・嶋田・坂野,1994;義田・中村,2007)。このように、肯定的自己複雑性やその他の類似の適応的な認知による肯定的な影響について注目し研究を積み重ねていくことは、日々のストレスや否定的な出来事を経験しても、不適応な状態が軽減されるプロセスの1つを探っていけるであろう。 |

|

本研究の結果から、肯定的自己複雑性の「膜」モデルは反すう傾向が低い場合に支持され、否定的自己複雑性の「膜」モデルは反すう傾向が高い場合に支持されたと言える。反すう傾向が低い場合には、肯定的自己複雑性の側面間の「膜」は肯定的な情報を活性化拡散し、否定的な情報の活性化拡散を抑制する。そのため、肯定的自己複雑性が高い者の方が否定的な反応は小さい。また反すう傾向が高い場合には、否定的自己複雑性の側面間の「膜」は否定的な情報をさらに活性化拡散し、肯定的な情報の活性化拡散を抑制する。そのため、否定的自己複雑性が高いほど否定的な反応が大きい。これらのことより、仮説1:「反すう傾向が高い場合、反すう傾向が低い場合よりも抑うつは高く、肯定的自己複雑性が低いほどその差は大きいであろう。」と仮説3:「反すう傾向が低い場合、反すう傾向が高い場合よりも主観的幸福感は高く、肯定的自己複雑性が低いほどその差は大きいであろう。」は支持されなかった。一方、仮説2:「反すう傾向が高い程抑うつが高く、さらに否定的自己複雑性が高い方が低い方よりも抑うつが高いであろう。」と仮説4:「反すう傾向が高い程主観的幸福感が低く、さらに否定的自己複雑性が高い方が低い方よりも主観的幸福感が低いであろう。」については、反すう傾向の影響は認められたが、否定的自己複雑性の影響はそれほど大きくないようであったので、両仮説の前半部分のみ支持されたと言える。

これらの結果から以下の結論が示される。第一に、反すう傾向が高い場合と低い場合の抑うつ及び主観的幸福感の程度の差が大きいのは、肯定的自己複雑性高群の方であった。すなわち、たとえ自己の側面が多く、その側面に肯定的な知識が豊富にあるとしても、否定的な情報の活性拡散が促進されれば抑うつを罹患する可能性は高く、主観的に幸福感を感じにくくなる可能性が高い。第二に、反すう傾向が低い場合において、肯定的自己複雑性の高さは抑うつを緩衝し、主観的幸福感を促進する。第三に、否定的自己複雑性による影響はそれほど強くなく、反すう傾向によって抑うつが促進され、主観的幸福感が抑制される。したがって、先行研究における肯定的自己複雑性の抑うつへの緩衝効果(佐藤,1999)は反すう傾向が低い場合に生じ、否定的自己複雑性の抑うつへの促進効果(Woolfolk et al., 1995; 佐藤,1999)は本研究では明確には見いだされなかったが、反すう傾向によってさらに促進されることが明らかにされた。このように、肯定的自己複雑性と否定的自己複雑性に反すう傾向を加えることで自己複雑性と精神的健康との関連がより明確になったと言える。 |