結果と考察

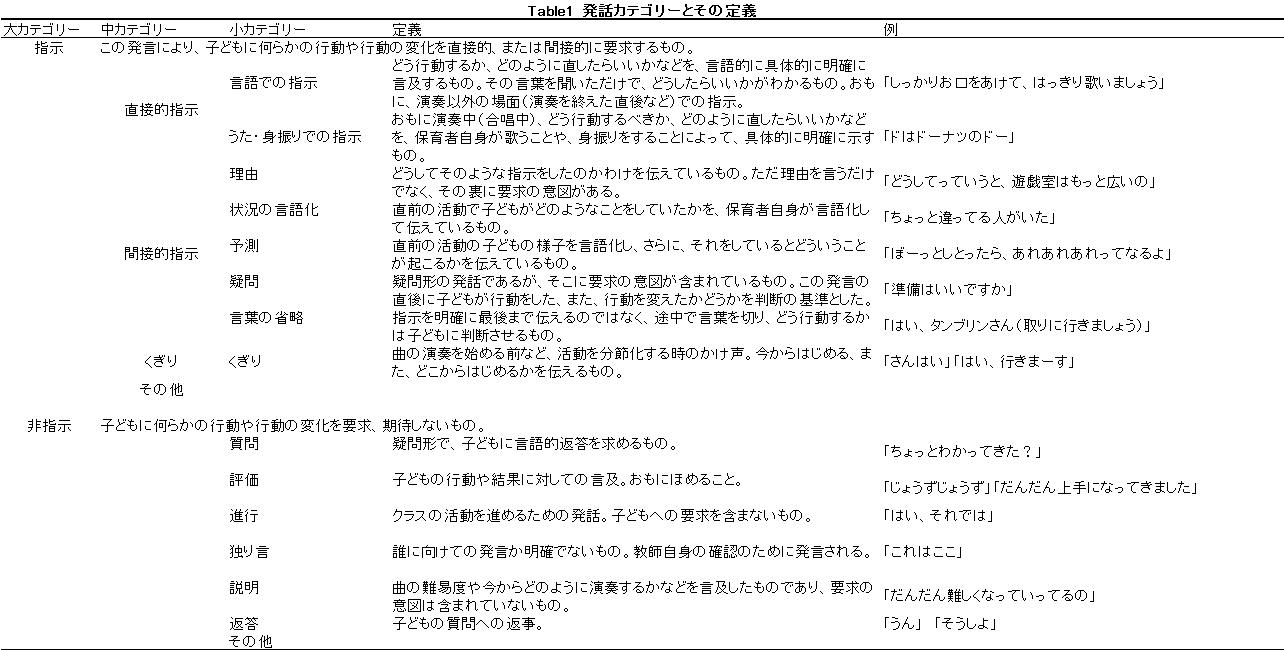

★分析方法

ビデオに録画された対象時間のすべてを、文章化し、その中の保育者による発話のみを分析対象とした。

発話数の単位は、1つの意味のまとまりとした。1つの発話につき、1つの紙片に転記し、それをKJ法による

グループ編成の方法に従ってカテゴリー化した。編成作業は、(1)各年齢別に全紙片を広げ、子どもに

何らかの行動や行動の変化を直接的、または、間接的に要求しているものと、そうではないものに分けた。

前者を指示カテゴリー、後者を非指示カテゴリーと名付け、これらを大カテゴリーとした。(2)指示カテゴ

リーと非指示カテゴリー別に、全紙片を広げ、内容に近親性のある紙片を数枚束ねて小カテゴリーを作成した。

(3)小カテゴリー内の紙片を読み返し、それらを圧縮した表現を検討して命名した。(4)さらに近親性のある

小カテゴリー同士を束ねて、中カテゴリーを作成、命名した。5歳児の編成作業は、筆者と発達心理学専攻の研究

者との協議により実施し、妥当性を確保した。4歳児の編成作業は筆者のみで行い、編成作業後、発達心理学専攻の

研究者と協議し、妥当性を確認した。その際、ある紙片や小カテゴリーを他の小カテゴリーや中カテゴリーに入れた

ほうがより相応しいと思われた場合などは、随時両者で検討し、修正した。

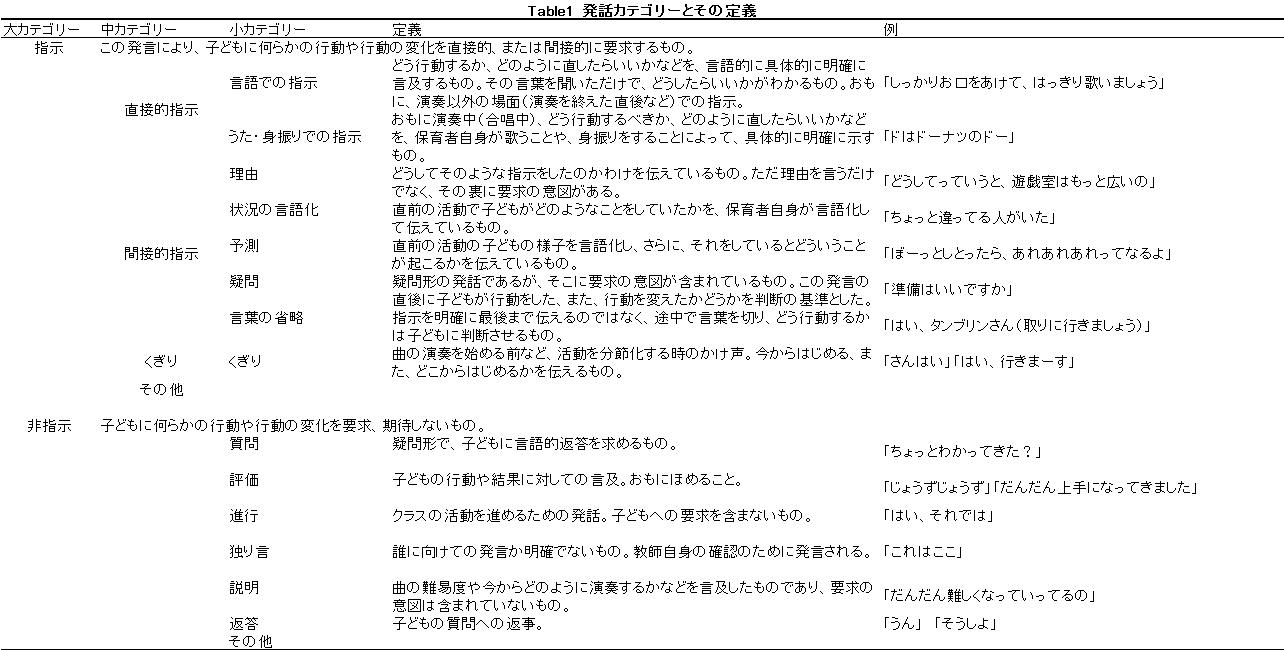

★カテゴリー分けの結果

カテゴリー分けの結果は、以下のようになった。以下のカテゴリーをもとに、分析を進めた。

★結果1:4歳児クラスと5歳児クラスの共通性

結果1−1 言葉がけ全体の傾向

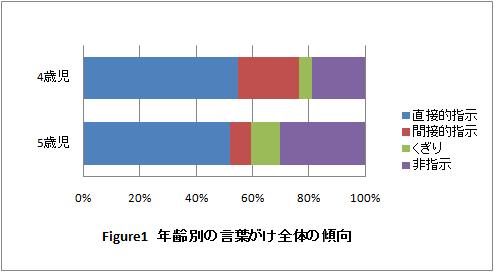

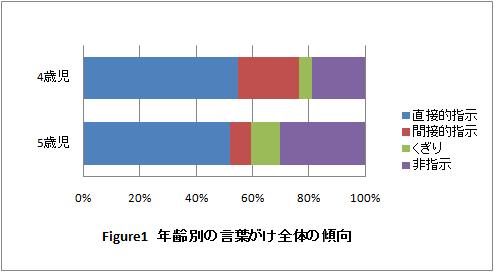

4歳児クラス、5歳児クラス共に、音楽指導場面における言葉がけ全体の傾向は共通していることが明らかになった。

上記のFigure1に示すように、4歳児、5歳児ともに、言葉がけ全体の傾向として、直接的指示が相対的に多い結果となった。

この結果については、以下の解釈が考えられる。

それは、間接的指示に比べて直接的指示はより細かい指示が可能であるという点である。間接的指示では、例えば

「準備はいいですか」という発話に対して、静かにすること、きれいに立つことなどが求められる。これらの要求は、

普段から幼児自身が何度も保育者から言われたり、体験したりしていることであり、“この時はこうしなければならない”

という一連の流れが幼児にしみついているものである。したがって、間接的指示で可能なのは、普段から保育者がよく言っ

ている指示、かつ、幼児自身に獲得されている指示である。それに対して、直接的指示では、保育者の意図を直接伝えるこ

とができるため、初めて指示することや細かい意図も伝えることができる。本研究の対象場面では、初めて指示する内容や

細かい指示が多く含まれていたことから、直接的指示が過半数を占める結果となったと考えられる。

★結果2:4歳児クラスと5歳児クラスの差異性

結果1のように、言葉がけ全体の傾向としては、4歳児クラス、5歳児クラスともに共通性がみられたが、具体的にどのような

言葉がけがされているかについて、それぞれの小カテゴリーについて分析した。その結果、言葉がけの多様性に関しては、

4歳児クラスと5歳児クラスにおいて差がみられた。

★結果2-1 非指示カテゴリーについて

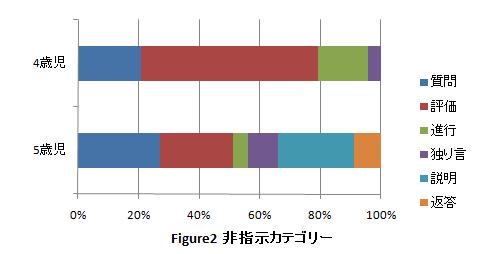

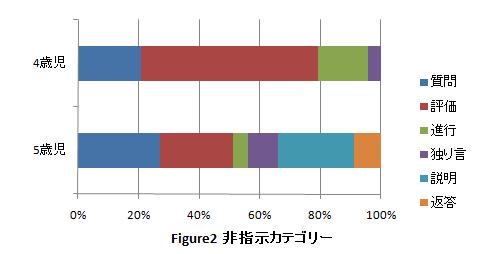

非指示カテゴリーに属する小カテゴリーについて、4歳児クラスと5歳児クラスにおいて差があるのかについて分析した。

その結果、Figure2に示すように、5歳児クラスにおいてのみ、説明カテゴリーがみられることが明らかになった。

この結果には、以下の2点が関係していると示唆される。

1点目は、メタ認知機能の獲得という点である。5歳児の説明カテゴリーの中には、「この曲はこれくらい難しい」のような、

曲の難易度を説明する発話が多くみられた。それに対して、4歳児では曲の難易度に関する発話はみられなかった。この違い

にはメタ認知機能の獲得が関係していると考えられる。メタ認知機能とは、認知やその過程の意識化に関わる概念(郷式,2006)

のことであるが、例えば、「これくらい難しい」と言われて、それに対して自分がどう対処すればよいかを考えることができるのは、

メタ認知機能の一種である認知過程や方略の実行制御の機能が関係していると考えられる。内田(2008)は、5歳後半にメタ認知機能

の獲得を含む第二次認知革命と呼ばれる認知発達上の質的変化が起こるとしている。このことから、クラスの全員が5歳後半から6歳で

あった5歳児クラスでは、メタ認知機能が獲得された幼児がほとんどであったため、5歳児クラスにおける保育者の発話には、難易度を

表す発話が多くなったと考えられる。

2点目は、幼児と保育者とのやりとりの多さという点である。5歳児では4歳児ではみられなかった、幼児から保育者に対する質問が多く

みられた。また、幼児が自分の思っていることを自己主張する場面も多くみられ、幼児の質問や発言が起点となって、保育者との会話が

行われる場面がいくつかみられた。その結果、音楽指導場面における保育者からの発話は、指示に関する発話だけでなく、指示以外のや

りとりもみられ、その結果の1つとして、5歳児において説明カテゴリーがみられたと考えられる。

★結果2-2 間接的指示カテゴリーについて

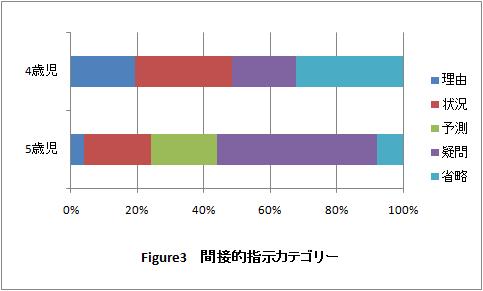

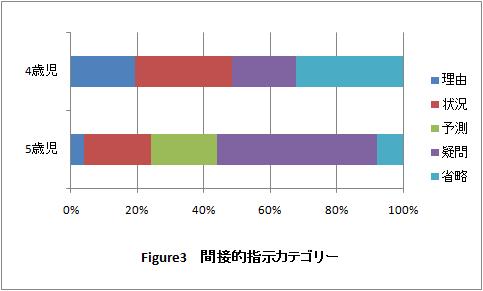

間接的指示カテゴリーに属する小カテゴリーについて、4歳児クラスと5歳児クラスにおいて差があるのかについて分析した。

その結果、Figure3に示すように、予測カテゴリーと疑問カテゴリーにおいて、5歳児が4歳児よりも有意に多く、言葉の省略カテゴリーに

おいて、4歳児が5歳児よりも有意に多い結果となった。

この結果について、以下に考察する。

(1)予測カテゴリー

予測カテゴリーにおいて、5歳児の発話数は4歳児よりも有意に多いことが明らかになった。この結果には、未来を予測する力の発達が

関係していると考えられる。例えば、状況の言語化である「今、こうしている人がいました」という発話は、今現在の状況を伝えるもの

であるが、保育者は状況の言語化をして、幼児に“あ、もうちょっとちゃんと踊らないといけないな”と思わせてから、続けて「それは

かっこ悪いからこうしましょう。」と具体的な指示をしていた。それに対し、予測では「ぼーっとしていたら、あれあれあれってなるよ」

という状況の言語化に加えて、そうしているとどんなことが起こってしまうかという、今現在起こっていない未来の状況を予測し、伝えている。

内田(2007)は、幼児は5歳後半になると「第二次認知革命」によりプラン機能やメタ認知機能、可逆的操作が協働して、プランに照らして

自分の行為を軌道修正することができるようになるとしている。本研究の予測カテゴリーは、この中でも特に未来の予測に関するプラン機能

が影響していると考えられる。ま5歳半頃から未来の自分を理解することも可能となるため、5歳児の幼児は未来の自分はどうなってしまうのか、

では、そうならないためにどうすればよいかを考えることができると思われる。このようなことから、5歳児クラスでは4歳児クラスでみられなか

った予測カテゴリーがみられたと考えられる。

(2)疑問カテゴリーと言葉の省略カテゴリー

疑問カテゴリーにおいても、5歳児の発話数が4歳児よりも有意に多いこと、また、言葉の省略カテゴリーにおいて4歳児の発話数が5歳児よりも

有意に多いことが明らかになった。この2つの結果には、他者の意図を推測する力、状況を推測する力の発達が関係していると考えられる。

間接的指示カテゴリーに属する発話を理解するためは、すべて言葉の裏に隠された保育者の意図を考える必要があるが、その中でも特に疑問は

他者の意図を推測する力や状況を推測する力を必要としていると考えられる。例えば、言葉の省略カテゴリーでは、「じゃあ、カスタネットって

言った人」という発話がみられた。この発話の前には、「じゃあ、タンブリンの人取りに来てください」という発話が行われており、「じゃあ、

カスタネットって言った人」という発話には、次はカスタネットの人が取りに来てくださいという意図が含まれていることは容易に考えやすい。

それに対して、疑問カテゴリーの「準備はいいですか」という発話は、“準備はいいですか→ピアニカの演奏を始めてもいいですか→静かにしま

しょう”という3段階の推測が必要となり、より他者の意図を推測する力が必要であると考えられる。松井(2008)は、言葉の裏にある話し手の心を

正確に読み取ることには、心の理論が手がかりの1つになるとしている。一般的に、心の理論は4歳頃から獲得されるといわれており、心の理論が獲得

されて間もない4歳児よりも、獲得後しばらくたった5歳児のほうが他者の意図を推測する力は発達していると考えられる。したがって、心の理論獲得後

間もない4歳児では、他者の意図が推測しやすい言葉の省略カテゴリーが多く、心の理論を獲得して、他者の意図を推測する力がより発達してきた

5歳児では、より高度な推測が必要とされる疑問カテゴリーが多くなったと考えられる。この結果から、4歳児と5歳児では心の理論の獲得後の他者の

意図を推測する力という点で発達に差があるために、保育者の発話は変化していたことが示唆される。

以上のことより、プラン機能の獲得や心の理論の獲得レベルの発達がより進んでいた5歳児は、理解できる間接的指示の種類が多く、したがって、

5歳児において4歳児よりも間接的指示の種類が多い結果となったと考えられる。

★結果3:間接的指示の量について

間接的指示の量については、上記のFigure1に示すように、4歳児クラスの方が5歳児クラスよりも多い結果となった。

この結果には、スクリプトの形成が関係していたと考えられる。

本研究の調査時、4歳児は練習段階の中期から後期であったのに対し、5歳児は練習段階の初期であった。

5歳児では、まだ練習を始めたばかりであったため、保育者が曲の途中で指示を入れたり、間違えたところで止めたりする回数が多かった。それに対し、

4歳児では1つ1つの曲が完成に近づいていたため、曲の途中で止めることはなく、最後まで通してから指示をするという形態が多かった。先に述べたように、

間接的指示は普段から幼児がよく言われている指示、かつ、幼児に獲得されている指示の場合に、幼児が理解することが可能であると考えられる。

中澤・小林(1997)は、人はスクリプトを持つことにより、情報の欠けたメッセージからもその背景を推測できるとしている。また、片山・野村(2007)

の先行研究においても、「靴をはきかえ外で遊ぶとき」の場面においては、スクリプトが形成していくにつれ、保育者の言葉がけは、自分自身で考える

ような言葉がけが増えていったことが明らかになっている。したがって、本研究は4歳児の練習段階が中期から後期であったことから、何度も練習を重ねて、

何度も言われた指示が多く、1つ1つの曲や音楽場面でのスクリプトが多く形成されていたと考えられる。それに対し、5歳児では練習段階の初期段階であり、

また、初めて使う楽器が多かったことから、普段聞きなれていない初めて聞く指示や細かい指示が多く、1つ1つの曲や指示に対するスクリプトがあまり形成

されていなかったと考えられる。その結果、間接的指示の量は、スクリプトがより形成されていた4歳児のほうが5歳児よりも多くなったと考えられる。

この結果から、間接的指示の成立には、スクリプトの形成が1つの軸となることが示唆された。

★保育への実践

本研究では、年齢に応じた保育者の言葉がけと間接的指示の年齢差を検討することを目的としてきたが、ここでは、本研究での結果から、

特に間接的指示の保育での実践について述べる。本研究において、割合や多様性に違いはみられたものの、間接的指示は4歳児、5歳児クラス

でともに使用されていることが明らかになった。この事実から実践を行うに当たっての見解を3つ述べる。

1つは、間接的指示を積極的に使用することは幼児の力を伸ばすための支援の1つとなるという点である。

樟本・山崎(2002)は、保育者の幼児に対する言語的応答を検討した研究の中で、指示的リードは保育者が主人公となっているのに対して、

非指示的リードは幼児が主人公となっており、幼児の視点に立って、非指示的リードを用いて幼児を導くことは、幼児に「やらされた」

経験ではなく「自分がやった」という経験を積ませているのだろうと示唆している。例えば、絵本読みを始めるために幼児を静かにさせたい

場合、保育者が「静かにしなさい」と言われて静かにする場合は、幼児は保育者に静かにさせられたととらえるが、「今はどうする時間かな」

と言われて静かにする場合は、幼児は自ら静かにしたというとらえ方になるだろう。本研究において、指示的リードは直接的指示、非指示的

リードは間接的指示に該当する。このことから、保育現場において幼児に何か要求をする場合に、間接的指示を意識して使用することは、

幼児の自主性や自尊感情を向上させることができると考えられる。また、間接的指示は相手の意図を読む必要があることから、相手の

心的理解や、今何をするべきかという状況の判断力を発達させることもできると考えられる。

2つは、間接的指示の使用によって、保育者と幼児双方の心理的ストレスが軽減されるという点である。

先の樟本・山崎(2002)にもあるように、幼児が直接的な指示ばかりされていると、幼児には「やらされた」経験ばかりになってしまい、

それに伴って心理的ストレスも増加していくことが考えられる。また、保育者の側も直接的指示ばかり行っていると、保育者から幼児への

一方向の指示になり、幼児のできていないことばかりが目につくことになる。そのため、心に余裕が持てなくなってしまうのではないだろうか。

しかし、間接的指示を行うことによって、保育者と幼児双方のやりとりが一呼吸置く時間を与え、結果として、双方に心の余裕をもたらす

ことが考えられる。

3つは、間接的指示を使う状況についての留意である。上記で述べたように、間接的指示の使用には利点があると考えられるが、

幼児が間接的指示で保育者が意図する意味を理解できなければ、逆に幼児自身にストレスを与えてしまうことにもなるだろう。

本研究の結果から幼児が間接的指示を理解できるのは、スクリプトが形成された場面においてであることが示唆された。

幼児自身に場面のスクリプトが形成された状況とは、例えば、朝の登園後のしたくの時間や、お弁当の時間、お帰りの時間などの

毎日同じことが繰り返される場面、また、保育者の話を聞く時や、うたを歌う時など、園生活においてよくみられる場面などである。

また、本研究の結果から間接的指示の理解には心の理論が関係していると示唆されたことから、心の理論が獲得されていない3歳児以下

のクラスでは、間接的指示がなにを意図するかをはっきり理解することができないと考えられるため、間接的指示よりも直接的指示のほうが、

幼児が気持ちよく動くことができると思われる。

以上のことより、間接的指示の実践について以下にまとめる。1)幼児にスクリプトが形成されている場面、また、2)主に4歳児以降のクラス において、間接的指示を積極的に使用することによって、幼児に自主性や相手の心的理解などのさまざまな力を身につける支援となり、また、 保育者と幼児双方の心理的ストレスを軽減するための支援となるだろう。

★分析方法

ビデオに録画された対象時間のすべてを、文章化し、その中の保育者による発話のみを分析対象とした。

発話数の単位は、1つの意味のまとまりとした。1つの発話につき、1つの紙片に転記し、それをKJ法による

グループ編成の方法に従ってカテゴリー化した。編成作業は、(1)各年齢別に全紙片を広げ、子どもに

何らかの行動や行動の変化を直接的、または、間接的に要求しているものと、そうではないものに分けた。

前者を指示カテゴリー、後者を非指示カテゴリーと名付け、これらを大カテゴリーとした。(2)指示カテゴ

リーと非指示カテゴリー別に、全紙片を広げ、内容に近親性のある紙片を数枚束ねて小カテゴリーを作成した。

(3)小カテゴリー内の紙片を読み返し、それらを圧縮した表現を検討して命名した。(4)さらに近親性のある

小カテゴリー同士を束ねて、中カテゴリーを作成、命名した。5歳児の編成作業は、筆者と発達心理学専攻の研究

者との協議により実施し、妥当性を確保した。4歳児の編成作業は筆者のみで行い、編成作業後、発達心理学専攻の

研究者と協議し、妥当性を確認した。その際、ある紙片や小カテゴリーを他の小カテゴリーや中カテゴリーに入れた

ほうがより相応しいと思われた場合などは、随時両者で検討し、修正した。

★カテゴリー分けの結果

カテゴリー分けの結果は、以下のようになった。以下のカテゴリーをもとに、分析を進めた。

★結果1:4歳児クラスと5歳児クラスの共通性

結果1−1 言葉がけ全体の傾向

4歳児クラス、5歳児クラス共に、音楽指導場面における言葉がけ全体の傾向は共通していることが明らかになった。

上記のFigure1に示すように、4歳児、5歳児ともに、言葉がけ全体の傾向として、直接的指示が相対的に多い結果となった。

この結果については、以下の解釈が考えられる。

それは、間接的指示に比べて直接的指示はより細かい指示が可能であるという点である。間接的指示では、例えば

「準備はいいですか」という発話に対して、静かにすること、きれいに立つことなどが求められる。これらの要求は、

普段から幼児自身が何度も保育者から言われたり、体験したりしていることであり、“この時はこうしなければならない”

という一連の流れが幼児にしみついているものである。したがって、間接的指示で可能なのは、普段から保育者がよく言っ

ている指示、かつ、幼児自身に獲得されている指示である。それに対して、直接的指示では、保育者の意図を直接伝えるこ

とができるため、初めて指示することや細かい意図も伝えることができる。本研究の対象場面では、初めて指示する内容や

細かい指示が多く含まれていたことから、直接的指示が過半数を占める結果となったと考えられる。

★結果2:4歳児クラスと5歳児クラスの差異性

結果1のように、言葉がけ全体の傾向としては、4歳児クラス、5歳児クラスともに共通性がみられたが、具体的にどのような

言葉がけがされているかについて、それぞれの小カテゴリーについて分析した。その結果、言葉がけの多様性に関しては、

4歳児クラスと5歳児クラスにおいて差がみられた。

★結果2-1 非指示カテゴリーについて

非指示カテゴリーに属する小カテゴリーについて、4歳児クラスと5歳児クラスにおいて差があるのかについて分析した。

その結果、Figure2に示すように、5歳児クラスにおいてのみ、説明カテゴリーがみられることが明らかになった。

この結果には、以下の2点が関係していると示唆される。

1点目は、メタ認知機能の獲得という点である。5歳児の説明カテゴリーの中には、「この曲はこれくらい難しい」のような、

曲の難易度を説明する発話が多くみられた。それに対して、4歳児では曲の難易度に関する発話はみられなかった。この違い

にはメタ認知機能の獲得が関係していると考えられる。メタ認知機能とは、認知やその過程の意識化に関わる概念(郷式,2006)

のことであるが、例えば、「これくらい難しい」と言われて、それに対して自分がどう対処すればよいかを考えることができるのは、

メタ認知機能の一種である認知過程や方略の実行制御の機能が関係していると考えられる。内田(2008)は、5歳後半にメタ認知機能

の獲得を含む第二次認知革命と呼ばれる認知発達上の質的変化が起こるとしている。このことから、クラスの全員が5歳後半から6歳で

あった5歳児クラスでは、メタ認知機能が獲得された幼児がほとんどであったため、5歳児クラスにおける保育者の発話には、難易度を

表す発話が多くなったと考えられる。

2点目は、幼児と保育者とのやりとりの多さという点である。5歳児では4歳児ではみられなかった、幼児から保育者に対する質問が多く

みられた。また、幼児が自分の思っていることを自己主張する場面も多くみられ、幼児の質問や発言が起点となって、保育者との会話が

行われる場面がいくつかみられた。その結果、音楽指導場面における保育者からの発話は、指示に関する発話だけでなく、指示以外のや

りとりもみられ、その結果の1つとして、5歳児において説明カテゴリーがみられたと考えられる。

★結果2-2 間接的指示カテゴリーについて

間接的指示カテゴリーに属する小カテゴリーについて、4歳児クラスと5歳児クラスにおいて差があるのかについて分析した。

その結果、Figure3に示すように、予測カテゴリーと疑問カテゴリーにおいて、5歳児が4歳児よりも有意に多く、言葉の省略カテゴリーに

おいて、4歳児が5歳児よりも有意に多い結果となった。

この結果について、以下に考察する。

(1)予測カテゴリー

予測カテゴリーにおいて、5歳児の発話数は4歳児よりも有意に多いことが明らかになった。この結果には、未来を予測する力の発達が

関係していると考えられる。例えば、状況の言語化である「今、こうしている人がいました」という発話は、今現在の状況を伝えるもの

であるが、保育者は状況の言語化をして、幼児に“あ、もうちょっとちゃんと踊らないといけないな”と思わせてから、続けて「それは

かっこ悪いからこうしましょう。」と具体的な指示をしていた。それに対し、予測では「ぼーっとしていたら、あれあれあれってなるよ」

という状況の言語化に加えて、そうしているとどんなことが起こってしまうかという、今現在起こっていない未来の状況を予測し、伝えている。

内田(2007)は、幼児は5歳後半になると「第二次認知革命」によりプラン機能やメタ認知機能、可逆的操作が協働して、プランに照らして

自分の行為を軌道修正することができるようになるとしている。本研究の予測カテゴリーは、この中でも特に未来の予測に関するプラン機能

が影響していると考えられる。ま5歳半頃から未来の自分を理解することも可能となるため、5歳児の幼児は未来の自分はどうなってしまうのか、

では、そうならないためにどうすればよいかを考えることができると思われる。このようなことから、5歳児クラスでは4歳児クラスでみられなか

った予測カテゴリーがみられたと考えられる。

(2)疑問カテゴリーと言葉の省略カテゴリー

疑問カテゴリーにおいても、5歳児の発話数が4歳児よりも有意に多いこと、また、言葉の省略カテゴリーにおいて4歳児の発話数が5歳児よりも

有意に多いことが明らかになった。この2つの結果には、他者の意図を推測する力、状況を推測する力の発達が関係していると考えられる。

間接的指示カテゴリーに属する発話を理解するためは、すべて言葉の裏に隠された保育者の意図を考える必要があるが、その中でも特に疑問は

他者の意図を推測する力や状況を推測する力を必要としていると考えられる。例えば、言葉の省略カテゴリーでは、「じゃあ、カスタネットって

言った人」という発話がみられた。この発話の前には、「じゃあ、タンブリンの人取りに来てください」という発話が行われており、「じゃあ、

カスタネットって言った人」という発話には、次はカスタネットの人が取りに来てくださいという意図が含まれていることは容易に考えやすい。

それに対して、疑問カテゴリーの「準備はいいですか」という発話は、“準備はいいですか→ピアニカの演奏を始めてもいいですか→静かにしま

しょう”という3段階の推測が必要となり、より他者の意図を推測する力が必要であると考えられる。松井(2008)は、言葉の裏にある話し手の心を

正確に読み取ることには、心の理論が手がかりの1つになるとしている。一般的に、心の理論は4歳頃から獲得されるといわれており、心の理論が獲得

されて間もない4歳児よりも、獲得後しばらくたった5歳児のほうが他者の意図を推測する力は発達していると考えられる。したがって、心の理論獲得後

間もない4歳児では、他者の意図が推測しやすい言葉の省略カテゴリーが多く、心の理論を獲得して、他者の意図を推測する力がより発達してきた

5歳児では、より高度な推測が必要とされる疑問カテゴリーが多くなったと考えられる。この結果から、4歳児と5歳児では心の理論の獲得後の他者の

意図を推測する力という点で発達に差があるために、保育者の発話は変化していたことが示唆される。

以上のことより、プラン機能の獲得や心の理論の獲得レベルの発達がより進んでいた5歳児は、理解できる間接的指示の種類が多く、したがって、

5歳児において4歳児よりも間接的指示の種類が多い結果となったと考えられる。

★結果3:間接的指示の量について

間接的指示の量については、上記のFigure1に示すように、4歳児クラスの方が5歳児クラスよりも多い結果となった。

この結果には、スクリプトの形成が関係していたと考えられる。

本研究の調査時、4歳児は練習段階の中期から後期であったのに対し、5歳児は練習段階の初期であった。

5歳児では、まだ練習を始めたばかりであったため、保育者が曲の途中で指示を入れたり、間違えたところで止めたりする回数が多かった。それに対し、

4歳児では1つ1つの曲が完成に近づいていたため、曲の途中で止めることはなく、最後まで通してから指示をするという形態が多かった。先に述べたように、

間接的指示は普段から幼児がよく言われている指示、かつ、幼児に獲得されている指示の場合に、幼児が理解することが可能であると考えられる。

中澤・小林(1997)は、人はスクリプトを持つことにより、情報の欠けたメッセージからもその背景を推測できるとしている。また、片山・野村(2007)

の先行研究においても、「靴をはきかえ外で遊ぶとき」の場面においては、スクリプトが形成していくにつれ、保育者の言葉がけは、自分自身で考える

ような言葉がけが増えていったことが明らかになっている。したがって、本研究は4歳児の練習段階が中期から後期であったことから、何度も練習を重ねて、

何度も言われた指示が多く、1つ1つの曲や音楽場面でのスクリプトが多く形成されていたと考えられる。それに対し、5歳児では練習段階の初期段階であり、

また、初めて使う楽器が多かったことから、普段聞きなれていない初めて聞く指示や細かい指示が多く、1つ1つの曲や指示に対するスクリプトがあまり形成

されていなかったと考えられる。その結果、間接的指示の量は、スクリプトがより形成されていた4歳児のほうが5歳児よりも多くなったと考えられる。

この結果から、間接的指示の成立には、スクリプトの形成が1つの軸となることが示唆された。

★保育への実践

本研究では、年齢に応じた保育者の言葉がけと間接的指示の年齢差を検討することを目的としてきたが、ここでは、本研究での結果から、

特に間接的指示の保育での実践について述べる。本研究において、割合や多様性に違いはみられたものの、間接的指示は4歳児、5歳児クラス

でともに使用されていることが明らかになった。この事実から実践を行うに当たっての見解を3つ述べる。

1つは、間接的指示を積極的に使用することは幼児の力を伸ばすための支援の1つとなるという点である。

樟本・山崎(2002)は、保育者の幼児に対する言語的応答を検討した研究の中で、指示的リードは保育者が主人公となっているのに対して、

非指示的リードは幼児が主人公となっており、幼児の視点に立って、非指示的リードを用いて幼児を導くことは、幼児に「やらされた」

経験ではなく「自分がやった」という経験を積ませているのだろうと示唆している。例えば、絵本読みを始めるために幼児を静かにさせたい

場合、保育者が「静かにしなさい」と言われて静かにする場合は、幼児は保育者に静かにさせられたととらえるが、「今はどうする時間かな」

と言われて静かにする場合は、幼児は自ら静かにしたというとらえ方になるだろう。本研究において、指示的リードは直接的指示、非指示的

リードは間接的指示に該当する。このことから、保育現場において幼児に何か要求をする場合に、間接的指示を意識して使用することは、

幼児の自主性や自尊感情を向上させることができると考えられる。また、間接的指示は相手の意図を読む必要があることから、相手の

心的理解や、今何をするべきかという状況の判断力を発達させることもできると考えられる。

2つは、間接的指示の使用によって、保育者と幼児双方の心理的ストレスが軽減されるという点である。

先の樟本・山崎(2002)にもあるように、幼児が直接的な指示ばかりされていると、幼児には「やらされた」経験ばかりになってしまい、

それに伴って心理的ストレスも増加していくことが考えられる。また、保育者の側も直接的指示ばかり行っていると、保育者から幼児への

一方向の指示になり、幼児のできていないことばかりが目につくことになる。そのため、心に余裕が持てなくなってしまうのではないだろうか。

しかし、間接的指示を行うことによって、保育者と幼児双方のやりとりが一呼吸置く時間を与え、結果として、双方に心の余裕をもたらす

ことが考えられる。

3つは、間接的指示を使う状況についての留意である。上記で述べたように、間接的指示の使用には利点があると考えられるが、

幼児が間接的指示で保育者が意図する意味を理解できなければ、逆に幼児自身にストレスを与えてしまうことにもなるだろう。

本研究の結果から幼児が間接的指示を理解できるのは、スクリプトが形成された場面においてであることが示唆された。

幼児自身に場面のスクリプトが形成された状況とは、例えば、朝の登園後のしたくの時間や、お弁当の時間、お帰りの時間などの

毎日同じことが繰り返される場面、また、保育者の話を聞く時や、うたを歌う時など、園生活においてよくみられる場面などである。

また、本研究の結果から間接的指示の理解には心の理論が関係していると示唆されたことから、心の理論が獲得されていない3歳児以下

のクラスでは、間接的指示がなにを意図するかをはっきり理解することができないと考えられるため、間接的指示よりも直接的指示のほうが、

幼児が気持ちよく動くことができると思われる。

以上のことより、間接的指示の実践について以下にまとめる。1)幼児にスクリプトが形成されている場面、また、2)主に4歳児以降のクラス において、間接的指示を積極的に使用することによって、幼児に自主性や相手の心的理解などのさまざまな力を身につける支援となり、また、 保育者と幼児双方の心理的ストレスを軽減するための支援となるだろう。