|

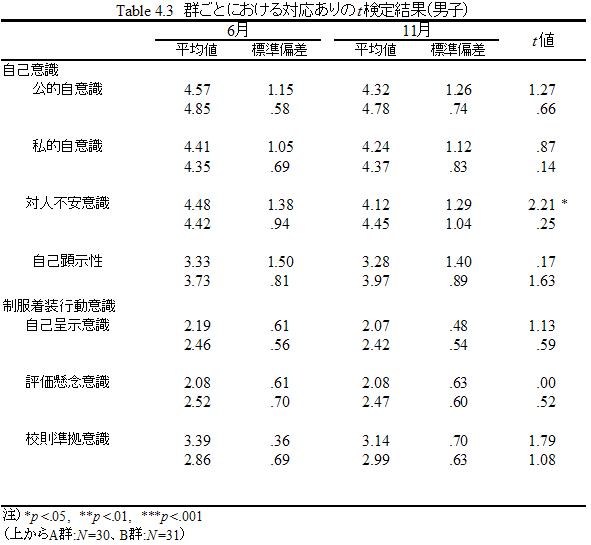

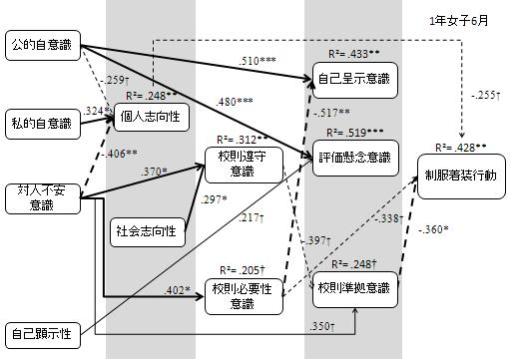

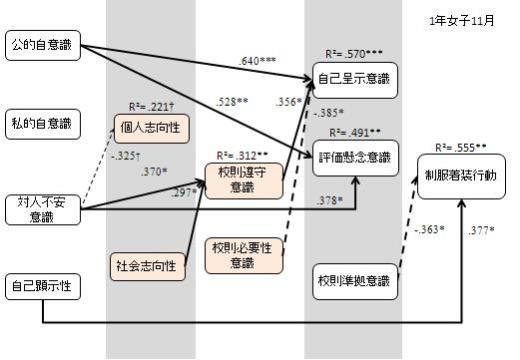

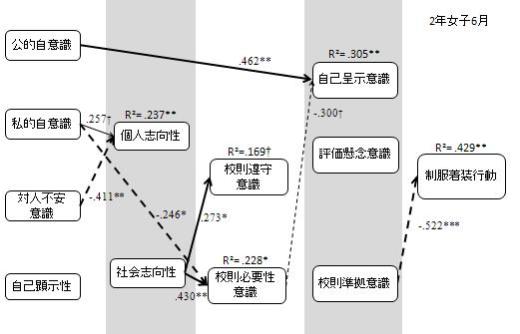

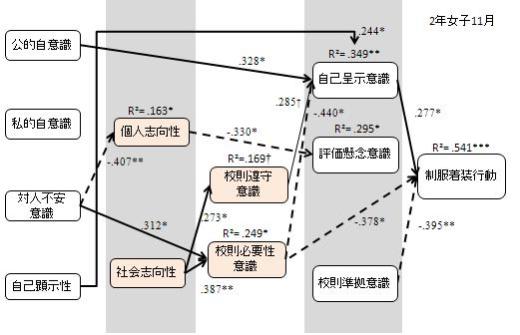

社会的変数の影響について Ⅰ 重回帰分析による性・学年別の検討 Ⅱ 制服着装行動スタイルによる影響の検討  性別および学年によって各変数が示す特徴が異なることが明らかになった。そこで、自己意識をはじめとする各社会的変数が、制服着装行動意識や制服着装行動に対してどのような影響を与えているのかを明らかにする。本研究では自己意識特性が最も基盤となる概念であると仮定し、順に、志向性、学校規範・ルールに対する意識、制服着装行動に対する意識と並べ、従属変数は制服着装行動とする。調査1(第1学期時点)での制服着装行動得点には学年と性の有意な主効果がみられた(F(1,230)=26.4, p<.001; F(1,230)=91.64, p<.001, Table 2.15)ことなどから、分析は性・学年毎におこない、詳細な検討を試みることとする。 <分析方法> 各変数が1学期の制服着装行動(6月)に与える影響を検討するため、調査1における制服着装行動得点を従属変数とする繰り返しによる階層的重回帰分析(強制投入法)をおこなった。まず、公的自意識・私的自意識・対人不安意識・自己顕示性を独立変数、個人志向性・社会志向性を従属変数とし、次に、これら6変数を独立変数、学校規範・ルールに関する意識である校則遵守意識・校則必要性意識の2つを従属変数とし、さらにこれら8変数を独立変数、制服着装行動意識である自己呈示意識・評価懸念意識・校則準拠意識の3つを従属変数とし、最後にこれら11変数を独立変数、制服着装行動得点を従属変数とする重回帰分析をおこなった。 続いて2学期の制服着装行動(11月)についても同様の手法を用いて分析をおこなった。 女子における被服への関心の高さがこれまでの研究によって指摘されており、本研究においても、女子については制服着装行動の分散が大きく、男子に比べ違反傾向のある制服着装行動が多数みられたことから、まず女子についての結果を示す。 したがって1学期(6月)における女子の重回帰分析に基づくパスをFigure 4.1, 4.2に、2学期(11月)における女子の重回帰分析に基づくパスをFigure 4.3, 4.4に示す。男子については1学期(6月)の結果をFigure 4.5, 4.6に、続いて2学期(11月)についてFigure 4.7, 4.8に結果を示す。 <女子における各変数の影響> 女子における重回帰分析に基づくパス図を学年毎にFigure 4.1-4.4に示す。 結果 学年に共通した特徴 1学期(6月)(Figure 4.1, 4.3) まず学年に共通してみられた影響について述べる。「私的自意識」から「個人志向性」へ正の、「対人不安意識」からは負の標準偏回帰係数が有意であり、「社会志向性」から学校ルールに関する意識のうち、校則は守らなければならないという「校則遵守意識」への正の、校則は必要であるという「校則必要性意識」から、かわいく着こなしたいといった制服着装行動意識の「自己呈示意識」へ負の標準偏回帰係数が有意であり、また、とにかく校則通りに制服を着るという「校則準拠意識」から「制服着装行動得点」へ負の標準偏回帰係数が有意であった。また、「公的自意識」から「自己呈示意識」には有意な正の標準偏回帰係数を示した。 2学期(11月)(Figure 4.2, 4.4) 学年に共通して、「対人不安意識」から「個人志向性」、校則は必要であるという「校則必要性意識」から制服着装行動意識のうち、かわいく着こなしたいといった「自己呈示意識」へまた、とにかく校則通りに制服を着るという「校則準拠意識」から「制服着装行動得点」へ負の標準偏回帰係数が有意であった。また、「社会志向性」から学校ルールに関する意識のうち、校則は守らなければならないという「校則遵守意識」へ有意な正の標準偏回帰係数を示した。 1年生 1学期:対人的な不安意識が高い者は、校則の必要性を高く感じており、校則に準じた制服着装行動をおこなっているといえる。また、対人的な不安意識が高い者は、理由はどうであれとにかく校則通りに着装しようという意識を持ち、かわいく着こなしたいといった制服による自己呈示な動機は低く、そのような者は校則に準じた着装行動をとっていることが明らかになった。 2学期:他者から見られる自己への注意が高く、あるいはまた対人的な不安が高い者は、制服の着方に関わって自分が他者からどう思われているかを強く気にするということが明らかになった。校則は守らなければならないものだという意識が強いほど、制服の着方を通して自己呈示をしたいという意識が強いということも示された。 各社会的変数を媒介とした、自己意識の制服着装行動への影響はみられなかった。 2年生 1学期:自己の内面への意識が強い者ほど校則の必要性を意識しておらず、他者や社会の規範に従うことを志向する者ほど、校則の必要性を意識していることが明らかになった。また、理由はともかく校則通りの着装行動をするという意識が強い者ほど、校則に従った制服着装行動をとることが示された。 2学期:公的自意識が高い者は、かわいく着こなしたいといった制服による自己呈示意識を強くもち、逸脱傾向のある着装行動をとることが示された。また、対人的な不安が高い者は、校則の必要性を高く意識し、制服による自己呈示意識を持たず、校則に従った制服着装行動をとることが明らかになった。また、対人的な不安が低い者は、個性を活かした生き方を志向し、制服の着方に関する他者からの評価に対する懸念が低いということも示された。 考察 1年生:1年生の1学期(6月)の時点では、カテゴリーA、つまり購入した状態のままの着こなし方をしている女子生徒が多数派であった。自分とは何か、自分の内面へ注意が向いており、かつ対人的な不安が低い者は、個性を活かした生き方を志向する傾向が弱く、校則に準拠した着装行動に近いスタイルを選択していることが示された。また対人的な不安が高い者は、校則の必要性や守らなければならないといった意識を強く持っていると考えられ、校則通りの制服着装行動、購入した状態のままの着装行動をとることが示された。 つまり当該高等学校の多くの生徒が着装し、生徒の集団規範となっていると考えられる着装行動は、ブレザーやカッターシャツのボタンを多く外したり、スカートの丈を短くするといった行動であるが、入学したばかりの時期にこのような行動をとる者は、校則の必要性を感じていなかったり、また自分らしさを活かした生き方をしたいと思っている者であると考えられる。 2学期(11月)になると、1学期(6月)とは違い、ブレザーやカッターシャツのボタンを多く外したり、スカートの丈を短くするといった着装行動が1年生においても集団規範となっていると考えられる。2学期では、自分を見て欲しいという自己顕示性が高い者が、集団規範、つまり校則に準拠したスタイルではなく流行を採用した着装行動をとっていると考えられる。また、各自己意識変数は、直接的に制服着装行動を予測はしなかったが、他者から見られる自分への注意である公的自意識と対人的な不安が制服着装行動に関わる意識を予測した。1学期(6月)にはみられなかった特徴として、校則は守らなければならないという校則遵守意識を媒介として対人不安意識が、制服をかわいく着こなしといった自己呈示意識を予測した。これは対人的な不安が高い者は校則は守らなければならないという意識が高く、制服による自己呈示的な動機も高いということを示す。1年生の制服着装行動おける女子生徒集団の規範が、やや逸脱傾向のある着装行動になったことを踏まえると、対人的な不安が高い者へ、多数派となった着装行動が集団圧力として作用している可能性が考えられる。さらに、対人的な不安が高い者は、制服に関わる他者からの評価に対する懸念も高い。1年生は、友人関係の形成段階であり、着装行動という可視化された行動を友人関係開始の手がかりにしていることも十分に考えられ、制服着装行動に関わる意識についてさらに詳細に検討する必要もあろう。 2年生:2年生女子の特徴として、他者や社会の規範に従った生き方を志向するとい社会志向性の影響が挙げられる。1学期(6月)、2学期(11月)の両時期において、社会志向性が校則必要性意識を媒介として、制服をかわいく着こなしたいといった自己呈示意識を低めていた。このような生徒は、多くの女子生徒が校則から逸脱傾向のある着装行動をとっていると考えられる中で、校則準拠傾向のある着装行動をとっていることが明らかになった。対人的な不安による影響だけでなく、社会への意識が、自分らしさを追求するような自己呈示的な行動を抑制している可能性が示唆されたといえよう。 さらに2学期の11月になると、対人的な不安は個人志向性を媒介として、制服の着方に関わる他者からの評価に対する懸念を低めていた。つまり、対人的な不安が低い者は、自分らしさを活かすような生き方への志向性が高く、このような志向性が、他者からの評価に対するネガティブな反応を低減すると考えられる。高校生活も折り返しであるこの時期は、友人関係は安定してきていると思われ、1年生にみられたような不安要素は減少しているのではないだろうか。またあるいは進級を控え、今後の進路を考えるにあたり自身の生活を校則という視点を含めながら見直そうとしているのかもしれない。 ※有意なβのみを図示 注)†p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001

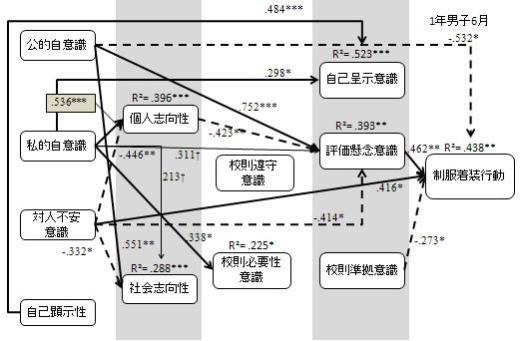

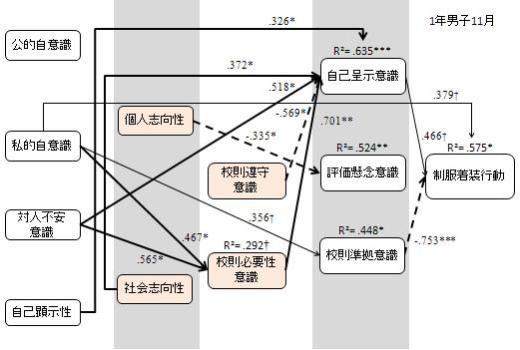

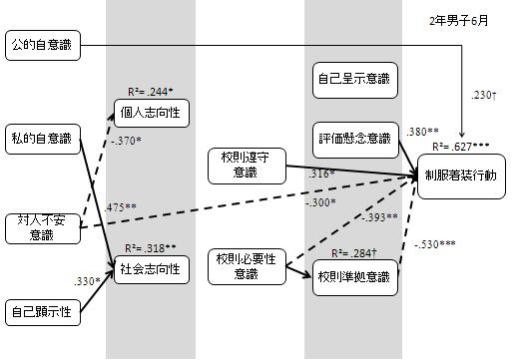

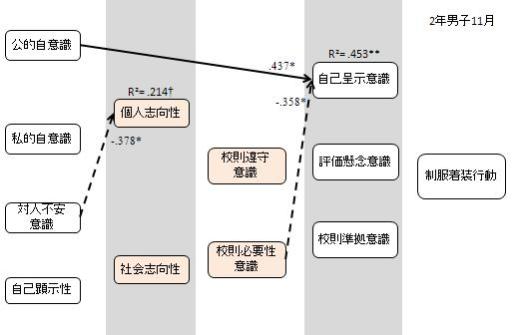

<男子における各変数の影響> 男子における重回帰分析に基づくパス図を学年毎にFigure 4.5-4.8に示す。 結果 学年に共通した特徴 1学期の6月時点では、「対人不安意識」から「個人志向性」へ有意な負の標準偏回帰係数、「制服着装行動得点」へは他の生徒からの評価を気にするという制服着装行動意識である「「評価懸念意識」から正の、とにかく校則通りに制服を着るという制服着装行動意識である「校則準拠意識」から負の有意な影響がみられた(Figure 4.5, 4.6)。 学年で異なった特徴 1学期の1年生男子(6月)では、「公的自意識」から「制服着装行動得点」に有意な負の標準偏回帰係数を示したが、2年生男子(6月)では有意傾向ながら、負の影響を示した(Figure 4.5, 4.7)。 2学期の1年生男子(11月)において、「校則必要性意識」から制服着装行動意識のうち「自己呈示意識」へ正の標準偏回帰係数が有意であったが、2年生男子(11月)においては有意な負の標準偏回帰係数を示した(Figure 4.6, 4.8)。 1年生 1学期:他者から見られる自己への注意が高い者は、制服の着方に関わって自分が他者からどう見られているのかという懸念が強く、やや逸脱傾向のある着装行動をとることが示された。一方、自己の内面への注意が高い者は、個性を活かすような生き方を志向し、制服の着方に関する他者からの評価への懸念は低く、校則に従った着装行動をとることが明らかとなった。また、対人的な不安意識が強い者は、やや逸脱傾向のある着装行動をとることが示された。 2学期:対人的な不安の高い者、および他者や社会の規範に従った生き方を志向する者ほど、かっこよく着こなしたいといった制服での自己呈示意識が高く、やや逸脱傾向のある制服着装行動をとっている可能性が示唆された。 2年生 1学期:対人的な不安意識が低い者ほど、校則に従った着装行動をとり、また個性を活かす生き方を志向することが示された。校則の必要性意識が高い者ほど校則に従った制服着装行動をとり、必要性の意識が低い者ほど逸脱傾向のある制服着装行動をとることが明らかになった。しかし、校則は守らなければならない思っている者ほど、逸脱傾向のある着装行動をとることも示された。 2学期:他者から見られる自己への注意が高い者ほど、かっこよく着こなしたいといった制服による自己呈示意識が高く、校則の必要性意識が高い者ほど自己呈示意識は低いことが示された。対人的な不安意識が低い者は個性を活かすような生き方を志向することが明らかになったが、制服着装行動への影響はみられなかった。 考察 1年生:1年生男子は1学期(6月)において最も複雑な影響を示した。1年生は、多数の者が購入したままの着装行動をとっており、カッターシャツの第1ボタンを外すなど、違反とは判断されないものがほとんどであると考えられる。ブレザーやカッターシャツのボタンを多く外すなどといった行動をとる者はごく少数であった。 他者から見られる自分への注意が向いている者は、校則遵守傾向、つまり購入したままの状態で着装行動をとっていることが示された。また、対人的な不安意識が低い者は自分らしさを活かした生き方を志向し、他者から制服についてどう思われているかという懸念が低いことも示され、校則遵守傾向の強い着装行動をとっていると考えられる。一方で、対人的な不安意識が高い者は、違反傾向のある着装行動をとることが明らかになった。 しかしながら、上述したように、この時点での逸脱傾向は、着装行動の分布を考えると校則違反行動であるとは判断されないものが含まれ、些細なものであると思われる。 2学期(11月)になると、対人的な不安意識が高い者ほど、かっこよく着こなしたいといった制服による自己呈示意識をもつことが示された。また、校則は守らなければならないという意識が高い者は、制服による自己呈示的な動機は弱いが、校則の必要性意識が高い者は自己呈示的な動機が高いことが示された。 以上に述べたように、対人的な不安意識が相反する意識を予測した。2学期においては不安というネガティブな反応による影響が、着装行動としてはっきりと可視化されているとは判断できないが、不安傾向が強い者ほど逸脱傾向のある着装行動をとるという可能性が示唆された。したがって、特に1年生男子については、学校生活に適応するために、対人的な不安をマネジメントする必要性があるのかもしれない。 2年生:2年生になると、購入した状態のままという着装行動をする者は減り、多くの者がカッターシャツのボタンを外すなど、やや逸脱傾向のある着装行動をとっている。しかし、当該高等学校の男子生徒に関しては、2年生でも大きく逸脱した着装行動をとる者はごく一部であった。 2年生の1学期(6月)では、対人的な不安意識が低い者ほど、逸脱傾向のある着装行動をとること、また対人的な不安が低い者ほど、自分らしさを活かすような生き方を志向することが示された。校則の必要性を高く意識している者は、遵守傾向の高い着装行動をとるが、校則は守らなければならないという意識が高い者は、逸脱傾向のある着装行動をとることが明らかになった。 1学期(6月)にみられた、自己の内面に対する意識と、自分に注目して欲しいという意識の高まりが、他者や社会の規範に従った生き方への志向である社会志向性の高まりを予測したことは興味深い。これらは、伊藤(1993)が指摘した、男子の個人志向性および社会志向性は、両者が関連を強めながら発達していくという発達過程の様相を支持するものであると考えられる。つまり、自己の内面へ注意を向けるようになり、自分らしさとは何であるのかという理解を進めることが、社会の規範に応じていくにあたって必要であると考えられる。 2学期(11月)には、他者から見られる自分への注意が向いている者は、制服をかっこよく着こなしたいといった自己呈示的な動機が高く、校則の必要性を高く意識している者は、そのような自己呈示的な動機は低いことが示された。とはいえ、11月では制服着装行動を予測する変数は示されなかった。2年生という時期は、ある程度友人関係も安定していると推測される。男子の制服着装行動は、本研究で扱った変数以外のものが強く影響しているのか、あるいは何ら意図を持たない行動であるのか、詳細に検討する必要があろう。 ※有意なβのみを図示 注)†p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001

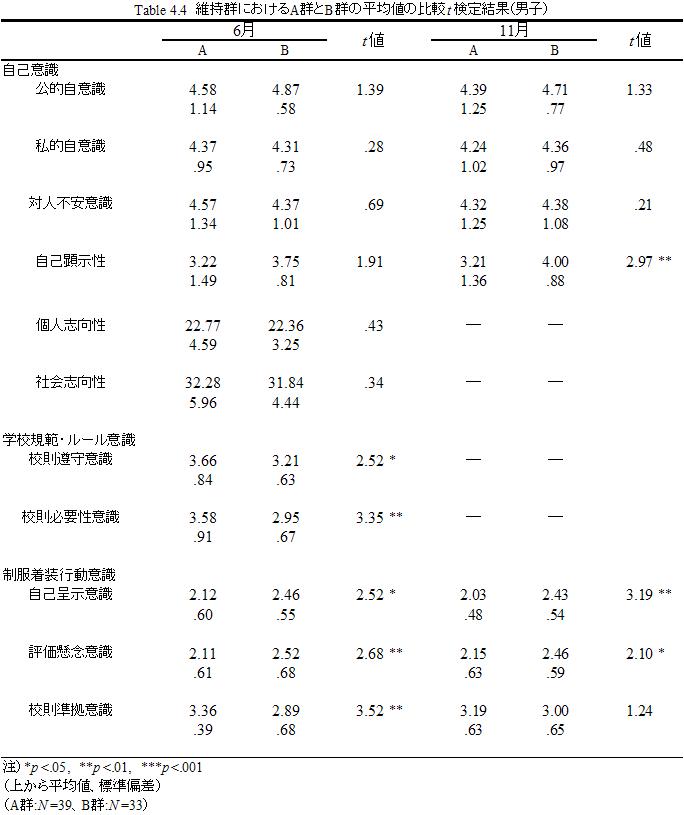

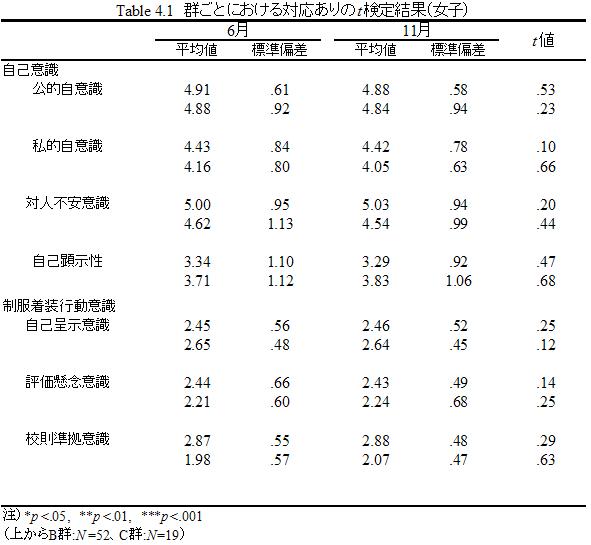

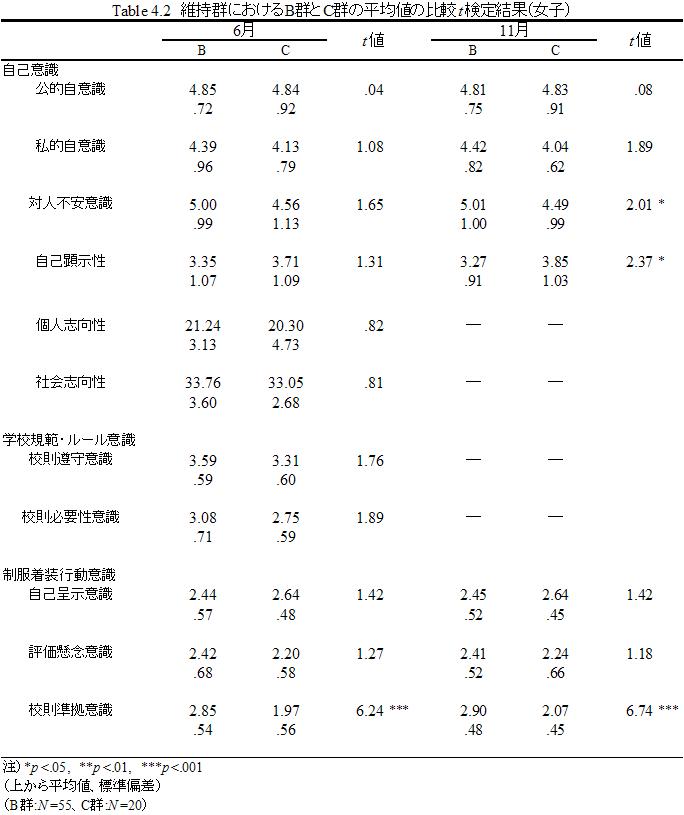

Ⅱ 制服着装行動スタイルによる影響の検討 性・学年毎に、自己意識を始めとする社会的変数が制服着装行動に与える影響を検討してきた。当該高等学校においては、校則から大きく逸脱した着装行動をとる者は少なく、また1学期(6月)から2学期(11月)にかけて大きく着装行動を変えた者も少ない。そこで、6月時点から11月時点の着装行動について、選択した制服カテゴリーが変化しなかった者に注目し、逸脱度の程度によって、自己意識の特徴に違いがみられるのか検討することを目的とする。 <分析方法> 1学期に実施した調査1(6月)、2学期に実施した調査2(11月)のいずれにも回答し、かつ対応ができた協力者を対象とした。分析対象者は、1年生男子43名、女子46名、2年生男子43名、女子58名であった。質問紙でたずねた、現在の自分自身の制服着装行動のカテゴリー(A~D)評価の回答が変化しなかった者を維持群とした。着装行動の分布状態から、男子ではカテゴリーA(購入時のまま)とカテゴリーB、女子ではカテゴリーBとカテゴリーCの間に質的な違いがあると判断し、男子はA群、B群の比較、女子ではB群とC群の比較をおこなうこととした。各変数の平均値を求め、対応のあるt検定、および対応のないt検定をおこなった。 <女子における差異について> B群は1年生27名、2年生28名の計55名、C群は1年生5名、2年生15名の計20名であった。まず、それぞれの群において、1学期(6月)と2学期(11月)の各得点に差があるのかを検討するため、対応のあるt検定をおこなったところ、有意な得点の上昇、下降はみられなかった。結果をTable 4.1に示す。 次に、1学期の6月、2学期の11月、それぞれの時点において、B群とC群の得点に違いがみられるのか検討するため、対応のないt検定をおこなった。結果をTable 4.2に示す。1学期(6月)では、制服着装行動意識のうち、とにかく校則通りに制服を着装するという「校則準拠意識」の得点がB群の方が有意に高かった。 2学期(11月)では、人前に出ることに対する不快感である「対人不安意識」はB群の方が有意に高く、自分に注目して欲しいという「自己顕示性」はC群の方が有意に高かった。また、1学期(6月)と同様、制服着装行動意識の「校則準拠意識」についても有意な得点差がみられた。 一貫して逸脱傾向が高い着装行動をとり、かつ少数者であったC群の方が、多数派であるB群に比べ対人的な不安意識が低く、また自分を見て欲しいという自己顕示性が高いことが明らかになった。また校則通りに着装するという校則準拠意識の得点からも、C群は校則から逸脱していることを自覚して着装行動をとっているものであると考えられる。   <男子における差異について> A群は1年生26名、2年生13名の計39名、B群は1年生7名、2年生26名の計33名であった。まず、それぞれの群において、1学期(6月)と2学期(11月)の各得点に差があるのかを検討するため、対応のあるt検定をおこなったところ、A群において対人的な不安意識が2学期に低下した。結果をTable 4.3に示す。 次に、1学期(6月)、2学期(11月)のそれぞれの時点において、A群とB群の得点に違いがみられるのか検討するため、対応のないt検定をおこなった。結果をTable 4.4に示す。学校規範・ルール意識はいずれもA群の方が高い得点を示した。制服着装行動意識のうち、かっこよく着こなしたいといった「自己呈示意識」、および制服の着方に関する他者からの評価に対する懸念である「評価懸念意識」は、1学期(6月)、2学期(11月)のいずれにおいてもB群の方が有意に高い値を示した。また、制服着装行動意識のうち、校則通りに着装するという意識である「校則準拠意識」は、1学期(6月)ではA群の方が有意に高い値を示した。2学期では自分を見て欲しいという「自己顕示性」得点が、B群の方が有意に高かった。 一貫して購入時のままの着装行動をとっていたA群は、校則を守ることやその必要性に対する意識が、一貫して逸脱傾向のある着装行動をとっていたB群よりも高かった。また一貫して逸脱傾向のある着装行動をとっていた者は、自分に注目して欲しいという意識が高く、制服による自己呈示的な動機や、周囲からどう思われているかという懸念も高いことが明らかになった。校則を守ることに対して肯定的な態度を持っているものは、制服によって自分をよく見せようという意識が低く、したがってそれに伴う不安意識も低いことが考えられる。 |

Figure 4.1 1年生女子(6月)

Figure 4.1 1年生女子(6月) Figure 4.2 1年生女子(11月)

Figure 4.2 1年生女子(11月) Figure 4.3 2年生女子(6月)

Figure 4.3 2年生女子(6月) Figure 4.4 2年生女子(11月)

Figure 4.4 2年生女子(11月) Figure 4.5 1年生男子(6月)

Figure 4.5 1年生男子(6月) Figure 4.6 1年生男子(11月)

Figure 4.6 1年生男子(11月) Figure 4.7 2年生男子(6月)

Figure 4.7 2年生男子(6月) Figure 4.8 2年生男子(11月)

Figure 4.8 2年生男子(11月)