①3つの心理的欲求支援の関係

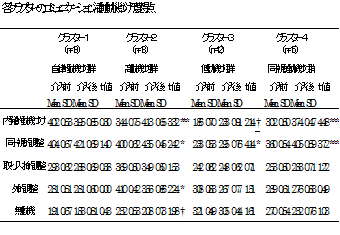

自律性支援、有能性支援、関係性支援の各5質問項目ごとの平均値は最小で2.44、最大で3.42であり、極端な偏りを示した項目、あるいは天井効果・床効果を示した項目は見られなかった。これらを踏まえて確認的因子分析を行ったところ、最初の分析において十分な適合指数を示さなかった。そこで、低い負荷しか受けていない2項目(項目3と項目15)を削除して、再度、確認的因子分析を行い、結果を検討したところ、図1の示すモデルの適合度指数はGFI=.87, AGFI=.81, CFI=.92, RMSEA=.080であった。適合指数がほぼ満足な値を示したことから、この因子構造モデルに従って、後の検討を進めていくことにした。さらに、この結果をもとに各下位尺度を設定し信頼性係数(Cronbach’s α)を算出したところ、自律性支援=.62, 有能性支援=.79, 関係性支援=.77の値が得られたため、この尺度構成を利用することにした。それぞれの下位尺度相関は有意にかなり高いことを示し、自律性支援と有能性支援(r=.661, p<.01)、有能性支援と関係性支援(r=.635, p<.01)、自律性支援と関係性支援(r=.561,p<.01)となっている。すなわち、コミュニケーション活動に取り組む生徒は、これらの3つの要因は互いに関連させ合いながら、コミュニケーション活動に関する欲求が満たされていることが理解できる。

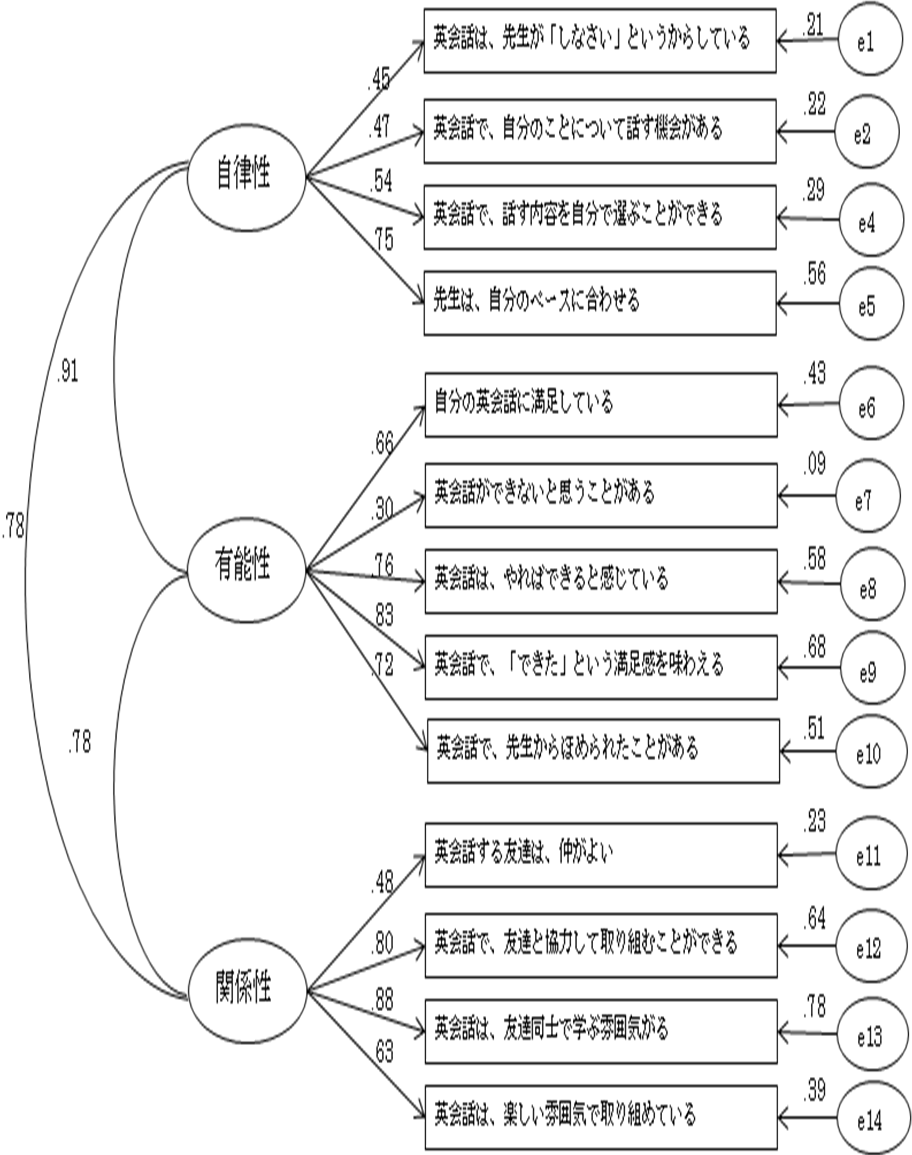

内発的動機づけ、同一視的調整、取り入れ的調整、外的調整、無動機の各5質問項目ごとの平均値は最小で2.09、最大で3.83であり、天井効果・床効果を示す項目は見られなかった。そして、この「コミュニケーションにおける動機づけ」下位尺度が、それぞれの項目に対応する構成概念を適切に反映しているかどうか検討するために、重みなし最小2乗法による共分散構造分析によって、確認的因子分析を行った。最初の分析で十分な適合を示さなかったので、低い負荷しか受けていない7項目を削除し、再度、確認的因子分析を行った。その結果、このモデルの適合度指数は、GFI=.86、AGFI=.80、CFI=.92、RMSEA=.075を示した。この結果をもとに、各下位尺度を設定し信頼性係数(Cronbach’s α)を算出したところ、内発的動機づけ=.87、同一視的調整=.86、取り入れ的調整=.51、外的調整=.55、無動機=.80の値を示した。下位尺度相関に関しては、内発的動機づけと同一視的調整(r=.589, p<.01)、内発的動機づけと取り入れ的調整(r=.229, p<.01)、内発的動機づけと外的調整の相(r=.054)、内発的動機づけと無動機(r=-.516, p<.01)といった下位尺度相関が見られ、隣接する概念間ほど相関が強く、離れるほど相関が弱い、あるいは負の相関を示すようになっている。これは、他の下位尺度相関についても、ほぼ同様の結果が得られており、コミュニケーション活動に対する動機づけにおいても、自己決定理論の有機的統合理論がほぼ当てはまることが確認できたと言える。

GFI=.86 AGFI=.80 CFI=.92 RMSEA=.075

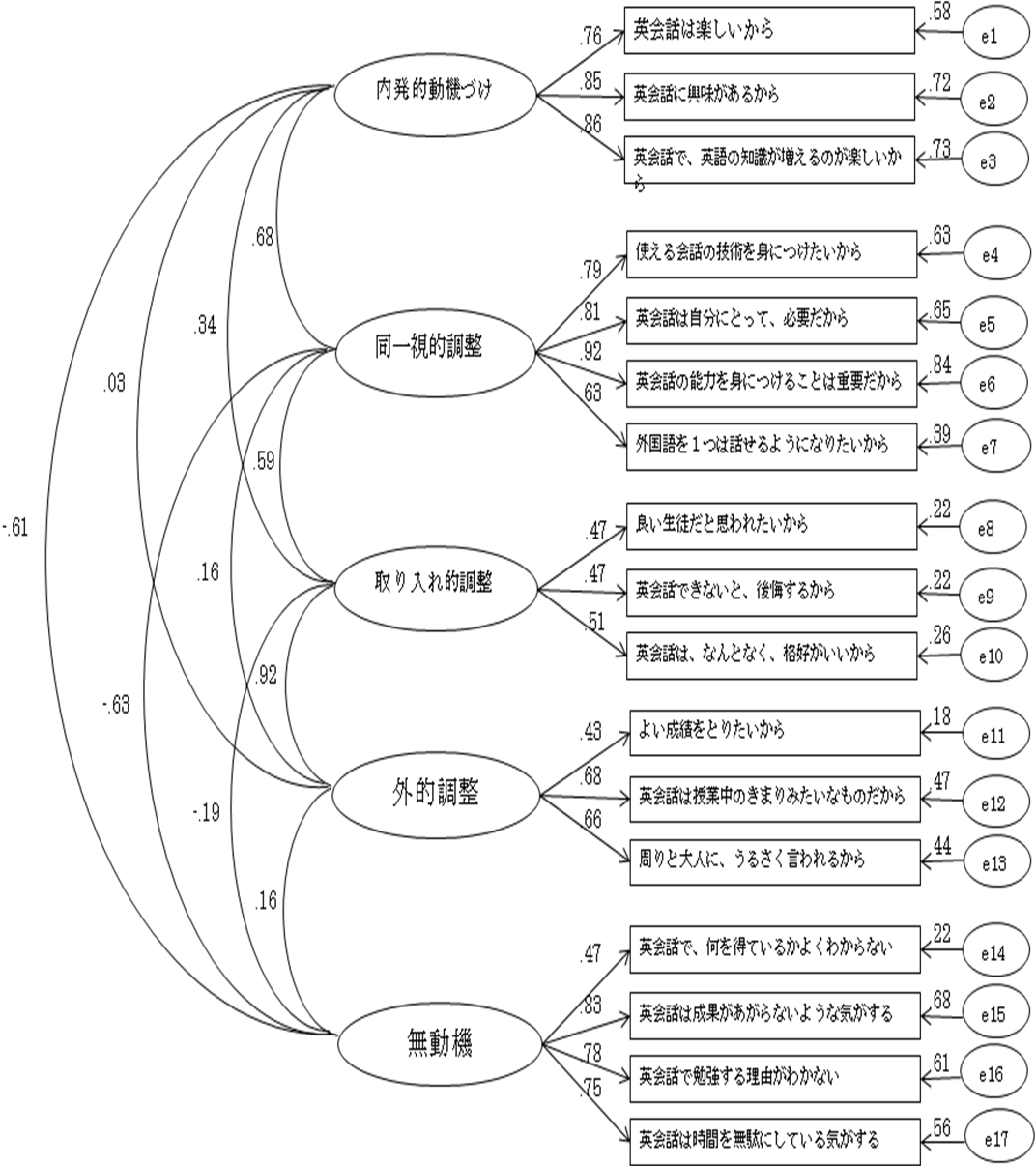

(2)研究1・調査3の調査結果と考察

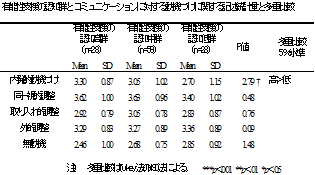

有能性支援の認知群においては、内発的動機づけに対して、群の主効果が有意傾向であった(F(2,112)=2.79, p<.05)。Yukey法の多重比較の結果、有能性欲求の認知高群の得点は、有能性支援欲求の認知低群より有意に高いことを示した。しかし、内発的動機づけを除き、他の動機づけタイプに対して、3群の認知のちがいは有意な差は示さなかった。また、関係性欲求の認知群においては、いずれもどの動機づけタイプに対しても有意なちがいを示さなかった。

したがって、自律性支援の認知の高さと有能性支援の認知の高さが、自律性の高い動機づけに関連があることが確認できた。

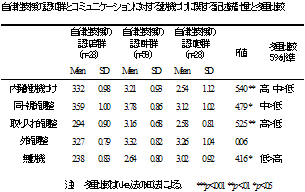

(3)研究2・調査2の調査結果と考察

6ヶ月間の授業介入によって、コミュニケーション活動に対する3つの心理的欲求の充足に関しては自律性と関係性の心理的欲求を満たすことが可能であり、それは内発的動機づけと同一視敵調整といった自律性の高い動機づけの高まりにつながったことが確認できた。