本研究では、小学校高学年の学級において、学級集団づくりのために、子どもどうしの関わりの成立に向けた教師の働きかけについて検討した。特に一人ひとりの子どもに「自分は級友から受容されている」と感じる他者受容感がどのように形成されるのかに着目し、他者受容感を形成する子どもどうしの関わりを明らかにすることを目的とした。

小学校5年生の1学級で週1回程度計34回訪問し、1年間に渡ってビデオを用いた観察を行い、79個のエピソードを記録した。それらのエピソードや教師の談話等を分析して、4つの学級集団づくりの実践の特徴カテゴリーを抽出し、子どもどうしの関わりの成立のプロセスモデルを生成した。その結果、

(1)子どもどうしの関わりを成立させるためには級友の「変化に気づく」、「他人事にしない」、「級友に働きかける」という3つの条件が必要なことが明らかになった。

(2)子どもどうしの関わりを成立させるためには「変化に気づく」ことが出発点であることが明らかになった。

(3)教師が「支え合い」とよぶ、この子どもどうしの関わりによって、子どもたちに他者受容感が形成されること、他者受容感の形成によって子どもの問題行動が減少することが明らかになった。

以上のことから、次の2つのことが示唆された。1つは、子どもどうしの関わりを成立させるには、級友の「変化に気づく」、「他人事にしない」、「級友に働きかける」という3つの条件に応じた教師の働きかけが必要となることである。2つは、子どもの問題行動を抑制するには、教師が問題行動をする子どもに直接的に指導するだけでなく、他の子どもたちの支え合いを通した間接的な指導が効果的となることである。

問題と目的

学級集団づくりの今日的問題

近年、学級集団づくりの困難さや学級崩壊が、教育現場での重大な課題となっている。授業中の立ち歩き、教師への反抗、いじめや暴力行為といった問題行動を起こす子どもの姿が、珍しいものではなくなってきた。河村(2009)は、学級集団づくりが困難になってきたのは、学級に集う子どもたちが必要とする教師の支援の必要レベルが従来とは変化してきており、一斉指導の際に個別の支援を必要とする子どもが増加しているためであると指摘している。

子どもの問題行動への一般的な対応とその課題

学級内で、授業の妨害となるような問題行動が起きた場合、一般的には、教師が問題行動を起こしている子どもに注意をする。しかし、問題行動を起こしている子どもにのみ対応することによって、次の2つの問題が生起することが考えられる。1つめは、周囲の子どもが問題行動に同調する可能性であり、2つめは、問題行動が維持されてしまう可能性である(小林, 2001)。さらに、問題行動をする子への対応として、例えば、問題行動をする子が普段しない掃除をした時はほめられるが、問題行動をしない子が、いつもちゃんと掃除をしていてもほめられないといったことが起きる。このような教師の指導の基準のダブルスタンダード化によって、問題行動をしない子どもの不公平感を引き起こす可能生がある(加藤, 2007)。

では、教師は、学級内での問題行動に、どのように対応したらよいのだろうか。先行研究では、問題行動を起こしていない子どもに注目することの重要性が述べられている(加藤・大久保, 2006; 小林, 2001)。問題行動をしない子どもを「ちゃんと評価」することで、問題行動の支持や容認を防ぎ、荒れは広まらない。しかし、新たな問題が起きてくる可能性がある。それは、問題行動をする子どもが学級への所属感を低下させ、学級から心理的、さらには物理的に離脱してしまうという問題である。加藤(2007)によると、荒れていない学級では、特定の生徒が問題行動を起こした場合、他の生徒から支持が得られずに逆に否定的なレッテルを貼られる可能性が高いという。つまり他の生徒から否定的なレッテルを貼られることで荒れが他の生徒に広がることを止めることができるが、問題行動を起こした子どもが、そのレッテルすなわち、級友からの否定的な評価のため、学級への所属感を低下させてしまうのである。

では、教師はどのような実践を行っていけばよいのだろうか。そこで、本研究では、他者受容感に着目をした。他者受容感とは、「自分は周囲の人から受容されているんだ」という気持ちである(桜井, 1997)。例えば、自分がどんなにドジなことをしても見捨てられることはないんだとか、自分が窮地に追い込まれた時には必ず助けてくれるんだ(桜井, 1997)とか、私を非難したりばかにしたりしないとか、長所や得意なことをわかってくれている(越, 2007)というような気持ちである。

他者受容感を育てる学級集団づくり

他者受容感の形成が、学級集団づくりに重要な影響を与えると考える理由は、大きくは2つに分けられる。1つめは、問題行動をしない子どもにとっての意味である。問題行動をしない子どもに他者受容感が形成されると、学級のみんなから「ちゃんと評価されている」と感じ、問題行動の広がりを抑えることができる。2つめは、問題行動の多い子どもにとっての意味である。問題行動の多い子どもに他者受容感が形成されると、学級のみんなに受け入れられていると感じ、学級への所属感が高まり、問題行動の抑止や学級からの離脱の防止につながると考えられる。では、どのようにして、他者受容感を形成するような学級集団づくりを行っていけばよいのだろうか。それには、子どもどうしの建設的な関わりが鍵になる。しかし、子どもどうしの関わりの具体的な成立プロセスについては、これまでの学級集団づくりの研究において、十分に検討されているとはいえない。そこで、本研究では、子どもどうしの関わりの成立のプロセスモデルを生成し、他者受容感を形成するための子どもどうしの関わりがどのような過程でつくられていくのかを明らかにする

方法

対象としたのは、県内の公立小学校5年生A学級(男子19名、女子14名)。担任の早川(仮名)先生は、教職年数20年の男性である。県内の国語教育研究会の役員をしており、実践発表も多い。他校の校内研修の講師として招聘されるなど、その実績は高く評価されている。筆者が、2006年度(5年生)と2007年度(クラス編成後の6年生)に参観した国語の研究発表の授業では、いずれも多くの子どもたちが自分の意見を自由に出し合い、意欲的に学び合おうとする姿が観察された。そのため、このような学級集団をつくりあげる早川先生の実践を分析の対象とすることは、本研究の目的に適していると考えられた。

2008年4月~2009年3月の期間に、毎週1回早川先生の学級を訪問し、1~3時間の授業観察を行った。1年間で34回訪問し、79個のエピソード記録を収集した。(表1参照)

観察の対象とする授業は、特に教科の限定をしなかったが、時間割の都合上教室内で行われる授業を対象とした。記録は、ビデオカメラ1台、ICレコーダー、フィールドノーツによって採取した。ビデオカメラは、教室の斜め前方から子どもたちを中心とした教室全体の様子を中心に撮影し、状況に応じて教師や特定の子どもを撮影した。フィールドノーツや音声、ビデオ記録をもとに、エピソード記述を作成し、分析の対象とした。観察以外には、早川先生の談話、メールの記録、質問紙、学級通信や子どもの日記といった文書資料の収集を行い、分析の対象とした。

筆者は、原則として授業に参与しない観察者であるが、教師や子どもの求めに応じて、プリント学習の際などに助言を行うことが数回あった。休み時間には、子どもたちと簡単な会話を交わすこともあった。学級の子どもには、大学から研究にきた「先生」と紹介された。

【分析】

分析の手順

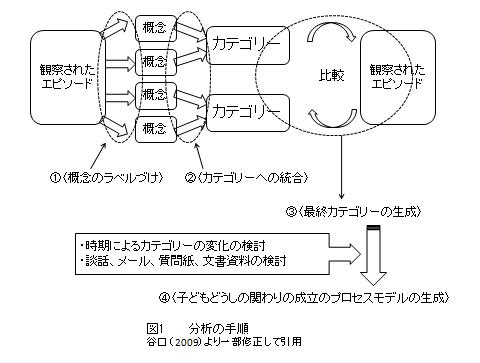

分析は、谷口(2009)を参考に行われた(図1参照)。第1段階:エピソードの内容を端的に表す言葉(例、〈助ける〉)によるラベルづけ作業である概念化を行った。第2段階:類似した概念を統合し(例、〈助ける〉、〈応える〉)、概念の意味を考え、早川先生の働きかけや子どもの様子の特徴を表すカテゴリーの生成(例、‘級友への働きかけ’)を行った。第3段階:データと概念を照らし合わせ、カテゴリーを構成する概念の意味を解釈し、カテゴリーをさらに統合して、結果として4つの実践の特徴カテゴリーを生成した。第4段階:カテゴリー間の関係を明らかにするために、時期による変化や教師の談話、文書資料などを検討し、モデル図の作成を行った。

結果と考察

分析の結果、学級集団づくりの実践の特徴カテゴリーとして「変化に気づく」、「他人事にしない」、「級友に働きかける」、「他者受容感」が抽出された。

「変化に気づく」

「変化に気づく」とは、「(教室)環境」や級友の様子に関心をもち、その変化に気づくことである。

クラス替えを行って間もない1学期当初、子どもどうしの関係は希薄であり、困っている級友がいても、それに気づくことは少なかった。そのような子どもたちに対し、早川先生は、「(教室)環境の変化に気づかせる」ことを足がかりに、「人の変化に気づかせる」ような働きかけを行った。具体的には、教室に置いてあった鉢植えの位置の変化や、授業中に発言ができなかった子ができるようになった変化や、級友の様子が普段とは違いおかしいといった変化に気づかせることであった。(エピソード1参照)

| 【エピソード1】(6/18 2限目 国語) 授業中に、山本君(1)がしきりに発言をしたがり、他の子どもの発言の機会を奪っていた。山本君は、早川先生や級友から、そのことを指摘され、机にうつ伏せになって泣いたり、不満をつぶやいたりしていた。授業後、授業の振り返りを行う中で、早川先生は、子どもたちに、山本君がみんなのことを考えず自分の言いたいことを優先したことについて問いかけた。 早川先生「山本君は、いつもはがまんできるのに、どうして今日はがまんできなかったのだと思う?」 十数人挙手したが、早川先生は「それだけか。」と言葉を強めて言った。 早川先生「そこが問題なんやで。普段から、教室を整頓しましょうと言ってるやろ。だけど、それは練習の手段やで。山本君が朝からおかしかったことに気がついとったか。そこで問題作って、声かけとったか。そこなんやて。そこに気がつかなあかん。」 …略… 早川先生「今日できないのは、何か理由があるので、自分たちが考えてやらなくてはいけない。」という問いかけに、子どもたちは、いくつかの理由を考えて、言った。 注1:子どもの名前は全て仮名 |

「他人事にしない」

「他人事にしない」とは、級友の問題を自分の問題として考え、級友に働きかけることである。 子どもたちは、1学期当初、級友の問題行動と自分とは関係がないと考えていた。そのような子どもたちに対して、早川先生は、問題行動をしてしまう級友を心配したり、級友の良い行動については、それをほめたりすることを子どもたちに要請していた。(エピソード2参照)

| 【エピソード2】(5/21 2限目 理科) 子どもたちは教卓の周りで実験についての説明を聞いていた。早川先生の話の途中で、大野君が塩田君を押しのけ、教卓の上に乗るようにして、みんなの輪の中に頭を突っ込んだ。早川先生が、大野君の行為について大野君や他の子どもたちと話をした後で、小森君が、大野君の行動と自分は関係ないというような反応を示した。すると、早川先生は、小森君を非常に強く叱り、自分の席に戻した。早川先生は小森君に対し、「そういう人間が大野君のような人間を作っていくんや。去年の。」と強い口調で言った。そして、「その子のことを、本気で心配できない人間てのは、…そういうのが、やかましい子をつくるんだよ。山本だってそうだよ。この人が悪いって言うけど、先生は、そうは思わんよ。この人がやかましくしとったときに、それはあかんでって教えてあげられなかったり、それを認めてしまったり、ほったらかしたりする人間がいけないんだって。だから、山本がやかましい、山本が悪いって言っとる間は、学級のまとまりはできやんわの。」と、子どもたちを見回しながら、最後は笑顔で語りかけた。 |

「級友に働きかける」

「級友に働きかける」とは、級友の問題を援助したり、級友の行動に対して自分の気持ちや考えを伝えたりすることである。

1学期当初、子どもたちは、級友の問題行動に対して注意をしたり、級友を手助けしたりといった姿は、あまり観察されなかった。そのような子どもたちが級友に働きかけるようになるために、早川先生が問題行動を起こしている子どもに直接働きかけるのではなく、対象となる子どもの周囲にいる子どもたちに働きかけることを通した、間接的な働きかけを行った。(エピソード3参照)

| 【エピソード3】(4/16 2限目 社会) お互いの顔が見やすいように机の向きをカタカナのコの字型に移動し、学級全員で学習ゲームを行った。ゲームの後で机を前向きに戻す際、大野君がわざとゆっくり机を動かしているようであった。そのため、大野君の前の席の小森君が机を戻しにくそうにしていた。教師は近くの市村さんや高井君に「大野君を助けてあげてくれる?」と依頼した。市村さんと高井君は大野君の机に手を添えて、元の位置に戻してやった。早川先生は、「みんな大野君を支えてくれることができるようになってきたね。りっぱりっぱ。」と言った。 |

「他者受容感」

早川先生の働きかけにより、子どもたちは、級友の変化に気づき、級友の問題を他人事にせず、級友に働きかけるようになっていった。その子どもたちの相互作用の結果、子どもたちに他者受容感が形成されたと考えられる。次の【注意してくれてうれしい】という日記からも、子どもたちに他者受容感が形成されたことが分かる。子どもたちは、級友からの注意は、級友が自分のことを心配して助けてくれるためにしてくれるものだと考えるようになった。

| 【注意してくれてうれしい】 「今日、授業中、ちょっとよそ見をしてしまった時、田口さんが『話聴かなあかんよ。』と声をかけてくれて、うれしかったです。」 |

モデルの生成

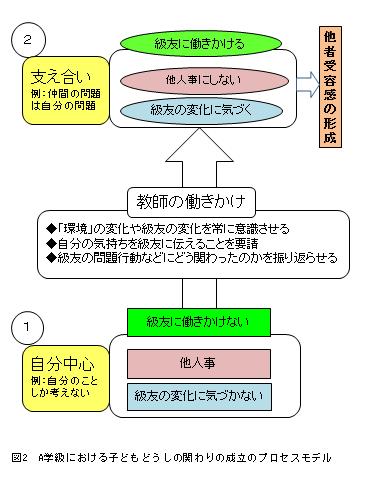

早川先生の実践の特徴カテゴリーを分析した結果、図2のような子どもどうしの関わりの成立のプロセスモデルを生成した。本モデルの①では、学年当初の子どもたちの状態を示している。その子どもたちが、教師の働きかけを通して②の状態に成長していく過程を、下から上への矢印で示した。早川先生が「支え合い」とよぶ子どもどうしの働きかけには、「変化に気づく」、「他人事にしない」、「級友に働きかける」の3つの条件が含まれている。この「支え合い」によって、子どもたちに他者受容感が形成されたと考えられる。

総合考察

モデルからみえてくるもの

本モデルから特に注目できる点は3つある。1点めは、子どもどうしの関わりが成立するには、「変化に気づく」、「他人事にしない」、「級友に働きかける」という3つのプロセスが必要だということである。2点めは、「変化に気づく」ことが子どもどうしの関わりの出発点だということである。3点めは、「支え合い」が他者受容感を育てるという結果である。

実践への示唆

①直接的な指導から間接的な指導へ

子どもどうしの関わりを成立させるには、直接的な指導より、子どもどうしの支え合いを通した間接的な指導が効果的であり、問題行動の抑止にもつながることが示唆された。

②子どもをつなぐものは「支え合い」

子どもどうしをつなぐことの重要性は、様々な先行実践などでいわれているが、子どもどうしをつなぐとは、「支え合い」の関係をつくることであることが示唆された。

③支えることで成長する

実践では、支える側が与え、支えられる側はいつも与えられるという関係に陥りがちだが、支える側も支えることで成長することが示唆された。

④どの子も「宝物」をもっている

教師が子どもたちに「支え合い」を語るには、どんな子どもにも素晴らしいものが存在しているという「観」を、教師がどれだけもてるかにかかっている。