*本調査*

結果

結果

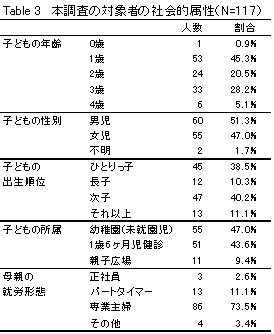

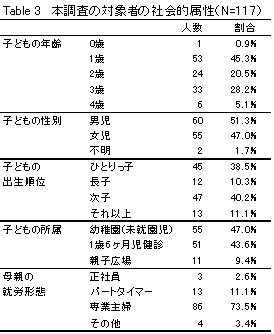

1.調査対象者の属性

調査対象者 (幼稚園未就園児クラスの母親・1歳6ヶ月児健診に来ている母親・親子広場に来ている母親) の子どもについて,年齢や性別等,どのような内訳であったかをTable 3に示した。

有効回答者数は,117名であった。対象者の子どもの年齢は,0〜4歳であり,1歳半〜3歳が中心であった。子どもの性別は,男児60名,女児55名であった (不明2名) 。対象者の所属としては,未就園児クラスの母親が55名,1歳半健診が51名,親子広場が11名であった。また,母親の就労形態としては,専業主婦86名,パートタイマー13名,その他4名,正社員3名であった。なお,子どもの年齢として4歳児も含んでいるが,幼稚園就園前の未就園児クラスに来ていた幼児であったため,分析対象とした。また,0歳児も1名いるが,親子広場に来ていた母親であったため,分析対象とした。

2.遊び観尺度の信頼性の検討

予備調査の結果より,下位尺度ごとのα係数を算出した。

因子ごとのα係数は,第1因子α=.71,第2因子α=.76,第3因子α=.74,第4因子α=.77であり,尺度の内的整合性はほぼ満たされていた。

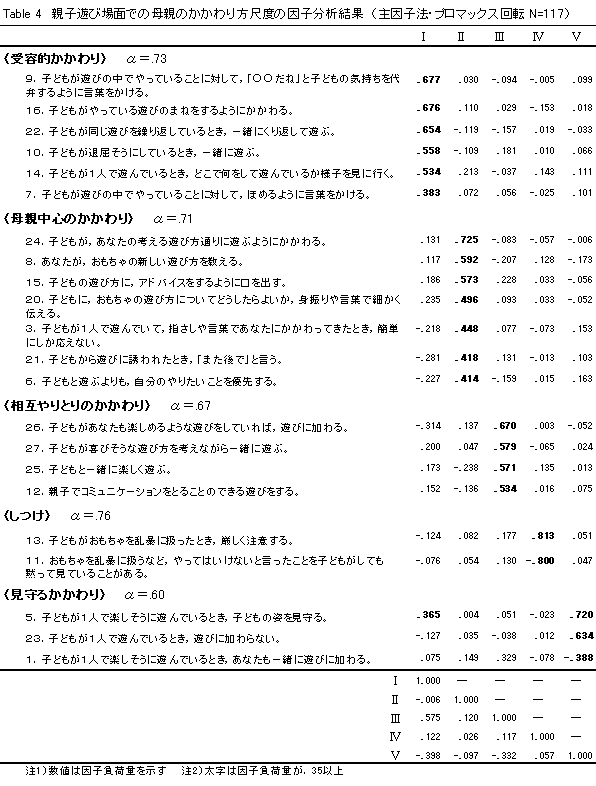

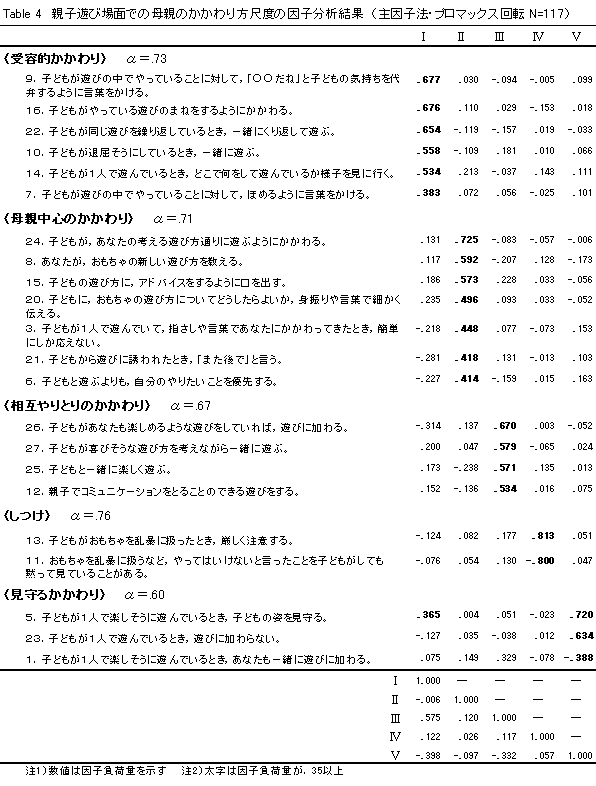

3.遊び場面での母親の子どもへのかかわり方尺度の因子分析

遊び場面での母親の子どもへのかかわり方の構成要素を検討するために,遊び場面での母親のかかわり方について尋ねた項目27項目において,主因子法による因子分析を行った。回転は,それぞれの要素に相関が想定されたため,プロマックス回転法を用いた。また,固有値の変化と解釈可能性を考慮して,5因子解が妥当であると判断した。その結果,十分な因子負荷量を示さなかった5項目を分析から除外し,残りの22項目に対して再度,主因子法・プロマックス回転による因子分析を行った。その結果をTable 4に示した。

第1因子は,子どもの行動を受け止めて,言葉かけをしたり,かかわったりしているため,〈受容的かかわり〉,第2因子は,母親が主導になっているだけでなく,母親自身の気持ちが優先され,母親が中心となって子どもにかかわったものであるため,〈母親中心のかかわり〉,第3因子は,子どもと一緒に遊ぶことや,相互にかかわる楽しさを求めたものであるため,〈相互やりとりのかかわり〉,第4因子は,遊びの中で,社会的なルールを身につけようとしてかかわったものであるため,〈しつけ〉,第5因子は,子どもの姿を見守るようにかかわったものであるため,〈見守るかかわり〉と命名した。

下位因子ごとのα係数は,第1因子α=.73,第2因子α=.71,第3因子α=.67,第4因子α=.76,第5因子α=.60であり,尺度の内的整合性はほぼ満たされていた。

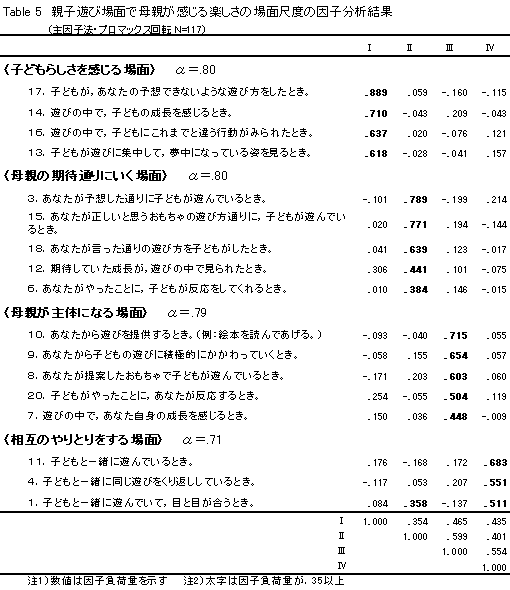

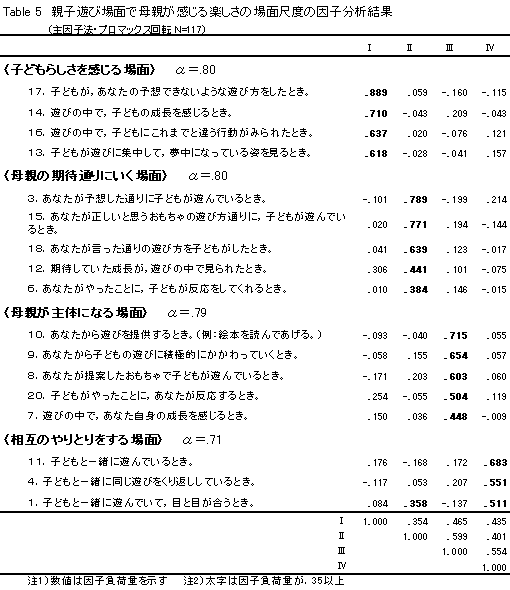

4.遊び場面での母親が楽しさを感じる場面尺度の因子分析

遊び場面での母親が楽しさを感じる場面の構成要素を検討するために,遊び場面での母親が楽しさを感じる場面について尋ねた項目21項目において,主因子法による因子分析を行った。回転は,それぞれの要素に相関が想定されたため,プロマックス回転法を用いた。また,固有値の変化と解釈可能性を考慮して,4因子解が妥当であると判断した。その結果,十分な因子負荷量を示さなかった4項目を分析から除外し,残りの17項目に対して再度,主因子法・プロマックス回転による因子分析を行った。その結果をTable 5に示した。

第1因子は,子どもらしい一面を見たときの場面が中心となっているため,〈子どもらしさを感じる場面〉,第2因子は,母親が期待していた通りにいく場面であるため,〈母親の期待通りにいく場面〉,第3因子は,母親からかかわった場面が多いため,〈母親が主体になる場面〉,第4因子は,子どもと一緒に遊び,やりとりをしている場面であるため,〈相互のやりとりをする場面〉,と命名した。

下位因子ごとのα係数は,第1因子α=.80,第2因子α=.80,第3因子α=.79,第4因子α=.71であり,尺度の内的整合性はほぼ満たされていた。

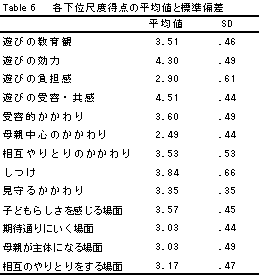

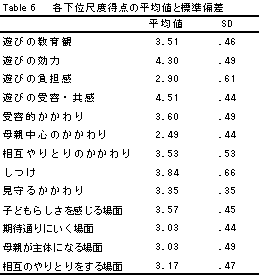

5.それぞれの下位尺度得点の平均値と標準偏差

因子分析の結果から,〈遊びの教育観〉,〈遊びの効力〉,〈遊びの負担感〉,〈遊びの受容・共感〉,〈受容的かかわり〉,〈母親中心のかかわり〉,〈相互やりとりのかかわり〉,〈しつけ〉,〈見守るかかわり〉,〈子どもらしさを感じる場面〉,〈母親の期待通りにいく場面〉,〈母親が主体になる場面〉,〈相互のやりとりをする場面〉の各項目の合計得点の平均値を算出し,各因子の下位尺度得点とした。各下位尺度得点の平均と標準偏差をTable 6に示した。

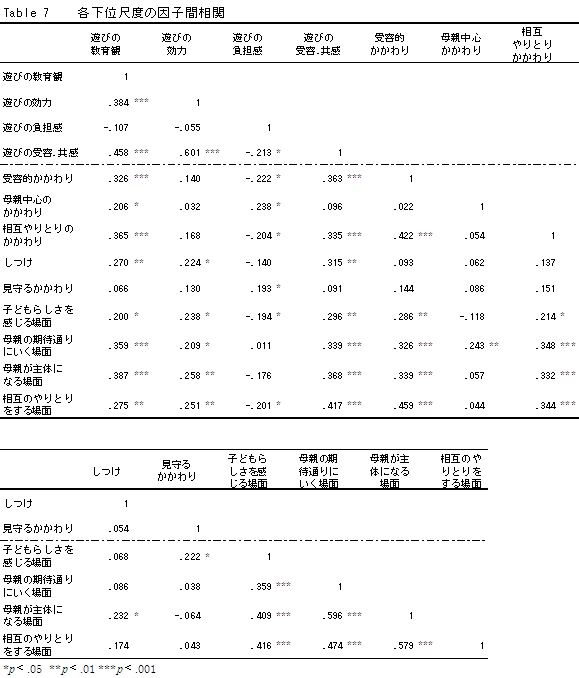

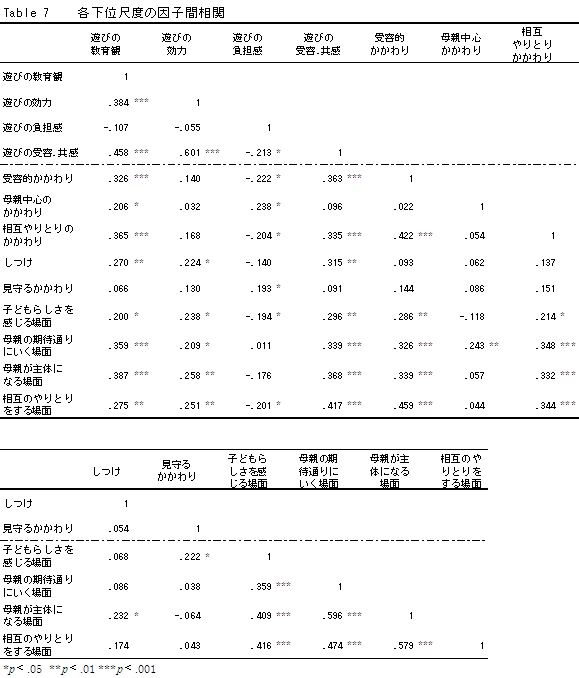

6.各下位尺度の因子間相関

各下位尺度の因子間相関をTable 7に示した。全体的に下位因子間の相関は高かった。

7.「遊び観」と「遊び場面でのかかわり方」が「母親の楽しさ」に与える影響の検討

母親の持つ「遊び観」と,遊び場面における「母親のかかわり方」が,「母親が楽しさを感じる場面」に与える影響について検討するために,「遊び観」4因子を独立変数,遊び場面での「母親のかかわり方」5因子を媒介変数,「母親が楽しさを感じる場面」4因子を従属変数として,共分散構造分析を行った。

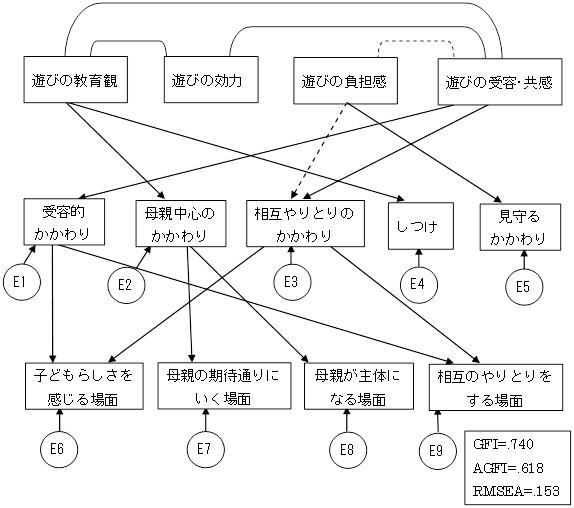

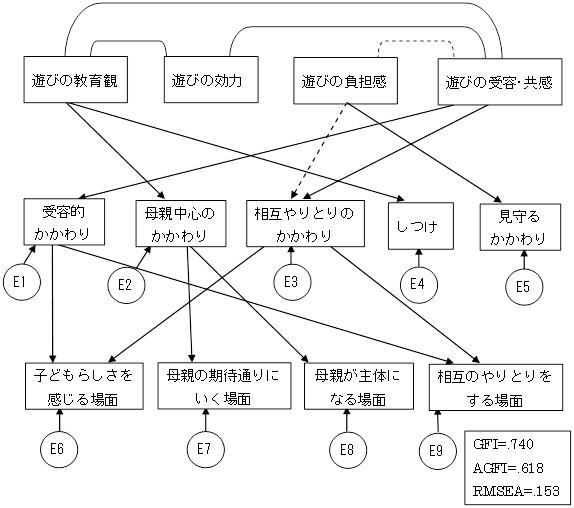

なお,因子分析の結果,仮説的因果モデルの「遊び場面での母親のかかわり方」における因子が異なったが,項目内容の近いものを用いて因果モデルに従ってパスを引き,構造方程式モデルを作成した (Figure 2) 。

「母親のかかわり方」では,〈受容的かかわり〉は,仮説における〈受容・応答的かかわり〉,〈母親中心のかかわり〉,〈しつけ〉は,〈母親主導のかかわり〉,〈相互やりとりのかかわり〉は,〈積極的かかわり〉,〈見守るかかわり〉は,〈消極的かかわり〉とした。

Figure 2 仮説的因果モデルに従ったパス図

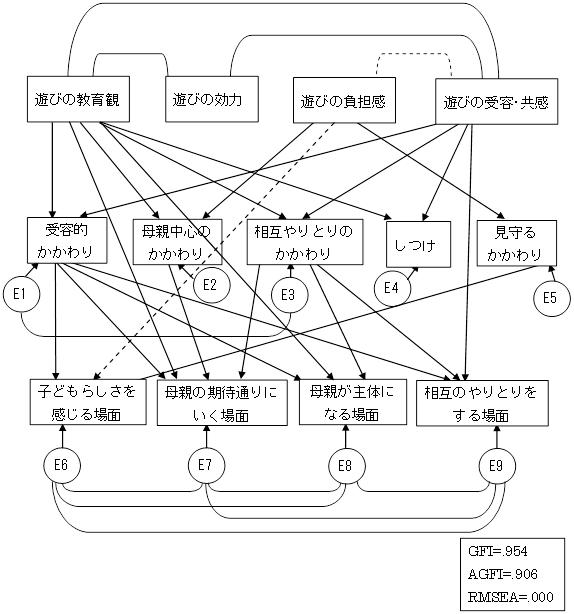

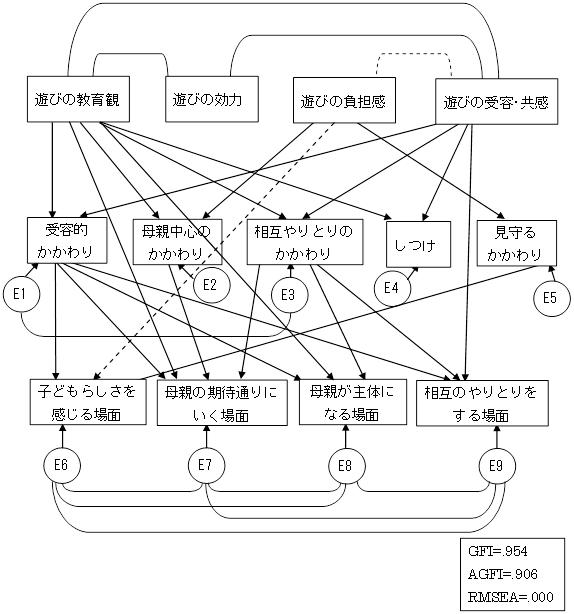

Figure 2の仮説的因果モデルのパス図に従い計算を行ったが,モデルの適合度に問題があったため,修正指標に従ってモデルの修正を行った。修正後のモデルをFigure 3に示した。

Figure 3 修正指数に従い,パスの追加・削除後のパス図

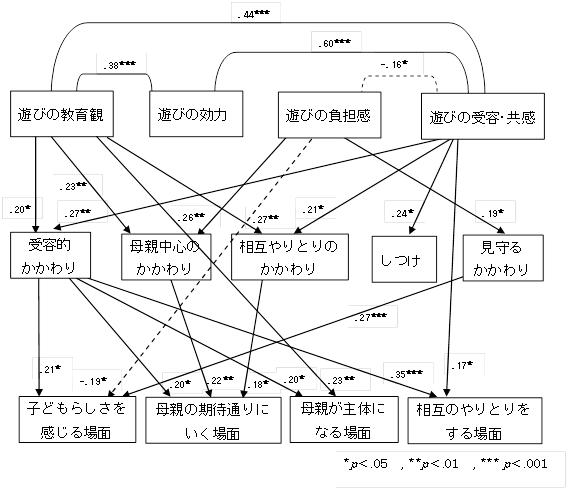

Figure 3のモデルに従い計算を行った結果,十分なモデルの適合度が得られた。そのため,Figure 3のモデルを採用した。モデルの適合度の関係から,有意確率の見られないパスも出ていたため,誤差を除き,有意確率の見られたパスのみを表示したものをFigure 4に示した。

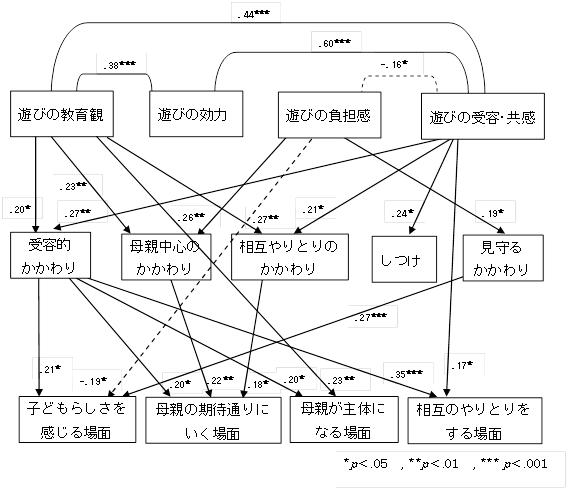

Figure 4 有意確率のあるものを取り上げたパス図

(1)「遊び観」が「遊び場面での母親のかかわり方」に与える影響について

遊び観の下位因子である〈遊びの教育観〉からは,〈母親中心のかかわり〉〈相互やりとりのかかわり〉へ1%水準で有意な正のパスが,また〈受容的かかわり〉へは5%水準で有意な正のパスがみられた。〈遊びの効力〉からは有意なパスがみられなかった。〈遊びの負担感〉からは,〈母親中心のかかわり〉へ1%水準で有意な正のパスが,〈見守るかかわり〉へ5%水準で有意な正のパスがみられた。〈遊びの受容・共感〉からは,〈受容的かかわり〉へ1%水準で有意な正のパスが,〈相互やりとりのかかわり〉〈しつけ〉へ5%水準で有意な正のパスがみられた。

(2)「遊び観」と「遊び場面でのかかわり方」が「母親の楽しさ」に与える影響について

〈子どもらしさを感じる場面〉へは,〈見守るかかわり〉から0.1%水準で有意な正のパスが,〈受容的かかわり〉から5%水準で有意な正のパスがみられた。また,〈遊びの負担感〉からは,5%水準で有意な負のパスがみられた。

〈母親の期待通りにいく場面〉へは,〈母親中心のかかわり〉から1%水準で有意な正のパスが,〈受容的かかわり〉〈相互やりとりのかかわり〉からは,5%水準で有意な正のパスがみられた。

〈母親が主体になる場面〉へは,〈遊びの教育観〉から1%水準で有意な正のパスが,〈受容的かかわり〉から5%水準で有意な正のパスがみられた。

〈相互やりとりの場面〉へは,〈受容的かかわり〉から0.1%水準で有意な正のパスが,〈遊びの受容・共感〉から5%水準で有意な正のパスがみられた。

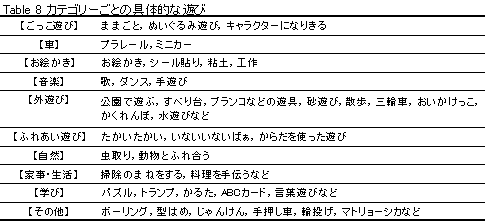

8.日常している具体的な遊びの自由記述について

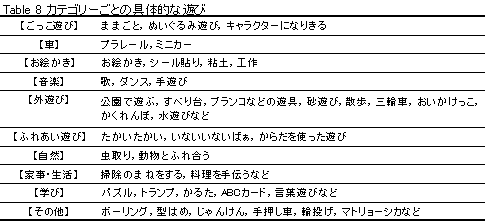

自由記述によって得られた遊びについて,【積み木】,【ごっこ遊び】,【車】,【絵本】,【お絵かき】,【音楽】,【外遊び】,【ふれあい遊び】,【ボール遊び】,【自然】,【家事・生活】,【学び】,【その他】の13のカテゴリーに分けた。また,具体的な遊びについて得られた記述を示した (Table 8) 。

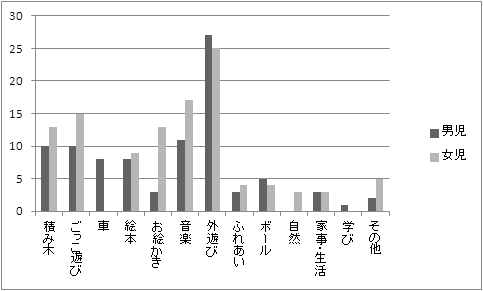

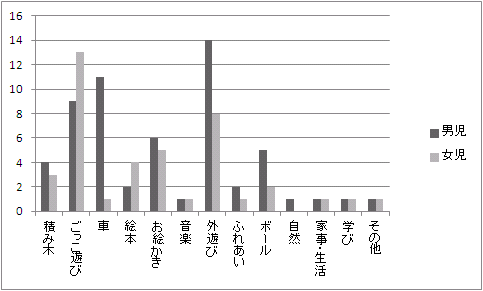

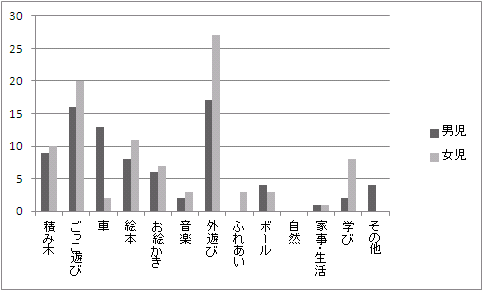

9.「母親が普段子どもとよくする遊び」について

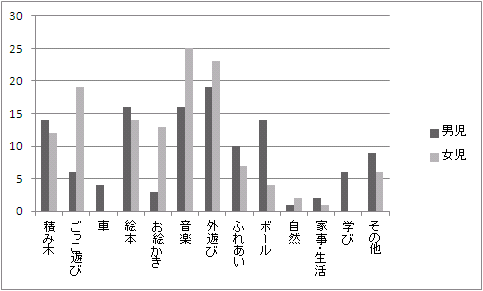

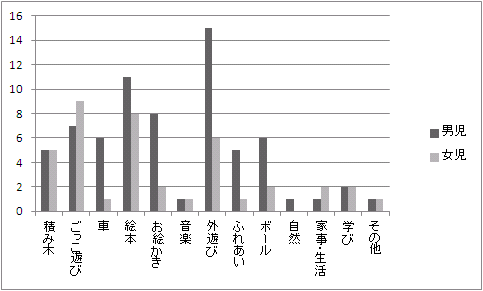

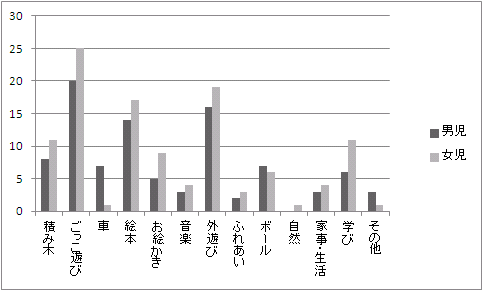

自由記述で得られた「母親が普段子どもとよくする遊び」について,Table 8の遊びのカテゴリーをもとに,年齢ごとに男女に分けたものをFigure 5〜7に示した。また,自由記述では,思いつくものを数を限らずに答えてもらったため,延べ数を示した。人数は,1歳60名,2歳29名,3歳45名,4歳7名であった。なお,4歳児の人数が少なかったため,3歳に含めてグラフに示した。また,本調査において,項目の欠損値があり,除いていたものも,この項目においてはデータに含めた。

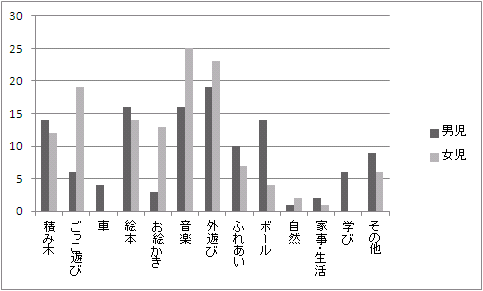

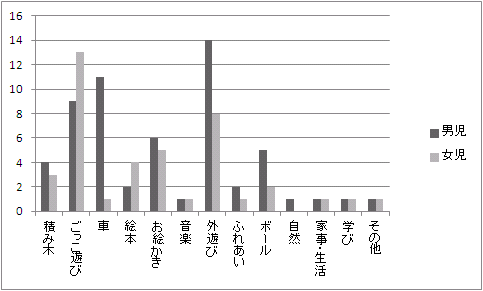

Figure 5「普段子どもとよくする遊び」1歳児の男女別の延べ数(男児31名,女児27名)

1歳児においては,男女ともに,「音楽」,「外遊び」,「積み木」が多かった。男児においては,「車」,「ボール遊び」,「学び (パズル)」が女児に比べて多かった。女児においては,「ごっこ遊び」,「お絵かき」が男児に比べて特に多かった。

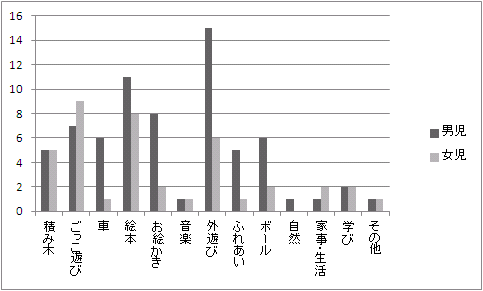

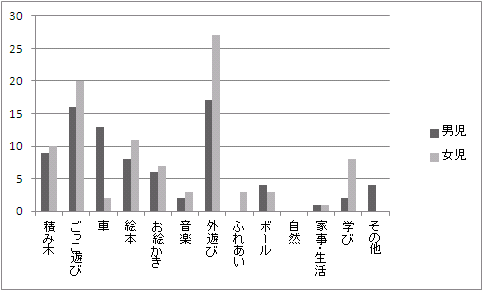

Figure 6「普段子どもとよくする遊び」2歳児の男女別の延べ数(男児18名,女児11名)

2歳児においては,男女ともに,「ごっこ遊び」,「絵本」が多かった。男児においては,「車」,「お絵かき」,「外遊び」,「ふれあい」,「ボール」が女児に比べて多かった。女児においては,「ごっこ遊び」,「家事・生活」が男児に比べて多かった。

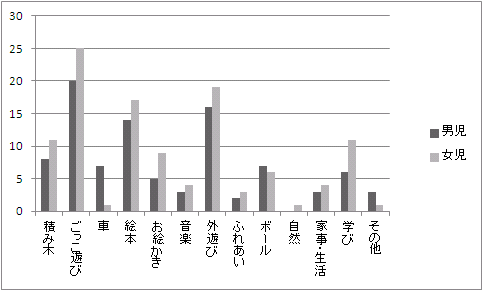

Figure 7「普段子どもとよくする遊び」3,4歳児の男女別の延べ数(男児24名,女児27名)

3,4歳児においては,男女ともに,「ごっこ遊び」,「外遊び」,「絵本」が多かった。男児においては,「車」が女児に比べて多かった。女児においては,「ごっこ遊び」,「お絵かき」,「学び(トランプ,パズル)」が男児に比べて特に多かった。

10.「子どもが好きな遊び」について

自由記述欄で得られた「子どもが好きな遊び」について,Table 8の遊びのカテゴリーをもとに,年齢ごとに男女に分けたものをFigure 8〜10に示した。

Figure 8「子どもが好きな遊び」1歳児の男女別の延べ数(男児31名,女児27名)

1歳児においては,男女ともに「外遊び」が最も多かった。男児においては,「車」,「外遊び」が女児に比べて多かった。女児においては,「お絵かき」,「音楽」,「ごっこ遊び」が男児に比べて多かった。

Figure 9「子どもが好きな遊び」2歳児の男女別の延べ数(男児18名,女児11名)

2歳児においては,男女ともに「ごっこ遊び」が多かった。男児においては,「車」,「外遊び」,「ボール」が女児に比べて特に多かった。女児においては,「ごっこ遊び」,「絵本」が男児に比べて多かった。

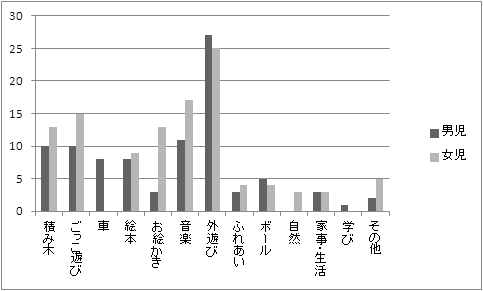

Figure 10「子どもが好きな遊び」3,4歳児の男女別の延べ数(男児24名,女児27名)

3,4歳児においては,男女ともに「ごっこ遊び」,「外遊び」が多かった。男児においては,「車」が女児に比べて多かった。女児においては,「ごっこ遊び」,「絵本」,「外遊び」が男児に比べて多かった。

*BACK*

*NEXT*

結果

結果