大学生を対象に質問紙を実施した。分析対象として、143名のうち欠損値が1つでもあるデータを除いた合計138名 (男性:40名、女性:98名)分のデータを分析対象とした (平均年齢19.53歳) 。

2. 尺度構成と尺度の検討

1)自尊感情尺度の尺度構成

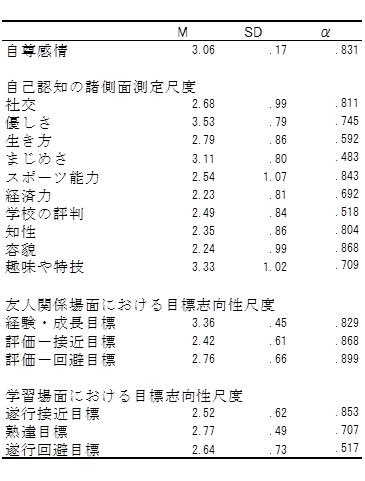

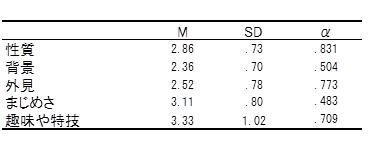

先行研究をもとに逆転項目の得点を修正し、項目得点の和を項目数で除した得点を尺度得点とした。Table1にその基本統計量を示した。

2) 自己認知の諸側面測定尺度の尺度構成

先行研究をもとに項目を下位尺度に分類し、項目得点の和を項目数で除すことによって下位尺度得点を算出した。Table1にその基本統計量を示した。

3)友人関係場面における目標志向性尺度の検討と尺度構成

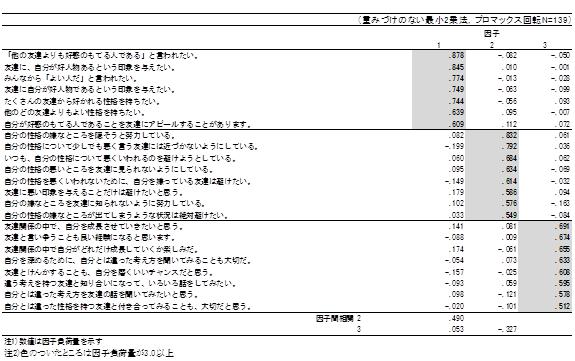

友人関係場面における目標志向性尺度を使用するにあたって、「経験・成長目標」の項目を「評価―接近目標」「評価―回避目標」の項目数とそろえるため、黒田・桜井 (2001) の目標志向性尺度項目の因子分析結果から因子負荷量の低い2項目を除き使用した。そのため項目を除いても同様の因子構造が見られるのかを検討するため、2次因子分析を行った。重みづけのない最小2乗法を用いて、解釈可能性により3因子を抽出した。因子分析の詳細をTable2に示す。 この2次因子分析によって見出された3因子は先行研究での結果と対応するものであったため、先行研究と同様に項目を下位尺度へ分類し、項目得点の和を項目数で除すことによって下位尺度得点を算出した。Table1にその基本統計量を示した。

4)学習場面における目標志向性尺度の尺度構成

先行研究をもとに項目を下位尺度へ分類し、項目得点の和を項目数で除すことによって下位尺度得点を算出した。Table1にその基本統計量を示した。

Table 1 各尺度の記述統計量

各尺度の信頼性を確認するため、各下位尺度のCronbachのα係数を算出したところTable1より「生き方」「まじめさ」「学校の評判」「遂行回避目標」において低い数値が見られたがこの尺度で以下の検討を進めていくこととした。その他の下位尺度は満足すべき値となった。

Table 2 友人場面における目標志向性尺度の因子分析による因子パターン行列

その結果、3つの因子を抽出した。各因子を以下のように解釈した。第1因子は「友達に自分が好人物であるという印象を与えたい」などといった内容の項目に高い負荷を示していた。これらは黒田ら (2001) の評価−接近目標と同じ項目であっため、「評価−接近目標」として取り扱うこととした。第2因子は「自分の嫌なところを隠そうと努力している」などといった内容の項目に高い負荷を示していた。これらは黒田ら (2001) の評価−回避目標と同じ項目であったため、「評価−回避目標」として取り扱うこととした。第3因子は「友達関係の中で、自分を成長させていきたいと思う」などといった内容の項目に高い負荷を示していた。これらは黒田ら (2001) の経験・成長目標と同じ項目であったため、「経験・成長目標」として取り扱うこととした。

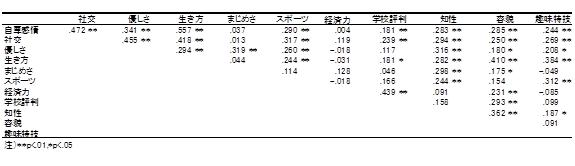

3. 自尊感情と自己認知の諸側面の関連

自尊感情と自己認知の諸職面との関連を検討するために相関係数を算出した。結果をTable3に示す。 その結果自尊感情は「社交」「生き方」との間に比較的強い正の相関が見られた。また「優しさ」「スポーツ」「知性」「容貌」「特技や趣味」との間に弱い正の相関が見られた。

Table 3 自尊感情と自己認知の諸側面の尺度間相関

4. 自己認知の諸側面の検討

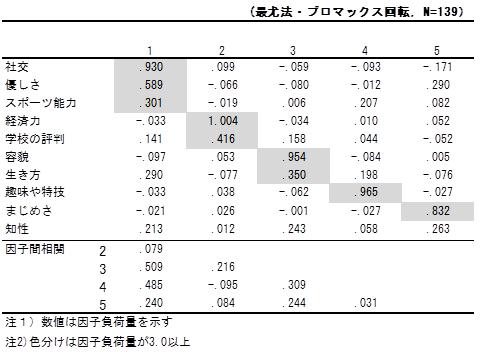

1)自己認知の諸側面と自己評価の関連している側面が多く、明確な傾向が見えにくくなっていた。そこで自己認知の諸側面を縮約して整理するため自己認知の諸側面の尺度得点に対して2次因子分析を行った。最尤法を用いて、解釈可能性により5因子を抽出した。結果をTable4に示す。 その結果、5つの因子を抽出した。各因子を以下のように解釈した。第1因子は「社交能力に自信がある」や「体力・運動能力に自信がある」、「おおらかな人柄である」といった内容の項目に高い負荷を示していた。これらは内面的な特徴を表す項目と考えられるものであったため、第1因子を「性質」因子と命名した。第2因子は、「出身校が有名である」であったり、「家庭が裕福である」といった項目から主になっている。そこで「背景」因子と命名した。第3因子は、「個性的な生き方をしている」といった観察可能な行動や「目鼻立ちが整っている」といった内容の項目に高い負荷を示していた。これらは外から見てわかる特徴を表す項目と考えられるものであったため、第3因子を「外見」因子と命名した。第4因子は自己認知の諸側面尺度と同様の「趣味や特技」の1つに負荷の高い項目になっていた。先行研究と同じ項目であったため「趣味や特技」として取り扱うこととした。第5因子は自己認知の諸側面尺度と同様の「まじめさ」の1つに負荷の高い項目になっていた。先行研究と同じ項目であったため、「まじめさ」として取り扱うこととした。 この2次因子分析によって自己認知の諸側面を5つに分けたことから、これを以下「自己認知の5側面」と呼ぶこととする。

Table 4 自己認知の諸側面の因子分析による因子パターン行列

2) 2次因子分析によって見出された5因子は、先行研究をもとに項目を下位尺度へ分類し、項目得点の和を項目数で除すことによって下位尺度得点を算出した。Table5にその基本統計量を示した。 各尺度の信頼性を確認するため、各下位尺度のCronbachのα係数を算出したところTable5より「背景」「まじめさ」において低い数値が見られたがこの尺度で以下の検討を進めていくこととした。その他の下位尺度は満足すべき値となった。

Table 5 自己認知の諸側面を5側面にした尺度の記述統計量

5. 自尊感情と自己認知の5側面との関連

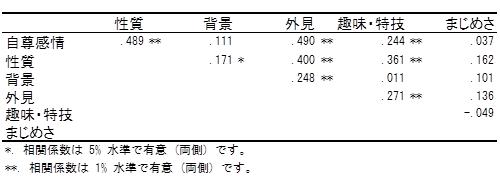

1)自尊感情と自己認知5側面の関連を見るために相関係数を算出した。結果をTable6に示す。

Table 6 自尊感情と自己認知の5側面の因子相関

Table6より自尊感情は「外見」「性質」との間に比較的強い正の相関が見られた。「趣味や特技」との間に弱い正の相関が見られた。また、「性質」と「外見」、「性質」と「趣味・特技」、「背景」と「外見」、「外見」と「趣味・特技」との間に強い正の相関が見られた。また、「性質」と「背景」との間に弱い正の相関が見られた。このことより「外見」は多くの関連が見られることが示された。

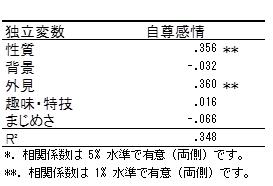

2)自己認知の5側面が自尊感情と関連があるのかを検討するために、自尊感情を従属変数とし、自己認知の5側面を独立変数とし重回帰分析を行った。結果をTable7に示す。 その結果、自尊感情には性質と外見の側面において1%水準で有意な弱い関連が見られた。

Table 7 自尊感情と自己認知の5側面の重回帰分析

6.自尊感情と目標志向性の関連

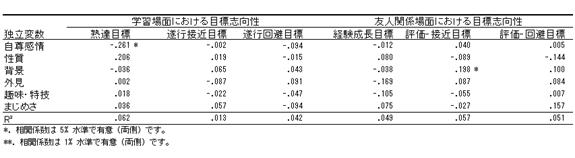

自尊感情と自己認知の5側面において友人関係場面と学習場面の目標志向性が自己認知の「外見」側面に最も関連が見られるのか検討するために重回帰分析を行った。学習における目標志向性の熟達目標、遂行接近目標、遂行回避目標と友人関係場面における目標志向性の経験・成長目標、評価−接近目標、評価−遂行目標の6つそれぞれを従属変数、自尊感情と自己認知の5側面を独立変数にして、重回帰分析を行った結果をTable8に示す。

Table 8 目標志向性と自尊感情と自己認知の5側面の重回帰分析

Table8より、自尊感情が学習場面における熟達目標に影響をもたらすということに有意な弱い負の関連が見られた。また、自己認知の背景の側面が友人関係場面における評価―接近目標に影響をもたらすということに有意な弱い正の関連が見られた。しかしそれ以外の4つの目標志向性には有意な結果は見られなかった。よって仮説2は支持されなかった。

7.自尊感情の高群・低群と自己認知の外見の5側面の高群・低群の目標志向性への関連

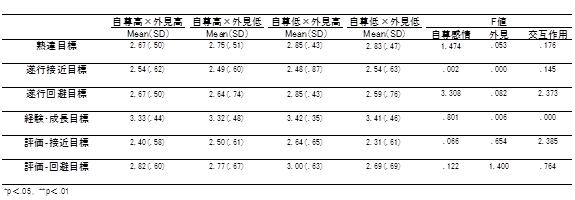

自尊感情が高く、自己認知の5側面の外見の評価が高い場合、学習場面の目標志向性と友人関係場面の目標志向性の遂行目標が高くなるという仮説3、仮説4を検討するために自尊感情を高群・低群、自己認知の側面の「外見」を高群・低群に分け2要因分散分析を行った。得点が平均値3.0以上の者を高群、3.0未満のものを低群としたところ自尊感情の高群78名・低群60名、外見の高群33名・低群105名に分けた。 自尊感情の高群・低群と「外見」の高群・低群を独立変数とし、学習場面における目標志向性の熟達目標、遂行接近目標、遂行回避目標と友人関係場面における目標志向性の経験・成長目標、評価-接近目標、評価-回避目標の合わせて6つをそれぞれ従属変数として2要因分散分析を行った結果をTable9に示す。

Table 9 2要因分散分析結果(自尊感情×外見)

自尊感情の高群・低群と外見の高群・低群の学習場面における遂行−回避目標の2要因分散分析の結果、いずれも有意な主効果、交互作用が見られなかった。よって仮説3と仮説4は支持されなかった。

8.自己認知の側面である外見の高群・低群における目標志向性への影響

1)多母集団同時分析における外見の友人関係場面の目標志向性への影響

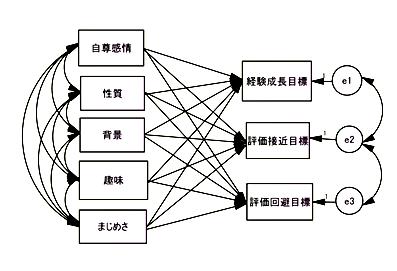

外見の側面の評価の高い人と低い人で自尊感情と外見以外の自己認知の4側面が友人関係場面の目標志向性に異なる関連が見られるか検討するため、自己認知の5側面の1つである外見を高群と低群に分け、独立変数を自尊感情と外見以外の側面、従属変数を友人関係場面における目標志向性とした重回帰分析について多母集団同時分析を行った。計算にはAmosを用いた。その結果適合度は望ましいものではなかった(GFI=0.972, AGFI=0.120, CFI=0.521, RMSEA=0.248) 。修正指数に従い友人関係場面の目標志向性に対する誤差の2つの共分散を引き修正したところ、満足のいく適合度(GFI=0.999, AGFI=0.964, CFI=1.000, RMSEA=0.000)が得られたため、このモデルで検討を進めていくこととした。修正後のモデルをFigure1に示す。また修正後の結果を示したモデルをFigure2に示す。

Figure 1 多母集団同時分析友人関係場面修正後モデル

なお修正指数に従って誤差のe1とe2の間に共分散が引いたが、Dweck (1988) では熟達目標と遂行接近目標が同様に内発的興味にプラスの影響を与えるという結果が見られていることから、熟達目標と遂行接近目標に関連があり、それが反映されたものと考えられる。e2とe3の共分散は2つの目標が他者からの評価を意識した目標であるということから引かれたものだと考えられる。

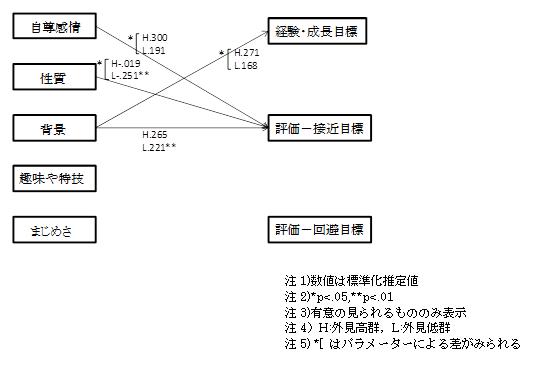

Figure 2 外見の高群低群による友人関係場面目標志向性への影響

Figure2より外見の低群において性質と評価接近目標に負の有意なパスが見られた。外見の高群では有意なパスが見られなかった。なお群間でパス係数の差の検定を行ったところ性質から評価接近目標のパスについて外見の高群と低群のパス係数が有意に異なっていた (p<.05)。また、外見の低群において背景と評価接近目標に正の有意なパスが見られた。外見高群では有意なパスが見られなかった。なお群間でパス係数の差の検定を行ったところ背景から評価接近目標のパスについて外見の高群と低群のパス係数に有意な差は見られなかった。 なお、外見高群低群それぞれにおいてパス係数が有意ではなかったが、自尊感情から評価接近目標のパスについて外見の高群と低群のパス係数が有意に異なっていた(p<.05)。また、同様に背景から経験成長目標のパスについて外見の高群と低群でパス係数が有意に異なっていた(p<.05) 。

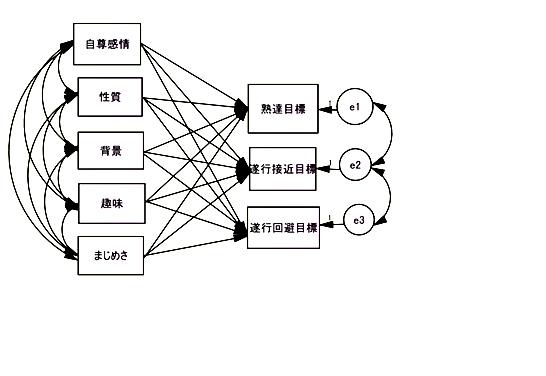

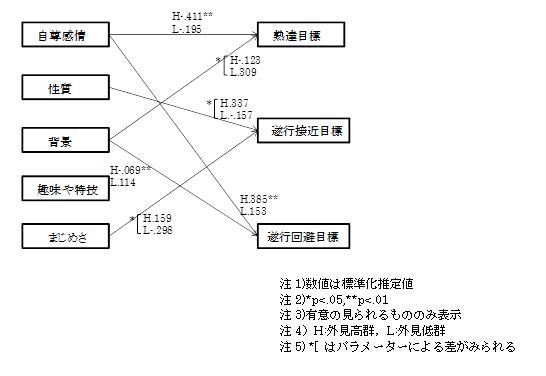

2)多母集団同時分析における外見の学習場面の目標志向性への影響 外見の側面の評価の高い人と低い人で自尊感情と外見以外の自己認知の4側面が学習場面の目標志向性に異なる関連が見られるか検討するため、自己認知の5側面の1つである外見の高群と低群に分け、独立変数を自尊感情と外見以外の側面、従属変数を学習場面における目標志向性とした重回帰分析について多母集団同時分析を行った。計算にはAmosを用いた。その結果適合度は望ましいものではなかった (GFI=0.956, AGFI=0.471, CFI=0.70, RMSEA=0.174) 。友人志向性の修正指数にしたがい学習場面の目標志向性に対する誤差の2つの共分散を引き修正したところ、満足のいく適合度(GFI=0.998, AGFI=0.935, CFI=1.000, RMSEA=0.000)が得られたため、このモデルで検討を進めていくこととした。修正後のモデルをFigure3に示す。また修正後の結果を示したモデルをFigure4に示す。

Figure 3 多母集団分析学習場面修正モデル

Figure 4 外見の高群低群による学習場面目標志向性への影響

Figure4より外見の高群において自尊感情と熟達目標との間に負の有意なパスが見られた。外見低群では有意なパスが見られなかった。なお群間でパス係数の差の検定を行ったところ外見の高群と低群のパス係数に有意な差は見られなかった。 また、外見の高群において自尊感情と遂行回避との間に正の有意なパスが見られた。外見低群では有意なパスが見られなかった。なお群間でパス係数の差の検定を行ったところ外見の高群と低群に有意な差は見られなかった。 また、外見の高群において背景と遂行回避との間に負の有意なパスが見られた。外見低群では有意なパスが見られなかった。なお群間でパス係数の差の検定を行ったところ外見の高群と低群に有意な差は見られなかった。 なお外見高群低群それぞれにおいてパス係数が有意ではなかったが、性質から遂行接近目標のパスについて外見の高群と低群のパス係数が有意に異なっていた(p<.05)。また同様に、まじめさから遂行接近目標のパスについて外見の高群と低群でパス係数が有意に異なっていた(p<.05) 。また同様に、背景から熟達目標のパスについて外見の高群と低群でパス係数が有意に異なっていた(p<.05) 。