1.回答者の属性

回答した調査対象者の性別構成は男性が79名(56%)、女性が57名(40%)、性別不明が5名(4%)で、若干男性の回答者が多かった。年齢は18歳から23歳までの年齢幅にあり、平均が19.2歳(SD=0.94)であった。

2.有効回答数

回答された質問紙の中から、欠損値を含む回答が行われたものは、分析に当たって削除を行った。このため、有効回答のみである回答者は男性が72名(58%)、女性が52名(42%)の合計124名であった。年齢は18歳から23歳までの年齢幅にあり、平均が19.25歳(SD=0.92)であった。

3.各項目の経験率と削除項目

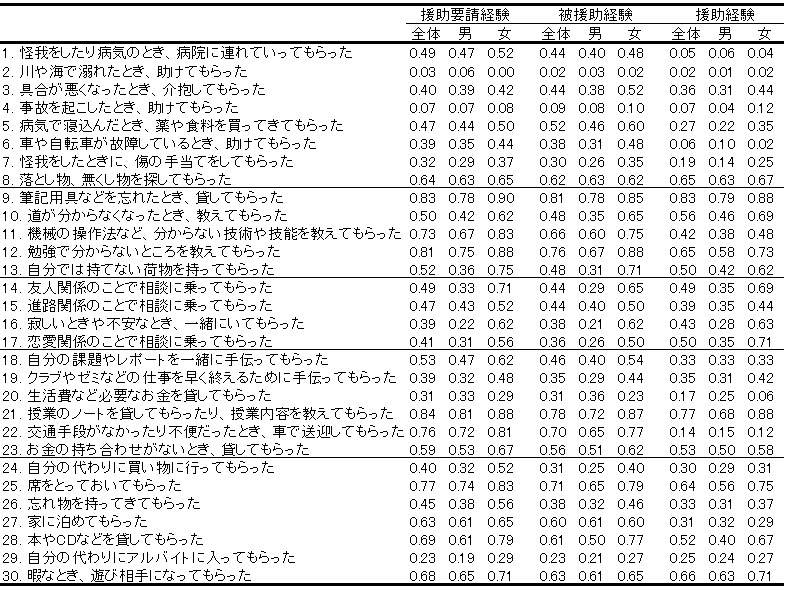

まず、援助要請経験、被援助経験、援助経験それぞれについて、全体、男性、女性ごとに経験率を求めた。その結果をTable1に示した。Table1には、経験項目として被援助経験を問う際に使用した項目を例として挙げている。援助要請経験、援助経験を問う際には、それぞれの経験を問う際に適切な文章へと変更して使用した。

Table 1 経験下位項目ごとの経験率

各経験率を全体的に見て、3種類の経験率のいずれか、もしくは全てが10%未満の経験率の項目が存在している。この項目は、具体的に「1.怪我をしたり病気のとき、病院に連れていってもらった」、「2.川や海で溺れたとき、助けてもらった」、「4.事故を起こしたとき、助けてもらった」、「6.車や自転車が故障しているとき、助けてもらった」、「20.生活費など必要なお金を貸してもらった」の5つの項目である。これらは、援助要請もしくは援助をする場面が非常に少ない緊急事態場面であるということ、もしくは援助を行う際に大きな出費を伴うために援助をしづらいと考えられる項目である。よって今回の研究では、10%に満たない経験率がある項目は、以降の分析から除外することとした。また、「11.機械の操作法など、分からない技術や技能を教えてもらった」、「22.交通手段がなかったり不便だったとき、車で送迎してもらった」、「27.家に泊めてもらった」、「28.本やCDなどを貸してもらった」の4つの項目は、技術や技能または車など、持っていなければ提供することが難しい内容であると考えられる。特に「27.家に泊めてもらった」は、今回の場合、調査対象者が大学生であるため、援助要請を行うことはあっても、家に泊めるという貴重な資源提供を行う対象者が限られてくるのではないかと考えられる。よって今回の研究では、持っている人が限られている貴重な資源提供に関する4項目についても、以降の分析から除外することとした。

4.性別と援助要請経験、被援助経験、援助経験の関連

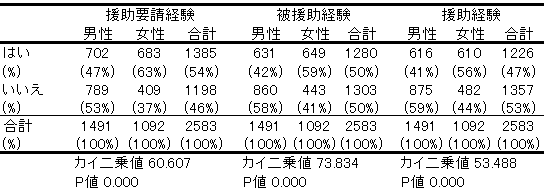

援助要請経験、被援助経験、援助経験が性別によって偏りがあるかどうかを検討するために、カイ二乗検定を行い、関連をみた。その結果をTable2にクロス表として示した。

Table 2 性別と援助要請経験、被援助経験、援助経験のクロス表

結果をみると、援助要請経験、被援助経験、援助経験はそれぞれ、男性は経験率が50%を下回っているのであるが、女性は経験率が50%を上回っている。カイ二乗検定の結果としても統計的に有意差が示されており、男性よりも女性の方が援助要請経験、被援助経験、援助経験の全てにおいて日常生活の中で多く経験をしているということがわかった。

5.因子間の経験率と男女差

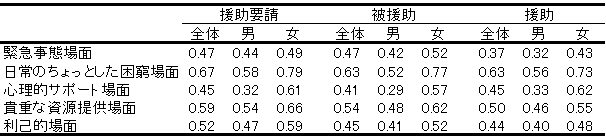

今回、援助要請経験、被援助経験、援助経験を問う際に使用した野﨑・石井(2004)の援助要請行動の項目であるが、これは野﨑・石井(2004)によって行動の因子分類が行われている。そのため、因子ごとに援助要請経験、被援助経験、援助経験の経験率を算出した。その結果をTable3に示した。

Table 3 因子ごとの経験率

それぞれの援助行動についての分類は、野﨑・石井(2004)に倣って、因子Ⅰ(下位項目1~8)は「緊急事態場面」、因子Ⅱ(下位項目9~13)は「日常のちょっとした困窮場面」、因子Ⅲ(下位項目14~17)は「心理的サポート場面」、因子Ⅳ(下位項目18~23)は「貴重な資源提供場面」、因子Ⅴ(下位項目24~30)は「利己的場面」とした。

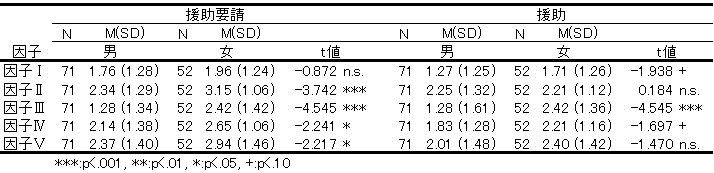

また、因子ごとの経験率の男女差を比較するために、因子ごとに経験得点を算出し、得点差についてt検定を行った。この結果をTable4に示した。

Table 4 因子ごとの援助要請経験と援助経験の男女差の平均値とt検定結果

まず、援助要請経験の場合、因子Ⅰの「緊急事態場面」には男女間の経験率(経験得点差)に有意差はみられなかったが、因子Ⅱの「日常のちょっとした困窮場面」と因子Ⅲの「心理的サポート場面」では0.1%水準で女性の方が男性よりも有意に得点が高く、因子Ⅳの「貴重な資源提供場面」と因子Ⅴの「利己的場面」では5%水準で女性の方が男性よりも有意に得点が高くなっていた。このことから、「緊急事態場面」においては男女差関係なく援助要請を行うこと、さらに「日常のちょっとした困窮場面」や「心理的サポート場面」など場面においては男女差が援助要請行動生起に大きな影響を及ぼしていることが明らかとなった。

また、援助経験の場合、因子Ⅱの「日常のちょっとした困窮場面」と因子Ⅴの「利己的場面」では有意差がみられなかったが、因子Ⅰの「緊急事態場面」と因子Ⅳの「貴重な資源提供場面」では女性の方が男性よりも有意に得点が高い傾向が、因子Ⅲの「心理的サポート場面」では0.1%水準で女性の方が男性よりも優位に得点が高くなっていた。このことから、「日常のちょっとした困窮場面」と「利己的場面」においては男女差関係なく援助を行うこと、さらに「緊急事態場面」と「貴重な資源提供場面」、特に「心理的サポート場面」においては男女差が援助行動生起に大きな影響を及ぼしていることが明らかとなった。すなわち、因子Ⅲの「心理的サポート場面」において、女性は援助要請行動としても援助行動としても積極的に行動を起こしていることが示された。また、その他の因子においても、比較的女性の方が積極的に援助要請行動、援助行動を行っていることが明らかとなった。

6.研究Ⅰ

6-1.援助要請経験と援助経験の関連性

まず、援助要請行動経験と援助行動経験との間にどの程度の関連性があるのかをみるために、援助要請得点(M=11.31, SD=5.27)と援助得点(M=9.96, SD=5.56)の相関係数を求めた。その結果、有意な正の相関関係の存在が認められた(r=.73, p<.01)。

つまり、援助を多様に経験している人ほど、援助要請も多様に経験していることが明らかとなった。

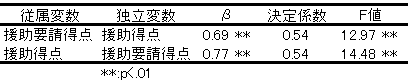

また、援助経験が援助要請経験に影響を及ぼしているのかについて検討を行うために、援助要請得点を従属変数、援助得点を独立変数、またこの逆に援助得点を従属変数、援助要請得点を独立変数として回帰分析を行った。その結果をTable5に示した。

Table 5 援助要請得点、援助得点の回帰分析結果

まず、援助要請得点には、援助得点が有意に関わっていることが示されており、援助経験があるほど、援助要請行動に繋がるということが明らかとなった。また、援助得点には、援助要請得点が有意に関わっていることが示されており、援助要請経験があるほど、援助行動に繋がるということが明らかとなった。

ここから、援助要請行動を行う際に、援助経験が影響を及ぼしているとも考えられるが、援助行動を行う際に援助要請行動が影響を及ぼしているということも明らかとなった。つまり、援助要請行動は、援助経験からの影響を受けながらも、援助経験それ自体が援助要請経験からの影響を受けており、相互作用的な影響を与えていることが明らかとなった。

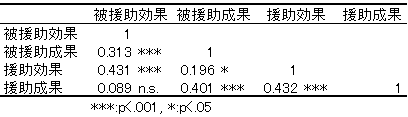

6-2.援助行動・援助要請行動(被援助行動)の結果評価の関連性

「被援助効果」、「被援助成果」、「援助効果」、「援助成果」それぞれの間に、どの程度の関連性があるのかをみるために、「被援助効果」(M=4.12, SD=1.12)、「被援助成果」(M=2.26, SD=1.01)、「援助効果」(M=3.96, SD=0.90)、「援助成果」(M=2.82, SD=1.04)の間の相関係数を求めた。その結果をTable6に示した。

Table 6 援助行動・援助要請行動(被援助行動)の結果評価の相関係数

全体的に、それぞれの間で強い相関関係はみられなかった。特に、「被援助成果」と「援助効果」との間の相関は低く、「被援助効果」と「援助成果」との間には相関関係がみられなかった。しかし、「被援助効果」と「援助効果」、「被援助成果」と「援助成果」、「援助効果」と「援助成果」との間には有意な相関傾向がみられた。このことから、一部の結果評価を除き、援助行動・援助要請行動(被援助行動)の結果評価は互いに相関する傾向があることがわかった。

6-3.援助要請経験、援助経験と結果評価の関連性

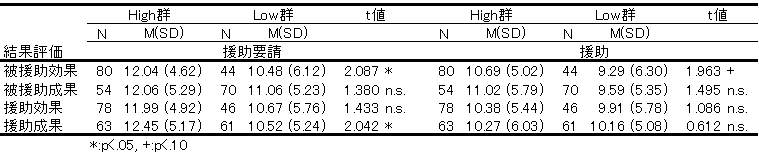

援助行動および援助要請行動(被援助行動)の結果評価と援助得点および援助要請得点との関連性を検討した。

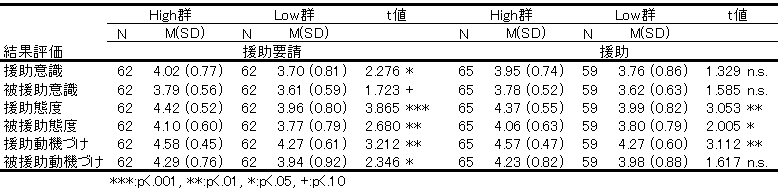

援助要請得点(M=11.31, SD=5.26)および援助得点(M=9.97, SD=5.57)それぞれの平均評定値をもとに、調査対象者をLow群とHigh群に分け、両群間で援助行動や援助要請行動の経験の平均値に差があるのかどうかについてt検定で検討を行った。その結果をTable7に示した。なお、援助要請行動(被援助行動)と援助行動の結果評価は、それぞれの行動を行った際に、その援助要請行動(被援助行動)および援助行動の結果評価として項目ごとに回答を求めた。

Table 7 援助要請行動と援助行動の経験得点のHigh群、Low群における援助・被援助の結果評価の平均値とt検定結果

まず、援助要請行動に対する結果であるが、「被援助効果」について、Low群よりもHigh群の方が有意に肯定的な結果評価を行っていることが示された。つまり、援助要請行動を多様に行う人ほど、援助要請行動(被援助行動)が成功的なものであったと認識しているということが示された。特に、援助要請を行って他者から援助を受けた際に他者からうまく助けられたという認識が、援助要請行動に繋がるということが明らかとなった。

また、援助行動に対する結果であるが、「被援助効果」について、Low群よりもHigh群の方が有意に肯定的な結果評価をしていることが示された。さらに「被援助成果」と「援助効果」について、Low群よりもHigh群の方が肯定的な結果評価をする傾向があることが示された。つまり、援助行動を多様に行う人ほど、他者から助けられることによって自分自身が助けられたと認識しており、援助をしてくれた人にとって自己変革・発展を遂げる役に立つ効果があったと認識している傾向があること、さらに自分自身の行った援助が成功的であったと認識している傾向があるということが示された。

すなわち、多様に他者へ援助を要請し、あるいは他者の援助を行っている人ほど、他者からうまく助けられたという認識が強くあるということが明らかとなった。

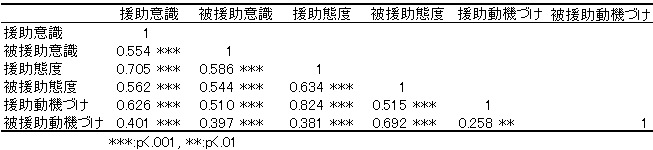

6-4.援助・被援助に対する意識・態度・動機づけの関連性

援助意識、援助態度、援助の動機づけと、被援助意識、被援助態度、被援助の動機づけそれぞれの間に、どの程度の関連性があるのかをみるために、援助意識(M=3.86, SD=0.80)、被援助意識(M=3.70, SD=0.58)、援助態度(M=4.19, SD=0.71)、被援助態度(M=3.94, SD=0.72)、援助動機づけ(M=4.43, SD=0.55)、被援助動機づけ(M=4.11, SD=0.86)の間の相関係数を求めた。その結果をTable8に示した。

Table 8 援助・被援助に対する意識・態度・動機づけの相関係数

全体的に、それぞれの間で比較的強い相関がみられた。特に、援助意識、援助態度、援助動機づけについて、それぞれの間で強い相関が見られた。また、被援助意識、被援助態度、被援助動機づけについても、それぞれの間で比較的強い相関がみられた。ただし、被援助動機づけに関しては、被援助態度以外とはそれほど強い相関がみられなかった。しかしこの被援助態度は他の意識・態度・動機づけについて比較的強い相関を示している。

このことから、援助・被援助に対する意識・態度・動機づけはそれぞれ比較的強い関連があり、援助に対して肯定的、または積極的であると、援助要請(被援助)に対しても肯定的、積極的となることが明らかとなった。

6-5.援助要請経験、援助経験と意識・態度・動機づけの関連性

援助行動や援助要請行動(被援助行動)の経験得点と、援助・被援助に対する意識・態度・動機づけの関連性を検討するために、援助要請得点(M=11.31, SD=5.26)、援助得点(M=9.97, SD=5.57)それぞれの平均評定値をもとに、調査対象者をLow群とHigh群に分け、両群間で援助・被援助に対する意識・態度・動機づけの平均値に差があるのかどうかについてt検定で検討を行った。その結果をTable9に示した。

Table 9 援助要請行動と援助行動の経験得点のHigh群、Low群における援助・被援助の意識・態度・動機づけの平均値とt検定結果

まず、援助要請行動に対する結果であるが、被援助意識に有意傾向が見られたが、その他の援助・被援助に対する意識・態度・動機づけは、いずれもLow群よりもHigh群の方が有意に肯定的・積極的となっていることが示された。つまり、援助要請行動を多様に行う人は、援助・被援助に対する意識・態度・動機づけが肯定的・積極的に認識されているといえる。

また、援助行動に対する結果であるが、High群とLow群の間に有意差がみられたのは援助態度と被援助態度、援助動機づけのみであった。このことから、援助行動を多様に行う人は、援助態度・被援助態度・援助動機づけが肯定的・積極的に認識されており、被援助態度について肯定的になる傾向があるといえる。

すなわち、援助要請行動・援助行動を行うことによって、それぞれの意識・態度・動機づけが肯定的または積極的となる傾向があることが明らかとなった。

7.研究Ⅱ

7-1.援助要請スタイルによる分類

永井(2013)は、援助要請スタイルを分類する際に、「援助要請過剰」、「援助要請回避」、「援助要請自立」のそれぞれの得点の得点範囲の中央値である16点以上であり、なおかつ他の2つの得点よりも高い群をそれぞれ「援助要請過剰群」、「援助要請回避群」、「援助要請自立群」としている。

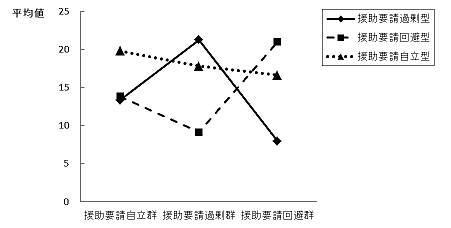

しかし、本研究では、より正確な分類を行うために、援助要請スタイル尺度の「援助要請過剰」得点、「援助要請回避」得点、「援助要請自立」得点を用いて、Ward法によるクラスタ分析を行った。その結果、3つのクラスタを得た。Figure3に援助要請スタイル尺度の下位尺度ごとの合計得点の平均値を示した。

Figure 3 3群の援助要請スタイル下位尺度合計得点の平均値

次に、得られた3つのクラスタを独立変数、「援助要請過剰」「援助要請回避」「援助要請自立」それぞれの得点を従属変数とした分散分析を行った。その結果、「援助要請過剰」「援助要請回避」「援助要請自立」のいずれの得点も0.1%水準で有意な群間差がみられた(援助要請過剰:F(2, 121)=79.62, 援助要請回避:F(2, 121)=78.70, 援助要請自立:F(2, 121)=7.51, ともにp<.001)。また、TukeyのHDS法(5%水準)による多重比較を行ったところ、「援助要請過剰型」については第2クラスタ>第1クラスタ>第3クラスタ、「援助要請回避型」については第3クラスタ>第1クラスタ>第2クラスタ、「援助要請自立型」については第1クラスタ>第2クラスタ=第3クラスタという結果が得られた。

第1クラスタは、「援助要請自立」得点が高群、「援助要請過剰」得点と「援助要請回避」得点が中群であった。このことから、このクラスタに属する調査対象者は、援助要請行動を場合によって使い分けるということが考えられるため、永井(2013)に倣って、「援助要請自立」群とした。

第2クラスタは、「援助要請過剰」得点が高群、「援助要請回避」得点と「援助要請自立」得点が低群であった。このことから、このクラスタに属する調査対象者は、援助要請行動を比較的頻繁に行うことが考えられるため、これも永井(2013)に倣って、「援助要請過剰」群とした。

第3クラスタは、「援助要請回避」得点が高群、「援助要請過剰」得点と「援助要請自立」得点が低群であった。このことから、このクラスタに属する調査対象者は、援助要請行動を比較的行わないということが考えられるため、これも永井(2013)に倣って、「援助要請回避」群とした。

結果として、第1クラスタ「援助要請自立」群には76名、第2クラスタ「援助要請過剰」群には25名、第3クラスタ「援助要請回避」群には23名の調査対象者が含まれていた。

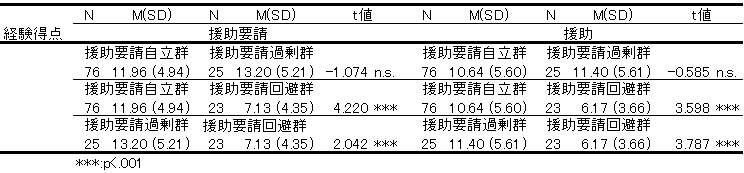

7-2.援助要請スタイルごとの援助要請行動と援助行動の比較

援助要請スタイル尺度によって群分けしたそれぞれの群が、実際に他の群と比較してどの程度援助要請行動をしているのか、また援助行動は群ごとに差があるのかを検討するために、群ごとの援助要請行動と援助行動の経験の平均値に差があるかどうかについてt検定を用いて検討を行った。その結果をTable10に示した。

Table 10 援助要請スタイルごとの援助要請得点と援助得点の平均値とt検定結果

まず、援助要請行動の経験得点の場合、援助要請自立群と援助要請過剰群の間には有意差がみられなかった。しかし、援助要請自立群と援助要請回避群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意差がみられた。つまり、援助要請スタイルによって実際の援助要請行動に差が生じているということがわかる。援助要請自立群と援助要請過剰群との間に有意差はみられなかったが、援助要請回避群との間には他のどちらの群との間にも有意差がみられたため、援助要請自立群と援助要請過剰群は実際の援助要請行動としては、似た部分があるということが明らかとなった。

他方、援助行動の経験得点の場合、援助要請行動の経験得点と同じく、援助要請自立群と援助要請過剰群との間に有意な差はみられなかった。しかし、援助要請自立群と援助要請過剰群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間に有意差がみられた。これは、援助要請スタイルによって、援助行動にも差が生じているということがわかる。

すなわち、援助要請スタイルとしての援助要請自立群と援助要請過剰群は、実際の援助要請行動と援助行動において比較的積極的に行動を起こすこと、また援助要請スタイルとしての援助要請回避群は、実際の援助要請行動と援助行動において比較的行動を回避することが明らかとなった。

7-3.援助要請スタイルごとの援助要請経験と援助経験の関連性

群ごとに、援助要請行動と援助行動との間にどの程度の関連性があるのかをみるために、援助要請得点と援助得点の相関係数を求めた。

まず、援助要請自立群の援助要請得点(M=11.96, SD=4.94)と援助得点(M=10.64, SD=5.60)の相関係数を求めた。その結果、有意な正の相関関係の存在が認められた(r=.70, p<.001)。同様に、援助要請過剰群の援助要請得点(M=13.2, SD=5.21)と援助得点(M=11.4, SD=5.61)の相関係数を求めたが、その結果も有意な正の相関関係が認められた(r=.68, p<.001)。さらに援助要請回避群の援助要請得点(M=7.13, SD=4.35)と援助得点(M=6.17, SD=3.66)の相関係数も有意な正の相関関係が認められた(r=.73, p<.001)。

つまり、援助を多様に経験している人ほど、どのような援助要請スタイルを持っていたとしても、援助要請も多様に経験していることが明らかとなった。

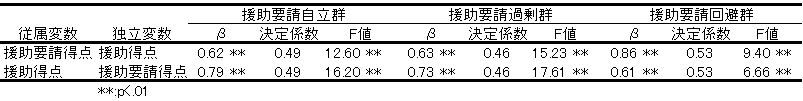

また、援助経験が援助要請経験に影響を及ぼしているのかについて検討を行うために、群ごとに、援助要請得点を従属変数、援助得点を独立変数、またこの逆に援助得点を従属変数、援助要請得点を独立変数として回帰分析を行った。その結果をTable11に示した。

Table 11 援助要請得点、援助得点の回帰分析結果

まず、援助要請得点には、どの群においても援助得点が有意に関わっていることが示されており、援助経験があるほど、援助要請行動に繋がるということが明らかとなった。また、援助得点には、どの群においても援助要請得点が有意に関わっていることが示されており、援助要請経験があるほど、援助行動に繋がるということが明らかとなった。ここから、どの群であっても援助要請行動を行う際に、援助経験が影響を及ぼしているとも考えられるが、援助行動を行う際に援助要請行動が影響を及ぼしているということも明らかとなった。

つまり、援助要請行動は、援助要請スタイルにかかわらず、援助経験からの影響を受けながらも、援助経験それ自体が援助要請経験からの影響を受けており、相互作用的な影響を与えていることが明らかとなった。

7-4.援助要請スタイルごとの援助要請行動、援助行動の結果評価の比較

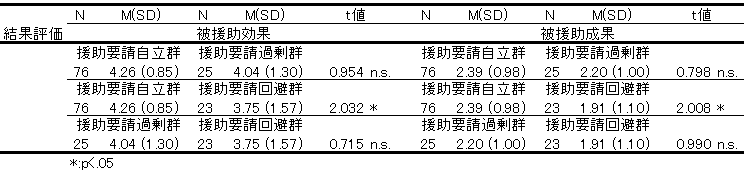

援助要請スタイル尺度によって群分けしたそれぞれの群が、実際に他の群と比較して援助要請行動と援助行動の結果評価に差があるのかをみるために、それぞれの群ごとの援助要請行動の結果評価と援助行動の結果評価それぞれの平均値に差があるのかどうかについてt検定を用いて検討を行った。その結果をTable12からTable13に示した。

Table 12 援助要請スタイルごとの援助要請行動の結果評価の平均値とt検定結果

Table 13 援助要請スタイルごとの援助行動の結果評価の平均値とt検定結果

まず、「被援助効果」の場合、援助要請自立群と援助要請過剰群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意差がみられなかった。しかし、援助要請自立群と援助要請回避群との間には有意差がみられた。また、「被援助成果」の場合、援助要請自立群と援助要請過剰群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意差がみられなかった。しかし、「被援助効果」と同じく、援助要請自立群と援助要請回避群との間には有意差がみられた。

このことから、援助要請行動に対する結果評価について、援助要請自立群と援助要請回避群との間には差があることが明らかとなった。つまり、援助要請回避群よりも援助要請自立群の方が、援助要請行動を行うことが他者から助けてもらうことで難事が解決されたと認識しており、なおかつ援助をしてくれた人にとって自己変革・発展を遂げる役に立つ効果があったと認識していることがわかる。

次に、「援助効果」の場合、援助要請自立群、援助要請過剰群、援助要請回避群のどの群間にも有意差がみられなかった。「援助成果」の場合、援助要請自立群と援助要請過剰群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意差がみられなかった。しかし、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意傾向がみられた。

このことから、援助行動に対する結果評価について、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には「援助成果」の認識として、差がある傾向がみられた。つまり、援助要請回避群よりも援助要請回避群の方が、援助行動を行うことが自分自身にとって自己変革・発展を遂げるために役に立つ効果があると認識しているということがわかる。

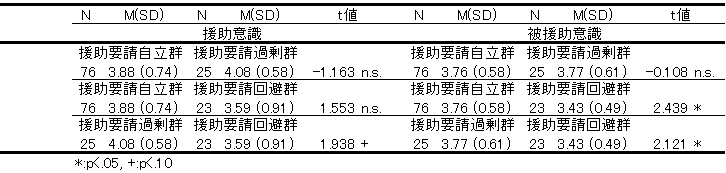

7-5.援助要請スタイルごとの援助・被援助に対する意識・態度・動機づけの比較

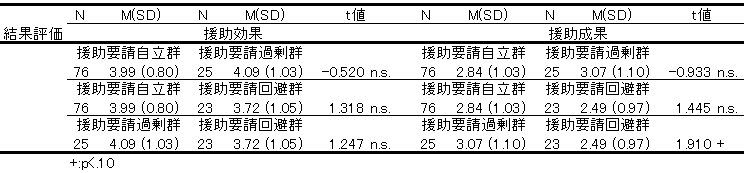

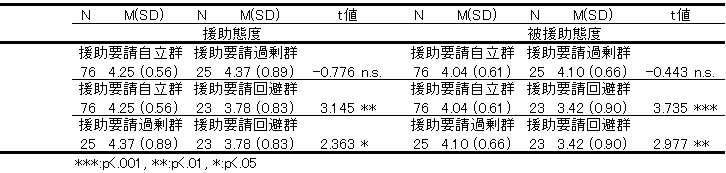

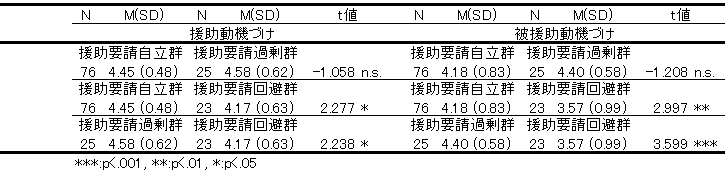

援助要請スタイル尺度によって群分けしたそれぞれの群が、実際に他の群と比べて援助・被援助に対する意識・態度・動機づけに差があるのかをみるために、それぞれの群ごとの援助・被援助に対する意識・態度・動機づけそれぞれの平均値に差があるのかどうかについてt検定を用いて検討を行った。その結果をTable14からTable16に示した。

Table 14 援助要請スタイルごとの援助意識・被援助意識の平均値とt検定結果

Table 15 援助要請スタイルごとの援助態度・被援助態度の平均値とt検定結果

Table 16 援助要請スタイルごとの援助動機づけ・被援助動機づけの平均値とt検定結果

まず、援助意識の場合、援助要請自立群と援助要請過剰群、援助要請自立群と援助要請回避群との間には有意差はみられなかった。しかし、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意傾向がみられた。被援助意識の場合、援助要請自立群と援助要請過剰群との間には有意差がみられなかった。しかし、援助要請自立群と援助要請回避群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意差がみられた。

また、援助態度の場合、援助要請自立群と援助要請過剰群との間には有意差はみられなかった。しかし、援助要請自立群と援助要請回避群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意差がみられた。

被援助態度の場合、援助要請自立群と援助要請過剰群との間には有意差がみられなかった。しかし、援助要請自立群と援助要請回避群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意差がみられた。

次に、援助動機づけの場合、援助要請自立群と援助要請過剰群との間には有意差がみられなかった。しかし、援助要請自立群と援助要請過剰群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意差がみられた。

被援助動機づけの場合、援助要請自立群と援助要請過剰群との間には有意差がみられなかった。しかし、援助要請自立群と援助要請回避群、援助要請過剰群と援助要請回避群との間には有意差がみられた。

このことから、援助・被援助の意識・態度・動機づけに関して、援助要請自立群と援助要請過剰群は、援助要請回避群と比較して、援助行動に対しても援助要請行動に対しても、意識・態度・動機づけが肯定的、または積極的であることがわかる。また、援助要請回避群について、援助要請自立群と援助要請過剰群との間に有意傾向、もしくは有意差がほぼみられており、援助要請回避群は、援助要請自立群と援助要請過剰群と比較して、援助行動に対しても援助要請行動に対しても意識・態度・動機づけが否定的、または消極的であることがわかる。

すなわち、援助要請自立群と援助要請過剰群は援助・被援助に対する意識・態度・動機づけに関して似た性質を持っており、援助要請回避群は援助・被援助に対する意識・態度・動機づけに関して、他の群と比較して否定的、または消極的であるということが明らかとなった。