2.現代人のストレス状況と日記の有用性

一方で、全ての人が自己開示を上手く行うことができるわけではなく、過去のトラウマティックな経験やストレスフルな出来事を内にため込んでしまう人々も存在する。

湯川(2010)はその理由について、語る相手がいない、語る内容が社会的に受容されにくい、語ると損をすると予想される、他者と話すことに抵抗や緊張を感じる、近くに専門家(精神科医、セラピスト、カウンセラーなど)がいない、専門家にかかる経済的余裕がない、などさまざまであると述べている。

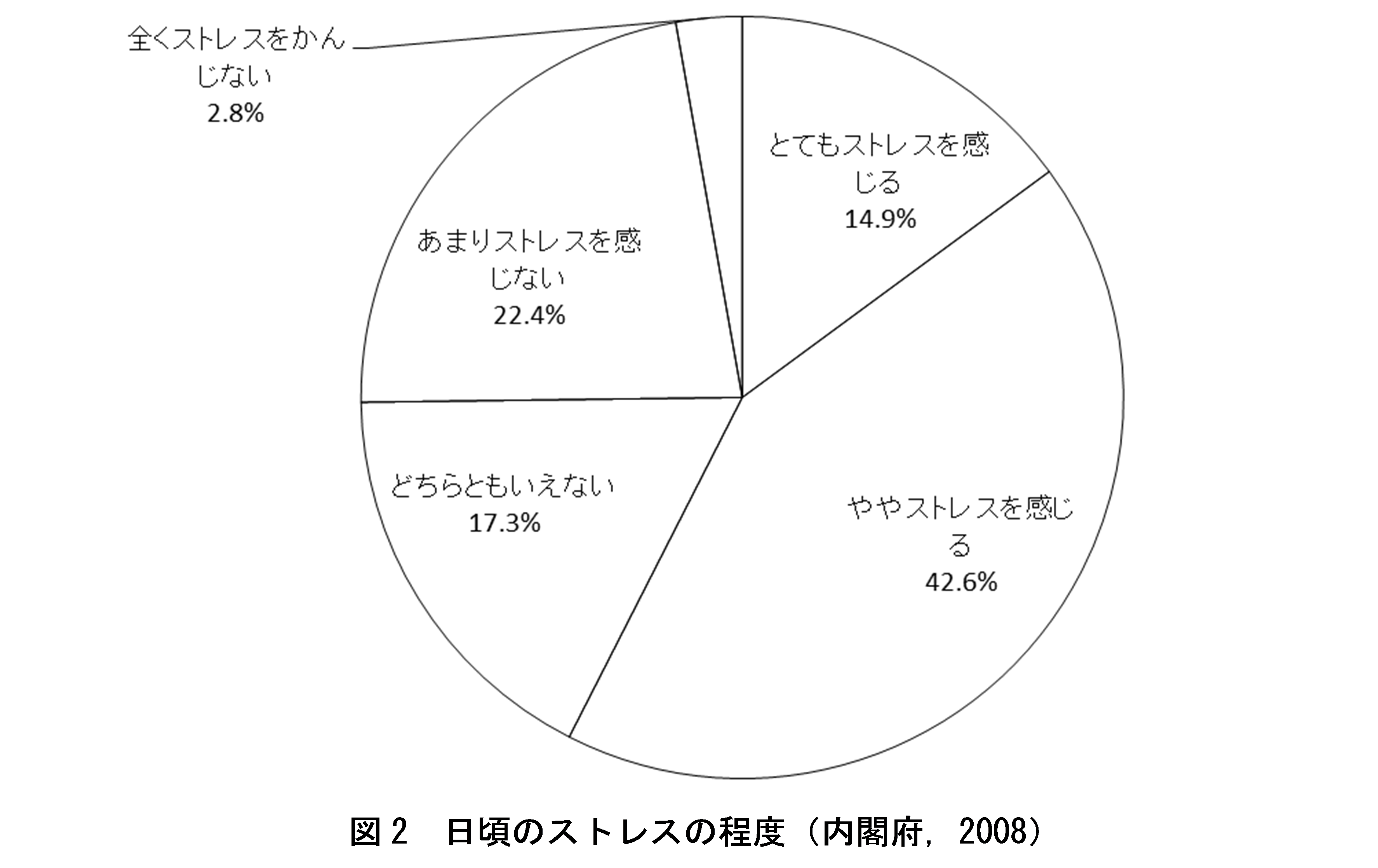

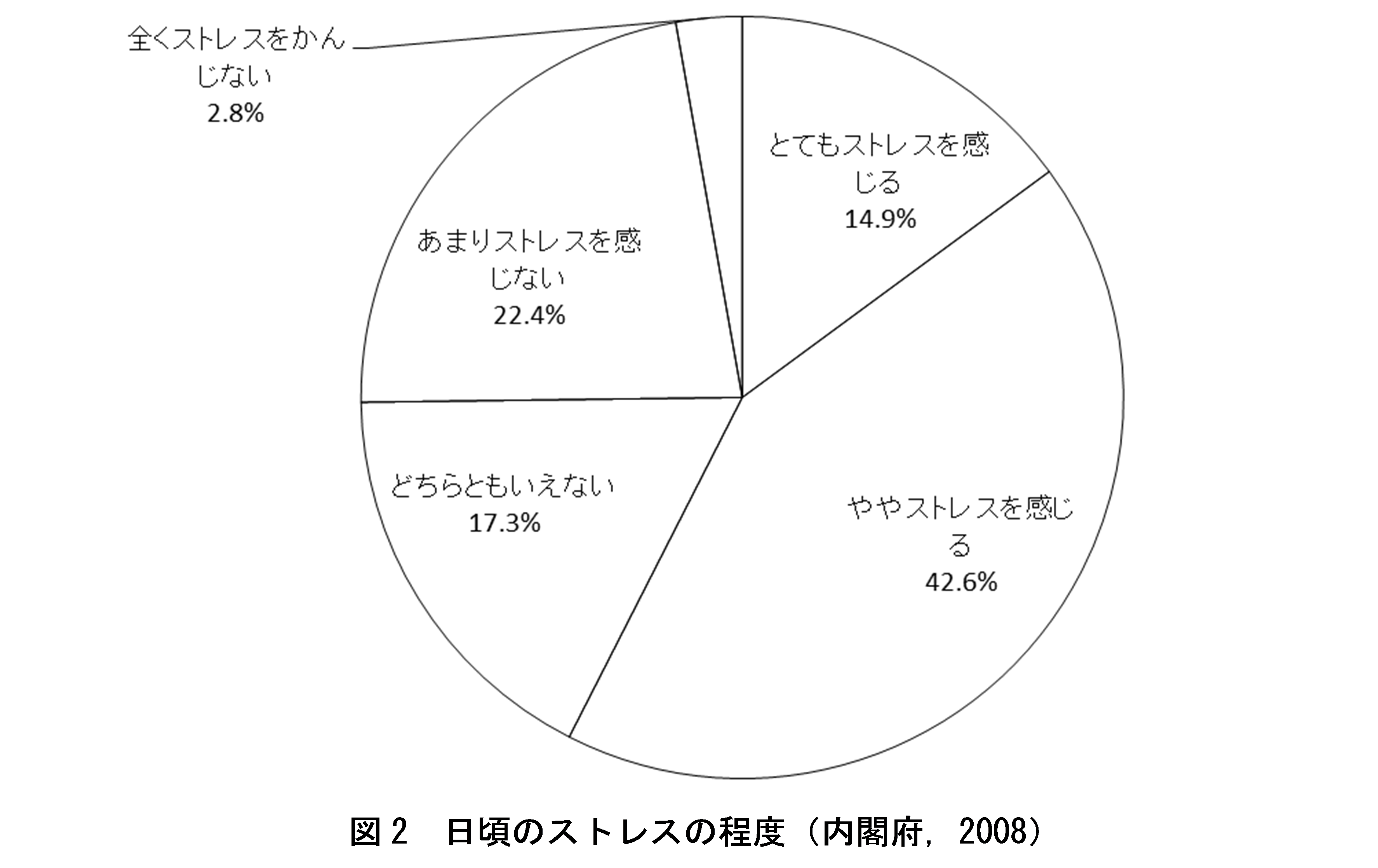

内閣府(2008)の平成20年度版国民生活白書による日頃のストレスの程度(年齢層別、全国の15歳以上80歳未満の男女4163名が回答した)によると、「とてもストレスを感じる」と回答した人が14.9%、「ややストレスを感じる」と回答した人が42.6%であることが示されており、日頃ストレスを感じている人が57.5%と過半数を超えていることが分かる(図2)。

これらのことから、他者に話すのはためらわれるが、自分の中にストレスが溜まっているという現代人の姿が浮かぶ。

二木(2007)は、ストレスには良いストレスと悪いストレスがあることを示している。

人がストレスを受けたとき、はじめは機能低下をもたらすが、その後ストレス対処として機能を増大させることで生体が活性化すると述べている。

ストレスと一口にいってもその強さ、受け手の変化により良い刺激とも身体からのシグナルともなることが明らかにされている。

ストレスが一定の限度を超えると病理となり、心身に悪影響を及ぼす。

本研究では、人に悪影響を及ぼす過剰なストレスを「ストレス」として扱う。

Burt(1994)によれば、日記の習慣はストレスや不安を喚起するような経験を避けたり、過去経験から生じるストレスや不安に対処したりするのに有効であることが示されている。

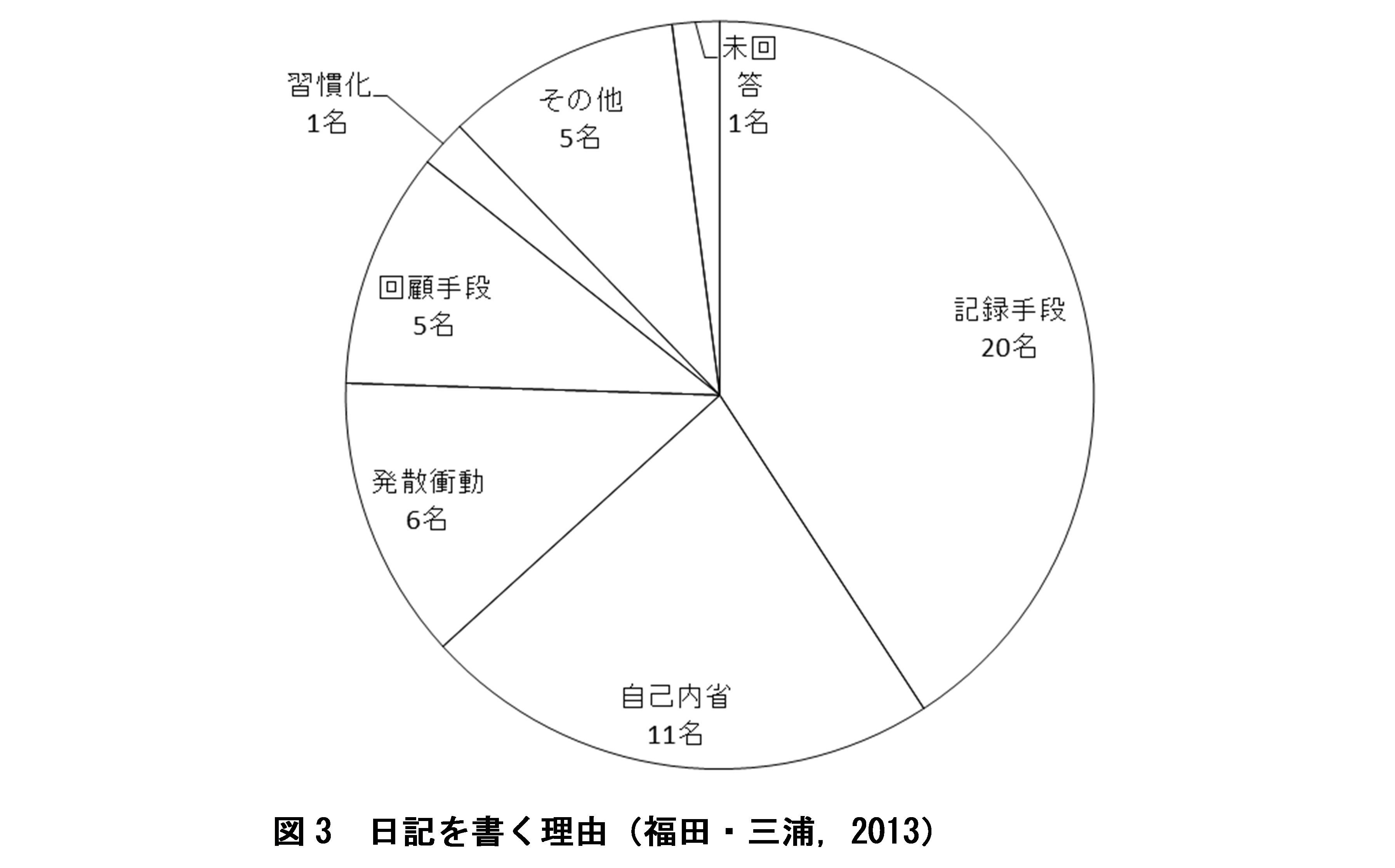

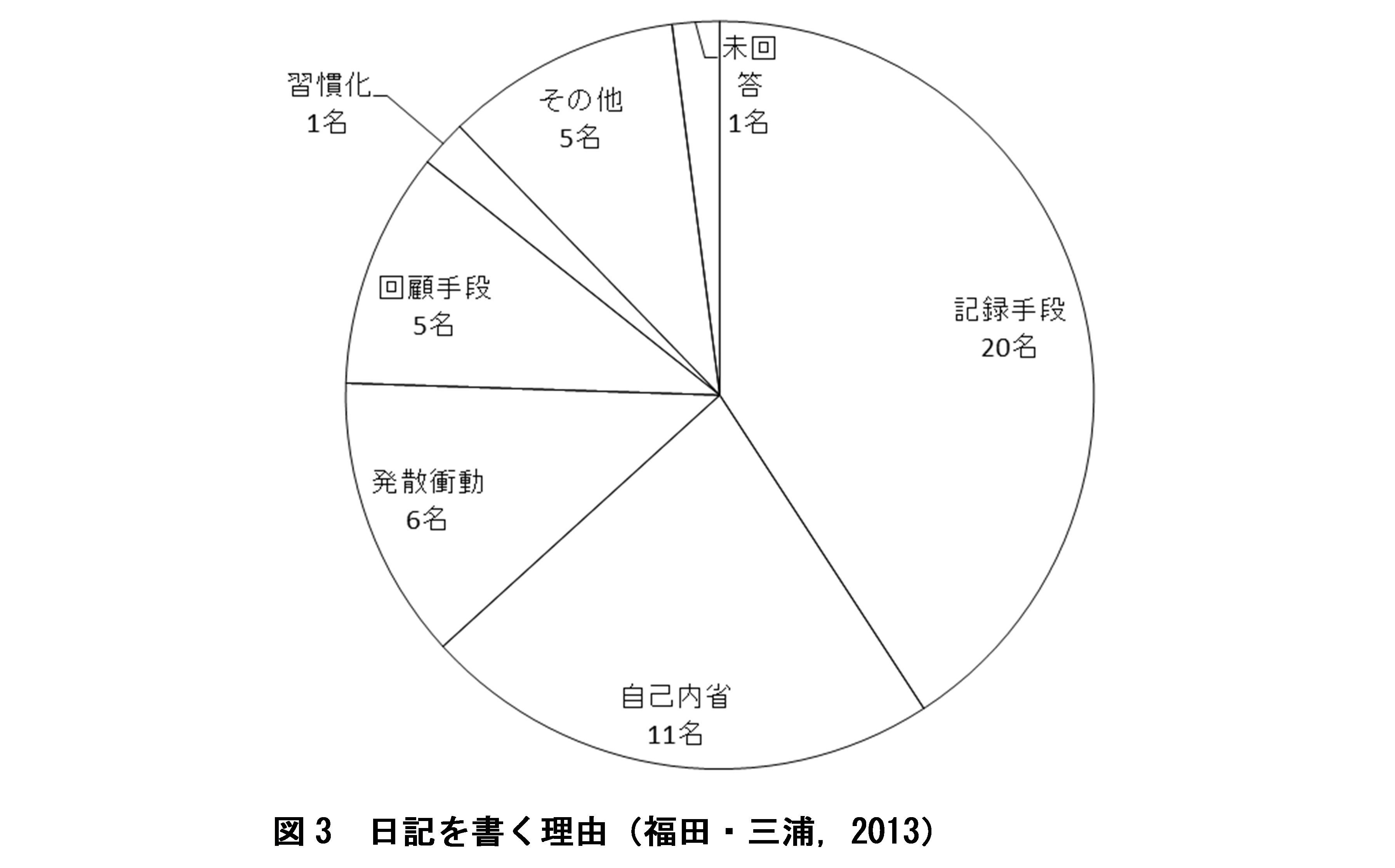

福田・三浦(2013)が大学生255名(男性66名・女性189名 平均年齢19.6歳)を対象に行った日記を行う理由の調査によれば、自分しか見ないことを前提に行われる「非公開日記」を行っている、また非公開日記と他者が閲覧可能な日記である「公開日記」の両方を行っている者は49名であり、非公開日記を行う理由に関しては「記録手段」が最も多く、次いで自己の内面を整理するなどの「自己内省」が多い傾向が示されている(図3)。

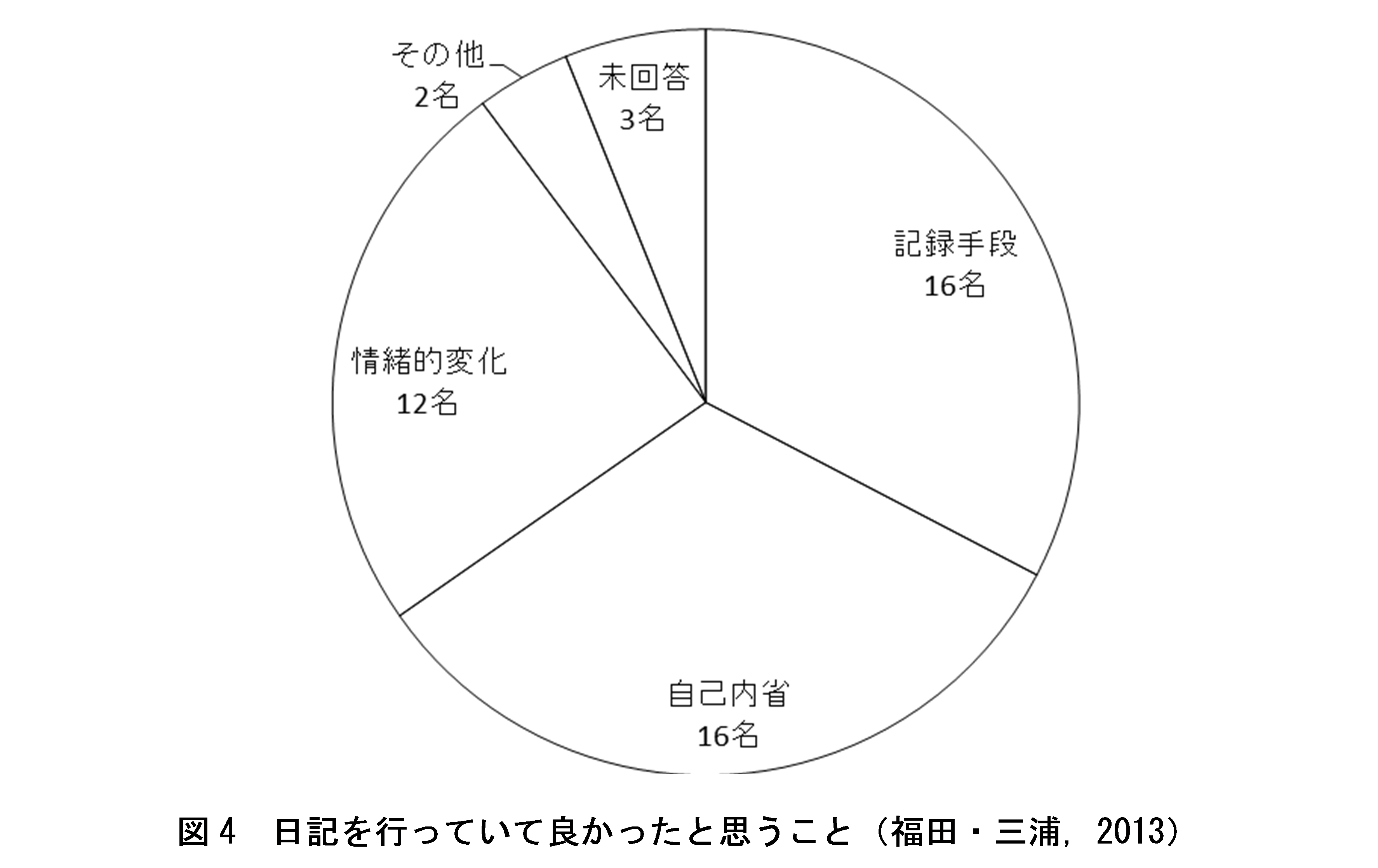

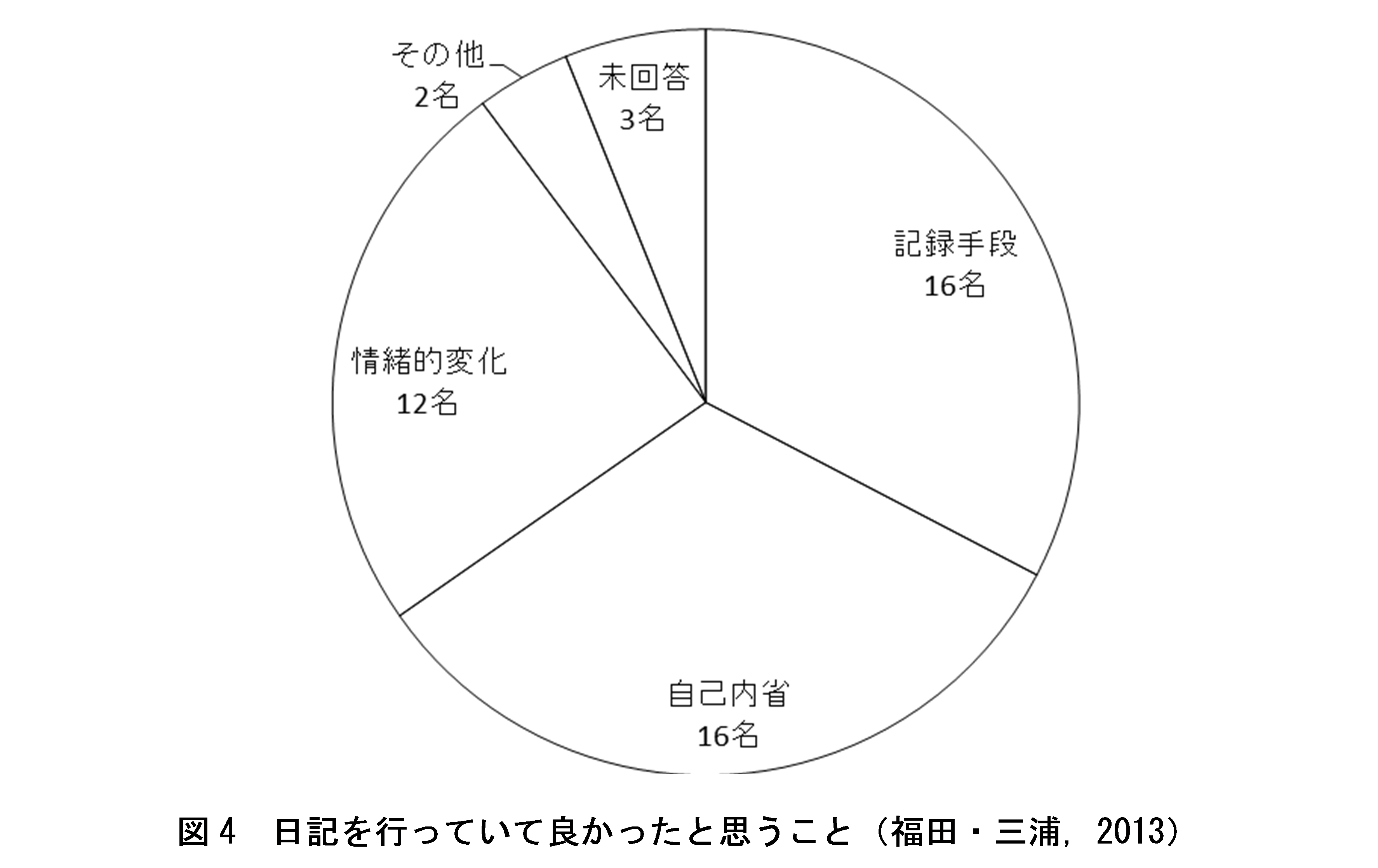

また日記の「よかったと思うこと」において、非公開日記を行っているものについて、「記録手段」、「自己内省」の他に、書くことによって落ち着くなどの「情緒的変化」が多い傾向が示されている(図4)。

日記を書くことによって人々は心身への良い変化を体感として感じ取っているといえる。

これらのことから、精神的健康の向上を目的として、自分ひとりで自身の外に発散を行うことの可能な日記を行うことは、ストレス社会といわれる現代に生きる人々にとって有効なストレス対処であると考える。

なお、本研究では、自分のみが見ることを想定する非公開日記を「日記」と扱い、進める。