問題と目的

1.はじめに

近年、「人は人、自分は自分」といったそれぞれの個性を尊重しようとする考え方が浸透しているように思う。田辺(1997)は、教育においても児童・生徒の個性を尊重し育んでいくことが極めて重要な課題であり、個性尊重、個性を育てる、個性重視などが叫ばれていると述べている。しかし、その一方で、他者と自分を比較せざるを得ない状況が今日、多くなってきているのではないだろうか。そして、資本主義社会の日本は競争社会であると言うことができ、周りの他者よりも実力がある者とない者では、財産や境遇にいたるまで、さまざまな領域において差異が発生してくるだろう。

大学生においても、様々な場面で人からの評価を気にし、他者と自分を比べなければならない場面に出会うだろう。例えば部活や受験、就職活動などが挙げられる。部活場面ではレギュラーの争い、受験場面では周りの人たちと自分の成績を比較し、就職活動場面では面接官からの目を気にしながら、周りの就活生たちと自分を比較してしまうのではないか。これらのことからも、人は常に他者と自分を比較する場面に遭遇することになる。

本研究では、他者と自分を比べることによって起こる感情について着目する。

2.社会的比較

田中(2013)によると、人は自分を身近な他者と比較することで自己に対する評価をすることがある。Festinger(1954)によると、こうした他者との比較を社会的比較と言い、人には自分自身の能力や意見などを評価しようとする欲求が存在すると主張した。この理論によると、人には自分の意見や能力を評価しようとする動因があり、物理的・客観的手段を用いることができないときに、他者との比較を通して自己を評価する。また、比較他者となり得る他者のうち、自分の能力や意見と近い者が、比較のために選ばれる(Festinger, 1954; 山口, 1998; 田中,2013)。これは、自分の意見や能力について不正確な評価を行うことが、多くの状況でよくない結果を引き起こすため、人ができる限り正確な自己像を得たいと思うからであると考えられる。また、正確な自己像を得るために、他者と、それもできるだけ自分と能力や意見の近い他者と比べ相対的な自己評価を行うのではないか考えられる。

さらに社会的比較には、自分と類似した他者との比較だけでなく、自分よりも劣った他者と比較を行う下方比較と、自分より優れた他者と比較を行う上方比較がある。Wills(1981)によると、下方比較を行う理由として、自己高揚欲求が挙げられ、自尊心に対する脅威を感じたときに強く働くと述べている(Wills, 1981; 山口, 1998)。つまり、下方比較とは、自尊心に対する脅威があるときには、自分よりも下位の者との比較によって自尊心を上昇させようとし、自分自身の自己評価を高めることによって、自分の幸福感を増大させようとする行動であると言える。一方、上方比較を行う理由としてWheeler(1966)は、人は自分の能力を正確に評価するために似た者と比較するが、とくに自分より良い者を選択するのは、この良い者と自分が似ていることを確認できることを期待しているからだと述べている(Wheeler, 1966; 山口, 1998)。さらに、山口(1998)は自己改善の欲求も上方比較を行う理由のひとつだと述べており、これは自分より優れた他者と比較することにより、自分自身をより向上させたいと考えることである。

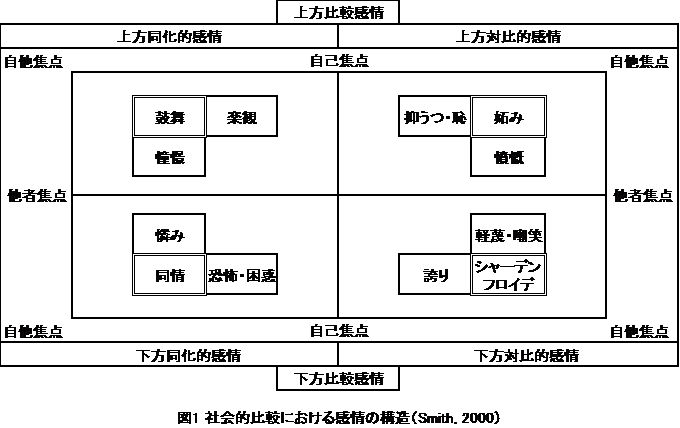

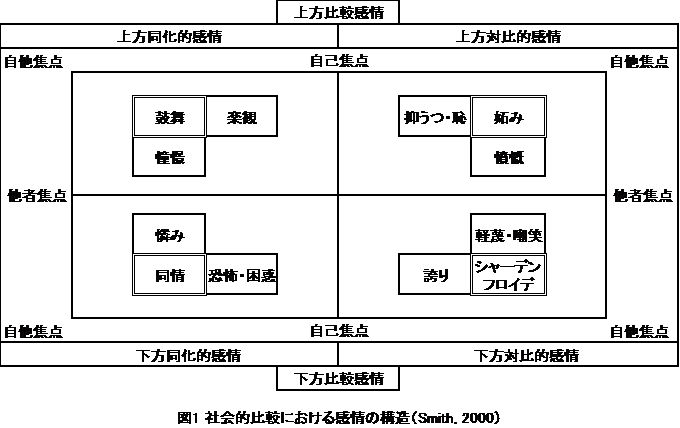

以上より、社会的比較とは、自己に対する評価をすることからうまれ、比較の方向性、感情の性質、注意の方向の3つの観点でこれらの感情を分類している(図1)。他者との比較により自己の能力などについての評価が明確になれば、その結果として個人の自尊心は高められたり低められたりする。そして、自分と他者を比較する社会的比較の中には、自己評価の維持に重点を置き、相手との関係や、比較する内容の重要さが、自己評価の変化に影響するというTesser(1984)の自己評価維持モデル(self-evaluation maintenance model:以下SEMモデル)という考え方がある(山口, 1998; 坪田, 2002)。

3.自己評価維持モデル

Tesser(1984)のSEMモデルは、「人はポジティブな自己評価をしようと動機づけられる」という基本的前提から成り立っている。もし、自己評価が低下するような状況であれば、低下が最小限にとどまるようにし、反対に、自己評価が向上するような状況であれば、積極的に自己評価の向上のために利用するとされる。このとき、自己評価は3つの変数から規定されるが、まず1つ目は自他の類似性である。他者の生まれ・性別・年齢・経歴・容姿・物理的近接性などが自己と類似することに伴って、より自己と同じであればあるほど類似性が高いと言える。例えば自分のきょうだいは他人よりも類似性が高い。2つ目は対象の自己への関与度または領域の重要度で、これは他者の遂行が自己にとってどれだけ重みがあるか、つまりは自己定義にどれだけ関わっているかによって変化する。3つ目は、他者及び自己の遂行内容であり、他者が達成した遂行内容が自分より優れているかどうかで決まる(Tesser, 1984; 山口, 1998; 塩田, 2009)。

これらの3つの変数が組み合わさることで、SEMモデルでは自己評価の向上と低下を導く2つの過程が見出されている。1つ目は、反映過程(reflection process)といい、2つ目は、比較過程(comparison process)という。反映過程は、類似性の高い他者の優れた遂行によって、自己評価が上げられる過程である。比較過程は、類似性の高い他者の優れた遂行によって、自己評価が下げられる過程である。この相反した2つの過程のうち、どちらが生起するかは、遂行内容に対する自己への関与度が影響しており、関与度が低い場合であれば、類似性の高い他者の優れた遂行は自己にとって心地よいものであり、自己評価が上がる反映過程が生じる。逆に、関与度が高ければ、自己にとって脅威となり自己評価が下がる比較過程が生じるのである。例えば、自分の兄弟がオリンピックの体操競技で金メダルを獲得したということは、体操競技での活躍が自己評価とは関連のない場合その人の誇りとなり、自己評価が高まることが考えられる。しかし、自分も選手であり、一緒にオリンピックに参加していた場合では自己評価は低下すると考えられる(Tesser, 1984; 山口, 1998 ; 原, 2014; 磯崎, 1998; 戸谷・田邊, 2012)。

自己評価が下がるというのは人にとって避けたい状況であることから、そのような状況に陥ると、人は前述した3つの変数を状況に応じて巧みに変えることで、自己評価を維持・高揚させるのである。例えば、Gibbons(1994)によれば、相手の優れた遂行を低く評価したり、他者との比較をやめ自分との比較を増やすことや、関与度を低下させるといった防衛的比較方略をとることで、自己評価の低下を防ぐことが明らかとなっている。他にも、自分と他者の類似性の否定(Staperu & Johnson, 2007)や、他の点での社会的比較の増加(Wood, 1999)などによって自己評価の低下を防ごうとするのである。

しかし、SEMモデルによって自己評価を維持・高揚させることができなかったとき、人はどのような感情を喚起するのであろうか。これまでの研究で他者の遂行の方が優れている状況において喚起される感情として、嫉妬や妬みが挙げられる。

4.妬みとは

4-1.妬みの構造

澤田(2002)によると、他者が自分よりも多くの所有に与っているのを目の当たりにしたとき、人はその他者が所有しているものを自分のものにしたいと思うと同時に、不快な感情に苛まれることがあり、こうした感情は、一般的に妬み(envy)と呼ばれ、ネガティブな感情とされる。また、人間は生きていく上で、「妬み」を持たずに生きていくことは希有なこと(斎藤, 2010)であり、この感情はあらゆる文化の人々が共通して感じる感情であると言われている(井上・村田, 2014)。

ネガティブな感情だとされる妬み感情によって問題行動が生じることがある。例えば、子どもの問題行動の一つに「いじめ」がある。澤田(2005)は子どものいじめの一因として、「他者が自分よりも優れている」という異質性を十分に認めることができないということが挙げられると述べている。もちろん、私たちは優越した他者に対して常に妬みを感じるわけではない(井上・村田, 2014)。しかし、当該場面において、「妬み」と呼ばれる不快な感情が経験された場合、少なからず相手への攻撃につながる可能性は否定できない(澤田, 2005)。このような社会問題を減少させていくために、妬み感情について調べることは意義のあることである。

妬み感情は“他者が自分よりも何らかの点で有利な状況にあることを知ることによって生じる不快な感情”(澤田2003)、と定義され、他者と自分を比較することで生まれる感情である。社会的比較では、妬み感情とは上方、対比的、自他焦点の感情に位置づけられる。妬みは優れた結果を示した他者と比較したときの感情であるため、上方比較感情である。そして、自分が不快な感情を感じているが、他者は不快ではない感情を感じているという意味で対比的な感情である。また、そのような上方対比的比較がなされたとき、自己に焦点が向けられると、自分自身の能力や遂行が相手に及ばないという点が強調され、劣等感や恥が感じられる。一方、他者に焦点が向けられると、相手が有利であることが強調されて認められず、怒りや憤慨が生じる。つまり、妬み感情とは、自他共に注意が向けられている感情である(Smith, 2000; 澤田, 2005; 坪田, 2011)。

自他共に注意が向けられる妬み感情は単一の感情ではなく、いくつかの感情が同時に生じる複合感情であると言える。澤田(2001)はにくらしい、ムカつくなどの敵対的対人感情、悲しい、うらやましいなどの否定的自己感情の2因子を抽出しており、坪田は(1990)は、あきらめ、無力感、悲しみなどの感情、敵意、怒りなどの感情、驚き、当惑などの感情、憧れ、落ち込み、劣等感などの感情の4因子を抽出している。

妬みを2つのタイプに分ける考え方もあり、澤田(2005)によると、これは自分が相手よりも劣っているという点に注目されると悪意のない妬みとして劣等感や恥が、他者の有意差に焦点化された場合には悪意のある妬みとして憤慨やうらみが喚起されると考えられる。また、Neu(1980)は憧憬的妬み(admiring envy)と悪意的妬み(malicious envy)と呼んでおり、憧憬的妬みにはあこがれといった快感情も含まれることが考えられる。澤田(2006)は、これらの分類は日本語における羨望と妬みに対応しており、英語におけるenvyには日本の羨望(敵意なしの妬み)と妬み(敵意ありの妬み)の両方のニュアンスが内包されていると述べている。

4-2.嫉妬と妬み

嫉妬と妬みの違いはそれぞれの感情が生起する状況にある。嫉妬は自分にとって非常に重要で価値あるものを持っており、それを誰かが自分から奪い去るのではないかという恐れを感じるときに生じる感情と定義され、妬みは自分が非常に欲しいと思っているが手に入れていない何かを他者が持っていることを知覚したときに生じる感情と定義されている(Schimmel, 2008; 坪田, 2011)。それは、嫉妬は自分とパートナーとライバルという三者関係で生じ、妬みは自分と優れた他者という二者関係で生じるという考え方 (Parrot & Smith, 1993; 塩田, 2009) と一致する。坪田(2011)は嫉妬と妬みの違いの本質についても述べており、嫉妬は失うことへの恐怖、妬みは持ちたいという憧れにあると考えている。

一方、日常的な場面では妬みと嫉妬はさほど区別して使われていないとも考えられる。原(2014)によると、妬みは嫉妬がなくとも発生するが、嫉妬は妬みをともなうことが多い。例えば、嫉妬を経験したとき、自分をライバルと比較することによって「妬み」を感じるということがある。つまり、嫉妬は日常的な用語として妬みを含む意味で使われ、より広い意味の言葉であると言える。

広い意味を持つ嫉妬感情であるが、Bers & Rodin(1984)は嫉妬感情を2つのタイプに分類している。1つは恋愛関係における嫉妬やきょうだい間の嫉妬などのように、特定の他者との既存の望ましい関係が、第三者によって脅かされると認知したときに生じる不快な感情であり、もう1つは自分の業績や地位などにおいて、自分の方が優位か同等である、あるいはそうあるべきだと思っているにもかかわらず、実際には他者の方が優位に立っていると認知したときに生じる不快な感情である。そして、前者のタイプの嫉妬を社会的関係における嫉妬、後者のタイプの嫉妬を社会的比較による嫉妬と呼んでいる(Bers & Rodin, 1984; 坪田, 1993)。前述した嫉妬と妬みの違いにおいて、妬みとは二者関係で生じる感情であると考えられおり、また妬みを後者のタイプの嫉妬と同義であるとするという考え方も出されていることから、本研究でも、社会的比較による嫉妬を妬みと同義にとらえていく。

5.妬み感情の生起要因

5-1.SEMモデルの変数との関連

これまで、妬み感情の生起要因についての研究が多く行われてきたが、もっと多くされてきたのはSEMモデルで述べられている自己と他者の類似性や対象の自己への関与度といった変数との関連である。澤田(2003)は妬み感情は、自分にとって望ましい、あるいは重要な領域において、他者が優れた遂行を成したことを目の当たりにする場面で生じると述べている。また、山本(2009)は他者に良い出来事が起こったとき、自己と同性より異性の他者に対して他者の幸福を共に喜ぶ気持ちが強く経験されやすく、反対に、異性より同性の他者に対して他者の幸福を妬む気持ちが強く経験されやすいと述べており、これは類似点を少しでも多く持っているほうが、妬み感情が喚起されると言えるだろう。これまでも、自他の類似性と対象の関与度は妬み感情の生起に関わるものであると多く言われており、安定した結果であると言える。

比較他者との親密さと妬み感情との関連について検討した研究もある。山本(2009)によると、他者が親しければ親しいほど、共感的喜びがより強くなることを明らかにしており、親密さと妬み感情には負の関連があると言える。また、塩田(2009)は比較他者との関係が深ければ深いほど、類似性だけでなく、異質性の認知も増加すると述べており、親密さには妬みを抑制する側面があると考えられる。妬み感情の生起要因と考えられる1つに自己と他者の近さといものがあるが、これには類似性は含まれるが親密さは含まれないと考えられる。

5-2.自尊感情との関連

喚起要因において、個人特性に注目すると、最も多く研究されているのは自尊感情との関連である。坪田(2002)は自尊感情の低い者が他者との比較によって自尊感情を脅かされやすいために、社会的比較によって生じる嫉妬、つまり妬みを感じやすいと述べている。また、坪田(2002)はそのレベルに関する検討だけでなく、安定性の要因も考慮に入れて検討しており、自尊感情が不安定な者ほど妬みを強く感じていることを指摘した。このことは、自尊感情の不安定な者ほど状況の変化や外的な刺激によって、脅威を感じやすいためであると推測できる。澤田(2008)は自尊感情の高い者は容易に他者を妬まないという結果から、安定した自己像をもっている者は、他者を妬みにくいと述べている。

5-3.自己愛的傾向との関連

妬み感情と自己愛の関連も多くみられている。自己愛的傾向とは「自己を価値あるものと感じようとし、それを他者にも認めてもらおうとする傾向」であり、そのこと自体は健康な人にも見られる一方、自己愛が歪められた形や未熟な形で出現する自己愛の障害が存在する(上地・宮下, 2005)。堤(2006)によると、妬みを感じる傾向は、自己愛の健康的な側面ではなく、病理的側面に大きく関係している。そして、北村・緒賀(2011)は、病理的な自己愛的傾向が高い方は、妬み感情が強くなり、ネガティブな行動をとると述べている。

5-4.獲得可能性との関連

獲得可能性とはLockwood & Kunda(1997)によると、他者の優れた性質(能力や業績、所有物)を自身が獲得できる可能性を指す用語である。Smith(2004)は妬みの生起要因の1つに近くされたコントロール感を挙げており、他者の持つ優れた性質を自分の力で獲得できるという信念のことを指すと述べている(Smith, 2004; 井上・村田, 2014)。井上・村田(2014)は成功した優れた他者を見たときに、その成功を自分が獲得できると感じれば、自己評価が低下しないため、妬み感情は生じないと考え、この獲得可能性が妬み感情の生起に関わるのかについて検討した。それによると、獲得可能性が高いときは低いときと比べて妬み感情が低下することが示された。ただしこの結果は、実験室場面で獲得可能性を操作して行った実験であるため表出されにくいとされる妬み感情をうまく測ることができていない可能性がある。また、獲得可能性の高低を同じ内的要因に関して操作する方法を用いており、外的要因については考えられていない。

また、澤田・新井(2002)は、望ましい対象の獲得可能性の認知が、妬みの対処方略選択に関わっていると考えた。小中学生を対象に行われ、高学年になると獲得可能性が高いと建設的解決方略が選択されるだけではなく、妬み感情の喚起が促され、それを媒介として破壊的関与が選択されるということが指摘された。

5-5.原因帰属との関連

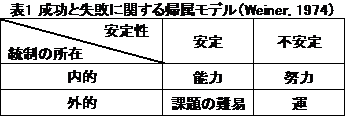

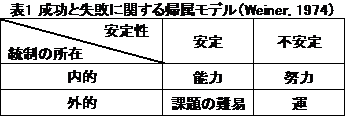

豊田(2012)は原因を何に帰属するかによって、相手に対する対人感情が変化してくると述べた。柳井(1994)によると、自己や他者の行動を理解しようとする過程を帰属過程と呼び、日常生活においてわれわれが示す他人に対する印象や反応は、他者の行為の原因をどのように認知し解釈するかに大きくかかわっているのである。そして、帰属過程においてもっとも中心となるのは、行動の原因を何に帰するかという原因の帰属である。その要因は大きく2つに分けられる。1つは行為者の行動の原因が行為者自身の内部属性(性格や能力など)に関係した要因(内部帰属)であり、他の1つは周囲の状況や他者の影響に帰される要因(外部帰属)である。社会心理学者のWeiner(1974)は,成功と失敗に関する帰属モデル(表2)と動機付けの関係を説明している。帰属モデルとは,ある行動から引き起こされる結果の原因を「統制の所在」と「安定性」の二次元で分類したものである。「統制の所在」は、原因を内的とみなすか外的とみなすか、つまり、自分でコントロール可能か否かである。一方、「安定性」は変動しやすいか否かである。これらの分類に従えば、自分がコントロールでき、かつ安定している原因は「能力」であり、自分がコントロールできるが不安定な(常に一定レベルを保つのは難しい)原因は「努力」である。一方、自分でコントロールできないが、安定している原因は「課題の難度」(仕事の難しさ)であり、自分でコントロールできない上に不安定な原因は「運」となる(Weiner, 1974; 山口, 1998)。坪田(1993)は、個人の持つ帰属傾向と嫉妬状況で感じる嫉妬の強さの関連性を検討しており、就職場面において、外的に帰属することによって嫉妬とねたましさの感情が強いという関係を見出した。また、妬みを経験している人は、その対象の入手が外的にコントロールされており、自分ではその統制が不可能だと感じている傾向がある(Smith & Kim, 2007; 塩田, 2009)という指摘がある。つまり、失敗の原因を外的に帰属した場合のほうが妬み傾向が強いと考えられる。

6.妬み感情の対処方略

妬みを感じることで人にどのような影響を及ぼすのだろうか。一般的には、妬みを感じた相手への悪口を言ったり、攻撃したり、無視をしたりといった否定的な行動を行うイメージがされるのでないだろうか。Silver & Sabini(1978)は、相手を貶めたり相手の邪魔をしたりといった方法が妬みの結果として生起しやすいことを示している(Silver & Sabini, 1978; 坪田, 2011)。澤田(2002)は小中学生を対象に妬みの対処方略選択について検討しており、「破壊的関与」、「意図的回避」、「建設的解決」の3方略を挙げており、情動的・行動的な対処方略をとりがちであるという小学生は破壊的な行動に帰結しやすく、中学生では妬み傾向の高い中学生は、行動的な対処だけではなく、認知的な対処をとることも可能になると述べている。このことから、年齢が上がるにつれ、妬みを経験した際の行動が行動的な対処方略から認知的な対処方略を取るようになると考えられる。また、Salovey & Rodin(1988)は、できるだけ感情を表さず、他人に援助を求めない「自己依拠」、自分のポジティブな面に目を向ける「自己補強」、重要なものからあえて目をそむける「選択的無視」の3方略を挙げた(Salovey & Rodin, 1988; 原, 2014)。その際、今回の研究では大学生を対象とするため、妬みの対処方略として代表的な攻撃的な対処方略ばかりでなく、周りの人にマイナスなイメージとして受け取られないような対処方略についても考えたい。

以上より、原(2014)による大学生を対象にした妬みの対処方略研究で用いられた、自分のポジティブな面に目を向ける「自己補強」因子、攻撃的で問題解決に結びつかない「破壊的関与」因子、何もしないだけでなく、故意に問題そのものに携わらないようにしている「意図的回避」因子、自分の感情を我慢し表に出さないように、平気なふりをする「感情抑圧」因子、他者を利用して問題解決を試みようとする「他者介入型解決」因子を本研究でも用いる。

7.本研究の目的

以上のように今後さらに競争社会へとなっていく世の中で、どうしても他者と自分を比較する場面に遭遇することになる。他者との比較からうまれる妬み感情がどのような場面で生起するかを検討すること、またそのような妬み感情を感じた際、どのような対処方略をとることが妬み感情の低減に影響するのかを検討することで、ネガティブな印象がある妬み感情とうまく付き合っていくことができるのではないかと考えられる。

これまで妬み感情の生起要因について扱った研究は多かったが、SEMモデルで用いられる変数や個人特性との関連をみた研究が多かった。本研究では、現在あまり研究の進んでいない獲得可能性と原因帰属が妬みの生起に関わっているのかを検討すること、そして妬みの対処方略とどのように関連するのかを検討することを目的とする。