問題と目的

恋愛は多くの青年たちの話題に挙がるように、青年期にとって重大な関心事のひとつである。多くの青年が異性と親密な関係(恋愛関係)をもちたいと望むようになる(髙坂,2013)。しかし一方で、青年期の恋愛は、青年自身の不安定な内面的問題などにより失恋に終わりやすいという面がある(宮下・臼井・内藤,1991)。つまり、青年期では一度恋愛関係を築いてもその関係が崩壊しやすいということである。この失恋すなわち親密な関係における関係崩壊というのは愛情・依存の対象を失う対象喪失を導く現象であるため(牧野,2014)、青年にとっては極めてストレスフルな出来事となる。また飛田(1989)は、親密な関係の崩壊にともない、うつ的な感情だけでなく、孤独感を強く持ったり、あるいは自分に対する自信や自己許容感が低下したりすることも考えられると述べている。このように親密な関係の崩壊というのは青年にとって様々な負の影響をもたらすものである。

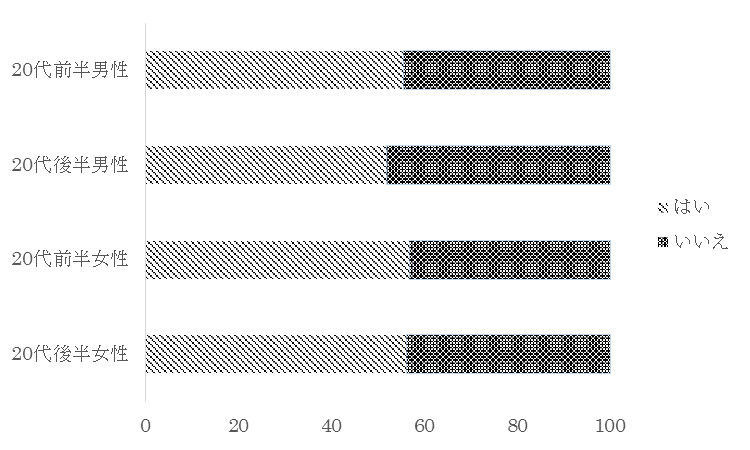

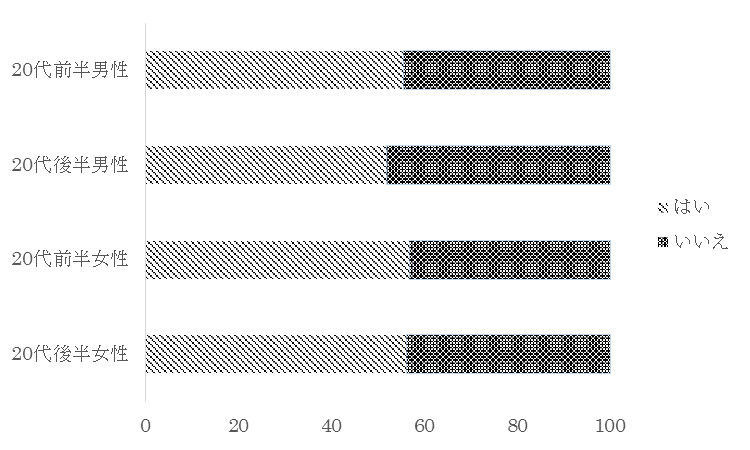

近年では「草食系」という言葉が出てきているように、恋愛に対して消極的な若者が増加傾向にある。内閣府(2011)の「未婚者の交際状況」の調査からは、20代前半~30代後半の8104人の内で「恋人なし」の割合が37.9%、「交際経験なし」の割合が25.8%と、未婚者の約6割は恋人として交際している異性がいないことを明らかにしている。また同じく内閣府(2011)の「今、恋人がほしいか」という調査の中では、交際経験のない20代前半~後半の男女、それぞれ半数近くが恋人を欲しいと思っていないことを明らかにした。

またオーネット(2014)は、2014年1月に成人式を迎える新成人を対象とした調査の中で、交際相手が欲しいと考える男性の減少傾向は続き、新成人男性の2人に1人は交際経験がないことを明らかにした。一方でオーネット(2014)は、現在の交際相手と「結婚したい」と回答した新成人は過去最高を記録したことを明らかにしている。現在の交際相手と関係を維持し、いずれはその相手と「結婚したい」と思う若者が増えている中で、失恋に終わりやすい青年期の親密な関係はどのようにしたら関係崩壊を導かずに済むのだろうか。

本研究では対人葛藤に着目する。対人葛藤とは自分と他者とで意見が対立するような場面のことを言う。これまでの研究の中で青年期の対人関係の発達においては、重要な他者である親や友人との関係を良好に維持しながら、その中で自己の考えや要求を主張、実現していくことがテーマであることが明らかにされている(Grotevant & Cooper,1986; Youniss & Smollar,1985)。青年にとって恋人という存在は、親や友人と並んで重要な他者であろう。恋人との関係を発達させ、良好に維持していくためには、対人葛藤場面においていかに上手く対処するかが重要になってくる。恋人との対人葛藤を上手く乗り越えられず相手との関係が悪くなることが、その関係の崩壊をもたらす要因の一つと考える。恋人との葛藤時に上手く対処をし、相手との関係を良好に維持するために必要な要因とは何なのだろうか。

これまでの対人葛藤研究を見てみると、排他性や交際期間、交渉過程を要因として取り上げているものがある。相馬・山内・浦(2003)は、恋愛・結婚関係においてその排他性と交際期間が葛藤時の対処行動選択に与える影響を検討している。相馬らは排他性をパートナー以外の他者とも情緒的な関係を有し、多極的にサポート・ネットワークを持つ程度として捉えた。つまりパートナー以外の他者からの情緒的なサポートが多いか少ないかということである。ここでの排他性が高い者というのはパートナーから得られる情緒的サポートの価値とパートナー以外の他者から得られる情緒的サポートの価値の差が大きい者のことを指す。他者からのサポート知覚が適切な葛藤対処行動を促進すると示唆されていることに焦点を当て、排他性が低い者の方が高い者より対処行動を積極的にとるだろうと予測した。また従来、交際期間が短いほど葛藤時に破壊的行動をとりやすく、長いほど建設的行動をとりやすいと示唆されていることに焦点を当て、排他性が低い者の方が高い者に比べ、交際期間が短ければ破壊的行動を、長ければ建設的行動をより積極的にとるだろうと予測した。調査の結果、交際期間長期群において、排他性が低い者はより破壊的な対処行動が抑制されやすいこと、排他性が高い者は建設的な対処行動が抑制されやすいことが明らかとなった。この結果から相馬らは恋愛・結婚関係における排他性が高いほどその交際期間に応じた対処行動(交際長期群であれば建設的行動、交際短期群であれば破壊的行動)が抑制されやすい可能性を示唆している。また交際期間が短ければ関係を終結しても失われる利益が少ないため、破壊的行動(別れ行動や無視行動)をとって関係を終結させることが個人の適応には重要だと指摘していた。しかし交際期間の長短の比較の結果においては予測に反し、交際期間短期群においても建設的行動である話し合い行動が多く選択されていることが明らかとなった。破壊的な対処行動が有効な場面だからといって必ずしも建設的な対処行動が抑制されるとは限らないと指摘している。つまり、交際期間の長短は葛藤時の対処行動選択にあまり影響を与えないということである。交際期間の長短と相馬らによって明らかにされた排他性の高低以外で葛藤時の対処行動に影響を与える要因は何であろうか。

長峰(1999)は青年期における対人葛藤場面での交渉過程に着目した研究を行っている。相手やその相手との関係をどのように捉えているかは交渉過程において方略を選択する際に影響を与えているとし、友人場面と父子場面、母子場面における交渉過程の比較を検討した。その結果、母子場面が他の2つの場面と違う交渉過程を行っていることが明らかとなった。ここでは母親を仮想場面における主人公の要求を無条件に「許容する人」と捉えていることが明らかとなった。このことを長峰は「対人的目的」や「相手の反応に関する信念や予測」という要因が、互恵性を大事にする交渉パターンとそうでない交渉パターンとの違いを説明するとしている。つまり対人葛藤場面では相手との関係の捉え方という要因がその対処方略に影響を与えていることが示唆されたといえよう。しかし長峰(1999)の相手との関係の捉え方というのは友人や父母に限られているため、恋人関係での相手との関係の捉え方という要因が必要になってくるであろう。

恋愛関係における相手との関係の捉え方の研究として清水・大坊(2005)に着目する。この研究では大学生を対象に恋愛関係における関係性認知が精神的健康におよぼす影響が検討されている。清水・大坊は関係性認知を関係の現在の状態や将来の予測などを含めた関係の知識の総体としている。この関係性認知は、恋愛関係や夫婦関係といった非常に親密な関係において明らかにすることは重要な問題であるとし、恋愛関係の関係性認知そのものに関する研究は今までにないために、その因子構造を明らかにすることを目的とした。その結果、恋愛関係の関係性認知の構造において4因子(重要性、緊張感、不確実性、活発性)を見出した。本研究では清水・大坊が明らかにしたこの恋愛関係における関係性認知を葛藤時の対処方略に影響を与えるものとして取り上げたい。

相馬ら(2003)では対象者の平均年齢が31.7歳と壮年期が対象であったのに対し、青年期を対象にした恋愛関係における対人葛藤研究として古村・戸田(2008)の研究を取り上げる。この研究では親密な関係を恋人関係と親友関係に分け、それぞれ対人葛藤対処方略尺度を作成しその比較を行っている。またその尺度に基づき、対処方略がそれぞれの関係の維持と発展にどのように影響するのかを検討している。対処方略には恋人関係と親友関係で構造の差はほとんどみられないことが明らかとなった。また恋人関係、親友関係どちらにおいても対話方略は関係をポジティブに変化させ、コミットメントを高めること、回避方略は関係をネガティブに変化させ、コミットメントを低めることを明らかにした。譲歩方略に関してはどちらの関係においても関係をネガティブに変化させるが、恋人関係においては、コミットメントは高めることを明らかにしており、恋人関係では譲歩方略を用いることも有効であると述べている。古村・戸田は、この、恋人関係において譲歩方略は関係をネガティブに変化させつつもコミットメントは高めるという結果には東海林(2006)の研究の知見が関わるとしている。

東海林(2006)は新婚女性を対象に、夫婦間葛藤への対処における譲歩の機能をその意味づけ過程に焦点を当てて検討している。譲歩的な対処は必ずしも不満を残すものではなく、他の対処をするよりも譲歩的な対処の方が良かったとポジティブに評価されていることを明らかにした。その場合には折り合いをつけるという意味づけ過程が存在していることも明らかにしており、被験者たちはその場の情緒状態が険悪になるのを避けるため、というように自分なりに納得のいく形で折り合いをつけていた。

この結果を踏まえて古村・戸田(2008)は、譲歩方略は恋人、夫婦、親友などの関係性によって有効性が異なってくる可能性を示唆している。恋人関係は親友関係より関係解消へのコストが大きく、関係維持を前提に葛藤への対処を行っているであろうということが、譲歩の有効性を高める一因となっているのかもしれないとしている。しかし東海林(2006)は、深刻な葛藤への対処に当たっては、折り合いを伴う譲歩的な対処がどのように働くのかという疑問を残している。そのため本研究ではこの点にも着目する。

恋人関係の中で起こるさまざまな葛藤には深刻さの程度に幅があると考える。日常的な、相手の行動に対して疑問を覚える比較的深刻さの小さい葛藤から別れ話にもつれ込むような深刻さの大きい葛藤があるだろう。本研究ではその点を葛藤重大度という観点から捉えることとする。葛藤の原因となった出来事が自分にとって重大なものであったかそうでなかったか、また相手にとって重要だったと思うかという点から対処方略に違いが出るのかを検討したい。

本研究の目的は恋人との対人葛藤場面において、ポジティブな変化をもたらす対処方略を検討することである。その要因として、関係性認知、葛藤重大度の観点から検討する。

また古村・戸田(2008)の研究では、恋人関係との比較を測るものとして親友関係を用いていたが、親友という枠組の中で被験者に思い浮かべさせた相手は同性であった。そこで本研究では恋人関係との葛藤の比較を測るものとして、異性友人関係との葛藤も同様に検討する。

目次