◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

結果1

1.インタビュー調査についての結果

1-1.SCATによる分析結果

インタビュー調査によって得られたデータと,質問紙調査で得られたデータの分析を行った。以下にはインタビューによって得られたデータの分析について示した。

大谷(2007)によるSCAT(Steps for Cording and Theorization)を採用した。SCATは,一つのケースのみのデータを分析することや,アンケート調査の自由記述欄のような比較的小さな質的データを分析する際に有効であるとされている。また,本研究で得られたデータを分析するにあたって,大きな概念としてまとめるよりも対象について記述的な理解を得ることに重点を置いて分析を進めていくため,SCATでの分析を試みた。

分析はパーソナルコンピューター上の表計算ソフトを用い,以下の手順で進めた。観察記録や面接記録などの言語データをセグメント化し,そのそれぞれに「データの中の着目すべき語句」「それを言いかえるためのデータ外の語句」「それを説明するための語句」「そこから浮き上がるテーマ・構成概念」の順にコードを考案して付した(4ステップコーディング)。次に,テーマや構成概念を紡いでストーリー・ラインと理論を記述した。そこから,複数のインタビューデータのそれぞれのストーリー・ラインを紡いで,大きなストーリー・ラインの検討を試みた。

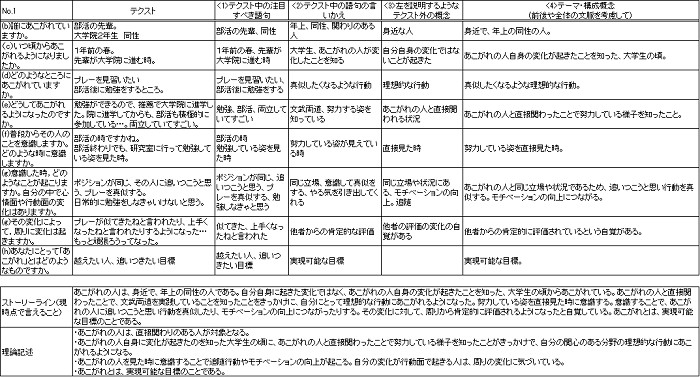

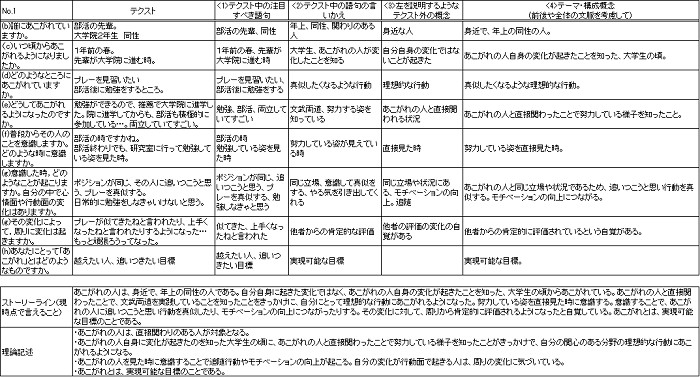

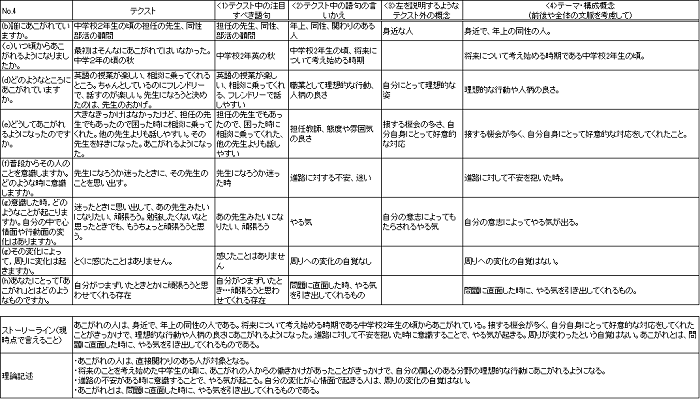

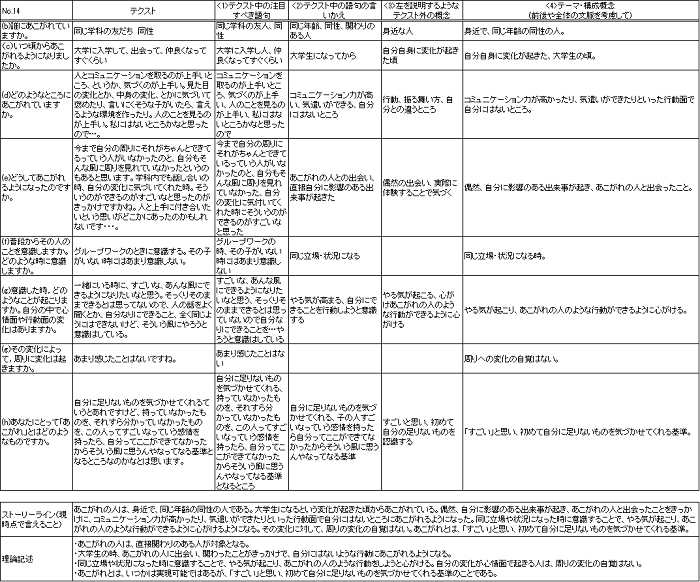

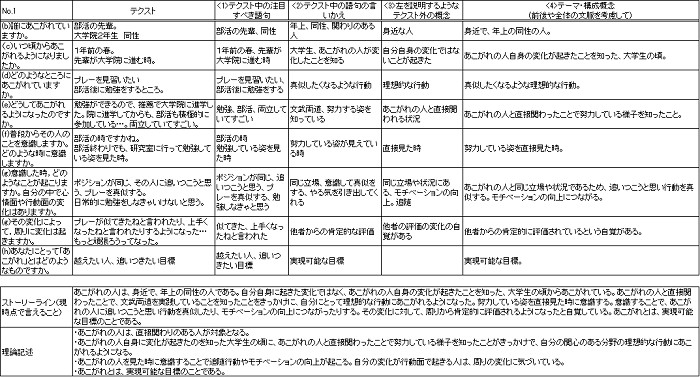

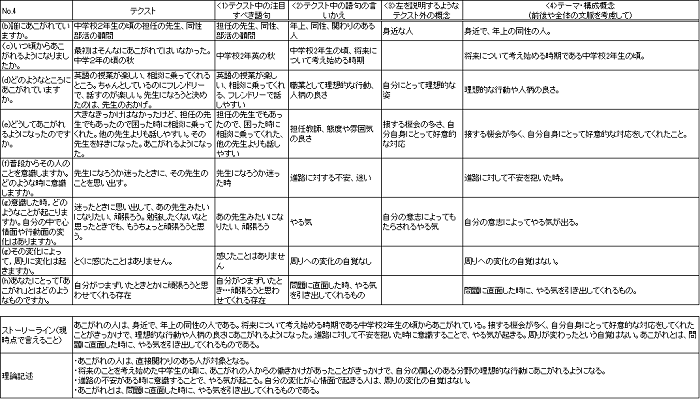

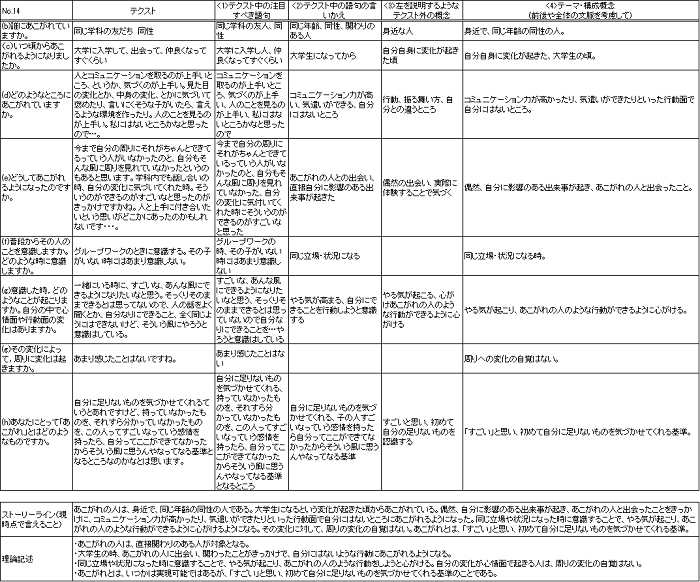

インタビュー調査をSCATにより分析した結果をTable1に示す(一部抜粋)。

Table1 インタビュー調査

※個人情報の配慮のため,一部抜粋とさせていただきました。

詳細は三重大学教育学部人間発達科学課程人間発達科学コースの平成28年度卒業論文集に掲載しています。

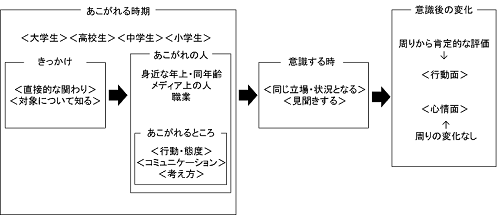

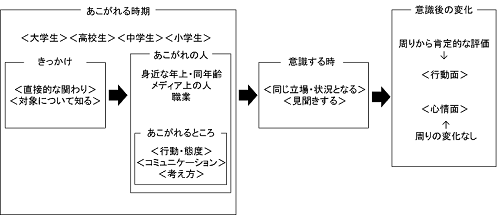

分析の結果から,あこがれの対象,あこがれるところ,あこがれる時期,あこがれたきっかけ,あこがれの人を意識する時,意識した時の自分自身の変化と周りの変化についてFigure2にまとめ,それらを説明する。

Figure2 あこがれの対象・時期・効果

あこがれの対象になるのは,<身近な年上の人>(18人/32人中)が最も多く挙げられ,次いで,<身近な同年齢の人>(7人/32人中),<メディア上の人>(4人/32人中),自分の就きたい<職業>に就いている人(3人/32人中)という順であった。<身近な年上の人>は,「サークル・部活の先輩」(7人/18人中),「教師」(5人/18人中),「親・親戚」(5人/18人中),「カウンセラー」(1人/18人中)の順に挙げられた。<身近な同年齢の人>は,「学科の同期」や「中学校の時の友人」が挙げられたが,「小学校,中学校が同じ友人」といった,友人としての期間を区別ができないため,これ以上の分類は行わなかった。また,<メディア上の人>と自分の就きたい<職業>に就いている人に関しても,これ以上の分類は行わなかった。

どのようなところにあこがれるかについては,<行動・態度>,<コミュニケーション>,<考え方>と大きく3つに分かれた。<行動・態度>には,「自分の関心のある分野の理想的な行動・姿」や「誠実な態度」,「行動力」が分類された。<コミュニケーション>には,「コミュニケーション力の高さ」や「コミュニケーションの取り方」が分類された。<考え方>には,「前向きな考え方」や「生き方」,「物事を多角的に考える」が分類された。

あこがれる時期は,<大学生の時>(18人/32人中)が最も多く挙げられ,次いで,<中学生の時>(8人/32人中),<高校生の時>(5人/32人中),<小学生の時>(1人/32人中)という順であった。

あこがれたきっかけは,<直接的な関わり>,<対象について知る>と大きく2つに分かれた。<直接的な関わり>には,「あこがれの人との出会い」や「あこがれの人と直接関わったこと」,「自分に対して好意的な対応をしてくれたこと」といった内容が分類された。<対象について知る>には,「直接見たこと」や「偶然対象のことについて知ったこと」,「対象の人と同じ立場を経験したこと」といった内容が分類された。

あこがれの人を意識する時は,あこがれの人と<同じ立場や状況となる>時,あこがれの人のことを<見聞きする>時の2つに分かれた。<同じ立場や状況となる>とは,あこがれの人の立場や職業的な役割,あこがれるきっかけとなった状況に自分自身が遭遇することである。<見聞きする>とは,あこがれの人と一緒に過ごしたり,あこがれの人のことを他者から聞いたりすることである。

あこがれの人を意識することで自分自身に起こる変化は,<行動面>と<心情面>の大きく2つに分かれた。<行動面>の変化には,「模倣行動」,「物事に諦めずに取り組む」,「進路選択」が分類された。<心情面>の変化には,「やる気・モチベーションの向上」や「あこがれの人に近づきたいと思う」,「関心のあるものへの気持ちが高くなる」が分類された。そして,<行動面>での変化がある人は<周りから肯定的な評価>があり,<心情面>での変化がある人は<周りの変化なし>という回答に分かれた。<周りからの肯定的な評価>とは,「最近頑張っているねと言われた」や「これまでと(良い意味で)異なる反応があった」と周りの変化に対して自覚があるとみられる内容を含んだものである。

また,あこがれについての回答は,<目標>,<モチベーションを上げる存在>,<自分に気づきを与える存在>の3つに大きく分かれた。<目標>(No.1,2,3,5,9,10,11,12,15,16,19,20,22,26,32,33,34)は「実現可能な目標」,「将来なりたい自分」,「手の届かないような存在ではなく,いずれは越えるもの」といった目標やなりたい自分といった内容を含んだものが分類された。<自分に気づきを与える存在>(No.14,17,18,21,23,24,27,28,31)は,「自分にはないところを持っていること」,「自分にはないもの,できないことを頑張っている存在」,「唯一のものを持っている存在で,同じようにできなくても素直にすごいと思える存在」といった自分に足りないものに気づかせてくれる存在や,自分には持っていないところを持っていてすごいと思える存在といった内容を含んだものが分類された。<モチベーションを上げる存在>(No.4,6,29,30)は,「今の自分とその人を照らし合わせて自分なりにできることを頑張ってやってみようと思える原動力」,「自分に焦りを与えるものではあるが,頑張ろうと思える存在」といったモチベーションに関する回答が分類された。その他に「自分の好きなものとして一番上のもの」(No.7)や「すごいと思える人の中でも別格,頂点」(No.8)といった回答があった。

◆ ◆ ◆

1-2.あこがれの対象とインタビューの質問項目とのクロス集計

あこがれの人として,<身近な年上の人>,<身近な同年齢の人>,<メディア上の人>,自分の就きたい<職業>に就いている人の4つの対象が挙げられた。そこで,対象ごとの特徴を検討するために,あこがれる時期(Table2),あこがれるところ(Table3),きっかけ(Table4),あこがれの人を意識する時(Table5),あこがれの人を意識することで起こる変化(Table6),自分自身の変化の自覚の有無(Table7),周りの変化の自覚の有無(Table8)についてクロス集計を行い,グラフに示した。

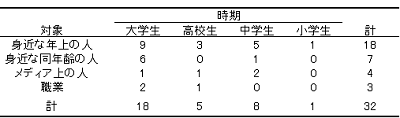

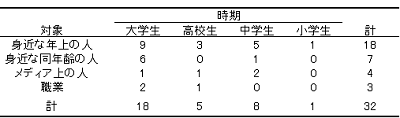

Table2 あこがれの対象とあこがれる時期(人数)

あこがれの対象とあこがれる時期について,<身近な年上の人>は,大学生9人/18人中,高校生3人/18人中,中学生5人/18人中,小学生1人/18人中であった。<身近な同年齢の人>は,大学生6人/7人中,高校生0人/7人中,中学生1人/7人中,小学生0人/7人中であった。<メディア上の人>は,大学生1人/4人中,高校生1人/4人中,中学生2人/4人中,小学生0人/4人中であった。<職業>は,大学生2人/3人中,高校生1人/3人中,中学生0人/3人中,小学生0人/3人中であった。

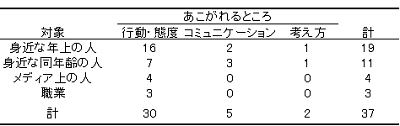

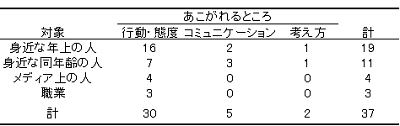

Table3 あこがれの対象とあこがれるところ(回答数)

あこがれの対象とあこがれるところ(複数回答)について,<身近な年上の人>は,行動・態度16個/19個中,コミュニケーション2個/19個中,考え方1個/19個中であった。<身近な同年齢の人>は,行動・態度7個/11個中,コミュニケーション3個/11個中,考え方1個/11個中であった。<メディア上の人>は,行動・態度4個/4個中,コミュニケーション0個/4個中,考え方0個/4個中であった。<職業>は,行動・態度3個/3個中,コミュニケーション0個/3個中,考え方0個/3個中であった。

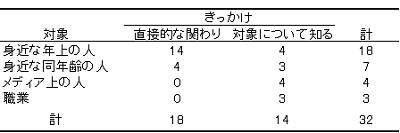

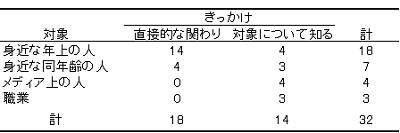

Table4 あこがれの対象とあこがれたきっかけ(人数)

あこがれの対象とあこがれたきっかけについて,<身近な年上の人>は,直接的な関わり14人/18人中,対象について知る4人/18人中であった。<身近な同年齢の人>は,直接的な関わり4人/7人中,対象について知る3人/7人中であった。<メディア上の人>は,直接的な関わり0人/4人中,対象について知る4人/4人中であった。<職業>は,直接的な関わり0人/3人中,対象について知る3人/3人中であった。

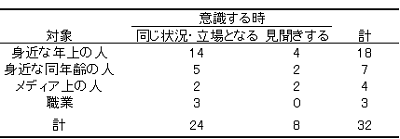

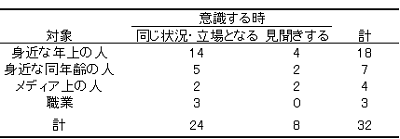

Table5 あこがれの対象とあこがれの人を意識する時(人数)

あこがれの対象とあこがれの人を意識する時について,<身近な年上の人>は,同じ状況・立場となる14人/18人中,見聞きする4人/18人中であった。<身近な同年齢の人>は,同じ状況・立場となる5人/7人中,見聞きする2人/7人中であった。<メディア上の人>は,同じ状況・立場となる2人/4人中,見聞きする2人/4人中であった。<職業>は,同じ状況・立場となる3人/3人中,見聞きする0人/3人中であった。

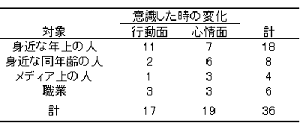

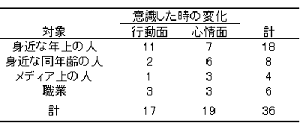

Table6 あこがれの対象と意識した時に起こる変化(回答数)

あこがれの対象とあこがれの人を意識した時に起こる変化(複数回答)について,<身近な年上の人>は,行動面11個/18個中,心情面7個/18個中であった。<身近な同年齢の人>は,行動面2個/8個中,心情面6個/8個中であった。<メディア上の人>は,行動面1個/4個中,心情面3個/4個中であった。<職業>は,行動面3個/6個中,心情面3個/6個中であった。

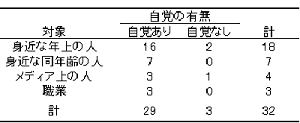

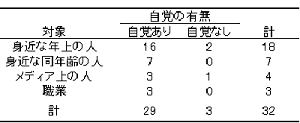

Table7 あこがれの対象と意識した時に起こる自分自身の変化の自覚の有無(人数)

あこがれの対象とあこがれの人を意識した時に起こる自分自身の変化の自覚の有無について,<身近な年上の人>は,自覚あり16人/18人中,自覚なし2人/18人中であった。<身近な同年齢の人>は自覚あり7人/7人中,自覚なし0人/7人中であった。<メディア上の人>は,自覚あり3人/4人中,自覚なし1人/4人中であった。<職業>は,自覚あり3人/3人中,自覚なし0人/3人中であった。

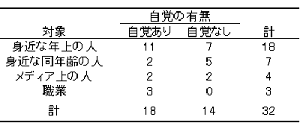

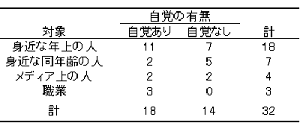

Table8 あこがれの対象と意識した時に起こる周りの変化の自覚の有無(人数)

あこがれの対象とあこがれの人を意識した時に起こる周りの変化の自覚の有無について,<身近な年上の人>は,自覚あり11人/18人中,自覚なし7人/18人中であった。<身近な同年齢の人>は自覚あり2人/7人中,自覚なし5人/7人中であった。<メディア上の人>は,自覚あり2人/4人中,自覚なし2人/4人中であった。<職業>は,自覚あり3人/3人中,自覚なし0人/3人中であった。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆