問題と目的

1.問題

1-1 だてマスクの登場

近年,風邪,インフルエンザ,花粉症などの影響により,日本では季節や男女を問わずマスクが着用する人々を見かけるようになった。しかし,外国では,風邪やインフルエンザ,花粉症の季節であってもマスクを着用する人々を見かけることがなく,マスクの着用は,手術などを行う医療機関や,粉塵の多い工事現場などに限定され,公共の場で一般の人々がマスクで顔を覆う姿は見受けられない。マスクを着けて街を歩けば,周囲から不審がられてしまうほどである(堀田,2012)。

一方日本では,公共の場では一般の人々が当たり前のようにマスクを着用し,マスク姿が自然である。このような違いに着目してみると,マスクの着用は日本特有の文化であると言えよう(堀田,2012)。

日本国内でのマスクの着用が定着することにより,最近では花粉対策や感染症予防などの本来の衛生目的とは違った目的でマスクを着用する人々が見受けられるようになった。

本研究では,眼鏡の機能を目的とせず,装身具として眼鏡を使用することを「だて眼鏡」と呼ぶように,本来の目的とは違った目的でマスクを着用することを「だてマスク」と呼ぶ。

花粉対策や感染症予防など,本来の衛生目的でマスクを着用するだけでなく,だてマスクという,本来の衛生目的とは異なる目的でマスクを着用する人々が現れたのはなぜだろうか。また,だてマスクをする人々には,どのような心理的特徴があるのだろうか。

1-2 だてマスクの現状

マスクの使用目的の多様化に伴い,ドラッグストアには香り付きマスクやデザインの入ったマスク,小顔に見えるマスクといった二次機能の付いた商品が増えており,だてマスクに関心が向けられつつあることが窺える。

また,株式会社インターワイヤードのDIMSDRIVE(2014)が3月に行った調査によれば,だてマスク経験者は全体で20.7%であり,男性は,20代17.1%,30代17.8%と20代と30代の割合が特に高いという結果となっている。また,女性は年代が若いほどだてマスク経験者の割合が高く,特に20代女性は53.1%と半数近くがだてマスク経験者であるという結果が出ている。このことから,男性に比べ,圧倒的に女性が多く,特に若い年代にだてマスク経験者が非常に多いことがわかった。

また,予防目的でマスクを頻繁にする人の中のだてマスク経験者の割合は45.6%,たまにする人の中のだてマスク経験者の割合は25.1%であり,風邪・花粉症予防などの本来の衛生目的での着用頻度が高いほど,だてマスク経験者の割合が高いということも分かっている。

さらに同調査では,だてマスクをする理由として,51.8%の人が「マスクをしているとあたたかいから」と回答し,続いて「すっぴんでも気にしなくて良いから」が51.7%であった。次に「顔が隠れることにより,安心感があるから」が30.2%,「湿度が保てて,肌の調子が良いから」が29.4%という結果となっている。

さらに,ユニ・チャーム株式会社(2014)が10月に行ったアンケート調査では,女性299名のうちの9割以上がだてマスクをすると回答しており,そのうちの約半数の女性が「すっぴんを隠す」,「目元を強調する」,「小顔に見せる」といった外見を意識した使い方をしているという結果が報告されている。

朝日新聞(2011)は,1月にだてマスクをする中高生について,2月にはだてマスクをする大人について取り上げている。朝日新聞に掲載された記事では,「なんとなく落ち着くから」,「顔がコンプレックスだから」,「顔を隠せて視線にさらされない安心感があるから」,「会いたくない人に気づかれずやりすごすため」など,さまざまな理由でだてマスクをする人々の声が紹介されている。

1-3 だてマスクと化粧

だてマスクと同じように,「すっぴんを隠す」,「顔のコンプレックスを隠す」という目的で用いられる手段として,化粧が挙げられる。

松井ら(1983)は,人が化粧をする動機について,「他者への印象管理」と「自分の欠点の補完」というネガティブな動機を挙げている。

一方で,宇山ら(1990)は,20歳代から50歳代までの女性を対象に,素顔のときと比較して化粧をしたときの気持ちの状態について調査をし,因子分析を行っている。その結果,「積極性の上昇」,「リラクセーション」,「気分の高揚(対外)」,「気分の高揚(対自)」,「安心」の5つの因子が抽出されている。

飛田(1996)は,化粧をする動機について,「美しく見られたい」といったような他者が抱く自分の印象に働きかける自己呈示の側面もあると同時に,「不快に思われたくない」,「素顔をみせるのは申し訳ない」といったような他者からのネガティブな印象を回避しようとすることも大きな理由の1つであるとしている。

以上のことから,化粧は,対自,対人の両側面において,ポジティブな動機でもネガティブな動機でも利用されていることが考えられる。

Cashら(1982)の研究において,自己意識と身体意識,身体満足感,社会的不安と化粧行動の関連について検討している。その結果,化粧行動が自信と社交性を高めることや,身体にコンプレックスを抱える人や公的自意識が強い人ほど比較的化粧行動が多いことが示されている。

また,化粧行動が社会的不安を低下させ,顔に関する満足感を上昇させることが示唆された。

このことから,化粧行動が,化粧をする人自身にポジティブな影響を与えていることが考えられる。

さらに,松井(1993)の研究では,内向的な人が,化粧をすることにより積極的な行動がみられるようになったという結果が報告されている。

このことから,化粧行動によって自信が高められ,対人関係にも影響を及ぼすと考えられる。

また,村澤(1992)は,化粧の基本的な働きは「隠す」と「見せる」の2つであると述べている。

「隠す」働きは,自分の欠点を見せないことである。つまり,この働きが「顔のコンプレックスを隠す」ことであり,だてマスクと化粧の共通点となる。

一方「見せる」働きは,「隠す」よりも積極的な行動で,自己を表現して見せることである。

化粧は,視覚的には隠されたものは見えなくても,ファンデーションなどのような,隠すために使用したものは見える,つまり「見せる」ことになり,外見からして明確に「隠す」と「見せる」を区別することが難しい。

一方,だてマスクは顔の下半分を完全に覆い隠してしまうため,表情までも隠すことができたり,外界から守られているという安心感を得ることができると考えられる。これは化粧にはないだてマスク特有の働きであると言えよう。

1-4 マスクの定義

マスクとは,顔の全体にかぶる,もしくは覆うものである。

一般的には,衛生あるいは防護の目的で口や鼻を外界と遮断するものをいう。空気中の塵やホコリ,菌,ウイルスなどが体内に取り込まれるのを防ぎ,口や鼻からの分泌物を周りにまき散らさないようにするためのものである。

日本衛生材料工業連合会(2008)のホームページにおいて,マスクは「天然繊維・化学繊維の織編物または不織布を主な本体材料として,口と鼻を覆う形状で,花粉,ホコリなどの粒子が体内に侵入するのを抑制,また,かぜなどの咳やクシャミの飛沫の飛散を抑制することを目的に使用される,薬事法に該当しない衛生用製品」と定義されている。本研究で扱うマスクは,この定義に従うものとする(日本衛生材料工業連合会,2008)。

1-5 日本におけるマスク使用状況

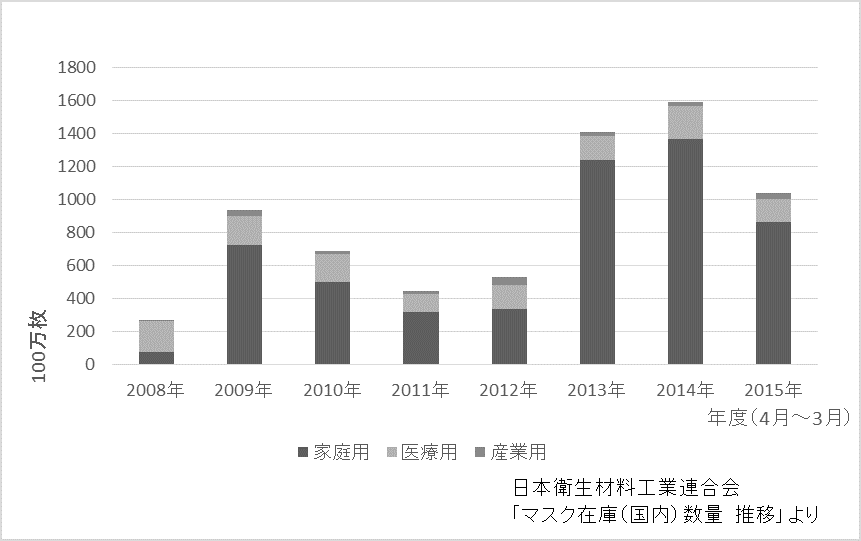

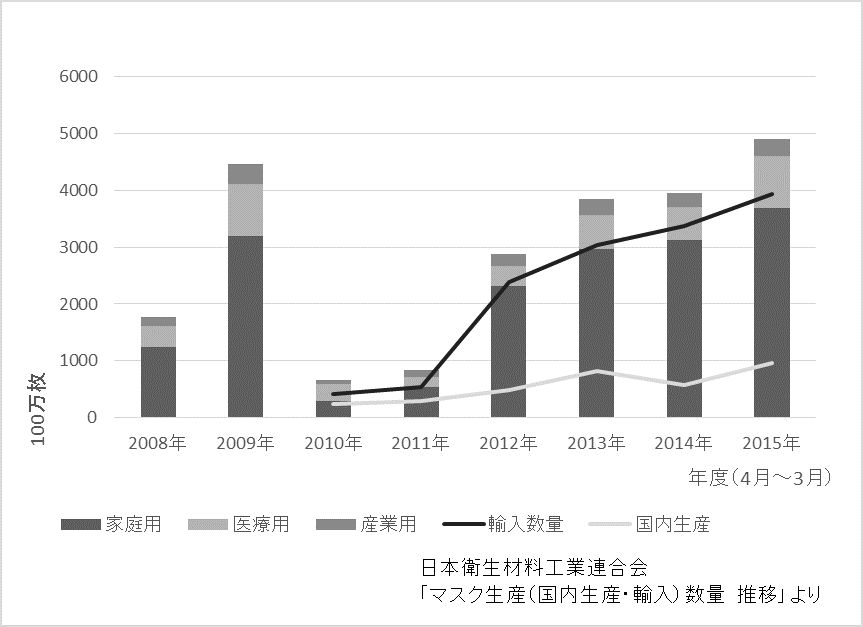

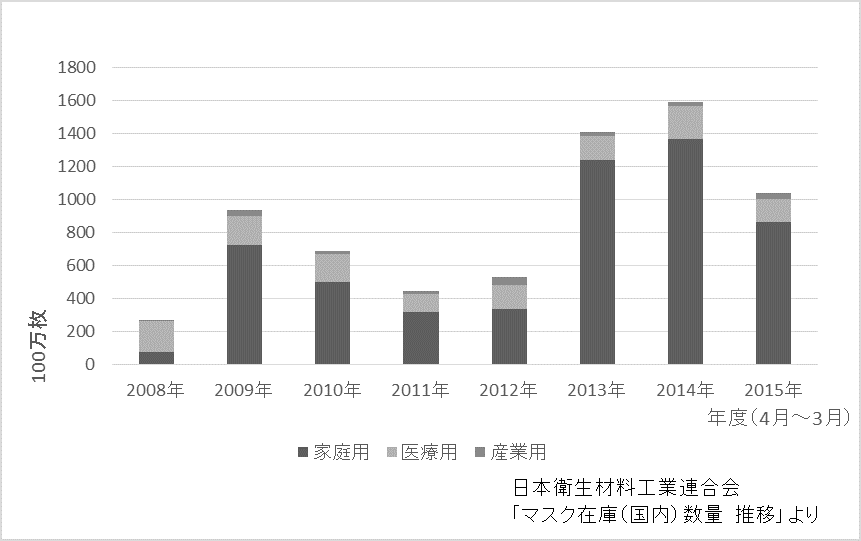

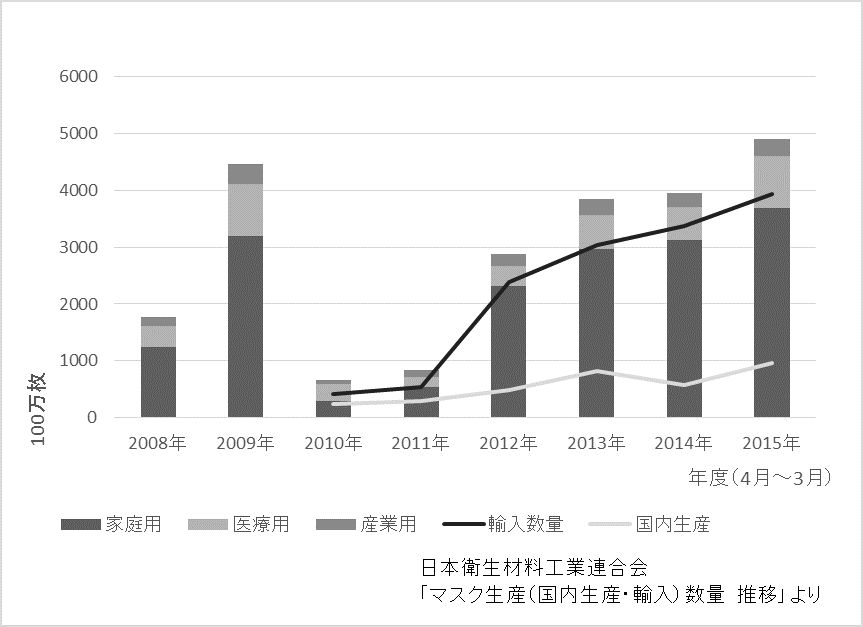

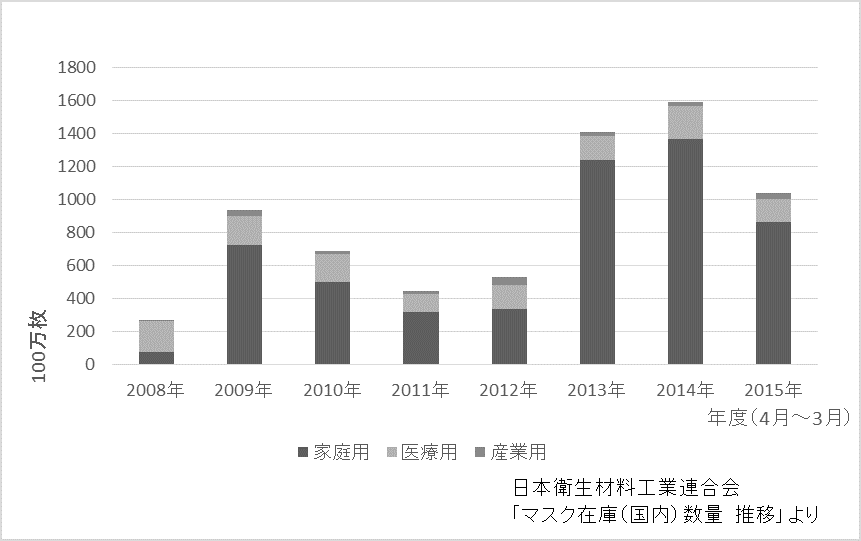

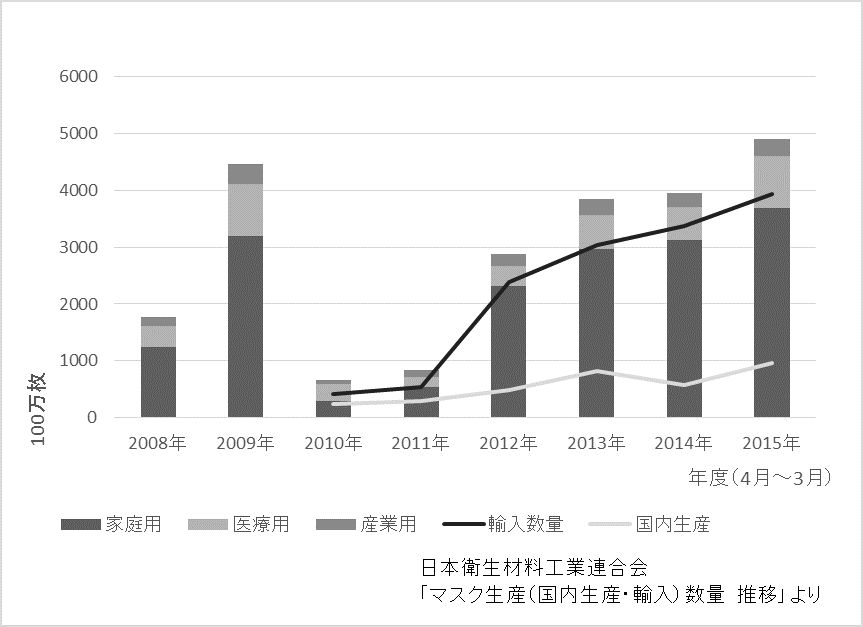

日本衛生材料工業連合会(2015)の調査によると,マスクの国内生産・輸入量・在庫量のいずれも2009年に急上昇しており,その後2010年,2011年ごろは減少しているが,2012年からは再び増加し,それ以降は年々増加傾向にあり,今後も増加することが予想される(Figure 1, 2)。

1-6 プライバシー志向性

だてマスクをする理由として,「人に気づかれないようにするため」といった理由が挙げられていることから,マスクの着用に,人との接触を避ける傾向が関連していると考えられる。

近年,プライバシーの侵害やプライバシーの保護が重要視されており,プライバシーへの関心がよりいっそう高まっている。

Westin(1967)は,プライバシーを「自分自身に関するどの情報が,どのような条件下の下で,他者に伝達されるべきかを自分で決定できるという個人の権利」と定義し,個人がプライバシーを体験する基本的な状況を,“独居(solitude)”(自分の部屋などにこもること),“親密(intimacy)”(親密な人間関係の中で安心すること),“匿名(anonymity)”(公共の場で安心できること),“遠慮期待(reserve)”(心理的な障壁を作ること)の4つとしている。

Westin(1967)の研究をもとに,Marshall(1972)とPedersen(1979)はそれぞれ独自にプライバシー志向性尺度を作成している。

Marshall(1972)が作成した尺度では,“匿名性(anonymity)”,“親密性(intimacy)”,“独居(solitude)”,“遠慮期待(reserve)”,“近所付き合いのなさ(not neiboring)”,“閑居(seclusion)”の6因子を抽出している。

一方,Pedersen(1979)が作成した尺度では,“匿名性(anonymity)”,“家族との親密性(intimacy with family)”,“友人との親密性(intimacy with friends)”,“独居(solitude)”,“遠慮期待(reserve)”,“隔離(isolation)”の6因子を抽出しており,それぞれ異なる結果となっている。

岩田(1987)は,Altman(1975)が定めた「自己あるいは個人が属する集団への接近に対する選択的な統制」をプライバシーの定義として採用し,新たにプライバシー志向性尺度を作成している。

その結果,“独居”,“精神生活の非公開”,“病気・身体的欠陥の非公開”の3因子が抽出されている。

これらのプライバシー研究をもとに,吉田・溝上(1996)が行った研究によると,プライバシー志向性は,プライバシー状態を確保するために個人が志向する状況であり,“独居”,“自由意志”,“友人との親密性”,“遠慮期待”,“家族との親密性”,“閑居”,“隔離”の7因子から構成されることが明らかとなっている。

泊・吉田(1998a, 1998b)は,プライベート空間を「社会的役割から離れて,他者の目を気にせず自由に振る舞える自分固有の領域(時間や空間)」と定義し,「専有できる空間」,「共有できる空間」,「自己解放できる空間」の3空間に分類できることを示している。

さらに,3つの空間は7つの機能を持ち,「専有できる空間」は“緊張解消”,“自己内省”,“課題への集中”の3機能からなり,「共有できる空間」は“率直なコミュニケーション”機能からなり,「自己解放できる空間」は“気分転換”,“情緒的解放”,“自己変身”の3機能からなることが明らかとなっている。

また,プライベート空間機能尺度の7機能と吉田・溝上(1996)が作成したプライバシー志向性尺度の7つの下位尺度との間の相関を見たところ,「専有できる空間」の3機能は“独居”と“自由意志”と有意な正の相関を示した。次に,「共有できる空間」の率直なコミュニケーションは,“友人との親密性”と正の相関,“閑居”と“遠慮期待”と負の相関を示した。「自己解放できる空間」の気分転換と自己変身は,“自由意志”,“友人との親密性”,“隔離”と有意な正の相関,情緒的解放は“自由意志”,“友人との親密性”と有意な正の相関を示した(泊・吉田,1998c)。

1-7 自己隠蔽

だてマスクをする理由として,「顔のコンプレックスを隠すため」や「すっぴんを隠すため」といったものが挙げられている。このことから,だてマスクをする人は,「自分の欠点を他人に見られたくない,隠したい」という意識が高いのではないかと考えられる。

Pennebaker & O’Heeron(1984)の研究において,心的外傷経験を他者に打ち明けることによって,ストレスが低下し,心身の健康状態が回復する可能性があることが示唆された。

また,Larson & Chastain(1990)は,自己隠蔽を,ネガティブと感じられる個人的な情報を他者から積極的に隠そうとする傾向と定義した。

河野(2000)は,日常的な会話において,自己のネガティブな感情や苦境について打ち明けることを抑制する傾向を,抑制的会話態度と定義し,自己隠蔽者と抑制的会話者の違いについて研究している。

その結果,抑制的会話者は,過去のネガティブな経験に対する解釈が,ネガティブでない一方で,自己隠蔽者は,過去の経験に対するネガティブな解釈が強く,嫌悪や怒りといった感情の回復が悪いことが示唆されている。

マスクを着用することによって,顔の下半分を完全に覆い隠し,感情を読み取りづらくするという働きがあるとすれば,だてマスクと自己隠蔽に関連があると考えられる。

1-8 居場所感

だてマスクをする理由として,「顔が隠れることにより,安心感があるから」というものが挙げられていることから,マスクを着用することで自分の居場所が確保されたと感じ,安心感が得られると考えられる。

近年,さまざまな分野において,いわゆる「心の居場所」と呼ばれる心理的な意味を持った居場所が注目されており,居場所に関する研究も増えてきている。

石本(2010)は,心理的な意味を持った居場所について研究し,ありのままでいられる本来感と,役に立っていると思える自己有用感をあわせて居場所感と捉えた。

伊藤・小玉(2005)は,本来感を「自分自身に感じる自分の中核的な本当らしさの感覚」と定義し,本来感が精神的健康に及ぼす影響を検討した。

その結果,本来感は主観的幸福感と精神的健康に正の影響を与えていることを明らかにした。

さらに,石本(2010)は,心理的な居場所について,ひとりでいるときの居場所を個人的居場所,他者といるときの居場所を社会的居場所とし,2つの居場所の機能の違いを検討している。

その結果,個人的居場所の確保は,精神的健康とほとんど関係がなく,社会的居場所の確保は,精神的健康を高めることが示唆された。

また,社会的居場所の確保は,自己有用感と本来感の間に有意な正の相関が見られ,役に立っていると感じ,ありのままでいられる人ほど,社会的居場所を確保することができているということが明らかとなり,個人的居場所と社会的居場所の機能は異なることが示された。

2.本研究の目的

化粧の心理的機能については,これまでに多くの研究がされている。しかし,顔の下半分を完全に覆い隠すという化粧とは異なる働きを持つだてマスクについての研究はほとんど見られない。

そこで本研究では,だてマスクの着用と,プライバシー志向性,自己隠蔽,居場所感との関連について明らかにすることを目的とする。