年齢:22歳 性別:女性

居住地:三重県松阪市

出身地:三重県松阪市

職業:学生

参拝回数:20回以上

参拝頻度:一年に一回

主な質問項目

①伊勢神宮に来るきっかけは何か。

②伊勢神宮に来る目的は何か。

③伊勢神宮にはどのような気持ちで参拝するか。

④伊勢神宮に参拝する前と後で気持ちの変化はあったか。

⑤他にも定期的に行く神社はあるか、それはどこか。

⑥伊勢神宮についてどのように感じているか。

2018年11月にインタビューを行った。所要時間は約15分である。以下には、全ての逐語録ではなく、本研究の趣旨に関連する発話を選んで、被面接者から語られた言葉(語り)を編集して記述する。それを踏まえながら考察を進めることとする。したがって、必ずしも当人の発話そのままの記録ではない箇所もある。その場合は発話上のニュアンス等が変わらないように留意して記述する。

質問項目①の「伊勢神宮に来るきっかけは何か。」では以下のように語られた。

観光目的だったり、初詣、お参りとかもあったりするんですけど、一月二日には絶対に行きます。それは、母親が干支の木彫りを、毎年伊勢神宮で買っていて、それに付き添うのと、プラス、初詣的な感じです。自分もお参り目的な感じで来ます。干支の木彫りは、母親が一回何年かの時に買い始めて、その年から続けて買っているので、きっと12支がすべてそろうまでは買いに行くのではないかと思います。初詣として、一応他の神社にも行きます。それは、一月一日には行くんです。そのあとに伊勢神宮に行くということです。

ちなみに一月一日には、地元の神社に行って、松阪の地元のお祈りと、あと本居宣長が祀られているところがあるので、その祈願でいきます。学業祈願です。 お正月以外に伊勢神宮に行くといえば、たまに友だちと、伊勢神宮いかん?? みたいな感じで、おかげ横丁へ行って、ついでに行きます。もちろん伊勢神宮に先にお参りしてから、おかげ横丁に行きます。

基本的には内宮に行きます。ただ外宮に参ったこともあります。外宮にはめったに行かないです。これまで、二回ほど行ったことがあって、一回目は母親と二人で、全部回ってみようかという感じで行きました。たしか式年遷宮の関係で改装工事されてる時もあったようで、入れないところもあったんですけど、一から行ってみようという気持ちで行きました。二回目はあの外宮の中でもメインの場所に行きました。たしかそれも家族で、その時期に。

初詣で行くということであるが、観光目的も感じられる。初詣と言っても家族についていくような形であり、後ろの回答にもあるが、家族の中でのいわばルーチンの儀式のような雰囲気である。伊勢神宮でなければいけないような思いは見られなかった。友だちと来るときにしても、伊勢神宮がメインではなく、伊勢神宮のおはらい町やおかげ横丁に来るついで、というニュアンスであった。

質問項目②の「伊勢神宮に来る目的は何か。」では以下のように語られた。

一年のことを祈願したり、まあ、昨年を振り返ってみたりという感じです。ありがとうございました、だとか、来年もよろしくお願いします、ということを思います。私が読んだ小説なのですが、お願いするんじゃなくて、ありがとうございましたってお礼を言いに来るのが良いということが書いてあって、それを読んで、ああそういうことか、と思ってそれからそうようにしています。ありがとうございました、今後ともよろしくお願いします、とお願いするようにしてます。

Fさんが読まれた小説に倣って、お礼を言いに行くということであった。内容としては、基本的には一年の平穏を願っているようである。これは、誰しもに共通している。

質問項目③の「伊勢神宮にはどのような気持ちで参拝するか、また、伊勢神宮で何かを感じることはあるか。」、質問項目④の「伊勢神宮に参拝する前と後で気持ちの変化はあったか。」では以下のように語られた。(回答の内容がかぶっているので、一緒に示す。)

実際に意識したことはないんです。今来たから、心が安らかになったなあという意識はすぐには無いんですけど、でも行ってみるとやっぱり神聖な雰囲気というか、木があって、ご神木があって、神聖な雰囲気で癒されるというか、結構、親ともマイナスイオンじゃないですけど自然に囲まれていてか、森の中でまあ落ち着くという話をすることはあります。でもまあどっちかっていうと、一つの行事じゃないけど、とりあえず初詣に行きますっていう一行の行事としてとらえている気はします。

お参りをしての感情の変化などには意識したことはないとのこと。確かに、特に深い思い入れなどなく儀式としてのお参りであるならそうかもしれない。しかし、神聖な雰囲気というか、神秘的なものは感じている。それは、木があって森の中であるということも考えられるが、すべてがそうではなく、少なからず伊勢神宮の神が宿っている場所であるからということも言えるだろう。

質問項目⑤の「他にも定期的に行く神社はあるか、それはどこか。」、質問項目⑥の「伊勢神宮についてどのように感じているか。」では以下のように語られた。(回答の内容が重複しているので、一緒に示す。)

一月一日には、地元の神社に行って、松阪の地元のお祈りと、あとなんか本居宣長が祀られているところがあるので、そこに行きます。やっぱり、有名というか、地元の神社は土地に根付いた感じがして、親しみ深かったり、近くにあったり、伊勢神宮は観光だけじゃないけど、結構規模が大きな神様なので、行くことでこう、心がまたちょっと違います。ちょっと、言葉上手いことはできないですが。

大きな願いが叶えてもらえそうな気がするというか、だから、勝手な話やと、地元だと、小さな、身近なことの願いやけど、大きなところ伊勢神宮やったら、ほんとにそんなこと言わないけど、例えば世界平和、庶民のためのみたいな、地元の神社だと、けっこう個人的なお願いのものが多いけど、あの伊勢神宮の場合は、今後幸せになりますようにみたいな願いが多い気がします。

伊勢神宮は少し別格で、地元の神社にも親しみを感じているよう。しかし、一月一日に行く以外には地元の神社に行くことはない、ということで、地元の神社に対しても、お正月の儀式という風にとらえている可能性はある。また、神社の規模によってかなえてくれる願いがあるようで、大きければ大きいほど世界全体の、庶民の、というイメージである。反対に、小さいほど個人の願いと言える。神社の大きさはもちろんではあるが、神社に来る人の多さとも関係があるのだろうか。また、Fさんは地元の神社に対して、距離が近くて地元に根付いていて親しみを持ちやすいと話しており、地元の神社と比べての距離の違いから伊勢神宮には地元の神社ほどには親しみを持っていないことが推測できる。このような、物理的な距離、心的な距離の違いから、願い事が変わってしまうことも推測できる。地元に根付いていて親しみが強いと、自分自身のお願いを素直に言える、というか自己開示できるというかそんなニュアンスもあるのではないだろうか。逆に、Fさんにとってそれほど親しみが少ないとなると、当たり障りのないお願いをしてしまう、というようなことも考えられる。最後の文にあるように、伊勢神宮は今後の幸せを願うということが多いということに関して、これもまた、日常の安定を願っていることが垣間見える。

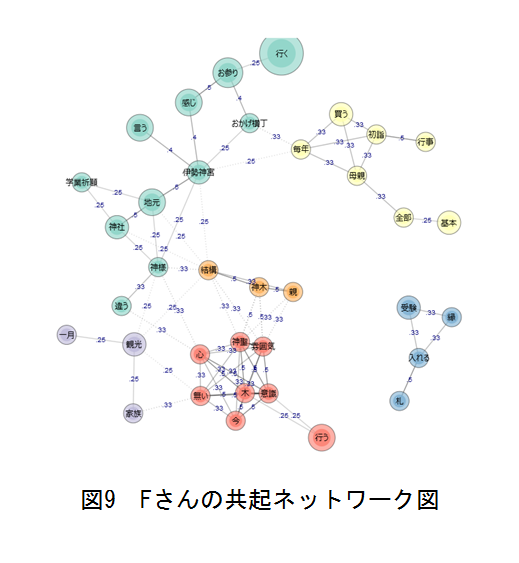

以下、テキストマイニングの手法を用いて、分析を行った。分析は、樋口耕一氏のKH Coderを用いた。Fさんのインタビューでの回答について、「感動詞」を除外した抽出語について、共起ネットワークを作成した。

事例1と同様に、本研究の趣旨と関連のありそうな部分のみコメントしておく。

赤く塗られている部分に注目すると、「木」に対して、「神聖な」、「心」といった言葉が見られる。この「心」という言葉であるが、安らかになるといった意味で使われており、神聖な雰囲気や木が心に影響していると言える。また、伊勢神宮に関わる青緑に塗られた部分に注目すると、「伊勢神宮」と「おかげ横丁」という部分にも共起関係が見られる。おかげ横丁には、たくさんのお店が立ち並び、今では観光地となっている部分もある。さらに、「初詣」と「行事」という言葉があり、インタビューでお話を聞いたとおり、初詣が行事化しているような部分も見られる。Fさんの認識としては、伊勢神宮にお参りに行くとはいえ、少しは観光目的なところもありそうである。