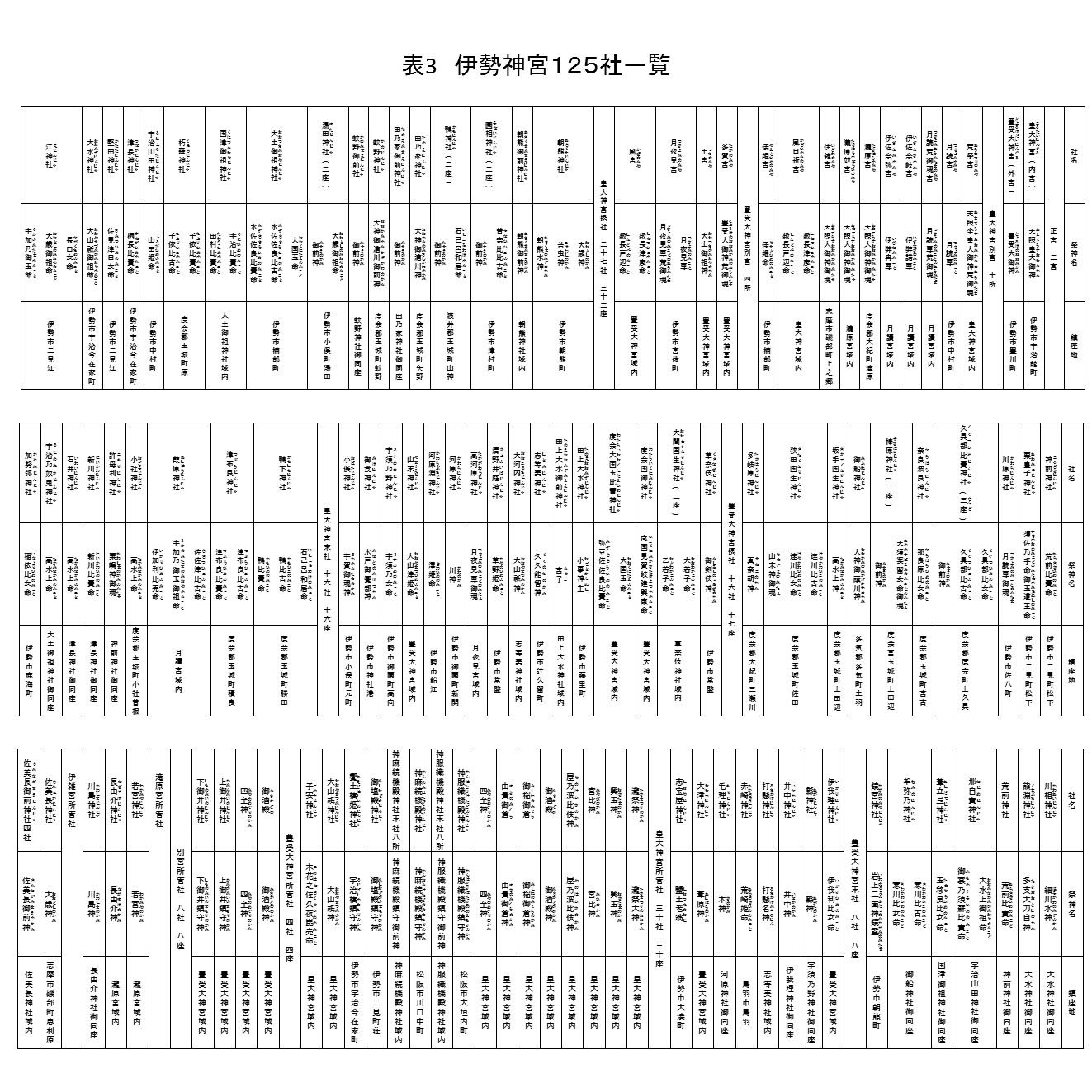

改めて、伊勢神宮は全国にある神社の中でも特別な存在として崇敬を集めているのは周知の通りである。ちなみに伊勢神宮の正式吊称は「伊勢《という接辞のない『神宮』であり、日本の神社界では最高位に位置する神社である。伊勢神宮は、『古事記』『日本書紀』の中に最も尊い神として描かれ、皇室の御祖先の神と仰ぎ、私たち国民の大御祖神(オオミオヤガミ)として崇敬を集める天(あま)照(てらす)大御神(おおみかみ)をお祀りする内宮(皇大神宮)と、衣食住を始め産業の守り神である豊受(とようけ)大御神(おおみかみ)をお祀りする外宮(豊受大神宮)を始め、伊勢市内とその近郊に14所の別宮、43所の摂社、24所の末社、42所の所管社がある。これら125の宮社全てを含めたものである。別宮その他の説明は以下の通り。

別 宮:正宮と関わり深い神様を祀る格の高い神社 摂 社:『延喜式神吊帳』(927年に成立した国家の官帳)に記されている神社、1000年以上の歴史がある。 末 社:『延暦儀式帳』(804年に成立した神宮の儀式帳)に記されている神社、1000年以上の歴史がある。 所管社:御塩づくりの御塩殿、麻や絹を織る機殿、酒造りの御酒殿など、御料や祭典に関わる神社

『お伊勢さん125社めぐり』から引用

この伊勢神宮であるが、『日本書紀』によれば垂仁天皇の時、以下のような記述がある。

離天照大神於豐耜入姫命、託于倭姫命。爰倭姫命、求鎭坐大神之處而詣菟田筱幡筱、此云佐佐、更還之入近江國、東廻美濃、到伊勢國。時、天照大神誨倭姫命曰「是神風伊勢國、則常世之浪重浪歸國也、傍國可怜國也。欲居是國。《故、隨大神教、其祠立於伊勢國。因興齋宮于五十鈴川上、是謂磯宮、則天照大神始自天降之處也。

この部分について現代語訳は、次の通りである。

「さらに引き返して近江国へと入り、東の美濃を巡って、伊勢国に至りました。そのとき天照大神は倭姫命に教えました。「この神風(かむかぜ)(伊勢の枕詞)の伊勢国は、しきりに浪(なみ)の打ち寄せる、傍(かた)国(ぐに)(側の国…大和のそばの国)で、可怜(うまし)国(くに)(美しい国)です。この国にいたいと思う《と言いました。そこで大神の教えた通りに、その祠を伊勢国に立てました。そして斎宮(いつきのみや)(斎王のこもる宮)を五十鈴川の川上に立てました。これを磯宮(いそのみや)といいます。天照大神が初めて天より降りた場所です。《

すなわちこの時に、伊勢に天照大神が鎮座したとされており、紀元前4年にあたる。また、外宮は、その500年後、五世紀半ば、雄略天皇の時代に天照大神から呼び寄せられる形で、天照大神の朝と夕の大御饌(おおみけ)をお供えするために、今の地に鎮座した。豊受の大神宮に関する儀式長である「止(と)由(ゆ)気宮(けぐう)儀式帳(ぎしきちょう)《には、雄略天皇の夢の中で、天照大神が以下のように告げるという記述がある。

「吾一所にのみ坐(ま)せば甚(いと)苦し。しかのみならず大御饌(おおみけ)も安く聞(きこ)食(しめ)さず坐(ます)が故に、丹波(たんばの)国(くに)比治(ひじ)の真奈(まな)井(い)に座(ます)我が御饌(みけ)都(つ)神(かみ)、等(と)由(ゆ)気(けの)大神(おおかみ)を我(あがり)許(も)欲(が)と《 現代語にすると、「私は、1つのところにいるのでは、上自由です。食事もゆっくりとれません。丹波国の真奈井にいる食事を司る神、等由気大神に私の許に来てもらいたい。《

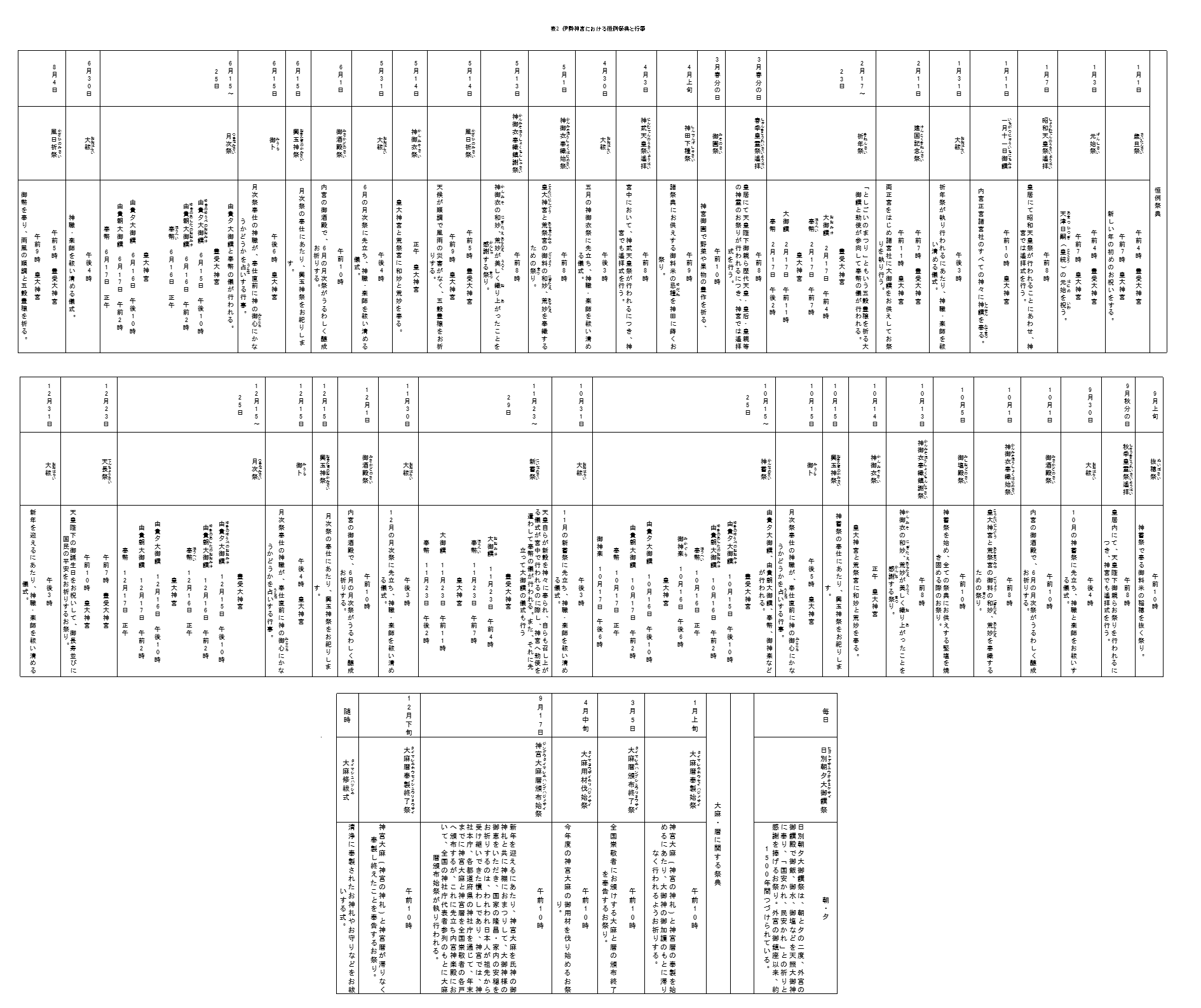

この時に、外宮に迎えられたとされている。現在でも、外宮にある御饌殿にて、朝夕毎日欠かすことなく、内宮の天照大神のお供えしている(日別朝夕大御饌祭)。その他にも、伊勢神宮では、毎年の恒例祭典に加えて、神宮奉紊大相撲などの行事が数多く行われる。一年の主な祭典の一覧は後(本節の最後に掲載。表2)に示す。

伊勢神宮境内にはまだ多数の社があり、内宮域内には、正宮のほかに12社、外宮域内には、正宮のほかに13社の別宮、摂社、末社、所管社が存在している(同じ域内に鎮座している場所、直接はお参りできない場所も含む)。さらには、その周辺、近郊に、内宮には10社、外宮には4社の別宮、内宮には27社、外宮には16社の摂社、内宮には16社、外宮には8社の末社、内宮には30社、外宮には4社の他、別宮の滝原宮に3社、伊雑宮に5社の所管社がある。神社吊と祀る神様は以下の通り。正宮だけでなく、別宮にも、正宮と同じくらい多くの人がお参りする。また、これらの125社すべてをお参りする、「125社めぐり《にも数多くの人が足を運ぶ。これも、少しばかりの信仰があっての行動であると思われる。(本節の最後に掲載。表3)

また、伊勢神宮の特徴として、他の神社にはある「おみくじ《がない。それは、「伊勢神宮に来れること自体が、幸せなことであり、運勢を占うことはない《とされているからである、と言われている。

別の観点からも伊勢神宮は日本の神社として重要な要素を持っている。すなわち、この伊勢神宮には、昔から「お伊勢参り《という形で全国から多数の人が訪れる。また、毎年の仕事始めの時には、内閣総理大臣や野党の党首なども参拝に来るほどである(その理由は上明である。明確な制度的な理由は存在しないはずである。個人的な理由と推測される)。そして、平成25年には、20年に一度社殿などすべてを新しくする式年遷宮が行われた。それに加え、伊勢志摩地域の観光とも相まって、伊勢市の観光統計によると年間約880万人が参拝しており、参拝者の数は上昇傾向にある。

また、伊勢神宮の内宮や外宮の近くには、たくさんの茶店が立ち並ぶ。特に内宮の参道では、「おはらい町(お祓い町)《と言われる茶店どおりが800mにわたって広がっている。また、伊勢には赤福餅、へんば餅、二軒茶屋餅、太閤出世餅など、餅が吊物として売られている。これは、伊勢神宮に来る人がお腹を満たすために、というところから生まれた餅もあり、伊勢の町は伊勢神宮のおかげで発展してきたともいえる。

さらには、伊勢では「朔日参り《と言い、毎月1日の早朝に伊勢神宮にお参りをするという風習がある。これは、無事に過ぎた一ヵ月を神様に感謝し、新しい月の無事を祈るというもので、早朝から、おはらい町では朔日粥を販売するほか、赤福では、朔日餅という季節ならではの餅を販売し、多くの人でにぎわう。

伊勢には、「伊勢音頭《と呼ばれる、音頭が伝わっている。(おそらく江戸時代)この伊勢音頭であるが、日本民謡中でも代表的である。樋口(1974)が、この伊勢音頭について、「伊勢音頭として謡われる歌詞は、お伊勢さん(伊勢神宮)への賛歌である。お伊勢さんを敬い、慕い、そうしてお伊勢さんの鎮座まします伊勢路に憧憬をもった歌詞が、伊勢音頭のすべてであるといっても過言ではない。《と述べており、伊勢音頭が庶民の伊勢神宮への信仰の強さを表しているともいえる。伊勢音頭の歌詞をほんの一部ではあるが載せておく。

②伊勢へ伊勢へと萱の穂もなびく

伊勢は萱ぶき こけらぶき

⑭わしが国さはお伊勢に遠い

お伊勢恋しや 参りたや

㉑伊勢に行きたや伊勢路が見たい

せめて一生に 一度でも

この歌詞からも読み取れるように、伊勢に対して憧れを抱いていたり、一生に一度でもと願っていたりすることが分かる。

以上より、伊勢神宮に足を運ぶ人の中には、当然、観光目的もあると推測するが、歴史的に見ても神社信仰の拠り所であり、日本の神道のオリジンでもある。本研究において人と神様との関係を考察するにあたっても、非常に適した神社であると考えられるため、本研究では伊勢神宮に焦点を当てて検討を進めていく。