結果と考察

6.本来感,自己受容の変化の原因の検討

介入前後の全体としての変化は顕著に見られなかったが,ここから,個々の生徒の記述内容を基に,本来感,自己受容を高めるための介入の在り方について検討していく。特に,下位の生徒の記述からは,本来感,自己受容上昇を目指したはたらきかけについて,上位の生徒の記述からは,より本来感,自己受容を高めるためのアプローチについて考えていきたい。そして,生徒たちがより自分らしさを大切にし,より自分を受け入れる感覚を持つことのできる強み介入プログラムにするためにどのような工夫ができるかを考察していく。

<5日間のまとめの記述から>

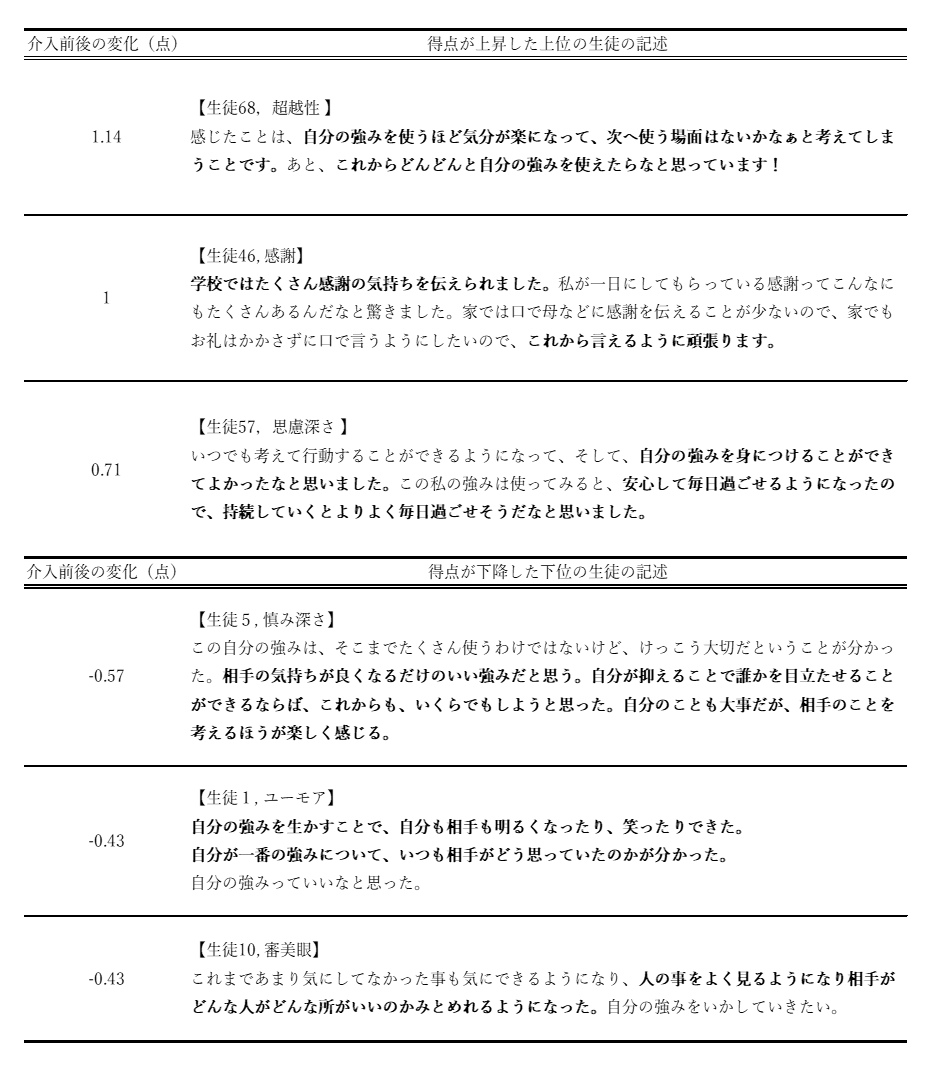

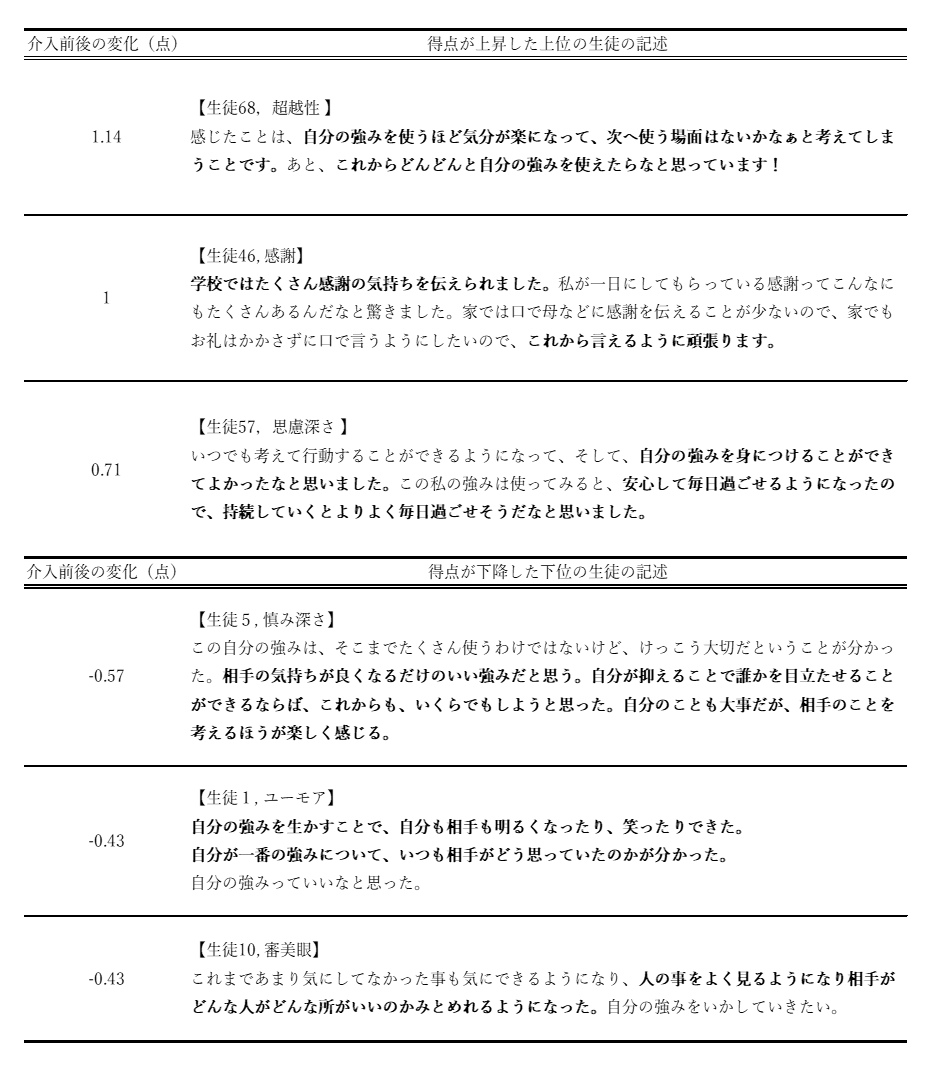

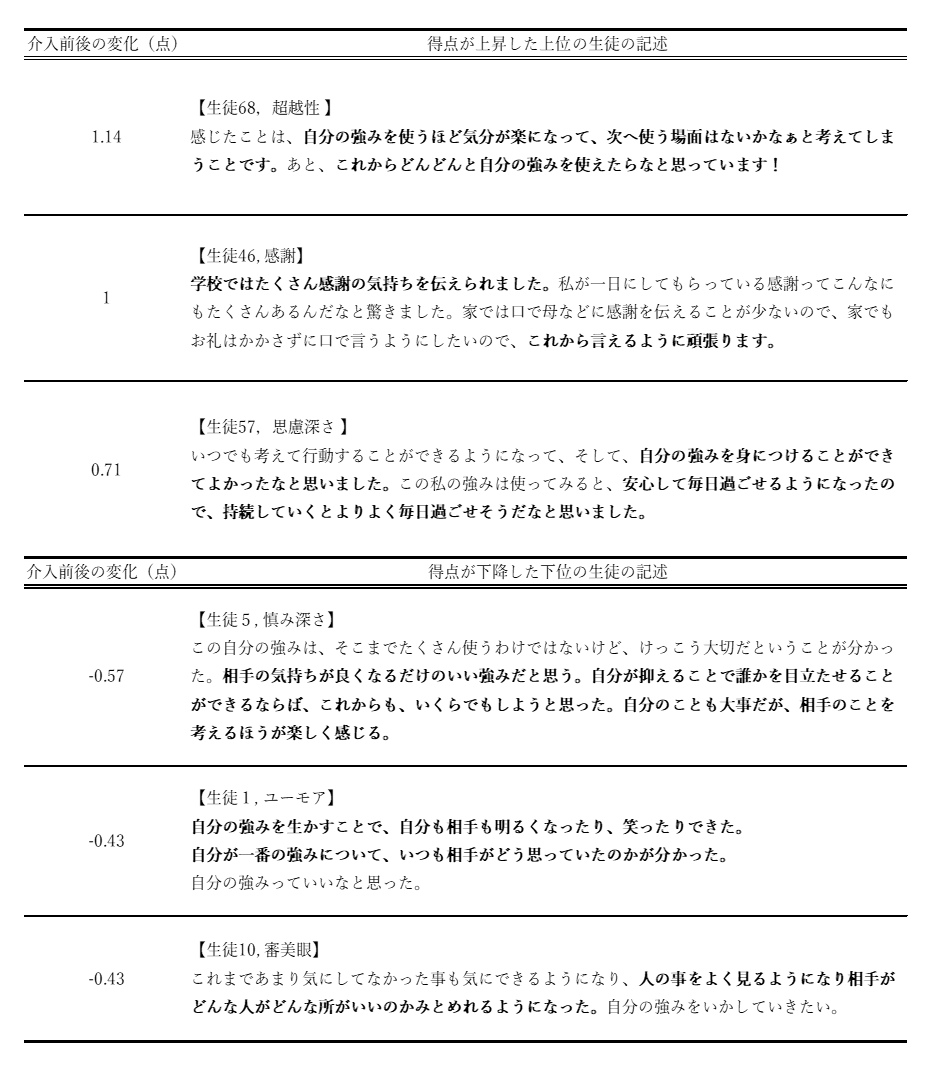

介入前後の本来感,自己受容の得点の変化の平均をとり,値が上昇した上位の生徒6名,値が下降した下位の生徒5名を取りあげた。各生徒の変化の平均得点を順に並べ,上位と下位の生徒各5名を取り上げようとしたところ,前者では同じ値を示す生徒がいたため,1名追加し,6名とした。

それぞれの得点の変化の平均は,上昇した上位の生徒が,1.14,1,0.71,下降した下位の生徒が,-0.57,-0.43,-0.43であった。そして,5日間のまとめの記述内容の共通点を探った。各生徒の5日間のまとめの記述内容をTable7に示す。前者の記述からは,「強みを使うと気分が楽になった」「自分の強みを身につけることができてよかった」といったポジティブな活用感がみられた。さらに,「これからも強みを使っていきたい」といった今後の強み活用への意気込みがみられた。これより,自分の強み活用に注目し,自分を肯定できたことが本来感,自己受容の得点上昇につながったと考えられる。後者では,「自分のことも大事だが,相手のことを考えるほうが楽しく感じる」「自分が一番の強みについて,いつも相手がどう思っていたのかが分かった」「人の事をよく見るようになり相手がどんな人かどんな所がいいのかみとめれるようになった」といった記述がみられた。これは,自分の強みを活用することによる相手への影響に注目しているととらえることができる。よって,自分に対する強みの影響よりも,相手に対する強みの影響への関心が大きかったことが本来感,自己受容の得点下降につながったと考えられる。

本来感の高い人と低い人を比較検討した,今枝(2017)は,本来感の高い人は現在の自分自身に目を向けることができ,自分に合わせた自分のための理想をもちやすいと述べている。一方,本来感の低い人は,周囲の人を意識してしまうために“自分らしさ”が低くなってしまうと思われると述べている。これは,本研究における結果を支持するものであると考えることができる。

←back/next→