Webでの質問紙調査を行った。調査はGoogleフォームを用いた。著者の在籍する大学の友人や後輩に調査協力を依頼し,調査に同意した人にのみ質問フォームを開いて回答を求めた。

2.調査対象者

地方国立大学生,大学院生122名の回答があった(男性:49名,女性:72名,回答しない:1名)。計画的な良い先延ばしについての検討を行いたいため,同一の地方国立大学の学生に限定した。当該学生は,ほぼ全ての学生が大学入試センター試験,あるいは共通テストを受験後,2次試験を受験し合格した者である。 対象者の学部の内訳は,教育学部81名,工学部14名,生物資源学部12名,人文学部7名,医学部7名,地域イノベーション学研究科1名であった。 対象者の学年の内訳は,大学1年生17名,大学2年生36名,大学3年生27名,大学4年生35名,大学院1年生5名,大学院2年生2名であった。 全ての回答に不備がなかったため,そのすべての回答を有効とした。

3.調査時期

2022年10月下旬〜11月上旬

4.質問紙の構成

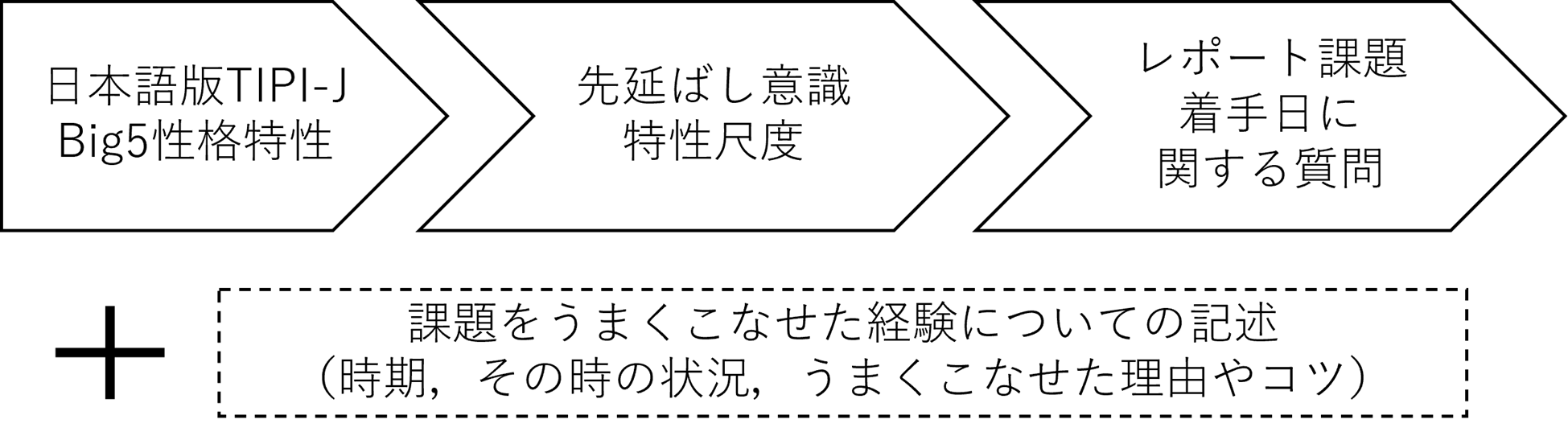

質問紙の表紙の本研究に関する説明事項を調査対象者に読んでもらい,それに同意する場合のみ回答に進んでもらった。さらに学校,学部,学年,性別を尋ねた。質問紙は,日本語版 Ten Item Personality Inventory(TIPI-J),先延ばし意識特性尺度,レポート着手日に関する質問,課題をうまくこなせた経験についての記述(時期,その時の状況,うまくこなせた理由やコツ)の4つから作成した。また,レポート着手日に関する質問は,課題の難易度(易しいor難しい),課題の内容(興味のある内容or興味のない内容),課題が占める成績評価の割合(80%or10%)について,課題の条件の組み合わせを見間違えないように分かりやすく色分けをして示した。課題をうまくこなせた経験についての記述は例を示しながら,質問項目の枠を時期とその時の状況とうまくこなせた理由やコツの3つに分けることで,対象者に伝わりやすいようにした。

4-1.日本語版 Ten Item Personality Inventory(TIPI-J)

個人の性格特性を検討するために,尺度構成が大学生対象である,TIPI-J(小塩ら2012)を用いてBig5の5項目で測定した。尺度は「活発で,外向的だと思う」,「他人に不満を持ち,もめ事を起こしやすいと思う」,「しっかりしていて,自分に厳しいと思う」,「心配性で,うろたえやすいと思う」,「新しいことが好きで,変わった考えをもつと思う」,「ひかえめで,おとなしいと思う」,「人に気をつかう,やさしい人間だと思う」,「だらしなく,うっかりしていると思う」,「冷静で,気分が安定していると思う」,「発想力に欠けた,平凡な人間だと思う」の10項目で構成されている。また,尺度の使用マニュアルにより項目の改変は認められず,10項目のセットで信頼性・妥当性が検討されている。これらの項目を「1から 10 までのことばがあなた自身にどのくらい当てはまるかについて,1から7までの数字のうちもっとも適切なものを選んでください。文章全体を総合的に見て,自分にどれだけ当てはまるかを評価してください。」という教示文のもと,全く違うと思う(1点),おおよそ違うと思う(2点),少し違うと思う(3点),どちらでもない(4点),少しそう思う(5点),まあまあそう思う(6点),強くそう思う(7点)の7件法で自分自身がどの程度当てはまると思うか回答を求めた。「外向性」,「協調性」,「勤勉性」,「神経症傾向」,「開放性」の5つの次元について測定できる。

4-2.先延ばし意識特性尺度

小浜(2010)によって作成された,学業に関する先延ばしをした際に生じやすい意識を測定する尺度である。先延ばし前,中,後の3時点における意識を7つの下位尺度によって測定した。先延ばし前は課題準備中によく感じる「先延ばし前の否定感情(6項目)」,「状況の楽観視(6項目)」,「計画性(9項目)」,先延ばし中は課題をやっていない時の「先延ばし中の否定的感情(7項目)」,「先延ばし中の肯定的感情(5項目)」,先延ばし後は課題に取り組み始めたときの「先延ばし後の否定的感情(5項目)」,「気分の切り替え(4項目)」の7つの下位尺度から構成されているが,回答者の負担を考慮し,似たような項目や表現が伝わりづらい質問項目を,それぞれの下位尺度において幅広い質問を示すような3項目に減らした。「先延ばし前の否定的感情」は「課題をやる前から,嫌でたまらないと思うことがよくある」,「課題をやる前はどうしてもイライラしてしまう」,「課題に取り組む前に,課題のことを考えるといつも気が重くなる」,「状況の楽観視」は「課題はぎりぎりにやってもどうにかなると思っている」,「時間がまだあると思うと,課題に身が入らない」,「課題に対しての見通しが甘いことが多い」,「計画性」は「課題に取り組む前に,課題を終わらせるために必要な作業を把握しておく」,「課題の休憩をするときには休む時間を決めておく」,「先延ばしにする前に,課題に必要な時間をちゃんと見積もるようにしている」,「先延ばし中の否定的感情」は「課題をやっていないと後ろめたさを感じてしまう」,「課題をやらないでいると,なんとなく焦りはじめてしまう」,「やるべき課題ができていないことを自覚して,よく落ちこむ」,「先延ばし中の肯定的感情」は「やるべき課題から目をそむけると,一時的にせよほっとする」,「課題をせずに遊んでいるときに,開放感を感じる方だ」,「課題をやらずに遊んでいても,目の前のことは楽しめる」,「気分の切り替え」は,「遊んだ後すぐに気持ちを切り替えて課題ができる」,「しばらく遊んだ後は,だらけずに課題に集中できるほうだ」,「思い切り遊んでしまえば,課題に関するストレスがすっきりする」,「先延ばし後の否定的感情」は、「なぜ課題をこんなに先延ばしにしてしまったのかと思うことが多い」,「課題を先延ばしにしてしまったことを後悔することがよくある」,「課題をしていなかったことに気づいたときには焦ってしまう」の計21項目で構成した。これらの項目を「レポートやテストなどの課題準備中に,よく感じる気持ちや考えについて,1から5までの数字のうちもっとも適切なものを選んでください。文章全体を総合的に見て,自分にどれだけ当てはまるかを評価してください。」という教示文をもと,全くあてはまらない(1点),あまりあてはまらない(2点),どちらともいえない(3点),少しあてはまる(4点),非常にあてはまる(5点)の5件法で自分自身がどの程度当てはまると思うか回答を求めた。得点が高いほど各側面の意識が生じやすいことを示す。

4-3.レポート課題着手日に関する質問

山本・菅(2019)で使用されたレポート課題着手日に関する質問で,課題をやり始めるまでの日数を測定するものである。C:課題が占める成績評価の割合は80%である場合と20%である場合であったが,回答者の想像しやすさを考慮して低いほうを10%に変更して使用した。また,14~0の数字の中から一つ選んで丸を付けるということも,回答者の想像しやすさ,負担を考慮して14日前,13~10日前,9~6日前,5~2日前,1日前,0日前の6グループに分け,その中から選ぶように変更した。

「もしもあなたが14日後に提出しなければならないレポート課題を出された場合についてお考え下さい。レポート課題の条件を以下A,B,Cを組み合わせた8パターンとします。A:課題の難易度(易しいor難しい),B:課題の内容(興味のある内容or興味のない内容),C:課題が占める成績評価の割合(80%or10%)。あなたは8パターンそれぞれの課題を、課題提出日の何日前くらいからやり始めますか?以下の6つからから選んで答えてください。14日前(課題が出された日),13〜10日前,9〜6日前,5〜2日前,1日前,0日前(課題提出日当日)。以下の条件の課題では何日前くらいからやり始めますか?」という教示文のもと,最も当てはまるものについて回答を求めた。14日後や条件の易しい,難しい,興味のある,興味のない,80%,10%が重要となるため,強調して示した。また,それぞれの条件を水色とオレンジを使い色分けして示すことで,見間違いを防ぐようにした。

さらに,「レポート課題の3つの条件の中で意識した項目はどれでしたか?(複数回答可)必ず1つにはチェックを入れてください。全ての条件を加味して答えた人はすべてにチェックをしてください。」という教示文のもと,条件の中で注目したものについても回答を求めた。

4-4.課題をうまくこなせた経験についての記述(時期,その時の状況,うまくこなせた理由やコツ)

「課題をうまくこなすことが出来た経験についてお聞きします。みなさんは今までの学生生活の中で(小学校、中学校、高等学校、大学等)、長期休みの課題(夏休みや冬休みなど)や自由研究、長文読解、テスト前の提出物、レポートなど様々な課題を経験してきたと思います。苦手な分野の課題、遊びやバイト、部活、サークルで時間がない中やり遂げた課題、努力を重ねた課題など様々な課題遂行の経験を思い返してお答えください。」,「難しい課題の場合や興味のない課題の場合、予定が立て込んでいる場合などの中でちゃんと期限に間に合うように、満足のいくようにできたというときには、どのようにやっていましたか?以下の3点をお書きください。1.いつのどのような課題ですか(小学校の自由研究、中学校の夏休みの課題、高等学校の宿題、大学のレポート等),2.課題を出されたときのあなたの予定や状況,3.課題を間に合わせることが出来た理由やコツ,以下の例を参考に書いてください。」という教示文のもと,自己の経験について記述を求めた。

例として,「1.大学のレポート,2.旅行の予定があった,3.事前に計画を立てて、帰ってきてからはすぐに課題に取り掛かった。期限までに余裕をもって終えることが出来た。」,「1.高等学校の夏休みの課題,2.部活動で毎日忙しい,3.大会が終わってから勉強に切り替えた。午前練が終わった後、午後から友だちと学校に残って課題をして期間内に終わらせた。」,「1.小学校の自由研究,2.テーマが決まらずに時間だけが過ぎていった,3.日常のちょっとした疑問を書き出す癖をつけた。ニュースや新聞も読んだ。そうすることでテーマを決められ、前日には終わらせることが出来た。」の3つを挙げ,「些細な経験でも構いませんので、できる限り詳細に記入お願いします。」と示した。

記述をいつのどのような課題か,課題を出されたときのあなたの予定や状況,課題を間に合わせることが出来た理由やコツの3つに分けることで,全ての内容に記入漏れがないよう工夫した。また,主質問を四角で囲む,質問の重要な場所を太字と下線,記述内容の一番重要な言葉を太字で色を付けることで回答者が理解しやすいよう工夫した。