方法

1) 調査対象

M県内の2つの幼稚園、3つの保育園に在籍する3歳から6歳の幼児の母親を調査対象とした。なお、対象園はそれぞれの園の方針の影響を最小限にするため、私立・公立の両方を含んでいる。質問紙調査用紙を、返信用封筒を添えて配布し、後日園児・保育者を通して回収した。配布数は幼稚園174名、保育園211名、計385名で、幼稚園からの回収数は98名、保育園からの回収数は160名、計258名を分析対象とした。有効回答率は園により多少の差があるが、全体で67.1%であった。ただし、欠損値のあるデーターについては分析ごとに除外した。そのため、分析よってこれより少ない人数が対象となっている場合もある。

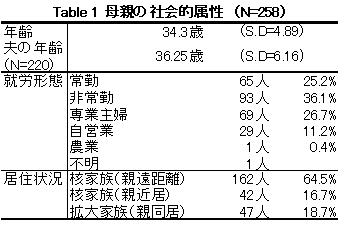

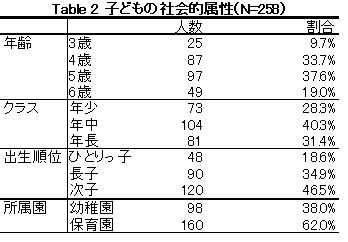

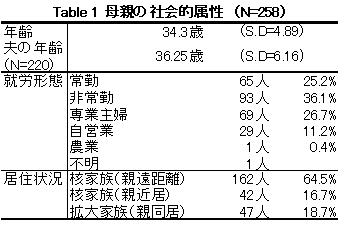

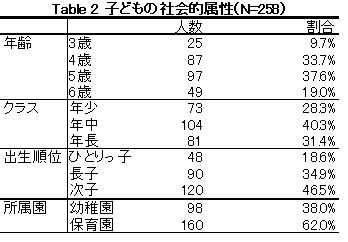

分析対象者(母親)の社会的属性はTable

1の通りである。また、子どもの社会的属性はTable 2の通りである。

1) 調査期間

2008年11月中旬〜12月上旬

2) 調査手続き

各園の保育者の方にご協力いただき、対象者の園児に質問紙を配布していただいた。質問紙と同時に母親宛に質問紙回答に当たっての注意事項・プライバシー保護についての文章を配布していただいた。母親には質問紙の回答後に封筒に入れて各園の担任の先生に提出していただき、後日、調査者が各園に回収に伺い回収した。

3) 質問紙の内容及び尺度の構成

「幼児のテレビゲーム遊びの実態と育児に関する調査」と題して、以下のような内容の調査を母親に行った。本研究では「テレビゲーム」の範囲を「家庭用テレビゲーム(Wiiやプレイステーション)」と「携帯型ゲーム(ニンテンドーDSやPSP)」に限定した。

また、母親がどのような心境下で幼児にテレビゲームを与えたのか調査するために、フェイスシート、母親の職業、両親のテレビゲーム経験、幼児のテレビゲーム遊びの実態、テレビゲーム購入理由以外の項目については、幼児がテレビゲーム遊びをしている場合は、幼児がテレビゲーム遊びをし始めた当初のことを回想して回答するよう指示文を加えた。幼児がテレビゲーム遊びをしていない場合は、現在の考えで回答するように指示文を加えた。

・

フェイスシート(幼児の性別・年齢・出生順位・同居家族についてなど)

・

母親の就業形態

・

両親のテレビゲーム経験

・

幼児のテレビゲーム遊びの実態について(頻度・時間・一緒にしている人など)

・

テレビゲーム購入理由

・

テレビゲーム遊びに対する母親の考え(賛否)

・

テレビゲーム遊びが子どもに与える影響

テレビゲーム遊びが子どもに与える影響について、11項目の質問を作成し、「非常に当てはまる」から「全く当てはまらない」までの4件法で構成した。

・

幼児の遊びについて(好きな遊び・遊び場所・母親との遊びの時間)

・

育児不安・肯定感尺度(3件法・22項目)(住田,1999)

・

環境(友人の数・祖父母の家との距離・遊びの情報源)

・

子どもとの関わりについて

・

育児観について