結果と考察

本研究の目的は3つあった。1つは、幼児のテレビゲーム遊びの実態を明らかにすること、そして2つに、幼児のテレビゲーム遊びに対して現代の母親はどのような意識を持っているのかを明らかにすることであった。そして、3つは幼児のテレビゲーム遊びの有無に母親の育児不安・育児肯定感が関連しているのかを明らかにすることである。

まず、幼児のテレビゲーム遊びの実態と、母親のテレビゲーム遊びに対する意識の実態調査についての結果を考察する。

1.幼児のテレビゲーム遊びの実態

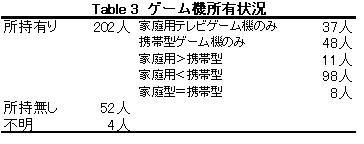

1-1) ゲーム機所有状況

ゲーム機所有状況をTable 3に示す。全体の78.3%に当たる202人が家庭用テレビゲーム機もしくは携帯型ゲーム機を所有していることが明らかになった。所有ゲーム機の内訳は家庭用、携帯型どちらも所有しており、携帯型を主にしている人が98人と、ゲーム機を所有している人のうち48.5%を占めていた。次に携帯型ゲーム機のみを持っている人が多いことからも、家庭用テレビゲーム機より、携帯型ゲーム機がより普及していることが明らかになった。

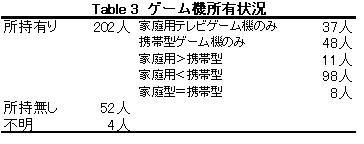

1-2) テレビゲーム遊びの頻度

対象となる幼児のここ1カ月のテレビゲーム遊びの頻度をTable 4に示す。幼稚園児では全体の48.0%に当たる47名、保育園児では全体の58.8%に当たる94名がテレビゲーム遊びの経験があることが明らかになった。男女別にテレビゲーム遊びの経験がある幼児の割合を算出すると、男児で54.4%、女児で54.2%の幼児がテレビゲーム遊びの経験があることが明らかになり、テレビゲーム遊びの経験に男女差はみられなかった。ほぼ毎日テレビゲーム遊びをしている幼児は全体の12.0%に当たる31名であった。

テレビゲーム機を所持している家庭のうち、69.8%の家庭で幼児がテレビゲーム遊びをしており、幼児がテレビゲーム遊びをするかどうかは、その家庭がテレビゲーム機を所持するかしないかでほぼ決まるといえよう。また、増田(1999)では3〜5歳児 682名を対象にテレビゲーム経験を聞いており、男児48%、女児32%となっており男女の差が大きいが、本研究では男女ともに約54%の幼児がテレビゲーム経験をしており、男女差がほぼ無い結果となった。これは、増田(1999)の調査から約10年経ち、テレビゲーム機の進化やテレビゲームのソフトの内容の幅が広くなったことに伴い、女児にとっても楽しめる内容のものが増えたことが影響していると考えられる。ただし、頻度においては男児でほぼ毎日している幼児が全体の15.2%であるのに対し、女児では全体の7.6%である。また、週に1,2日している幼児が男児では全体の9.4%であるのに対し、女児では全体の16.8%である。つまり、男児の方が若干高頻度でテレビゲーム遊びをしていることが推測される。このことから、経験率に男女差はないものの、テレビゲーム遊びの頻度では男女差があると思われる。

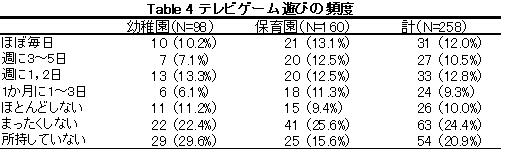

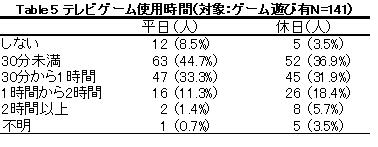

1-3) 1回のテレビゲーム使用時間

テレビゲーム遊びの経験があると答えた幼児の1回のテレビゲーム使用時間を平日・休日別にまとめたものをTable 5に示す。平日ではテレビゲーム遊びをしている者の44.7%に当たる63名が「30分未満」、33.3%に当たる47名が「30分から1時間」テレビゲーム遊びをしていることが明らかになった。休日ではテレビゲーム遊びをしている者の36.9%に当たる52名が「30分未満」、31.9%に当たる45名が「30分から1時間」テレビゲーム遊びをしていることが明らかになり、休日の方が平日よりも長時間使用している幼児が増えることが明らかになった。

幼児のテレビゲーム遊びの1回の使用時間については、30分未満のものが最も多く、続いて30分から1時間未満のものまであわすと、テレビゲーム遊びをしている幼児のうち約80 % が含まれることから、比較的短い使用時間であることが明らかになった。しかし、18.4%の幼児が1時間以上テレビゲーム遊びをしている事実にも注目すべきである。山田ら(1990)は小学生(1〜6年生3868名)を対象とした調査結果において、20.6%が1時間以上テレビゲーム遊びをしているとしており、幼児のテレビゲーム遊びの使用時間とほぼ差がなくなっていることがわかる。つまり、小学生に比べるとテレビゲーム遊びをしている割合は少ないが、テレビゲームの使用時間に大差はないということである。

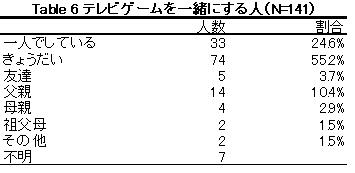

1-4) テレビゲーム遊びを誰とするか

幼児がテレビゲーム遊びを誰と最もしているのか、「一人でしている」「きょうだい」「友達」「父親」「母親」「祖父母」「その他」の中から一番多いと思われるものをテレビゲーム遊び有り群に回答させた(Table 6)。約半数の幼児が「きょうだい」としていることが最も多いことが明らかになった。また、約4分の1の幼児が「一人でしている」ことが明らかになった。

この結果で注目すべき点は、約4分の1の幼児が一人でテレビゲーム遊びをしていることである。小学校高学年を対象とした調査(中西ら,2007)では、一人でテレビゲーム遊びをしている児童は、テレビゲーム遊びをしている児童のうち15.3%で、幼児より10%少ない結果となっている。幼児は、小学生と比較して行動範囲が狭まるため、友達とテレビゲームをする割合は3.7%と極端に少なく、自宅においてテレビゲームをしていることが推測される。そのため、きょうだいがいない場合や、両親が忙しい場合、一人で遊ぶことが多くなるのではないだろうか。

2.幼児のテレビゲーム遊びに対する考え

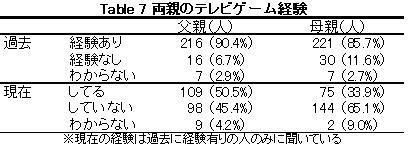

2-1) 両親のテレビゲーム経験

両親のこれまでのテレビゲーム経験と、現在のテレビゲーム経験の有無についてまとめたものをTable 7 に示す。父親の90.4%に当たる216名、母親の85.7%に当たる221名がこれまでにテレビゲーム遊びを経験していることが明らかになった。また、これまでにテレビゲーム遊びを経験しているものの内、父親では50.5%に当たる109名、母親では33.9%に当たる75名が現在もテレビゲーム遊びをしていることが明らかになった。

両親のテレビゲーム経験率が高くなったことは、両親もテレビゲーム世代であることが原因の1つとして考えられる。「初めてテレビゲームをしたのはいつか」という質問において小学生時代を回答するものが多く、両親の平均年齢から逆算すると、両親の小学生時代は1980年代であり、1983年に任天堂からファミリーコンピューターが発売されたのと同じ年代であることからも納得できる。現在もゲーム遊びをしている割合が父親より母親の方が少なくなったが、これは1980年代に出されたゲームソフトは男性・男児向けに作成されたものが多く、女性の好むようなソフトが少なかったことが影響しているのではないだろうか。ただ、CESAキッズ調査報告書(2004)では、両親のテレビゲームプレイ率は約17%であったが、本研究では両親ともに増加している。母親においても約3人に1人がテレビゲーム遊びを現在もしており、親世代にとってもテレビゲーム遊びが娯楽の1つとして根付いていることが推測される。

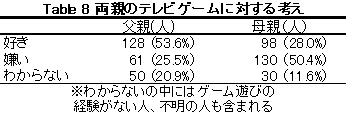

2-2) 両親のテレビゲーム遊びに対する考え

両親がテレビゲーム遊びを好きか嫌いかまとめたものをTable 8 に示す。父親はテレビゲーム経験のある者のうちの53.6%に当たる128名、母親は38.0%に当たる98名がテレビゲーム遊びを好きだと感じていることが明らかになった。つまり、父親はテレビゲーム遊びに対して「好き」という考えが強く、母親は逆に「嫌い」という考えが強いということである。

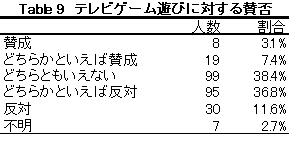

2-3) 母親のテレビゲーム遊びに対する賛否

母親が幼児のテレビゲーム遊びに対してどのように思っているのかをTable 9 に示す。全体の10.5%の母親が子どものテレビゲーム遊びに「賛成」「どちらかといえば賛成」という姿勢を示し、38.4%の母親が「どちらともいえない」、48.5%の母親が「どちらかといえば反対」「反対」という姿勢を示していることが明らかになった。

先行研究と比較すると、増田(1993)では、「賛成」の姿勢を示す親は3%、「どちらともいえない」という姿勢を示す親は55.9%、「反対」の姿勢を示す親は41.1%であった。また、CESAキッズ調査報告書(2004)では、両親に「賛成」「どちらかといえば賛成」「どちらかといえば反対」「反対」の4件法でテレビゲーム遊びに対する賛否を聞いており、賛成側の姿勢を示す親は23.95%、反対側の姿勢を示す親は75.5%であった。

本研究の結果で注目すべき点は、約半数の母親は幼児のテレビゲーム遊びに反対しているものの、残りの半数は「どちらともいえない」、「賛成」との姿勢を示していることである。また、増田(1993)との比較から、「賛成」という姿勢を示す親は増えていることがわかる。マスコミなどではテレビゲームの悪影響論が飛び交っているにもかかわらず、実際の母親たちは、幼児にテレビゲームを与えることにそれほど反対していないのである。これは、ここ数年の「脳トレブーム」の影響やこれまでとは異なり家族の誰もが楽しめることをコンセプトとしている「Wii(任天堂)」(http://e-words.jp/w/Wii.htmlより)のように新しいタイプのゲーム機の登場により、テレビゲームに対してポジティブなイメージが以前よりもたれるようになったことが影響していると考えられる。

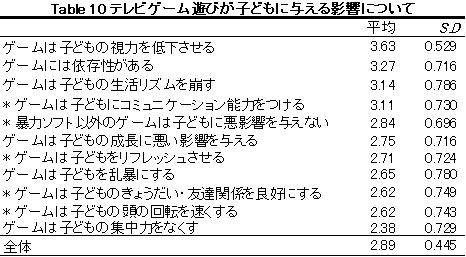

2-4) テレビゲーム遊びの悪影響得点について(11項目・4件法)

テレビゲームが子どもに与える影響について、11項目の尺度を作成した。α係数を算出したところ.836と十分な信頼性が得られたので、逆転項目を変換して、「非常に当てはまる」を4点、「やや当てはまる」を3点、「あまり当てはまらない」を2点、「全く当てはまらない」を1点として、合計得点を「テレビゲーム遊び悪影響得点」として算出した(最小値1、最大値4)。母親はテレビゲーム遊びが子どもに与える影響についてどのような意識を持っているのか、「テレビゲーム遊び悪影響得点」の平均値の高いものから順に並べたものをTable

10に示す。文頭に*が付いているものは逆転項目である。本研究における「テレビゲーム遊び悪影響得点」の平均値は2.89となったことから、決して高い値ではないが、母親はテレビゲーム遊びが子どもにどちらかというと悪い影響を与えると考えていることが明らかになった。

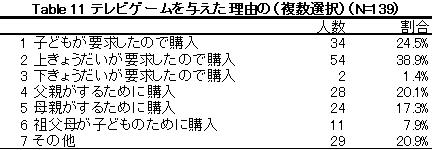

2-5) テレビゲーム購入理由の内訳

幼児がテレビゲーム遊びをしている母親を対象に、ゲーム機の購入理由について質問した。その結果の内訳をTable 11 に示す。購入理由として一番多かったものは「上きょうだいが要求したので購入」で、全体の38.9%の母親が選択していた。続いて、「(対象の)子どもが要求したので購入した」、「父親がするために購入した」、「母親がするために購入した」が上位を占めていた。

結果から、幼児期の子どもたち自身がテレビゲームの購入を要求する割合は低く、多くは、上のきょうだいや両親など周りの家族のために購入されたもので、幼児は要求せずとも自然とテレビゲーム遊びを与えられていることが多いことが明らかになった。

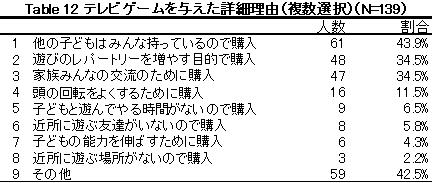

続いて、さらに詳細な購入理由の内訳を選択した人数の多い順にTable 12 に示す。ゲーム機の詳細な購入理由として一番多かったものは「他の子どもはみんな持っているので購入」であり、全体の43.9%の母親が選択していた。続いて「遊びのレパートリーを増やす目的で購入」「家族みんなの交流のために購入」が上位を占めていた。

CESAキッズ調査報告書(2004)においても、約30%の親がテレビゲームを子どもに与えることのメリットとして「周りの友達がやっており、友達同士のコミュニケーションが図れる」と回答している。このことから、周りの子どもたちと同じようにしてあげたいという親の考えが幼児にテレビゲーム遊びを与えることと関連していることが示唆された。

また、先行研究でテレビゲーム普及の要因といわれていた「外遊びをする場所の減少」に当てはまる「近所に遊ぶ場所がないので(購入)」や、「友達と集まって遊ぶ時間の減少」に当てはまる「近所に遊ぶ友達がいないので(購入)」を選択した母親はわずかであった。このことは、意義ある結果であり、幼児を持つ母親がテレビゲームを与える理由として以上のことはあまり関連していないことが明らかになった。

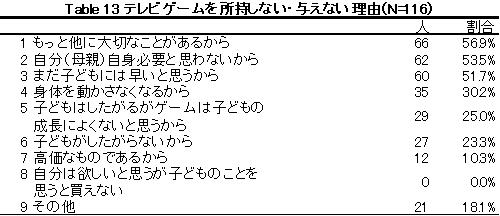

2-6) ゲーム機を所持しない・子どもにテレビゲーム遊び与えない理由の内訳

テレビゲームを所持していない母親と、幼児がテレビゲーム遊びをしていない母親を対象に、ゲーム機を所持しない・与えない理由を複数回答形式で質問し、その回答の内訳を選択した人数の多い順にTable 13 に示す。ゲーム機を所持しない・与えない理由として一番多かったものは「もっと他に大切なことがあるから」であり、全体の56.9%の母親が選択していた。他には、「自分(母親)自身必要と思わないから」、「まだ子どもには早いと思うから」が上位を占めた。

母親自身の考えが上位にランクインしており、「自分(母親)自身必要と思わないから」という考えからも幼児にテレビゲームを与えるかどうかには母親の考えが強く影響していると思われる。また、「体を動かさなくなるから」や「子どもはしたがるがゲームは子どもの成長によくないと思うから」などの身体的懸念や成長に及ぼす影響についてを理由にしているケースは多くはなかった。

実態調査のまとめ

本研究の結果は多岐に渡るが、まとめると以下の5つになる。

1, 全体の54.7%の幼児がテレビゲーム遊びをしており、経験率に男女差はほぼみられなかった。

2, テレビゲーム遊びをしている幼児のうち約半数の幼児はテレビゲーム遊びを「きょうだい」と一緒にしており、約4分の1は「ひとり」でしていることが明らかになった。

3, 両親のテレビゲーム遊び経験率は父親90.4%、母親85.7%であり、そのうち現在もテレビゲーム遊びをしているものは父親で50.5%、母親で33.9%であった。

4, 母親は幼児のテレビゲーム遊びに対して、10.5%が「賛成」、38.4%が「どちらともいえない」、48.5%が「反対」との姿勢を示した。

5, テレビゲームを購入した理由として、最も多かったものは「上きょうだいが要求したから」であり、「子ども(対象児)が要求したから」購入したと回答したのは全体の24.5%のみであった。また、詳細な理由では「他の子どもはみんな持っているので購入」したという理由が多かった。