結果

![]()

● 気になる子どもに対する仲間の態度の得点化

● 全体における気になる子どもに対する仲間の態度

● 学年ごとにおける気になる子どもに対する仲間の態度の違い

● 性別における気になる子どもに対する仲間の態度の違い

● 情報の有無が気になる子どもに対する仲間の態度に与える影響

● 気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけの分類

● 学年・性別における気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけ

● 情報の有無が気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけに与える影響

![]()

● 気になる子どもに対する仲間の態度の得点化

受容的態度(「話し合いをしたいと思う」等)・・・・・3点

中間的態度(「わからない」)・・・・・・・・・・・・2点

否定的態度(「話し合いをしたいと思わない」等)・・・1点

● 全体における気になる子どもに対する仲間の態度

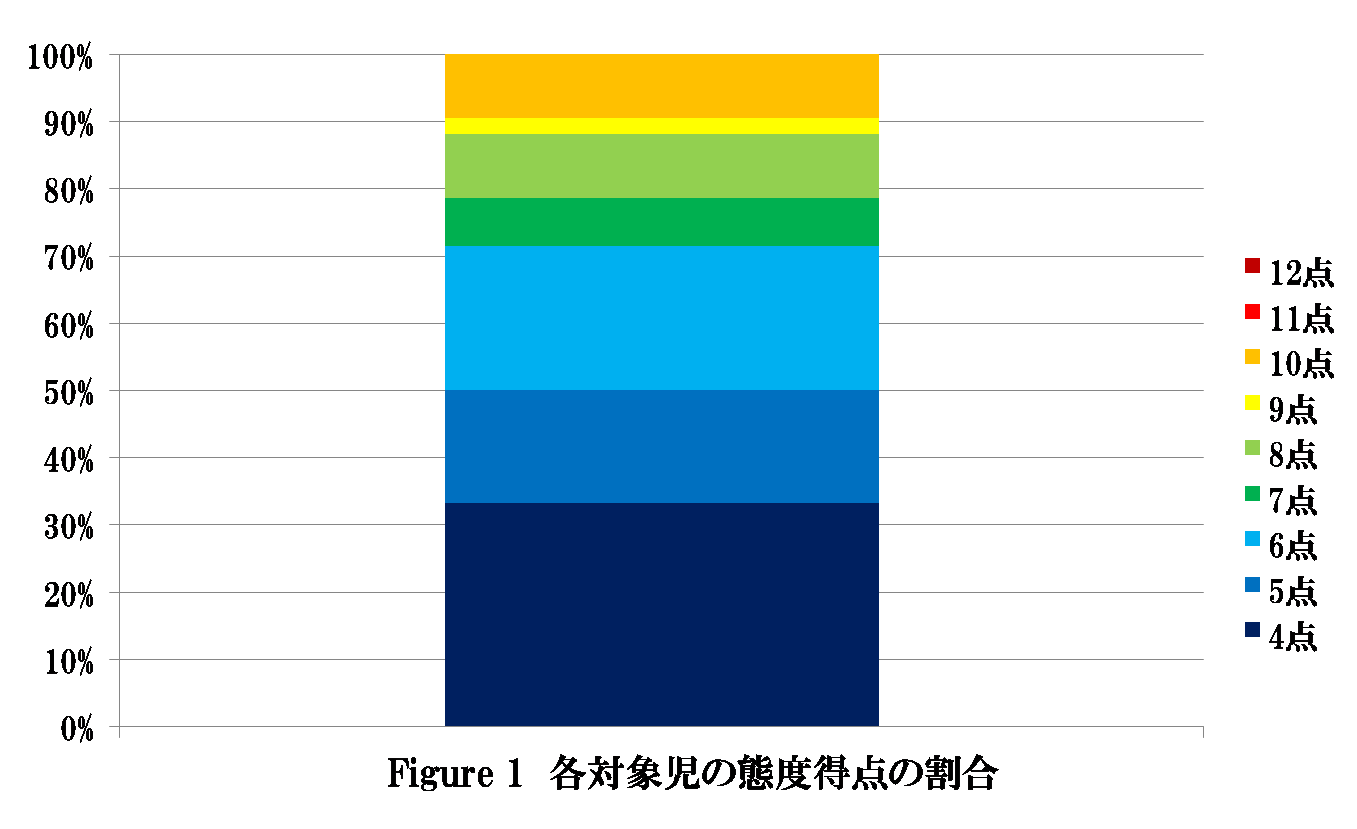

4つの質問項目の合計点を算出し、態度得点とした(Figure

1)。得点範囲は4点から12点となる。結果、態度得点4点の仲間が約33%、態度得点5点以下の仲間が約50%みられ、約半数以上の仲間が気になる子どもに対してかなり否定的な態度で接していることが明らかとなった。

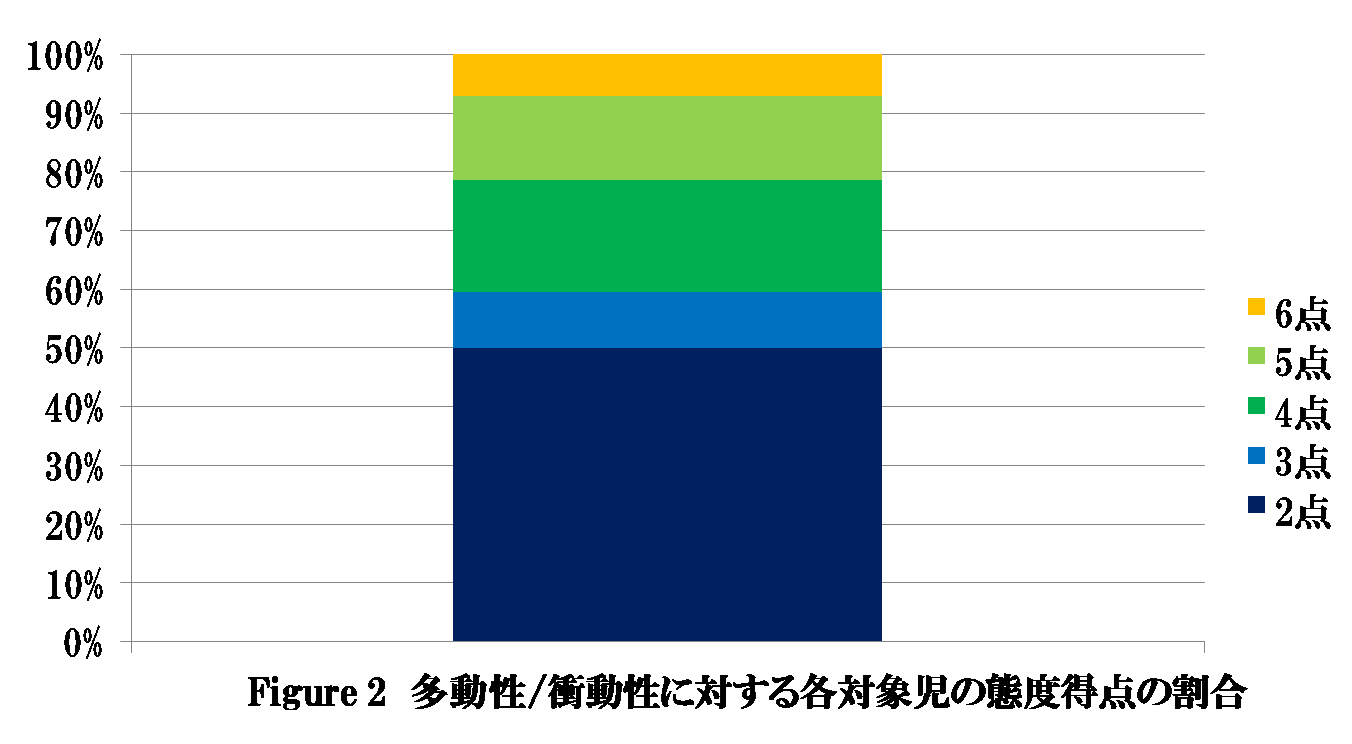

続いて、障害特性ごとにおいてそれぞれ2つの質問項目の合計点を算出し、態度得点とした。得点範囲は2点から6点となる。結果、多動性/衝動性の傾向のある気になる子どもに対する仲間の態度は、態度得点2点の仲間が約50%、態度得点3点以下の仲間が約60%みられ、約6割程度の仲間がかなり否定的な態度を示していることが明らかとなった(Figure

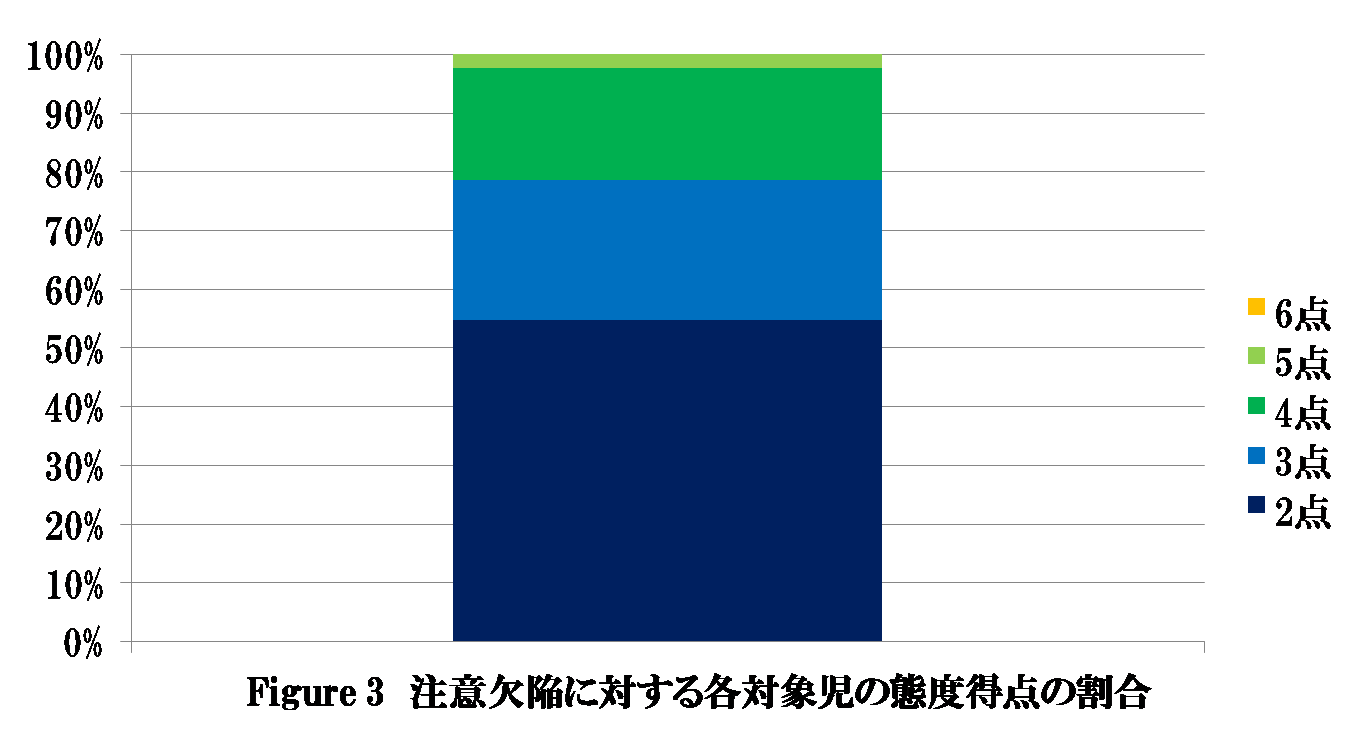

2)。一方、注意欠陥の傾向のある気になる子どもに対する仲間の態度は、態度得点2点の仲間が約55%、態度得点3点以下の仲間が約79%みられ、約8割程度の仲間がかなり否定的な態度を示していることが明らかとなった(Figure

3)。

以上のことから、気になる子どもに対する仲間の態度は、半数以上の仲間がかなり否定的な態度を示しているが、障害特性ごとにみると、多動性/衝動性の傾向のある気になる子どもよりも注意欠陥の傾向のある気になる子どものほうが、より否定的にとらえられていることがわかる結果となった。

● 学年ごとにおける気になる子どもに対する仲間の態度の違い

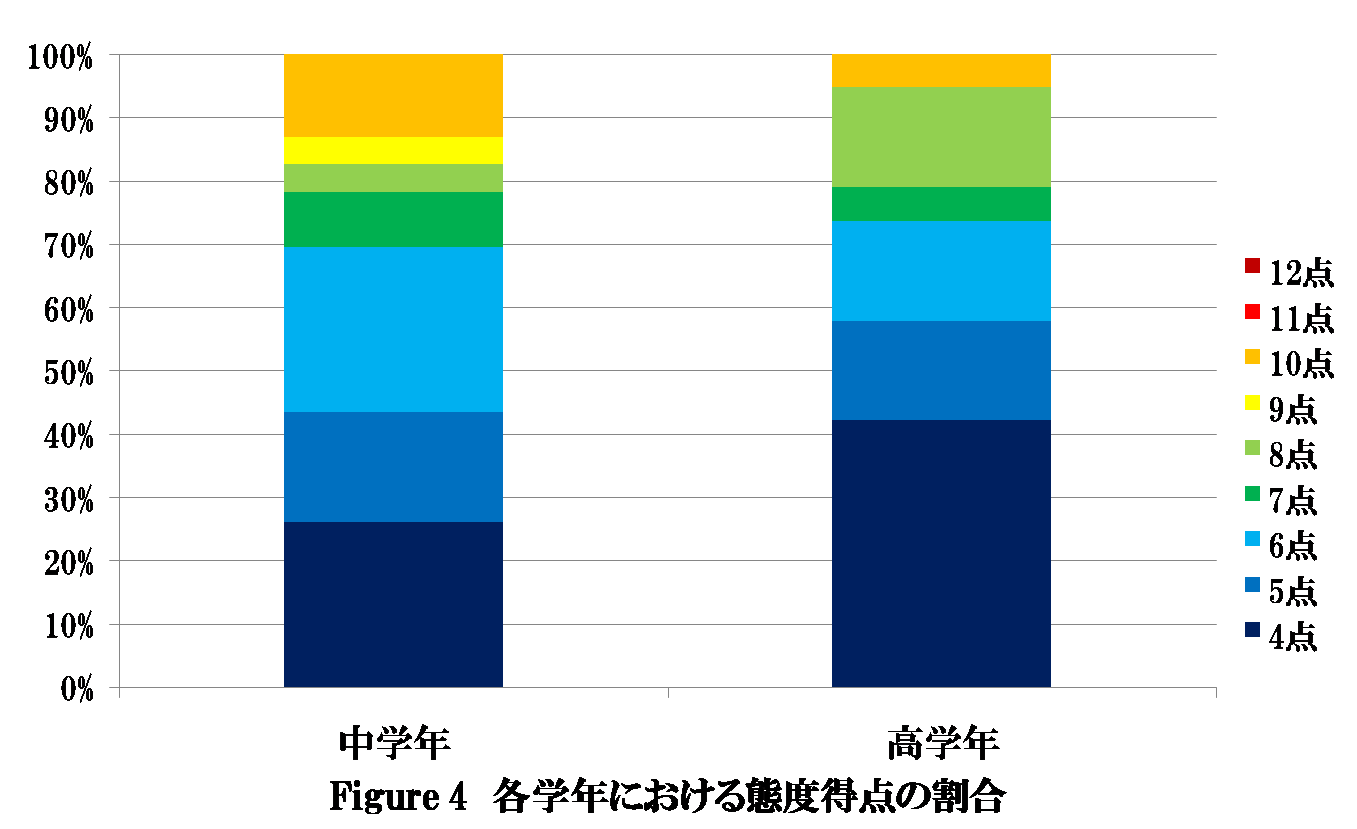

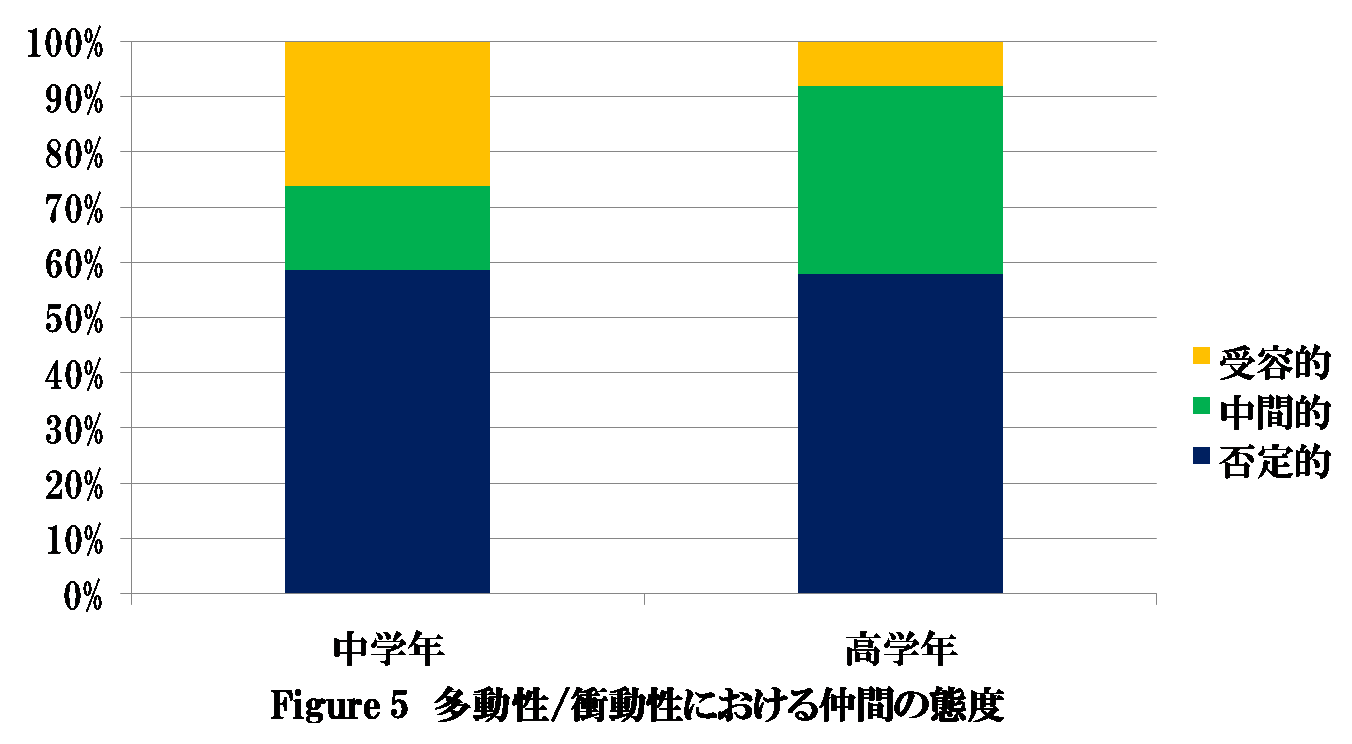

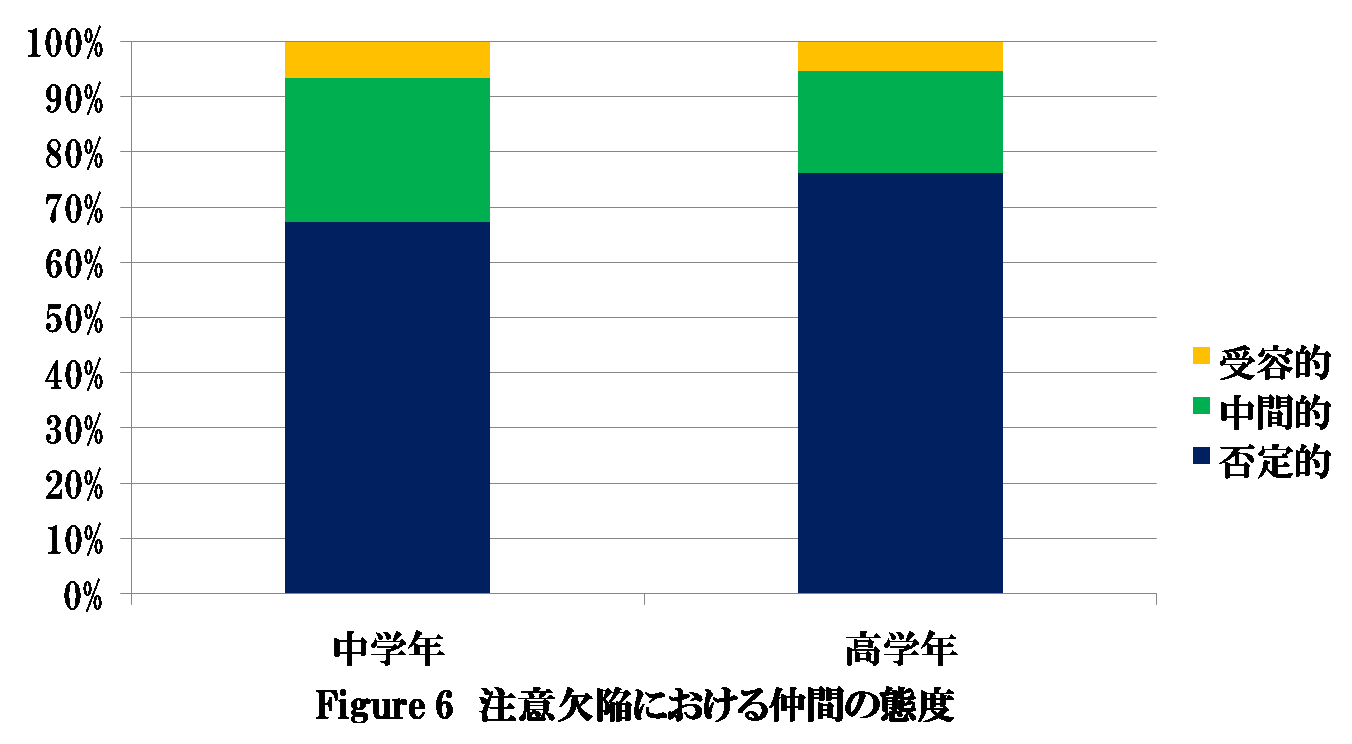

学年ごとにおける気になる子どもに対する仲間の態度の違いを検討するため、カイ二乗検定を行った(Figure

4)。結果、両群の間に有意な差はみられなかった(χ2 (6) = 4.42,

ns)。ただし、人数の割合で比較すると、中学年より高学年のほうが否定的な態度を示す仲間が多くみられる結果となった。

次に、障害特性ごとにカイ二乗検定を行った。その結果、多動性/衝動性の項目において、両群の間に有意な差がみられた。そこで、多動性/衝動性の項目について残差分析を行ったところ、中間的態度、受容的態度において両群の間に有意な差がみられた(χ2

(2) = 7.01, p<.05)。一方、注意欠陥の項目においては、両群の間に有意な差はみられなかった(χ2 (2) = 0.83, ns)。

以上のことから、気になる子どもに対する仲間の態度は、全体的に中学年よりも高学年のほうが否定的な態度を示す傾向にあることが明らかとなった。また、障害特性ごとにみると、多動性/衝動性の傾向のある気になる子どもに対しては、中学年において受容的な態度を示す仲間が多くみられ、高学年では中間的な態度を示す仲間が多くみられる結果となった。一方で、注意欠陥の傾向のある気になる子どもに対しては、仲間の態度に学年による違いはみられず、全体的に否定的な態度を示す仲間が多くみられる結果となった。

● 性別における気になる子どもに対する仲間の態度の違い

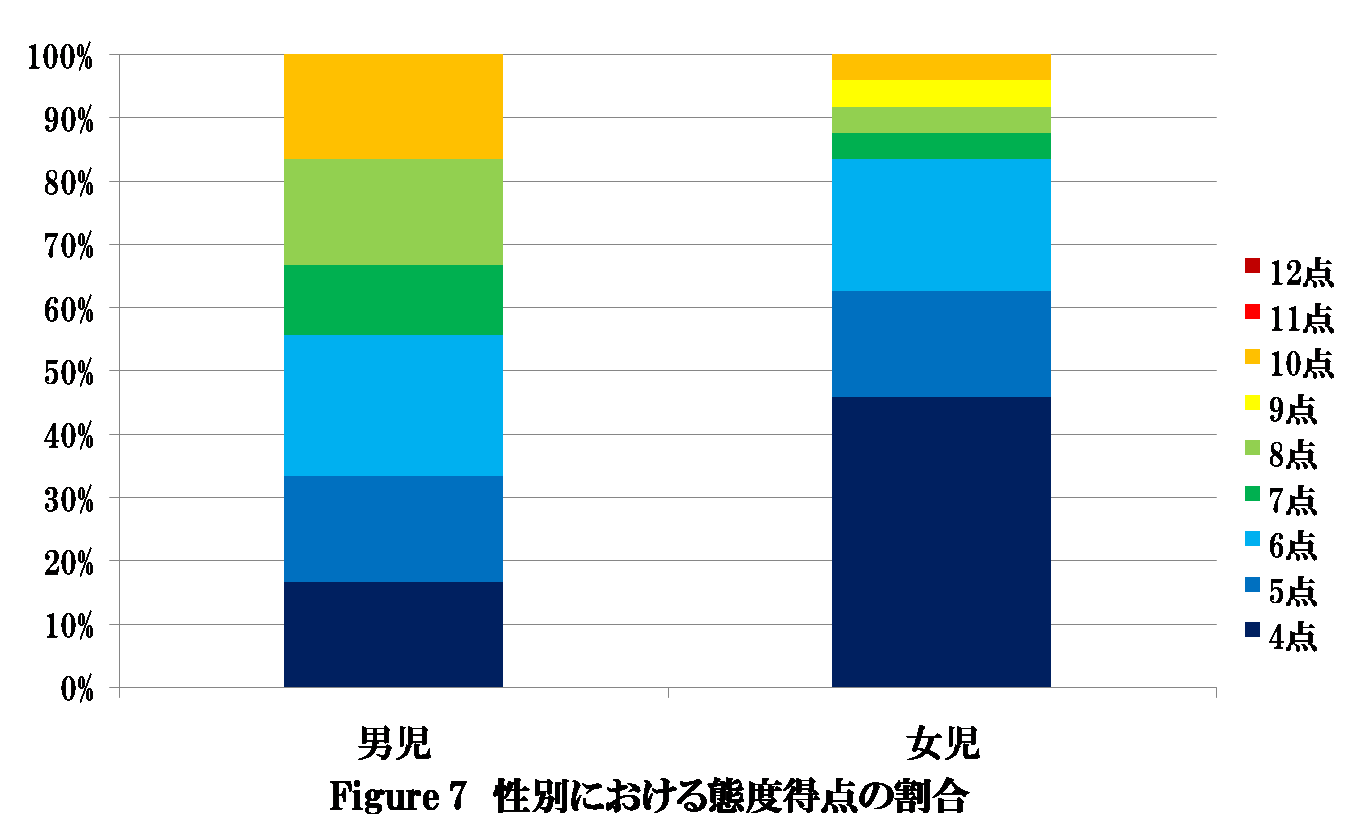

性別における気になる子どもに対する仲間の態度の違いを検討するため、カイ二乗検定を行った(Figure

7)。結果、男児と女児の間に有意な差はみられなかった(χ2 (6) = 7.45,

ns)。ただし、人数の割合で比較すると、男児よりも女児のほうが否定的な態度を示す仲間が多くみられる結果となった。

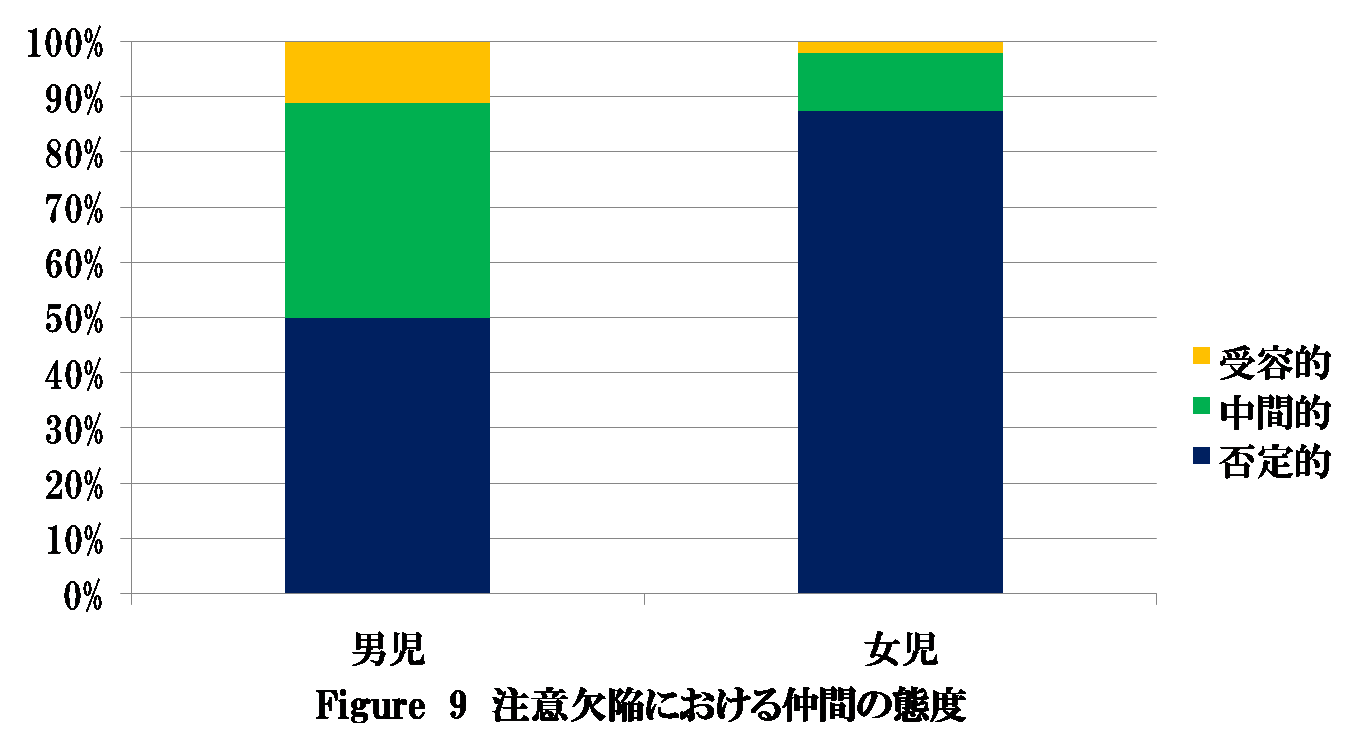

次に、障害特性ごとにカイ二乗検定を行った。その結果、多動性/衝動性の項目においては、男児と女児の間に有意な差はみられなかった(χ2 (2) =

1.04,

ns)。一方で、注意欠陥の項目においては男児と女児の間に有意な差がみられた。そこで、注意欠陥の項目について残差分析を行ったところ、否定的態度、中間的態度において男児と女児の間で有意な差がみられた(χ2 (2) = 21.64,

p<.01)。

以上のことから、気になる子どもに対する仲間の態度は、全体的に男児よりも女児のほうが否定的な態度を示す傾向にあることが明らかとなった。また障害特性ごとにみると、多動性/衝動性の傾向のある気になる子どもに対しては、性別による違いはみられなかったが、一方で、注意欠陥の傾向のある気になる子どもに対しては、男児よりも女児のほうが否定的な態度を示している結果となった。

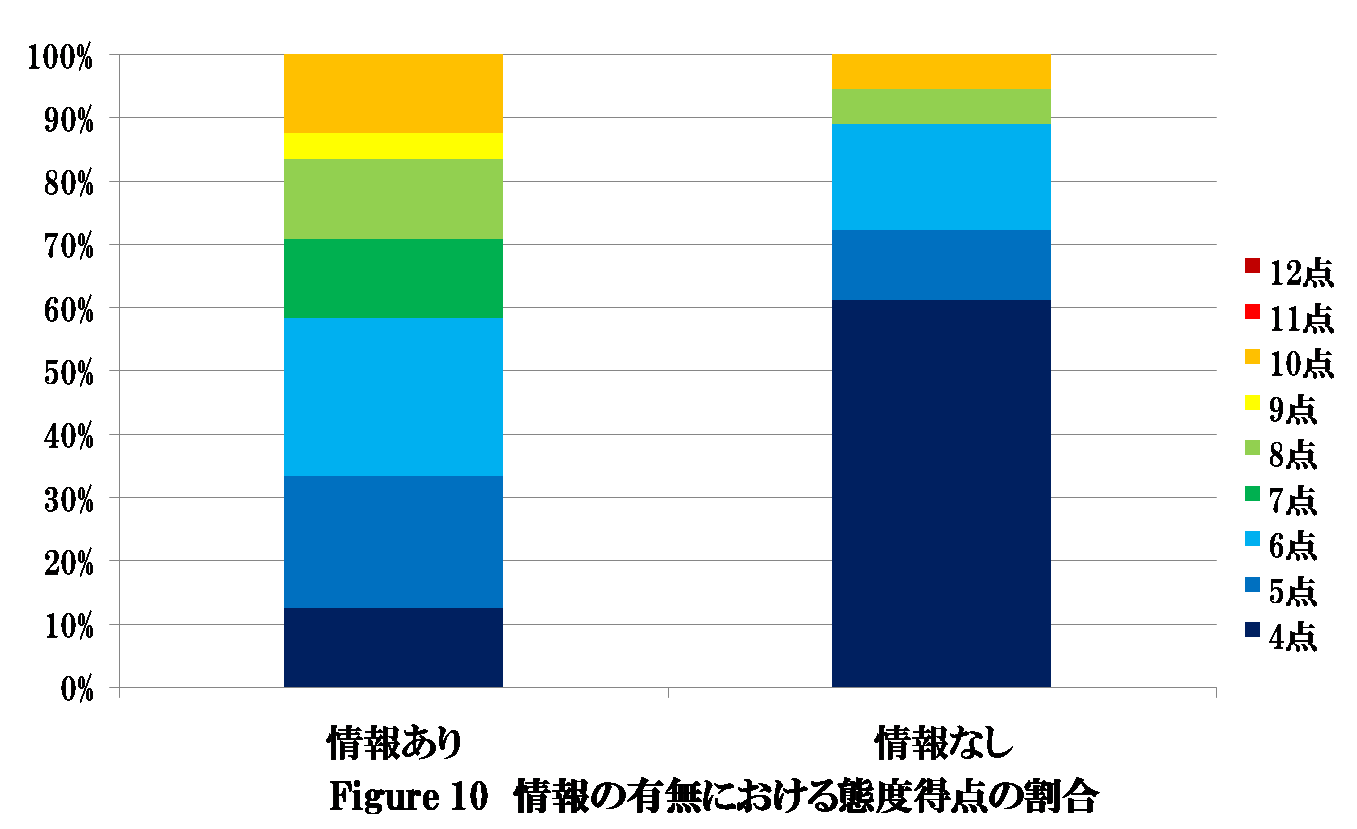

● 情報の有無が気になる子どもに対する仲間の態度に与える影響

ADHD

の特性を含む情報の有無による気になる子どもに対する仲間の態度への影響を検討するため、カイ二乗検定を行った。その結果、両群の間に有意傾向がみられた。そこで、残差分析を行ったところ、態度得点4

点の部分で有意な差がみられた(χ2 (6) = 12.25,

.05<p<.10)。

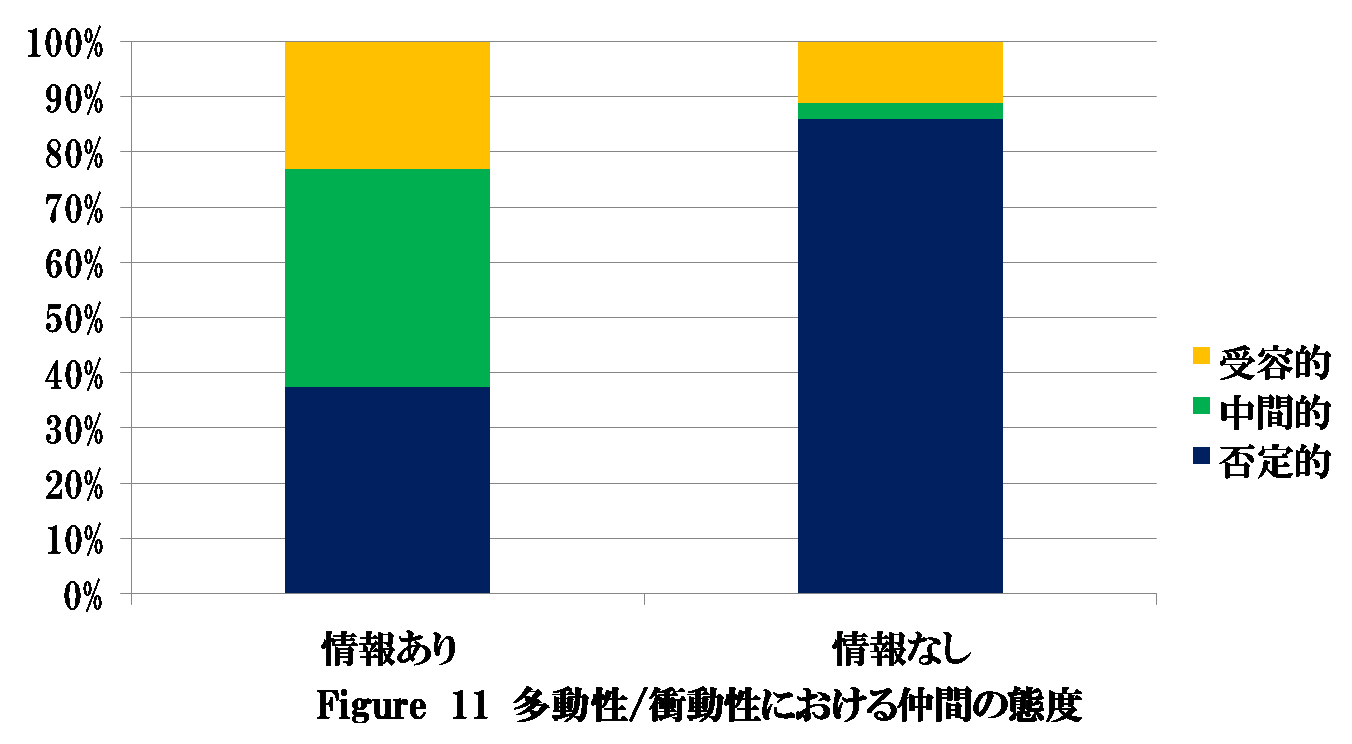

次に、障害特性ごとにカイ二乗検定を行った。その結果、多動性/衝動性の項目において有意な差がみられた。そこで、多動性/衝動性の項目について残差分析を行ったところ、情報なし群において否定的態度を示す仲間が有意に多くみられ、情報あり群では中間的態度を示す仲間が有意に多くみられた(χ2

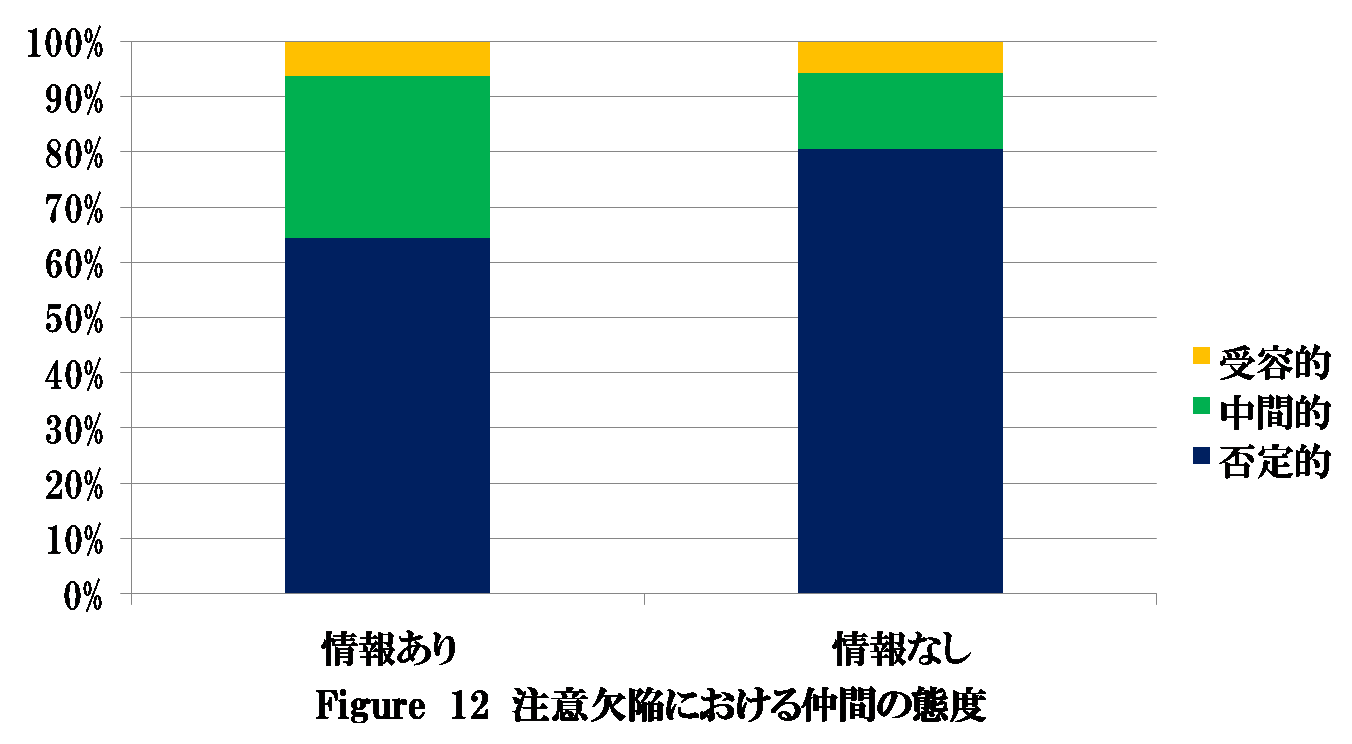

(2) = 21.64, p<.01)。一方、注意欠陥の項目においては、両群の間に有意な差はみられなかった(χ2 (2) = 2.87,

ns)。

以上のことから、全体的にみると、ADHD

の特性を含む情報の提供には、否定的な態度を示す仲間をより受容的な態度へ促す効果があることが明らかとなった。また、障害特性ごとにみると、多動性/衝動性の傾向のある気になる子どもに対する仲間の態度においては、ADHD

の特性を含む情報の提供によって、否定的な態度を示す仲間をより受容的な態度へ促進させる効果がみられた。一方で、注意欠陥の傾向のある気になる子どもに対する仲間の態度には、ADHD

の特性を含む情報の提供による影響はみられないことが明らかとなった。

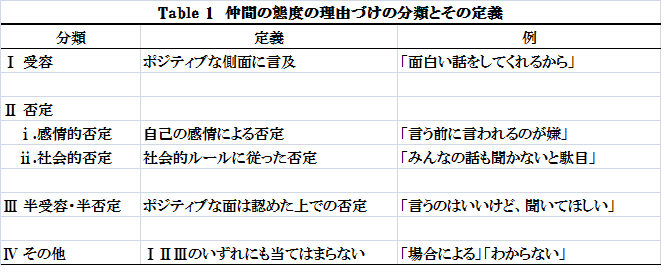

● 気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけの分類

気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけについて、対象児の回答から得られた理由づけから、以下の5つの項目に分類した(Table

1)。各対象児の理由づけの分類については、下記の分類の定義に従い、独立した2

人の評定者がどの分類に当てはまるかを評価した。一致率は82%であった。評価が不一致だったものについては両者が協議した上で再評価を行った。ただし、データとして不適当と判断したものは分析から除いた。除いたデータは18

項目であった。

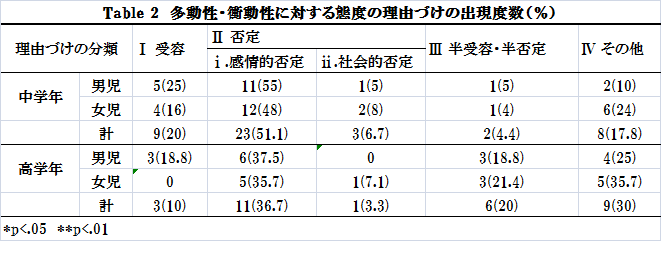

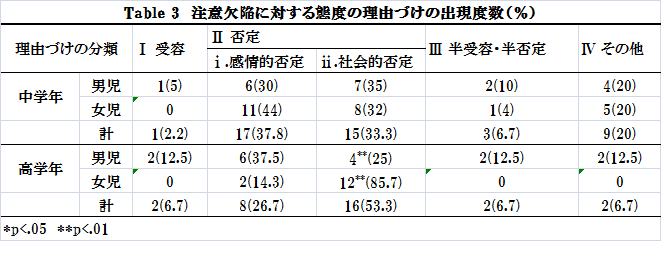

●学年・性別における気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけ

一方、注意欠陥の傾向のある気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけについては、学年においては、中学年では「感情的否定」による理由づけが約38%、「社会的否定」による理由づけが約33%とほぼ同程度の割合でみられた。一方、高学年では「社会的否定」による理由づけが約53%と最も多くみられた。また、性別については、中学年の女児においてのみ「感情的否定」による理由づけが多くみられ、その他は「社会的否定」による理由づけが多くみられた。また、カイ二乗検定を行った結果、高学年において、男児と女児との間に有意な差がみられた。そこで、残差分析を行った結果、高学年の女児において、高学年の男児よりも「社会的否定」による理由づけを行う仲間が有意に多くみられた(χ2(4)

= 11.92, p<.05)。

以上のことから、多動性/衝動性の傾向のある気になる子どもに対しては、全体的に自己の感情によって態度の理由づけを行っているという結果が得られたが、高学年の女児においてのみ「場合による」等、態度を決定する際に慎重な様子がみられる傾向があることが明らかとなった。また、注意欠陥の傾向のある気になる子どもに対しては、全体的には「社会的否定」による態度の理由づけを行うが、女児において、中学年と高学年で学年による違いがみられた。すなわち、中学年では「感情的否定」による理由づけと「社会的否定」による理由づけが同程度みられるが、高学年では「社会的否定」による理由づけを行う仲間の割合がかなり増加することが明らかとなった。

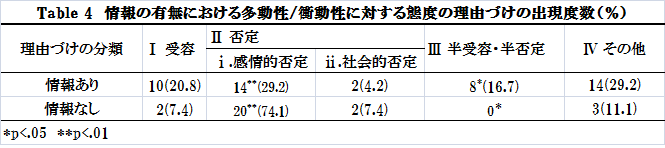

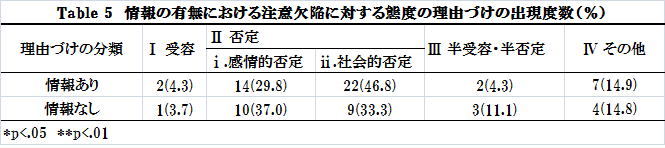

● 情報の有無が気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけに与える影響

仲間の態度の理由づけに、情報の有無による影響があるかを検討するため、情報の有無における仲間の態度を障害特性ごとに分類し、カイ二乗検定を行った。その結果、情報あり群と情報なし群との間に有意な差がみられた。そこで、残差分析を行ったところ、多動性/衝動性の特性において、情報あり群では情報なし群に比べ「半受容・半否定」による理由づけが有意に多くみられ、一方、情報なし群では情報あり群に比べ「感情的否定」による理由づけが有意に多くみられた(χ2

(4) = 16.96, p<.01)。

また、注意欠陥の特性においては、情報あり群と情報なし群において、有意な差はみられなかった(χ2 (4) = 2.23,

ns)。

以上のことから、多動性/衝動性の傾向のある気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけについては、情報を提供することにより「感情的否定」による理由づけを行う仲間を減少させ、「半受容・半否定」による理由づけを行う仲間を増加させることが明らかとなった。一方で、注意欠陥の傾向のある気になる子どもに対する仲間の態度の理由づけについては、情報の提供による影響はみられないという結果となった。