第1章 期待概念の研究の展望

第1節 やる気と期待

2006年に改正された教育基本法の第6条において,「自ら進んで学習に取り組む意欲を高める」という内容が明記され,近年行われている学習到達度調査 (PISA) の結果から子どもの学習意欲の低さが懸念されるなど,日常生活において「意欲,やる気」に対する関心が高まってきている。やる気について考える上で1つ取り上げられるのは,好奇心やおもしろさなど,その対象や課題に対する「興味」であろう。そして,やる気を考える上でのもう1つの重要な要因は「自信」であると考えられる。

自信があれば,やってみようという気持ち (やる気) になったり,ある行動を実際に行ったりする,ということは感覚的にも納得がいくことであろう。そして,「自信がある」,「自信がない」,「自信がついた」,「自信満々」などの台詞は日常生活の中でよく用いられる。このように自信という言葉は日常生活においてなじみの深いものである。広辞苑 (1998) によると,自信とは「自分の能力や価値を確信すること,自分の正しさを信じて疑わない心」と定義されている。このように,日常生活においてもなじみの深い自信であるが,定義である「自分の能力や価値を信じること」を含め,成功しそうだ,できそうだといった認知を心理学では「期待 (expectancy) 」と呼んでいる (e.g., Atkinson, 1964; Atkinson & Feather, 1966; Bandura, 1977; Langer, 1979; Little, Oettinge, Lindenberger, & Baltes, 1995; Oettinge, Little, Lindenberger, & Baltes, 1994; Skinner, E.A., 1996; Skinner, E. A., Chapman, & Baltes, 1988a, 1988b; Wigfield & Eccles, 2000)。

そして,期待は動機づけを左右する要因であるといわれている。動機づけとは「目標達成への推進力であり」,厳密には「ある目標を達成するために行動を起こし,それを持続し,目標達成へとみちびく内的な力」と定義される (桜井, 1997)。日常生活においても自信を持てたらやる気がでるというように,心理学において期待概念は動機づけ研究の中で多く扱われている。

第2節 動機づけ研究における期待概念

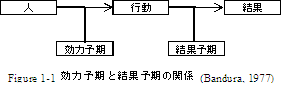

期待概念はAtkinsonの期待価値理論 (1964),RotterのLocus of Control (1966), Seligman & Maierの学習性無力感 (1967),Weinerの原因帰属理論 (1972, 1979),Banduraの自己効力感 (1977) といった様々な理論で扱われ,動機づけ研究において重要な位置を占めてきている。中でもBandura (1977) は,期待概念を「人・行動・結果」という区分から精緻化し,「行動と結果」間の期待を結果予期,「人と行動」間の期待を自己効力感として扱っている(Figure 1-1)。しかし「人・行動・結果」の区分からすると,「人と結果」間においても期待の存在が考えられるが,Banduraの研究 (1977) では「人と結果」間における期待は想定されてはいない。そこで,更なる精緻化を進めたのがSkinner, E. A., Chapman, & Baltes (1988a, 1988b) のCAMI (Control, Agency, and Means-Ends Interview) である。

第2章

top