第3章 CAMIによる期待信念と学習行動の関連 −努力と方略の信念の弁別−<研究1>

第1節 問題と目的

CAMIにおける手段保有感,手段の認識には「努力」が含まれているが,Anderson & Jennings (1980) は「努力には方略という方向的側面と,がんばりという量的側面の2つがあるにもかかわらず,従来の研究は量的側面のみに注意を払ってきた」と,「努力」と「方略」の弁別の重要性を主張している。方略に関連して,奈須 (1993),市川(1995),中西 (2004) などは原因帰属における方略帰属の重要性を強調している。これらの先行研究から,単に量的な側面である努力と,具体性を持つ方向的な側面である方略においては,それぞれに対する期待の持ち方が変わってくると考えられるため弁別することが必要であると思われる。

そこで本研究の目的としてCAMIに「方略」を加え,「努力」との弁別が可能であるかを検討する。努力を強調し過ぎることに対する問題が示唆される中で,努力と方略の弁別の重要性や,内的で統制可能な要因である方略の有用性が指摘されており,重要な示唆を与えることができると考える。

これまでCAMIは,学習行動との関連が検討されてきている (Chapman & Skinner, 1989; Chapman, Skinner, & Baltes, 1990; 熊谷・山内, 1999など)。本研究では,CAMIにおける努力と方略の弁別を検討するにあたり,その関連をみる学習行動として自己調整学習方略 (self-regulated learning strategy),学習の持続性,授業選択を扱う。

3つの学習行動を取り上げ,その関連の仕方によっても努力と方略の弁別できるかという可能性を検討する。

第2節 方法

調査対象

三重県内の国立大学と京都府内の私立大学の大学生1〜4年生を対象とし,278名に質問紙調査を行った2。回答に不備があった50名を除き,228名 (男子62名, 女子165名, 不明1名) を分析対象とした (平均年齢20.48, 標準偏差 1.26)。学年の内訳は,1年生52名,2年生15名,3年生125名,4年生36名であった。各大学の男女別人数と所属学部は,三重県内の国立大学は男性12名,女性28名で,教育学部40名であった。また,京都府内の私立大学は,男性50名,女性で137名,不明1名で,外国語学部188名であった。

調査内容

質問紙には以下の尺度が含まれた。

CAMI (37項目):島袋他 (1996) を参考に,大学生用に一部項目の表現を変えてCAMIを作成した。新たな手段として「方略」を追加した。

学習方略使用尺度 (32項目):佐藤・新井 (1998) の自己調整学習方略を計測する尺度を使用した。

学習の持続性 (5項目):下山 (1985) の,学習意欲検査 (GAMI) の「持続性の欠如」を使用した。

授業選択尺度 (15項目):授業選択について自由記述で解答を求め,得られた解答をKJ法により分類し尺度を新たに作成した。

第3節 結果

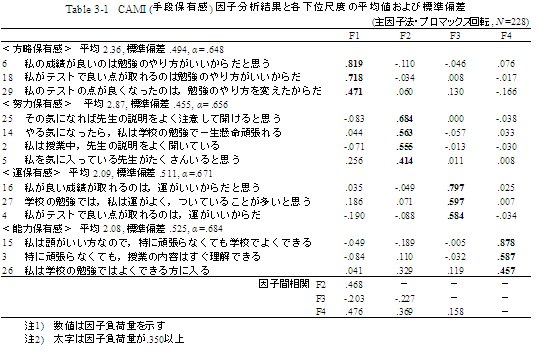

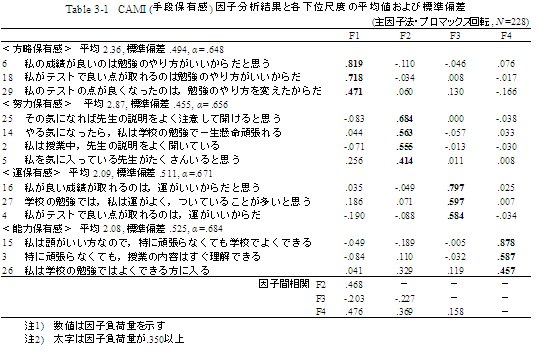

手段保有感においては,主因子法による因子分析の結果,固有値1以上という基準から4因子解を採用し,プロマックス回転を行った。第2因子「努力保有感」,第3因子「運保有感」,第4因子「能力保有感」と命名した。第1因子において負荷が高かった項目は方略に関するものであり,これを「方略保有感」と命名した(Table 3-1)。

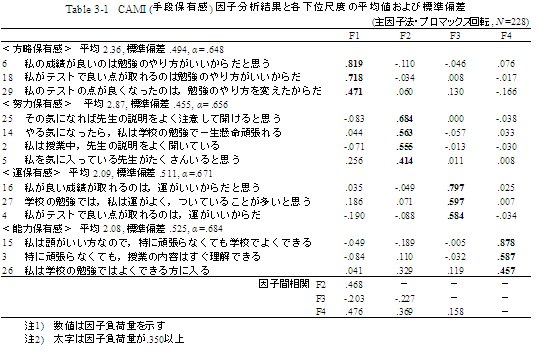

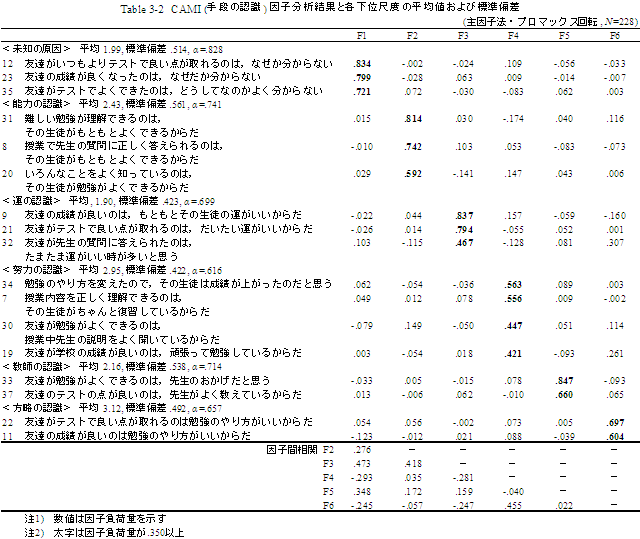

手段の認識においては,主因子法による因子分析の結果,固有値1以上という基準から6因子解を採用し,プロマックス回転を行った。第1因子「未知の原因」,第2因子「運の認識」,第3因子「能力の認識」,第4因子「努力の認識」,第5因子「教師の認識」と命名した。第6因子において負荷が高かった項目は方略に関するものであり,これを「方略の認識」と命名した(Table 3-2)。

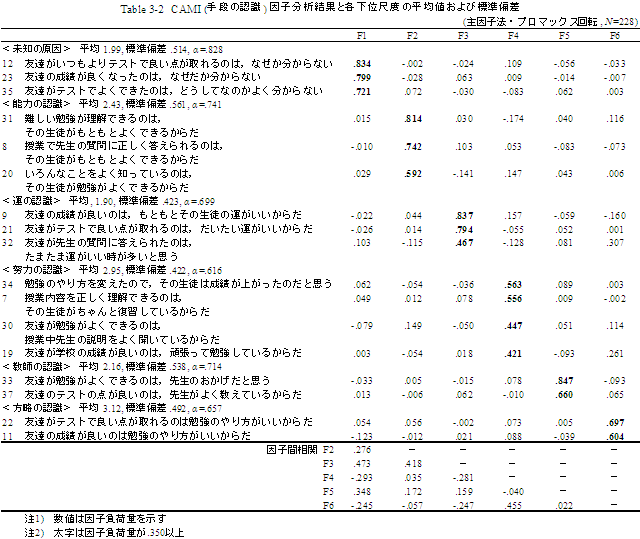

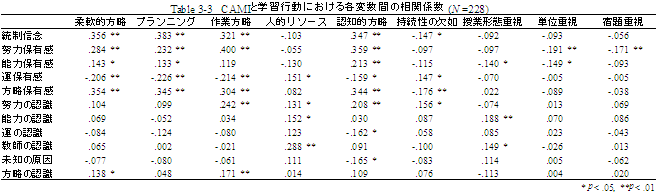

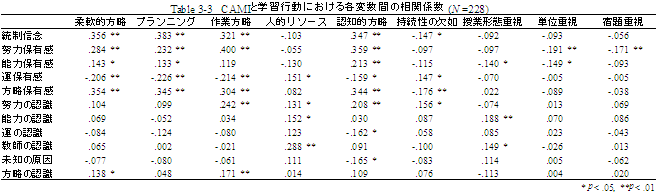

CAMIにおける各変数と学習行動における各変数との相関を算出しTable 3-3に示した。人的リソース方略を除いた各自己調整学習方略は主に統制信念,手段保有感の各手段と関連を示した。一方,人的リソース方略は手段の認識の各手段との関連を示した。また,持続性の欠如は主に方略保有感,努力の認識と関連を示した。授業選択においては主に努力保有感との関連が示された。

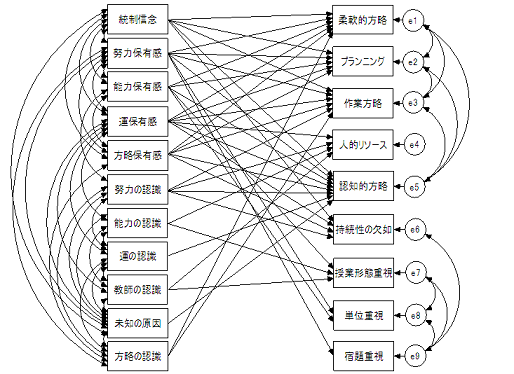

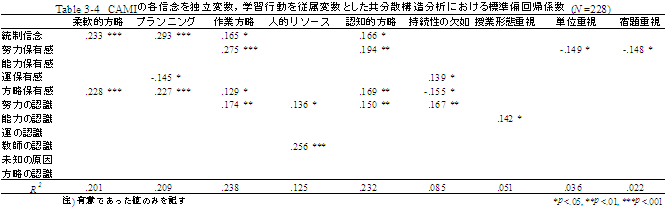

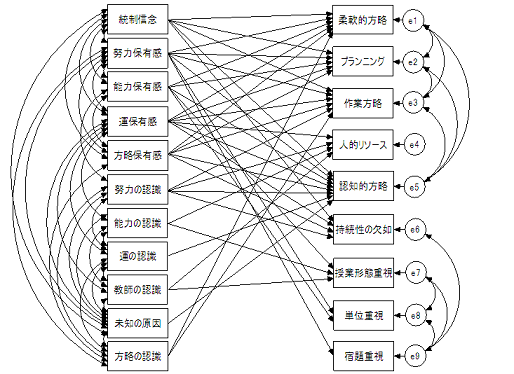

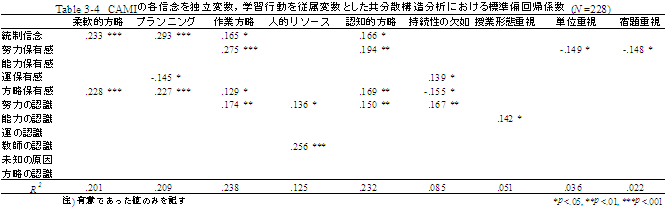

以上の結果を基に,独立変数をCAMIの各変数,従属変数を学習行動の各変数とした共分散構造分析を行った (Figure 3-1: GFI=.941, AGFI=.891, CFI=.967, RMSEA=.037)。Table 3-4には有意な値を示した標準偏回帰係数を示した。

Figure 3-1 CAMIと学習行動の各変数間の関連を示すモデル

第4節 考察

本研究においては,新たにCAMIに「方略」についての信念を加えて検討を行った。その結果,因子分析において「方略」に関する項目と「努力」に関する項目が,それぞれ違う因子に負荷を示し,手段保有感と手段の認識の両信念において「方略」と「努力」に関する期待が弁別されることが示唆された。つまり,手段保有感と手段の認識において「方略」と「努力」が区別して認識されていることが推測される。

各信念と学習行動 (自己調整学習方略・学習の持続性・授業選択) の関連を検討した結果,「努力」と「方略」では異なった学習行動との関連を示した。努力保有感は認知的な自己調整学習方略に区分される作業方略と認知的方略に正の影響を示した。作業方略とは「大切なところは繰り返し書く」といったまさに量的な方略であると考えられ,そのため量を重視する「努力」と強い関連がみられたと考えられる。努力保有感とは,「自分は努力ができるんだ」という期待であり,従来扱われてきた自己効力感に対応している (Skinner et al., 1988b)。そのため努力保有感が,授業選択の単位重視,宿題重視に対し負の影響を示したということは,自己効力感が高いほど挑戦的,積極的に行動するという知見 (奈須, 1995) に対応するものであると考えられる。すなわち,授業選択において努力保有感を持つ学生ほど,単位や宿題を気にせず自分の興味がある授業を選択しているのではないかという可能性が示唆される。

一方,方略保有感は,特にメタ認知的な自己調整学習方略への影響が強いことが分かる。このことから方略保有感を持つことが,メタ認知的な自己調整学習方略の使用を促すという可能性が示唆された。また,方略保有感は持続性の欠如に負の影響を示しており,従来検討されてきた自己効力感と持続性の関連について新たな示唆を与えるものである。

努力の認識は主に作業方略,認知的方略への影響を示したが,持続性の欠如に正の影響を示すという結果が示された。努力の認識が自己調整学習方略と関連があることを考えると,努力の認識は重要であるが,努力をすることが結果につながるという期待を持つだけでは学習が持続しない傾向がある可能性がある。このように努力の認識には学習において肯定的に働く面 (方略の使用の促進) と否定的に働く面 (学習の持続性の欠如) の2つの面があり,今後さらなる検討が必要である。

一方,方略の認識は自己調整学習方略に影響しなかった。これは樋口他 (1983) による“努力しなかったという帰属が,努力すればできるという期待と一義的につながらず,努力しようと思っても,努力の仕方が分からない”という考察と同様に,一般的にやり方が結果につながるという期待である方略の認識は,「どのようなやり方が結果につながるか」という具体的な情報に欠けるため,学習行動に影響しなかったのではないかと考えられる。

以上のように手段保有感,手段の認識においてそれぞれ「方略」と「努力」に対する信念が異なる学習行動に影響することがみいだされ,他の変数との関連という点でもこれらが弁別できることが示唆された。

自己調整学習方略に関しては特に統制信念,努力保有感,方略保有感,努力の認識が重要であることが示され,学習の持続性においては運保有感,方略保有感,努力の認識の影響が示唆された。また,授業選択に関しては努力保有感が重要であると考えられた。

本研究では「方略」を含めたCAMIを,大学生を対象に行った。因子分析の結果から,また学習行動との関連から努力と方略の弁別が示唆された。また,CAMIを用いたことで従来よりも精緻に,期待と学習行動の関連が見いだされた。

第4章

top