CAMIによる期待信念と授業選択,授業における学習行動の関連 <研究2>

第1節 問題と目的

動機づけ研究においては「期待」とともに「価値」が重要な役割を果たすとされてきた。Eccles & Wigfield (1985) は価値に注目して,ある課題に取り組む際の動機づけの価値的側面を課題価値 (task value) として概念化し,4つの課題価値を挙げている。つまり「内発または興味価値 (intrinsic or interest value) 」「獲得価値 (attainment value) 」「利用価値 (utility value) 」「コスト (cost) 」である。このように動機づけ研究において課題に対する価値づけは期待概念と同様に重要視されており,その価値づけが動機づけや,課題の選択という行動に影響しているとされている (Atkinson, 1964; Wigfield & Eccles, 2000)。

Atkinson (1964) は期待価値理論の中で,期待と価値の掛け合わせにより,行動が規定されるとして,期待と価値を動機づけの重要な要素としている。また,Wigfield & Eccles (2000) は,Atkinsonの期待価値理論を精緻化している。例えば,具体的な価値については上述した4つが挙げられている。そして,成功への期待や課題への価値の認識が,遂行,持続性,課題の選択に直接影響するとされている。つまり,期待と価値の関連を検討することで,動機づけをよりよく捉えることができると考えられる。そこで,期待を測定するCAMIと,価値に対応する授業選択について,その関連を検討する。

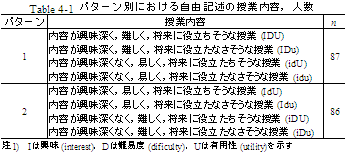

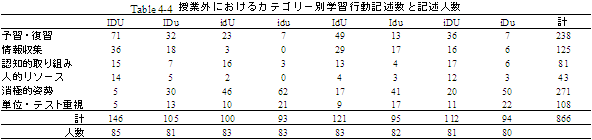

課題価値の先行研究から,興味,難易度,有用性の3つの次元を想定し,その高低の組み合わせから授業を構成した(Table 4-1)。

また,その授業を履修したとして各授業における授業への取り組み (学習行動) を自由記述で尋ねることとする。このとき,それぞれの授業において「授業内での学習への取り組みについて」,「授業外での学習の進め方について」という2つの観点から解答を求める。CAMIと学習行動の関連は先行研究においても検討されているが (Chapman et al., 1990; 熊谷・山内, 1999 など),今回は尺度ではなく自由記述を用いることで授業内,授業外における大学生の学習行動の現状を的確に捉えることができると考える。

さて,CAMIの手段保有感,手段の認識には「他者の援助」という手段が含まれている。CAMIは基本的に学習場面について扱われるので,他者の援助は具体的に「教師 (の援助) 」として扱われている (島袋他, 1995; 島袋他1999 など)。しかし,学習場面において援助を受けるのは教師からだけでなく友人の場合も考えられる。

本研究では,「友人」を新たに含めたCAMIと3次元からなる授業選択,授業内での学習行動,授業外での学習行動との関連を検討する。

第2節 方法

調査対象

三重県内の国立大学の大学生1〜4年生を対象とし,188名に質問紙調査を行った。詳細は以下に記すが,自由記述をおこなうことによる被験者の負担の多さを懸念し,パターン1,パターン2という2種類の質問紙を作成し,学生にはどちらか一方が配布された。

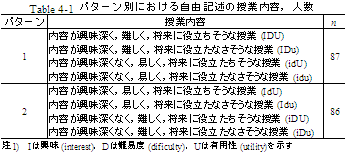

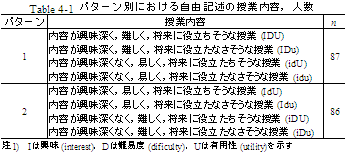

全体としては,回答に不備があった15名を除き,173名 (男子81名,女子92名)が分析対象とされた (平均年齢18.57, 標準偏差 .97)。学年の内訳は,1年生157名,2年生12名,3年生2名,4年生2名であった。所属学部は人文学部54名,教育学部11名,医学部35名,工学部31名,生物資源学部42名であった。また,パターン1,2における分析対象者の人数はTable 4-2に示した。

調査内容

質問紙には以下の尺度が含まれた。

CAMI (43項目):手段保有感,手段の認識に新たな手段として「友人」を追加した。

授業履修尺度 (8項目):授業の履修について尋ねる尺度を新たに作成した。

学習行動 (自由記述:各パターンに8つ):上記の授業履修尺度で尋ねた8つの授業それぞれについて,「授業内」「授業外」という2つの観点から授業への取り組みの自由記述を求めた。

第3節 結果

CAMIと授業選択の関連を検討するために,CAMIの各変数と8つの授業項目間において相関係数を算出した (Table 4-2)。その結果,授業選択と主に関連を示したのは,統制信念,努力保有感,運の認識であった。

次に,CAMIの各変数と授業選択の各次元との関連を共分散構造分析を用いて検討した。

「興味」に対して有意な標準偏回帰係数を示したのは,能力の認識 (β=-.204, p<.05),運の認識 (β=-.218, p<.05) であった (R2 =.156: GFI=.947, AGFI=.896, CFI=.976, RMSEA=.033)。

「難易度」に対して有意な標準偏回帰係数を示したのは,能力保有感 (β=.243, p<.05),能力の認識 (β=-.196, p<.05) であった (R2 =.149: GFI=.937, AGFI=.877, CFI=.960, RMSEA=.046)。

「有用性」に対して有意な標準偏回帰係数を示したのは,努力保有感 (β=.243, p<.05) のみであった (R2 =.220: GFI=.937, AGFI=.876, CFI=.958, RMSEA=.044)。

授業における学習行動の自由記述についてその学習行動の分類を行った。分類については,授業内における記述と授業外における記述を区別して扱った。

自由記述について,それぞれの記述に含まれる学習行動を1つ1つ細かく分類した。例えば,「話を聞いて理解しようとする」という記述なら,「話を聞く」と「理解しようとする」という2つの学習行動に区分することができる。そのようにして,授業内,授業外についての学習行動の記述を全て1つ1つの学習行動に区分した。その後,授業内,授業外のそれぞれの学習行動においてKJ法によりカテゴリー分類を行った。

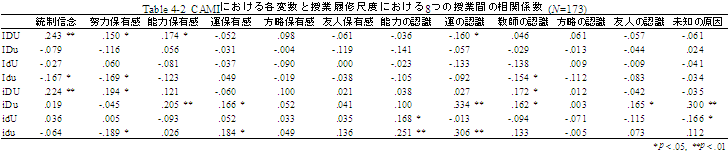

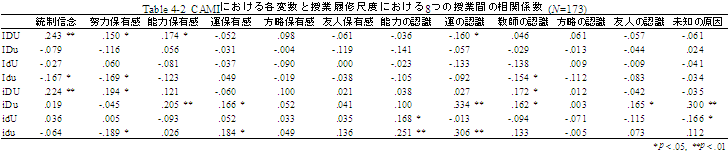

授業内においては,先生の話を聞くといった「話を聞く」,板書や先生が口頭で述べたことについてノートをとるといった「ノートをとる」,先生に質問する,友人に聞くといった「人的リソース」,集中して取り組む,真面目に取り組むといった「集中」,がんばる,一生懸命やるといった「努力」,理解する,覚える,役に立つところを考える,ノートをまとめるといった「認知的取り組み」,何もしない,授業に関係ないことをする,寝るといった「消極的姿勢」,テストを意識して,単位のため授業を受けるといった「単位・テスト重視」という8個の学習行動カテゴリーが得られた(Table 4-3)。

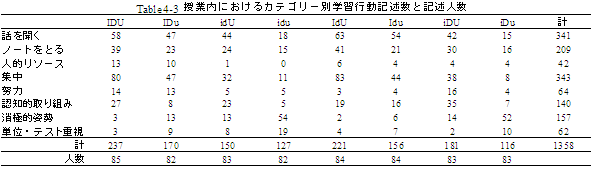

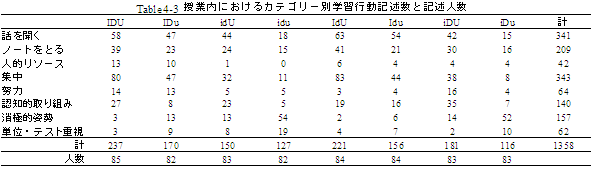

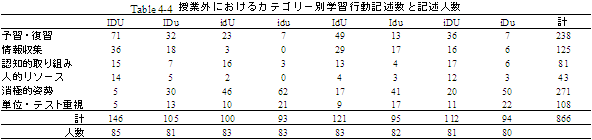

授業外においては,予習をする,復習をする,見直しをするといった「予習・復習」,気になることを本で調べる,分からなかったところをインターネットで調べる,関連する本などを読む「情報収集」,理解する,考える,覚える,ノートを工夫してまとめるといった「認知的取り組み」,先生に質問する,友達に聞くといった「人的リソース」,何もしない,違う勉強をするといった「消極的姿勢」,テストを意識して,単位のために学習するといった「単位・テスト重視」という6個の学習行動カテゴリーが得られた(Table 4-4)。

次に,CAMIと各授業内,授業外における学習行動との関連を検討した。まず,各授業内,授業外の各学習行動について,そのカテゴリーの記述を書いた人には「1」,書いていない人には「0」というダミーコードを与え,各授業別の学習行動に対して主成分分析 (バリマックス回転) を行った。

そして,CAMIが授業内,授業外における学習行動に与える影響を検討するために,各授業内,授業外の各学習行動の主成分得点を従属変数,CAMIの各変数を独立変数として重回帰分析を行った。

第4節 考察

CAMIと3次元の高低から構成した授業選択との関連を検討したところ,主に授業選択と関連を示したのは,統制信念,努力保有感,運の認識であった。統制信念と正の関連を示した授業は,難易度,有用性がともに高い授業であり,負の関連を示したのは難易度,有用性がともに低い授業であったため,授業選択において統制信念を持つ人は挑戦的で有用性の高い授業を選ぶ傾向があると考えられる。努力保有感も統制信念とほぼ同じような傾向を示しており,努力保有感を持つ人も授業選択において挑戦的で有用性の高い授業を選ぶと考えられる。

運の認識は興味,有用性が低い授業と正の関連を示し,興味,有用性が高い授業とは負の関連を示した。運の認識と正の関連を示した内容が興味深くなく,難しく,将来に役立たなさそうな授業 (iDu),内容が興味深くなく,易しく,将来に役立たなさそうな授業 (idu) は大学生にとってはあまり履修したくない授業だと分かる。その授業と関連を示したということは,逆に運が成功につながるという期待を持たない人ほど,興味・有用性の低い授業を選択せず,興味・有用性の高い授業を選ぶ可能性があるということが考えられる。また運保有感を持つ人も同様の授業選択の傾向を示しており,運保有感の有用性を示す研究とは異なる結果である (Chapman et al., 1990)。

次に,CAMIと授業選択における,興味,難易度,有用性との関連を検討したところ,「興味」については能力の認識,運の認識から負の影響が,「難易度」については能力保有感から正の影響が,能力の認識からは負の影響が,「有用性」については努力保有感から正の影響が示された。

運の認識については,自己調整学習方略に対しても負の影響を与えることが示されており (熊谷・山内, 1999),今回の結果からも運が成功につながるという期待は学習を阻害することが分かる。つまり,運が成功 (良い成績を取る) につながるということなら,自分ではどうにもならないので,自分にとって興味がある授業でも選択をしなくなってしまうのであろう。

能力が成功につながるという期待を持つと,興味深い授業,難易度の高い授業を選ばないことが分かる。運の認識と同様に,能力が成功につながるのなら自分ではどうにもならないので,興味がある授業,難易度の高い授業を選択することはないのであろう。一方,能力保有感の難易度に対する正の影響が示された。能力保有感は自己効力感に対応する期待であるとされており (上淵, 2004),自己効力感を持つ人ほど挑戦的で,積極的な行動を示すという知見と一致する (奈須, 1995)。つまり,自分には能力があるという期待が高いと,難しい課題へも挑戦できるのだろう。能力の認識,能力保有感はともに難易度へ影響を与えており,「能力」についての期待は「難易度」との関連が強いということが示唆された。

また,能力保有感と同様に自己効力感に対応するとされている努力保有感は(Skinner et al., 1988b),難易度に対しては影響を示さなかったが,有用性に対して正の影響を示した。努力保有感,能力保有感は自己効力感に対応するといわれているが (Skinner et al., 1988b; 上淵, 2004),関連する授業選択の次元が異なるため,それぞれ自己効力感の異なる側面を反映していると考えられる。

CAMIと授業における学習行動との関連を検討したところ,授業内では4つの授業における学習行動について,授業外では2つの授業における学習行動についてCAMIからの影響がみられた。

まず,授業内の学習行動について考察する。方略の認識は,内容が興味深く,難しく,将来に役立たなさそうな授業 (IDu) 内における共同作業,内容が興味深くなく,易しく,将来に役立たちそうな授業 (idU) 内における作業学習を促進させる。しかし,内容が興味深くなく,難しく,将来に役立たちそうな授業 (iDU) 内における,努力学習を抑制する。方略の認識は今回の結果の中で一番多くの学習行動と関連を示し,その有用性が示唆された。

内容が興味深くなく,易しく,将来に役立たちそうな授業 (idU) 内において,統制信念,未知の原因は傾聴を促進するが,教師の認識は傾聴を抑制する。統制信念の有用さは先行研究で示されており (熊谷・山内, 1999; Little et al., 1995; Oettingen et al., 1994; 鈴木, 1997, 1999),成功できるという期待はやはり学習行動を促すのであろう。また,教師の認識についての結果は,成績や,予習復習をするなどの課題解決の情報処理と負の関連を示したという先行研究 (Little et al., 1995; Oettingen et al., 1994; 鈴木, 1997) と一致するものである。教師の援助が成功につながるという期待は,自分から学習行動に取り組むことを阻害するのであろう。そして未知の原因が学習行動を促すという今回の結果は,先行研究とは全く異なるものである (Little et al., 1995; Oettingen et al., 1994; 鈴木, 1997)。この結果の違いは授業内容によるものと考えられる。簡単で,将来に有用な授業内容のため,何が結果につながるか分からなくても,話を聞いておこうということを反映しているのかもしれない。

内容が興味深くなく,易しく,将来に役立たちそうな授業 (idU) 内において,運保有感は作業学習を促進する。運保有感は学習行動を阻害することも示されているが (鈴木, 1999),授業内容が易しく,有用であるため学習行動を促進させると考えられる。運の認識は内容が興味深くなく,易しく,将来に役立たちそうな授業 (idU) 内における作業学習を,内容が興味深くなく,易しく,将来に役立たなさそうな授業 (idu) 内における成績重視学習をも抑制する。この結果は,運の認識が学習行動を阻害する先行研究結果と一致するものである (熊谷・山内, 1999; Little et al., 1995; Oettingen et al., 1994)。簡単な授業内容で,運が成功につながるのだから,自分での学習や,作業はしなくてもいいだろうという認知に基づくものと考えられる。友人の認識は内容が興味深くなく,難しく,将来に役立たちそうな授業 (iDU) 内における傾聴を抑制する。これも教師の認識と同様に,友人の援助が成功につながるという期待は,自分から学習行動に取り組むことを阻害すると考えられる。

次に,授業外の学習行動について考察する。統制信念は,内容が興味深く,易しく,将来に役立ちそうな授業 (IdU) 外において,授業内容のみを扱う授業内学習を促進する。この授業は大学生にとって一番履修したい授業であり,成功できるという期待が高い人は,授業内容のみを扱えば大丈夫と思い,この学習行動を促すのであろう。運の認識は,内容が興味深くなく,難しく,将来に役立たちそうな授業 (iDU) 外において,積極的学習を促進する。この結果は学習行動を運の認識が阻害する先行研究結果とは異なるものである (熊谷・山内, 1999; Little et al., 1995; Oettingen et al., 1994)。この授業は有用性が高い内容であり,その内容の授業において積極的に学習する行動と関連を示したということは,運の認識は有用性と関連があるのかもしれない。しかし,この結果については今後の詳細な研究が必要であろう。

本研究では,CAMIと授業選択,そして授業における学習行動との関連を検討した。その結果,授業選択と関連するのは,主に統制信念,努力保有感,運の認識であった。そして,授業における学習行動に関しては,それぞれの授業内容によって関連する期待や,期待の影響の仕方が異なることが示された。

第5章

top