すなわち、われわれが日常的にお参り等をする神社というのは、ある種の「宗教」というカテゴリーに含まれるものということである。しかしながら、われわれ一般大衆の普段の意識としては必ずしも宗教として神様を崇拝しているわけではないと推測するところである。また「広く生活の中に伝承される態度や考え方」としては、正月の初詣や、家庭内で行われる新年を迎える様々な風習などは、やはり多くの日本人のなかに普通にあるものと言え、これらを「神道」ゆかりのものとして意識している日本人もそれほど多くはないように思われる。そのくらい日常の生活のなかにごく自然に入っているものと考えることができるのではないか。

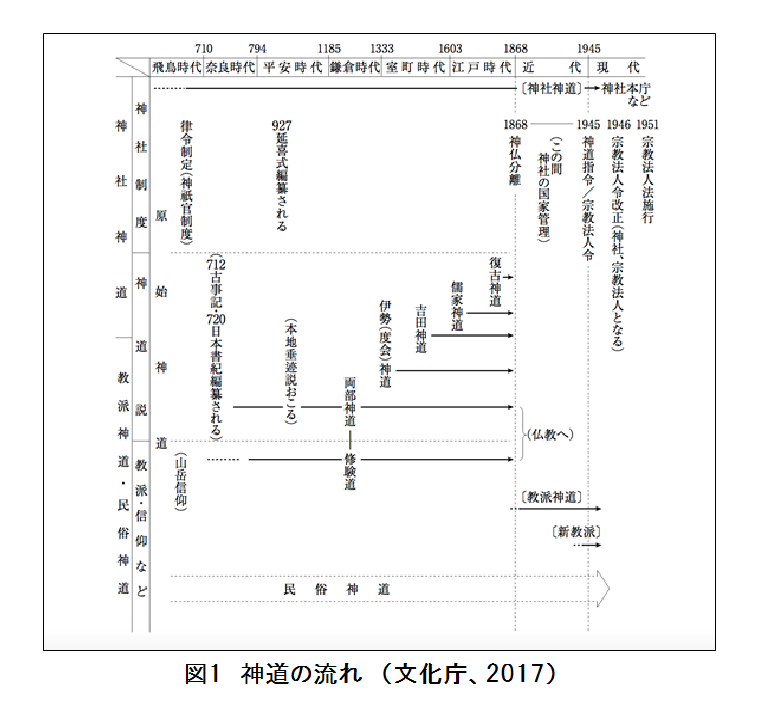

前述の定義のなかのこの部分は、文化庁の言うところの「民俗神道」に当たるのかもしれない。今回の研究では、民俗神道の部分も考慮をしながら、文化庁の言う「神社神道(以下、「神道」と表記する)」に焦点を当てて、進めていく。われわれが日本の神様を意識する場所としては、やはり神社に参拝するときであり、初詣にせよ、観光で訪れる有名な神社であるにせよ、また七五三等の人生のなかでの諸行事にせよ、参拝するという行為に基づいた人間と神との関係を考察していく上で、今回の研究においては「神社」との結びつきについて焦点を当てていきたい。

ところで神道の歴史をもう少し遡って振り返っておく。

武光(2007)によると、神道の歴史は縄文時代にまで遡る。縄文時代とは約1万5000年前から2300年前頃になる。縄文人は、「円の発想」というものを大事にした。縄文時は円形を好み、円形の広場を中心に住居を設け、生活をしたという。これは、全てのものを平等に扱うという精神の表れだと言われている。武光(2005)によれば、この「円の発想」とは、すべての事物をかけがえのない霊魂を持つ平等のものとみる発想をもっており、その発想が、八百万の神を祀る神道の中心となる日本流の「精霊崇拝」である、ということである。このように、縄文時代の信仰の特徴は、事物には魂が宿るとされる「精霊信仰」であった。その後、弥生時代(紀元前3世紀頃から3世紀頃まで)になると、朝鮮半島から多くの移住者がやってきて、稲作を伝えた。稲作の発展とともに稲作の重要な要素である水や太陽に神を感じることになり、神が豊穣を左右すると考え、神をあがめることになった。食料を採集する縄文時代の生活から、食料を生産する生活に変わったことで、定住化が進んだ。そして、土地の広さで身分を表すことになり、貧富の差や身分が生まれた。これが、「区分の発想」といわれる。また、農地を開いた祖先に感謝する心が生まれ、「祖霊信仰」が生まれたとされる。縄文時代の精霊崇拝や円の発想と、弥生時代の祖霊信仰や区分の発想が融合し、神道が始まったとされている。

前述の文化庁(2017)によると、神道は、日本に固有の宗教である。宗教と言っても仏教のような教えがあるわけではないし、日本の神様は「神」と言っても、それは、他の宗教、とくに海外の宗教の在り方とは少し意味合いが異なる。

海外の神について言えば、たとえば一神教である、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教では、絶対的な神的存在(唯一神)と、その神の言葉を信じる、とされている。それぞれの起源については『タナハ』や『聖書』や『コーラン』に基づいた信仰で、それらは日本の古事記や日本書紀にあるような神話ではなく、信仰上の教えを説くものであり、しっかりとそれに従うことが大事なこととされる。それに比べると、神道ではそういったことはない。山、海といった自然の中、家の中、私たちを取り巻くさまざまなところに神様を見出すのだ。また、上記の海外の宗教では、人々は救いを求めて、神という存在を信じ、毎日祈りを捧げる。それは、地球上のどこにいても十字を切る、あるいは、ある場所を向いて決められたことをすることで「祈り」をする。

一方、日本の神道では、そういうことはしないし、お祈りをするなら、神社に出かけてすることになる。お祈りに出かけるというよりも神社は「お参り」に行くところであり、「参拝する」ということになる。すなわち、島田(2013)が言うように、「神社に祀られた祭神が救いをもたらす存在とは考えてられておらず、人々は、神社に赴いて、社前で拍子をうち、そこで祈りを捧げる。その祈りの対象となるのは、家内安全や商売繁盛、学業成就などで、日々の生活が順調で平安であることを望むものだが、窮状を救ってもらうことを祈ることは少ない。」ということである。さらに、島田(2013)は、私たちが神社の外で神の存在を感じることはほとんどないとも述べており、神社の中でのみ祈りを捧げるということが決まっている訳ではないにもかかわらず、日常生活には神様の存在というものは、とくには感じられていないことが分かる。むしろ意識せずとも、ある意味無意識のなかで潜在的に神様がここかしこに存在しており、「祈り」という行為を特段強制されることなく、信仰されてきたものが日本の神道につながっているということになる。

神道は、時代に応じて様々な形をとったものの、「よりよい社会、だれもが豊かになれる人間関係を目指す精神」(武光、2006)として現代まで続いている。そんな神道の中心的存在が「神社」であると言える。ちなみに現在の日本における神社の数は、出雲大社、伊勢神宮等の大規模なものから、地域の小さな社まで日本の津々浦々に存在し、その数は約8万社である。