主となる違いは、開祖の有無である。仏教は釈迦が開祖とされているが、神道にはそれに当たるものがいない。また、仏教では経典として、般若心経、法華経等があげられるが、神道では、古事記、日本書紀が当てられる。しかしながら、仏教での経典は人に悟りを開く「教え」が書かれているのに対し、神道では、それらは神話であって、「教え」を説くものではない。古事記や日本書紀には神道のいわば価値観といったものが描かれていると考えられる。さらには、山村(2018)は、これについて次のように解説している。

「仏教の体系は、『生きること』を『苦』と捉え、それをどう人間の心の中で相対化するかということが大切」つまり「人間が目指すべき『無』と『空』の心の体系」であり、人生の中の「苦」に対して、「諦め」の大切さが説かれている、と述べているのに対し、「神道は『人間と神々の魂が共同で働く『有』の体系』である」と述べている。言い換えると「神道は『人生に何も無い』ということを説くのではなく、神々にも人間にも『何かがある』と考え、そのために私たち自身が明るく努力して乗り切っていく」と述べている。つまり、神道では、「何事もそう簡単には諦めず、いつまでも不安や恐怖におびえてくよくよしていても仕方がないから、明るく過ごす。」ということを大切にしてきたと述べている。このように考えてみると、神道というのは、誰にでも当てはまる生き方を示しているのではないだろうか。

また、神社と寺院との比較をしてみると、神社では、まず鳥居がシンボルのように建てられている。鳥居は、神域と人の世界とを区別するための門であり、鳥居をくぐると神の世界に足を踏み入れることになる。社殿は、本殿(正殿)、幣殿、拝殿等から成り、人は拝殿のなかに入って参拝し、そこでお賽銭を入れ、柏手を打って神様にお参りをするわけである。しかし、この時、ご神体(御神体)というものは本殿の中に隠されており見えない。本殿(正殿)は心霊を宿した御神体を安置する社殿で、神殿とも言う。ここは神聖な場所であり、基本的には立ち入れない。それゆえに、社殿全体には常に厳かな雰囲気が漂っている。新年の初詣の時こそ賑やかではあるが、一歩社殿に入れば、神聖なる領域ゆえの空気が漂っていると言える。

一方、寺院では、神社における鳥居といったシンボル的な建築物としては、大きな寺院にある山門がそれに当たる。山門は文字通り「門」ではあるが、寺院の境内が神聖な場所という訳ではなく、むしろ救済の場であったり、修行の場であったりする。寺院には本堂があり、そこに本尊が安置されている。日本仏教の本尊は、宗派によるが、大日如来であったり、阿弥陀如来であったり、観音菩薩であったり、古来の諸仏で、仏像としてそこに在る。檀家を始め、お参りに来た人は、本堂のなかの仏像の前に座って、読経をして、お祈りというかお参りをするわけである。必ずしも神聖な空気ということではないが、お寺独特の静寂な空気感は漂っている。仏像の姿を拝み見てこそ、心身を精進し清める場という雰囲気である。

さて、前節「神道について」のところで記述したとおり、縄文時代に始まったとされる神道であるが、その後6世紀になると、大陸から仏教が日本に伝わる。この仏教伝来は、結果的にそれまでの日本の神道に大きな影響を与えた。すなわち徐々に「神」と「仏」の境界が曖昧になってくるのである。やがて神社の中に寺が建つようになり(これを「神宮寺」という)、法華経に示されるような本地垂迹説(本体たる仏菩薩が衆生済度のために、仮に神の姿となって表れたものだとする説。伊藤(2012))などもあり、神仏習合の時代が始まったといえる。特に、室町時代には「惣村」と呼ばれる村が形成され、惣村の自治の中核は、村の神社(氏神様を奉る神社)における各種の行事を取り仕切る宮座であり、寄り合いの会議であった。そこでは、まさに神仏習合であったという。「村には必ず氏神を祀る神社が設けられ、一方で、葬式を担ったのは、それぞれの家が檀家になった菩提寺であった。」(島田、2016)というように、祭礼などは神道、葬儀などは仏教の役割であった。この風習が現代にもつながっていて、現代においても同じような役割分けがなされている。

惣村をベースとした村落共同体は長く続いたものであるが、信仰という観点から見ると、局面が変化する。江戸時代に入ると、日本古来の道を説く国学が発展したとともに、日本古来の純粋な信仰を尊ぶ復古神道が開かれ、仏教を強く排斥した。その後、江戸時代末期から明治維新にかけて廃仏毀釈運動が展開され、明治元年(1868年)には明治政府から神仏分離令が出され、神道を中心に国民教化がなされた。その後、神道の国教化は頓挫し、明治政府の政策は放棄された。この時より神道は宗教か否かとの議論が起こり今日に至っている(これについては本研究の範疇外であるので、これ以上の議論はしない)。

上記のように、神と仏の関係は、さまざまに揺れ動いており、信仰上のパラダイムシフトは何度か起きているといえる。

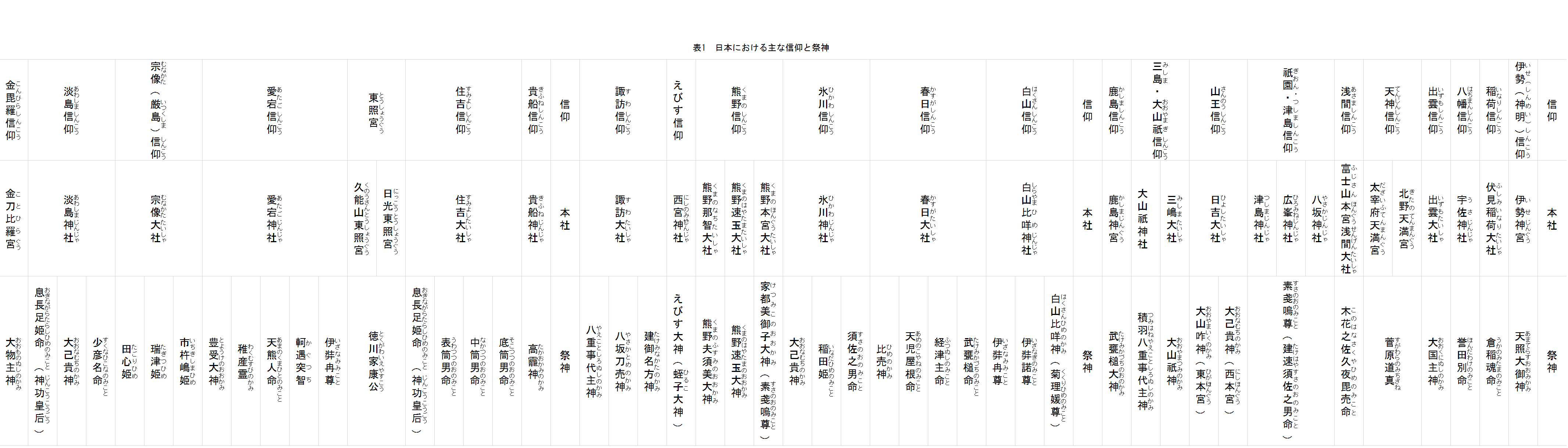

しかしながら現代では、多くの一般市民は、神も仏もそれなりに崇め奉り、子どもが生まれたからのお宮参り、三歳、五歳、七歳で地元の神社にお参りする七五三、また、結婚の際には、神前またはキリスト教で挙式をする。葬儀の際には、仏式が主で、神式は多くは見られない。そして、年始には初詣に神社にも寺にも行き、お盆には墓参りで寺に行きながら、家には神棚と仏壇がともにあるなど、それぞれがそれぞれに、ある程度の信仰心をもちながら日常生活を営んでいるといえる。一部に神社の氏子であったりお寺の檀家であったりする人はいるが、それぞれの信仰のなかで神や仏とつきあっているということである。今回は「神(神社)」の方を取り上げるので、日本における神社を簡単に整理しておく。現在の主な信仰と祭神は別表(本節の最後に掲載する。表1、図2)の通りである。

日本人は、さまざまなところに神様を見出す。それは「八百万の神」と呼ばれ、例えば、水の神様、森の神様、炎の神様、といった自然の中や、家の中など、私たちを取り巻くすべてのものに神を見出す。各々が祀りたいものを神様として祀っているともいえる。キリスト教やイスラム教では、神が先にあって、それを信じるとなると神に服従する形になるのだが、そうではなく、祀りたい神々を祀るというような形である。詳しくは図を別に示す(本節の最後に掲載する。図3)。

では、この神とは何を指すのだろうか。本居宣長(1798)は著書の『古事記伝三之巻』にて以下のように書いている。

「さて凡て迦微(カミ)とは、古御典等(イニシヘノフミドモ)に見えたる天地の諸(モロモロ)の神たちを始めて、其(ソ)を祀(マツ)れる社に坐(ス)御(ミ)霊(タマ)をも申し、又人はさらにも云(ハ)ず、鳥(トリ)獣(ケモノ)木草のたぐひ海山など、其余何(ソノホカナニ)にまれ、尋常(ヨノツネ)ならずすぐれたる徳(コト)のありて、可畏(カシコ)き物を迦微(カミ)とは云なり、

筑摩書房版『本居宣長全集』第9巻、125〜6頁)

つまり、なんでもかんでも神となりうるということであり、古事記伝は、江戸時代に書かれたものであるので、この精神が根本となり現代まで続いていると言える。また、「神様」という言葉は、わらべ歌の中でも見られる。わらべ歌「どちらにしようかな」では、歌詞は諸説あるものの、「どちらにしようかな、天の神様の言う通り…」というフレーズがあり、子どもの頃、どちらかを選ぶとき、神様に選択をゆだねる的な感じで使っていた記憶がある。このわらべ歌にあるように、昔から今まで続いている精神であり、私たちの普段の日常生活の中に、神様という存在が溶け込んでいたことがわかる。

日本では、お正月に注連縄や鏡餅、門松を飾るのが一般的である。それらは、お正月の期間限定で飾りを施す。しかしながら、三重県伊勢地方では、このうち注連縄を一年中玄関先に飾っておく習慣がある。

その理由は、伝説ではあるものの、「素戔嗚尊(すさのおのみこと)が、姉の天照大神に会うための南海への旅の途中、蘇民(そみん)将来という男のいる地に立ち寄り、そこで、ミコトは一晩泊めてくれるよう頼んだ。蘇民は貧しかったが、親切に素戔嗚尊を泊めて貧しいながらも心から温かく迎えもてなした。素戔嗚尊は喜び、蘇民に「今後、この地に悪い病気が流行ったときには、蘇民将来の子孫であると言い、茅(ちの)輪(わ)(茅(かや)や藁(わら)を束ねて作った大きな輪)を腰に着けなさい。そうすれば病気を免がれるでしょう」と言って、その地を立ち去った。以来、蘇民家は茅の輪のおかげで、疫病が流行ってもその災いから免れ代々栄えた。この蘇民将来の故事にあやかり、いつの頃からか伊勢地方では、注連縄に魔除けとして一年中「蘇民将来子孫家門」の札を下げるようになったと言われている。そして、外した注連縄は氏神にもっていき、そこで焚きあげられるという。注連縄と言えば、日本神話がもとになっており、天岩戸のお話で、天照大神が再び隠れてしまわないように、八百万の神様が岩戸を閉め、注連縄を張り巡らせたことが由来となっている。注連縄自体の意味は、注連縄をすること自体が「神様を祀るのにふさわしい神聖な場所であることを示すため」とある。

また、伊勢地方では、地域により差はあるものの、一般的に飾られる飾りの他に、三本足、五本足という注連縄に似たような飾りを飾る。飾る場所としては、三本足は、お風呂場、トイレ、窓、井戸、等、主として水回りである。台所の神様である荒神を祀っている。五本足は、裏口、物置、車庫、等、玄関以外の入り口に飾る。これらは一年中飾っておくわけではなく、お正月が終わると外すわけであるが、これも邪気を払い、神聖な区画であることを示す注連縄と同じ意味合いといえる。

以上のように、人々は常に神様を思っている訳ではないものの、心の中に留めてあった、ことあるごとに思い出し、神様を意識した行動をする。ある人にとっての神様という存在がその人の心のよりどころとなることもあるだろうし、地域としての神様ということで地域を守っている、地域の人のよりどころとなっている神様もあると考えられる。それぞれの人の生活の中に自然と入り込んでいるともいえる。

ちなみに、あくまで俗説伝承の範疇は出ないが、八百万の神は10月になると1年のことを話し合うために出雲大社にでかけていくので、出雲以外は神無月となる。したがって出雲は神在月となる。