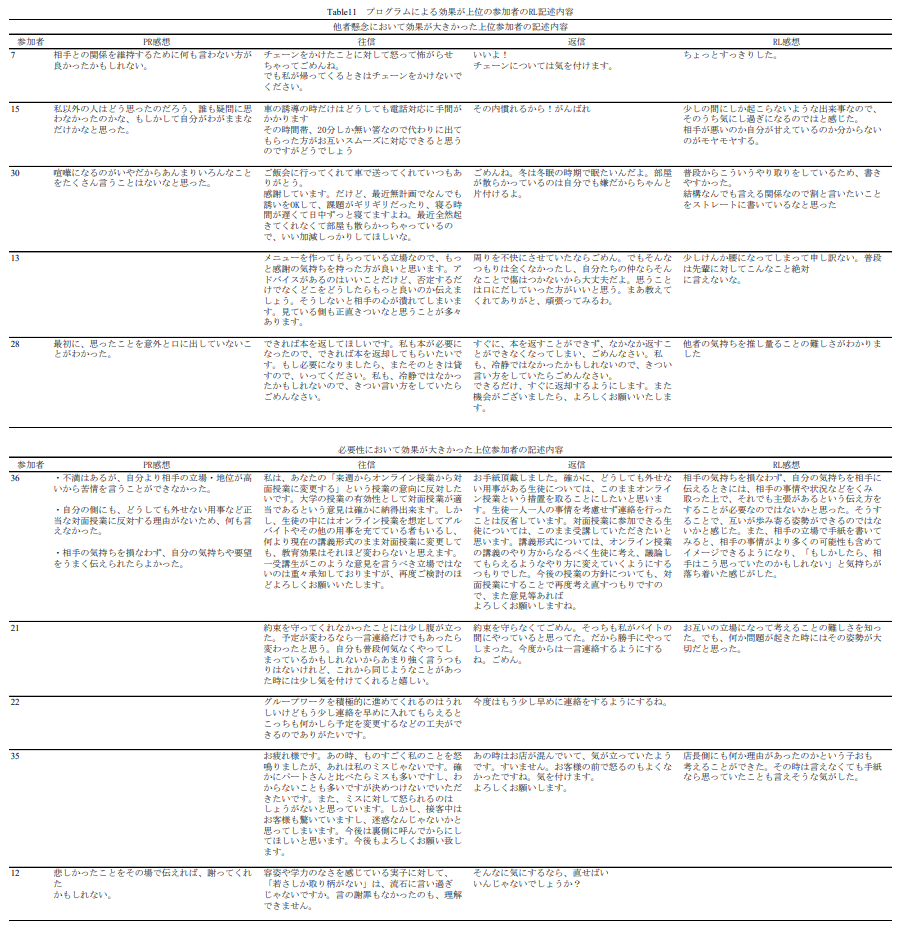

1.各下位尺度得点の差の検討

各下位尺度得点の実施前と実施後の差を見るためt検定を行った。 その結果,他者懸念においてプログラム実施前と実施後において有意差が見られ,プログラム実施前の他者懸念の平均値は3.39,プログラム実施後の他者懸念の平均は2.96であった(t=3.61;p<.001)。また,必要性においてもプログラム実施前と実施後において有意差が見られ,プログラム実施前の必要性の平均値は3.71,プログラム実施後の必要性の平均は4.23であった(t=-4.457;p<.001)。

2.時期および自尊感情2尺度のクラスターによる自尊感情2尺度と情動への評価下位3尺度の得点の検討

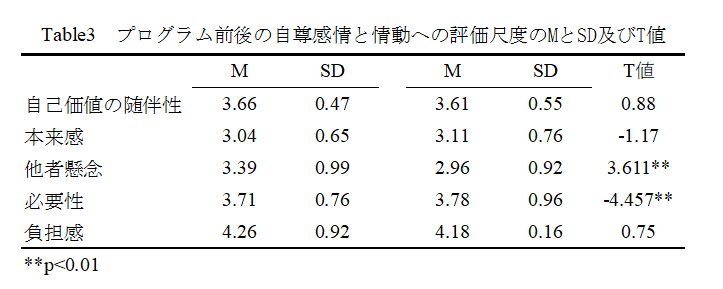

2-1.自尊感情の傾向によるクラスター群分け

回答者43名について自己価値の随伴性と本来感の尺度各因子の平均点を変量としたWard法による階層的クラスター分析を行い,回答者を分類したところ5クラスターが得られた。クラスター1は平均に対して他者から認めてもらうことで獲得できる自己価値の随伴性の割合が本来感より高く,他者から認めてもらうという不安定な要因で自尊感情を保っている傾向を持っているため「不安定群」と命名した。クラスター2は自己価値の随伴性と本来感がともに平均より高く外的内的ともにバランス良く自尊感情を保つ傾向を持っているため「適応群」と命名した。クラスター3は,平均に対して自己価値の随伴性の割合が本来感より高く,また不安定群よりも本来感が低く,自尊感情のバランスの特徴が過剰適応傾向を持つ者と重ねることが出来るため「過剰適応群」と命名した。クラスター4は自己価値の随伴性と本来感がともに平均より低くうまく自尊感情を保てていない特徴を持っているため「自己否定群」と命名した。クラスター5は自己価値の随伴性が低く本来感が高いありのままの自分に価値を見出している特徴を持つ群と言え,安定的に自尊感情を保つことが出来るため「安定群」と命名した。

2-2.時期および自尊感情

自尊感情の傾向によるクラスター分析で分けた群分けを使用した。自尊感情の各2尺度を従属変数とし,2(時期:自尊感情実施前・自尊感情実施後(被験者内))×5(自尊感情傾向:不安定群-過剰適応群-適応群-自己否定群-安定群(被験者間))の2要因分散分析混合計画を行った。回帰効果を無効化するために単回帰分析を行い,従属変数のプログラム実施前の自尊感情の得点を回帰成就値に変換した。その結果,自己価値の随伴性において自尊感情の傾向の群で主効果が見られ,交互作用は有意(F(1,38)=8.35;p<.001,F(4,38)=4.094;p<.01)であり,単純主効果の結果,主効果は有意でなかった。また本来感において自尊感情の傾向の群で主効果が見られ交互作用が有意であった(F=10.41;p<.001,F(4,38)=3.424;p<.05)。単純主効果の検定の結果,主効果が有意ではなかった。

2-3.時期および情動への評価(怒り)

自尊感情の傾向によるクラスター分析で分けた群分けを使用した。情動への評価下位3尺度を従属変数とし,2(時期:情動への評価実施前・情動への評価実施後(被験者内))×5(自尊感情傾向:不安定群-過剰適応群-適応群-自己否定群-安定群(被験者間))の2要因分散分析を行った。その結果,他者懸念の時期においての主効果が見られた(F(1.38)=8.6;p<.01)。また必要性の結果,主効果が見られなかったが,交互作用が有意であり(F(4,38)=4.914,p<.01),単純主効果の検定で不安定群と安定群で主効果が見られた(p<.05,p<.01)。また負担感の結果,群において主効果が見られ(F(4.38)=2.93;p<.05)),仮説2は一部支持された。

3.ロールレタリングの概要

3-1.ロールレタリングでの手紙を書いた相手

ロールレタリングにおいて参加者が手紙を書いた誰に宛てて書いたかについてまとめ。一番多かったのが家族で17人であった。次に多かったのが友人で14人であった。その次に多かったのがバイト先の店長で4人であった。またその他にも先輩,後輩,恋人,教授といった人に宛てた手紙を書く結果となった。

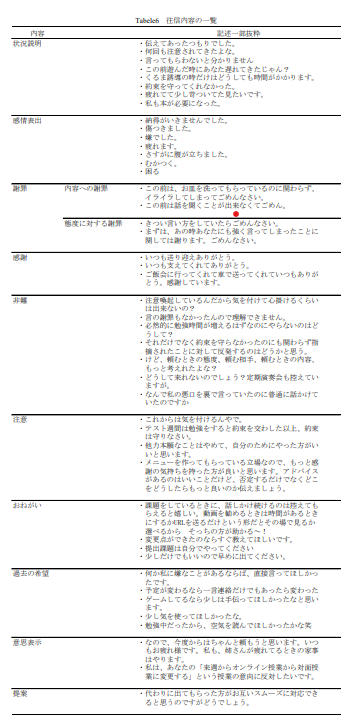

3-2.往信内容の一覧

往信の手紙の記述内容についてKJ法を用いて分類を行った。内容は「状況説明」「感情表出」「謝罪」「感謝」「非難」「注意」「お願い」「過去の希望」「意志表示」「提案」に分類された。また,謝罪については出来事に対して謝る「内容への謝罪」と,態度や言い方について謝る「態度に対する謝罪」の2種類の記述が見られた。

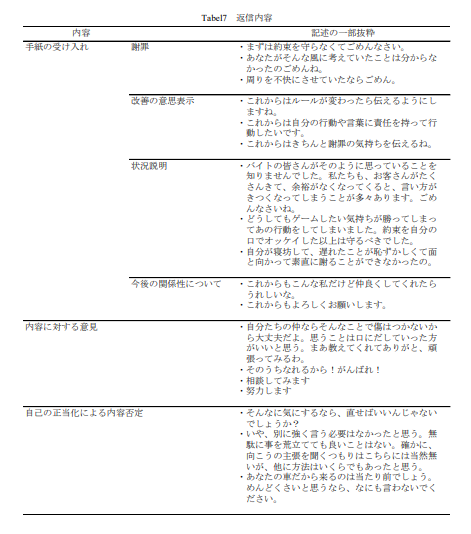

3-3.返信内容の一覧

返信の手紙の記述内容について分類を行った。内容は大きく「手紙内容の受け入れ」「内容に対する意見」「自己の正当化による内容否定」に分類された。手紙内容の受け入れについては「謝罪」「改善の意思表示」「状況説明」「今後の関係性について」の4種類の記述が見られた。

4.時期および往信内容による自尊感情各2尺度と情動への評価尺度下位3尺度の得点との検討

4-1.往信内容による群分け

往信の記述において多くの被験者に共通していた「状況説明」「感情表出」を基に4つの群に分類を行った。往信の内容に「状況説明」「感情表出」ともに記述がある「感情表出・説明群」,「状況説明」のみ記述がある「説明群」,「感情表出」のみ記述がある「感情表出群」,どちらの記述もない「その他の内容群」の4つの群に分類を行った。

4-2.時期および自尊感情

往信内容による群分けを用いた。自尊感情の各2尺度を従属変数に,2(時期:自尊感情実施前-自尊感情実施後(被験者内))×4(感情表出・説明群-説明群-感情表出群-その他の内容群(被験者間))の2要因分散分析混合計画を行った。その結果,自己価値の随伴性と本来感ともに主効果は見られなかった。

4-3.時期および情動への評価(怒り)

往信内容による群分けを用いた。情動への評価下位3尺度を従属変数に2(時期:情動への評価実施前-情動へ評価実施後(被験者内))×4(感情表出・説明群-説明群-感情表出群-その他の内容群(被験者間))の2要因分散分析混合計画を行った。その結果他者懸念において,時期による主効果が見られ,交互作用が有意であった(F=11.27;p<.01,F(3,39)=2.93;p<.05)。単純主効果の検定を行ったところ,説明群の主効果に有意差が見られ,感情表出群とその他の内容群で有意傾向が(p<.001,p<.1,p<.1)。また必要性と負担感の結果,ともに主効果が見られなかった。

5.時期および怒り感情を表出しない傾向である怒り抑制と自尊感情2尺度と,情動への評価尺度下位3尺度の得点との検討

5-1.時期および自尊感情

怒り抑制の尺度得点の平均から上位を高群,平均から下位を低群とした。自尊感情各2尺度を従属変数に,2(時期:自尊感情実施前・自尊感情実施後(被験者内))×2(怒り抑制:高群・低群(被験者間))の2要因分散分析混合計画を行った。その結果,自己価値の随伴性と本来感ともに主効果は見られなかったが,本来感において交互作用が見られた(F(1,41)=4.44;p<.05)。

5-2.時期および情動への評価(怒り)

怒り抑制の尺度得点の平均から上位を高群,平均から下位を低群とした。情動への評価下位3尺度を従属変数に,2(時期:情動への評価実施前・情動への評価実施後(被験者内))×2(怒り抑制:高群・低群(被験者間))の 2要因分散分析混合計画を行った。その結果,自己価値の随伴性において時期の主効果が見られた(F(1,41)=14.80;p<.001)。また必要性と負担感においては,主効果が見られなかった。

6.時期および怒り感情を表出しない傾向である怒り制御と自尊感情2尺度と,情動への評価尺度下位3尺度の得点との検討

6-1.時期および自尊感情

怒り制御の尺度得点の平均から上位を高群,平均から下位を低群とした。自尊感情各2尺度を従属変数に,2(時期:自尊感情実施前・自尊感情実施後(被験者内))×2(怒り制御:高群・低群(被験者間))の 2要因分散分析混合計画を行った。その結果,自己価値の随伴性において主効果は見られなかった。また本来感において自尊感情の傾向の群による主効果が見られた(F(1,41)=4.28;p<.05)。

6-2.時期および情動への評価(怒り)

怒り制御の尺度得点の平均から上位を高群,平均から下位を低群とした。情動への評価下位3尺度を従属変数に,2(時期:情動への評価実施前・情動への評価実施後(被験者内))×2(怒り制御:高群・低群(被験者間))の 2要因分散分析混合計画を行った。その結果,他者懸念において時期の主効果が見られた(F(1,41)=13.80;p<.001)。また必要性と負担感においては,主効果が見られなかった。

7.他者懸念,必要性における効果の要因の検討

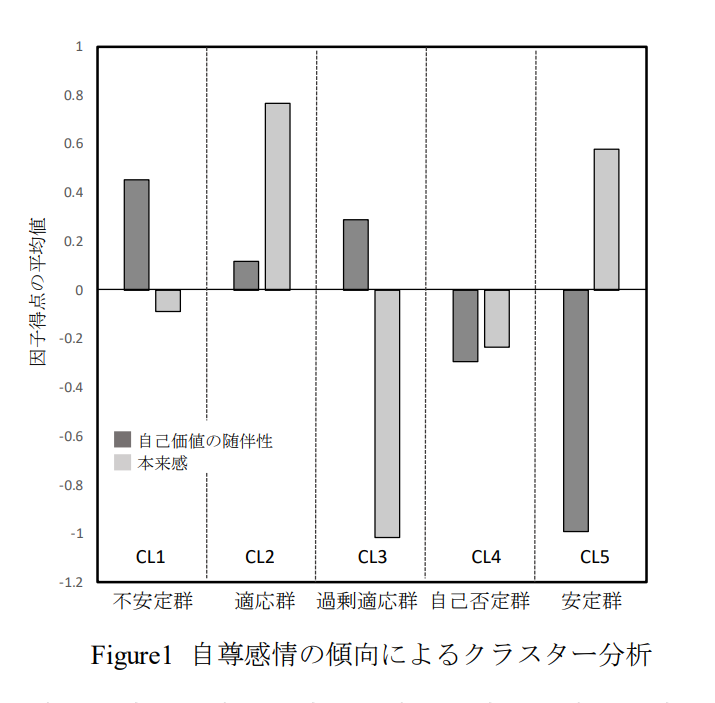

アンガーマネジメントプログラム実施前後において,他者懸念の得点が下降し効果が大きかった上位5名と,必要性の得点が上昇し効果が大きかった参加者上位5名を取り上げ,記述内容から効果の要因を探った。

7-1.他者懸念における効果の要因

他者懸念で大きく点数が下がった参加者上位5名の記述の特徴を検討した。その結果5人中3名の返信内容が「いいよ!チェーンについては気をつけます。」「そのうち慣れるから!がんばれ」「ごめんね。冬は冬眠の時期で眠たいんだよ。部屋が散らかっているのは自分でも嫌だからちゃんと片付けるよ。」といった,軽い返信となっていることが共通の特徴として挙げられた。この特徴から,「自分が怒りに対して考えているよりも,相手はそこまで深く考えていないのではないか」というような省察が行わりへのれたと考えられ,省察が要因となり,他者懸念が下がったのではないかと考えられる。また5名の内1名は返信で謝罪と今後の改善の意思,今後の関係について触れられている内容のしっかりとした返信を書いており,その手紙を受け取ったことから,「怒りを相手に伝えても相手から受け入れてもらえた」というロールレタリング上での経験が要因となり,他者懸念が下がったのではないかと考えられる。また,5名の内2名の返信は,内容に対する意見の記述が見られたが,これらについては,「怒りを相手に伝えても,相手が気分を害した様子は見せずネガティブなことが起こらなかった」というロールレタリング上での経験が要因となり,他者懸念が下がったのではないかと考えられる。

7-2.必要性における効果の要因

必要性で大きく点数が上がった参加者上位5名の記述の特徴を探った。まず5名の内2名は大学の教授とバイト先の店長という,自分よりも目上の相手に対しての手紙を書いていた。往信には「一受講生がこのような意見を言うべき立場ではないのは重々承知しておりますが」「パートさんと比べたらミスも多いですし,わからないことも多いです」というような立場についてや,自分に負い目があるというような記述の特徴が見られた。また他の1名は手紙には書かれていないものの,セルフプロセスレコードの記述内容に「自分の都合で断るのは申し訳ない」という記述が見られた。このように自分に負い目がある,相手より立場が低い状況にあるなどの理由により怒り感情を言いにくい場面で怒りを伝え,相手から受け入れてもらう返信をもらうと,負い目を感じている人や目上の人に受け入れてもらったというロールレタリング上での経験が要因となり,怒りを言うことは必要であると認識が変化したのではないかと考えられる。また5名のうちの1名は友人に対する手紙であり,感想で「お互いの立場になって考えることの難しさを知った。でも,何か問題が起きた時にはその姿勢が大切だと思った。」という記述が見られた。この省察が要因となり,怒りそのものが悪いものなのではなく,怒りを感じた後に相手も自分もお互いを思いやることが出来れば理解を深めることが出来,怒りは必要であると認識が変化したのではないかと考えられる。最後に5名の内1名は親に対する手紙を書き,悲しく苛立ったことを往信に書いていた。この1名も自分に負い目があると考えていた。セルフプロセスレコードでの振り返りでは「悲しかったことをその場で伝えれば,謝ってくれたかもしれない。」という記述が見られていたが,返信では往信の内容を否定され非難されるような記述が見られた。ここから,初めは「相手に対して伝えていれば謝ってくれたかもしれない」「自分も悪いところがある」と考えていたが,ロールレタリングを実施することで,相手は自分を非難する手紙を書くだろうと想定しロールレタリング上で相手から非難される手紙を受け取ったことから,「自分が抱く親に対する怒りは当然だ」と省察が起こり,省察が要因となり,怒りの必要性が上昇したのではないかと考えられる。