5. ふるまいの分析

5−2.会話満足度得点のグループ比較

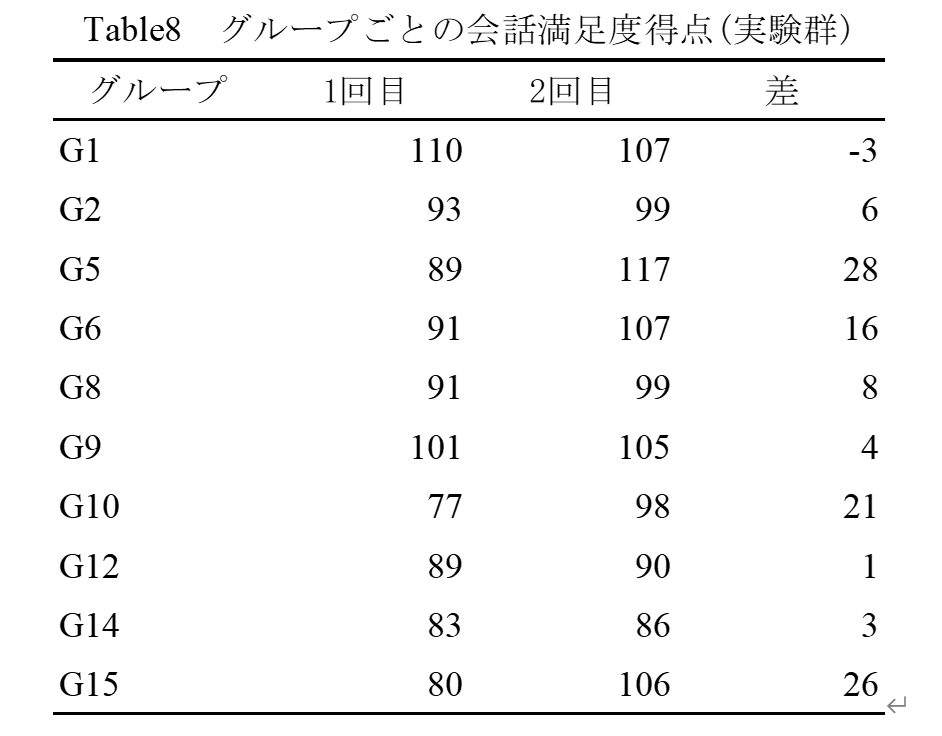

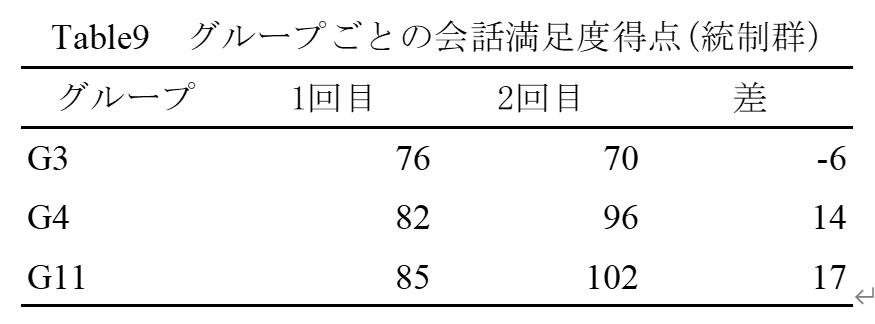

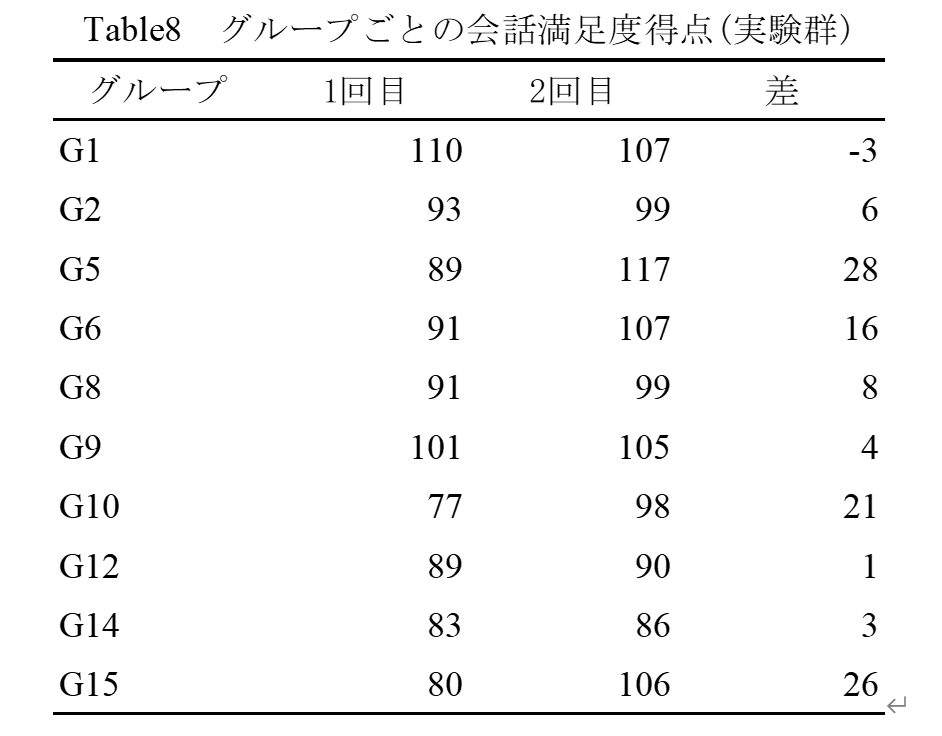

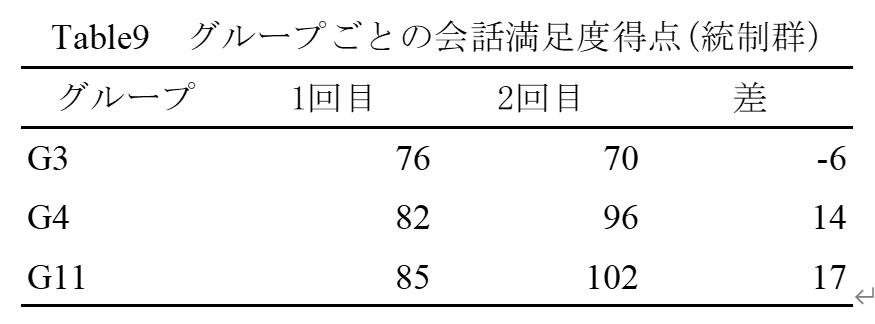

質問紙の“会話をうまく調整することができた”“協力的に会話が進んだ”,“相互に興味を持って会話に取り組んだ”“好意的に会話ができた”,“緊張する会話だった(逆転)”“ぎこちない会話だった(逆転)”の計6項目の得点の合計点を算出した。さらにメンバー全員の得点を足し合わせ,グループの会話満足度得点とした。1回目のディスカッション後の会話満足度得点と2回目のディスカッション後の会話満足度得点を比較した。実験群をTable8,統制群をTable9に示す。満点は126点であり,G7とG13は実験参加者が3名でなく2名になってしまったため,分析から除外した。

実験群では,刺激を見た後の会話満足度得点が20点以上増加したグループもあれば,1点や3点ほどしか増加しなかったグループもみられた。 一方で統制群は2回目の会話満足度得点が20以上増えたグループはみられなかった。

5−3.得点が上がったグループと変化があまりなかったグループの会話比較(実験群)

Table8の結果より,G5 とG12は1回目の会話満足度得点がどちらも89点であった。

しかし,2回目の会話満足度得点が,G5は28点増加の117点,G12は1点増加の90点であった。会話満足度得点の高低にどのような要因があるのかをG5とG12の会話から検討した。

G5の1回目のディスカッションでは「大学生になってから食べる日と食べない日が出てきてぎりぎりまで寝てしまう」「実家暮らしなので親が準備してくれる」などの自己開示がみられた。全体に向けて「普段朝ご飯は食べるか」「パン派かご飯派か」という問いかけがあった。「たしかに」「分かります」などの相手の意見を受け止める言葉があった。

また,6秒間の沈黙が2回みられた。時間を気にする発言があり,まだ5分間は経過していなかったが「(体感では)結構経った」という発言があった。

G5の2回目のディスカッションでは沈黙は見られなかった。全員で笑う様子が頻繁に見られた。にこやかな表情だけでなく,声を出して全員で笑う様子も見られた。「旅行したり,外に出たり,歩いたりすることが好き」「大学の授業が週5である」などの個人的な話もあり,自己開示があった。「出かけるって遠くに出かけるんですか」「Aさんは休みはどれくらいありますか」などのメンバーに対する質問が4回に増えた。「バイトをするのもいい過ごし方」「Cさんと(予定が)同じ感じ」というような,メンバーの休日の過ごし方を肯定したり,メンバーの意見を踏まえた発言があった。

G12の1回目のディスカッションでは,「自分はいつも食パンと乳製品何かくらいしか食べれてない」「食パン片手に朝の用意をすることが多い」などの個人的な話をする様子があり,自己開示がみられた。「和食がいいですか,洋食がいいですか」「乳製品って,よく何を食べられますか。ヨーグルトですか」などのメンバーに対する問いかけが3回みられた。

また,「めっちゃわかります」「ヨーグルト,いいですね」など,メンバーの意見に同感したり,肯定的な返事をしたりする様子がみられた。全員で笑う様子は10回みられた。6秒間の沈黙が1回みられた。

G12の2回目のディスカッションでは,「休日にアルバイトを入れる」「必要以上に寝ちゃったり,何もせずに一日が終わっていくことが多い」などの自己開示がみられた。「休日は何をしますか」などのメンバーに対する問いかけが2回ほどみられた。「たしかに」「わかります」という話者に対する言葉の相槌がみられた。全員で笑う様子は8回みられた。会話開始すぐに9秒間の沈黙があり,話が始まってからも4秒間の沈黙が6回みられた。

←back