���E�ړI

���@

���ʂƍl�@

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

���E�ړI

�@����1�ł́A�O���[�v�w�K�Ƃ��ăW�O�\�[�w�K�������B���]��(2006)�ł́A�w�K�ғ��m�̋����I�Ȋw�K�����������o�����߂ɃW�O�\�[�w�K���Ă��Ă���B

�P�D�W�O�\�[�w�K�ɂ���

�@�W�O�\�[�w�K�Ƃ́AAronson�i1978�j���l�Ă��������w�K�@�̈�ł���B�N���X��5�`6�l�̏��W�c�i�ȉ��z�[���O���[�v�j�ɕ������A���ꂼ��̃O���[�v�����l�W�߁A�ʂ̏��W�c�i�ȉ����ƃO���[�v�j���������\������B�����āA�w�K���ނ���ƃO���[�v�̐��ɕ������A���̈��̕�������ƃO���[�v�Ŋw�K����B�Ō�Ɋw�K�҂͂��ꂼ��̃z�[���O���[�v�ɖ߂�A�V�W�c�Ŋw�K�������e�������o�[�Ԃœ`�������B���̕��@�Ŋw�K����ꍇ�A�z�[���O���[�v�ɖ߂������ꂼ��̊w�K�ҒB�́A���ނ̈ꕔ�Ɋւ��Ắu���Ɓv�ƂȂ邪�A���e�S�̂�c�����邽�߂ɂ͑��̃����o�[�ɋ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�w�K�ҊԂɋ��͓I�ȑ��݊W���������邱�ƂɂȂ�B���������d�g�݂ɂ���āA�w�K�҂́A���҂ɓ`���邽�߂ɓ��e�𗝉����悤�Ɠ��@�Â�����ƍl������B

�@�W�O�\�[�w�K�̐��N�̔w�i�ɂ́A�A�����J�̐l���肪����i��, 1980�j�B�A�����J�͐l��̂�ڂƌ����Ă��邪�A�A�����J�����̐l��ԋْ��̑���ɔ����A����̌���ɂ����Ă��A�l��Ԃ̑Η��������Ă���B���ɏ��������̎q�ǂ��́A���ԓ��m�͒c��������̂́A���̐l��̎q�ǂ��ƌ���炸�Ǘ����A��������A�w�͂̒ቺ�Ȃǂ̖�肪�����Ă����B���̐l��ԋْ�������������ЂƂ̕��@�Ƃ��āA�W�O�\�[�w�K���l���o���ꂽ�B

�Q�D�W�O�\�[�w�K�̐�s����

�@

�@�W�O�\�[�w�K��p�������ƂƑ��̊w�K�`�Ԃ�p�������ƂƂ̔�r�������s���Ă���BAlonson�i1978�j�́A��Ċw�K�Ƃ̔�r���s�������ʁA�w�Ɛ��т̌�����q�ׂĂ���BLazarowitz, Heartz-Lazarowitz& Baird�i1994�j�ł́A���Z����ΏۂɃW�O�\�[�w�K�Q�ƌʊw�K�Q�iIndividualized Mastery Learning Approach�j�ɕ����A���O�Ǝ���Ŋw�̓e�X�g���s���A����I���ʁiaffective outcome�F�����S�A�F�B�̐��A�N���X�̕��͋C�A�ÏW���A�������A�������A���Ɠ��e�ɑ���ԓx�j�ɂ��Đq�˂Ă���B�W�O�\�[�w�K�Q�ł́A�w�̓e�X�g�̓��_�A�����S�A�����Ȃ�A�N���X�̕��͋C���ǂ��Ȃ����Əq�ׂĂ���B���������|�W�e�B�u�Ȍ��ʂ����������A�l�K�e�B�u�Ȍ��ʂ�����BMartin & Roland�i2007�j�́A���Z���̕����̎��Ƃɂ����āA�W�O�\�[�w�K�ƈ�Ċw�K�̔�r�����������B���̍ہA���Ȍ��藝�_�iDeci & Rian, 1985�j�Ɋ�Â���{�I�ȐS���~���i�L�\���ւ̗~���A�������ւ̗~���A�W���ւ̗~���j���A�팱�҂̓����I���@�Â��A�[�����x���ւ̗����A�w�Ɛ��тւǂ̂悤�ɉe�������邩�𑪒肵���B���̌��ʁA�W�O�\�[�w�K�ƈ�Ċw�K�̋����@�̈Ⴂ�������I���@�Â��ɉe�����y�ڂ��Ă��炸�A�w�Ɛ��тɂ����Ă̓W�O�\�[�w�K�����̉e�����y�ڂ��Ă����B�܂�AMartin��̌����ł́A�����@�̈Ⴂ���ۑ�ɑ��鋻���ɉe����^���Ȃ������B����A�W�O�\�[�w�K�ɂ����ėL�\���邱�Ƃ��A�w�Ɛ��т����߂邱�ƂɂȂ��邱�Ƃ��������ꂽ�B

�@���̂悤�ɃW�O�\�[�w�K�@�̌��ʂ��A���̋����@�Ɣ�r���錤���͉ߋ��ɂ����Ă݂��邪�A�W�O�\�[�w�K��ʂ��Ċw�K�҂̐S���I���ʂ�ǂ������͂قƂ�ǂ݂��Ȃ��B�܂��A���]��i2006�j�ł́A�O���[�v�w�K�̈�̗L���Ȏ�i�Ƃ��āA�W�O�\�[�w�K���Ă��Ă��邪�A�w�K���̊w�K�҂̐S���I���ʂ�ǂ����Ƃł���ɃW�O�\�[�w�K�̗L���������炩�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

���@

���Ɩ��@����S���w

�������͎ҁ@�w��2�N���ȏ�̊w��56���@

�@�@�@�@�i�S3��̒��������ɑS�ďo�Ȃ��āA�����l�̂Ȃ��L������40���@

�@�@�@�@�@����29���A�j��11���A4�N1���A3�N12���A2�N26���A�@��1���j

�Ώۊw�N�@����w��2�N���ȏ�

���Ǝ����@2008�N4���`7���̖��T���j1�E2��

�@�@�@�@�@�W�O�\�[�w�K�̎��{���@5��14���E5��21���E5��28��

�O���[�v�̍\���l���@�z�[���O���[�v6�`7�l�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ƃO���[�v7�`8�l

���Ƃ̊T�v�E�ړI

�@�w�S���w�́A����ɉ��p�ł���l�X�Ȓm���ݏo���Ă���ƂƂ��ɁA����Ɋւ��l�X�ȏ�ʂ����̌����ΏۂƂ��Ĉ����Ă���A�{���Ƃł͂������Љ���B�{���Ƃ́A���B�S���w�ƂȂ�сA����Ɋւ��҂��m���Ă����ׂ���{�I�Ȏ������������B���ɁA���猻��Łu���ۂɎg����v�悤�ȐS���w�I�m������邱�Ƃ�ڎw�����B�x�i�V���o�X���j

�w���̒B���ڕW

�@�w����S���w�I�Ȓm�����l������ƂƂ��ɁA���ۂɂ�����ǂ��g���悢���ɂ��čl���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B�x�i�V���o�X���j

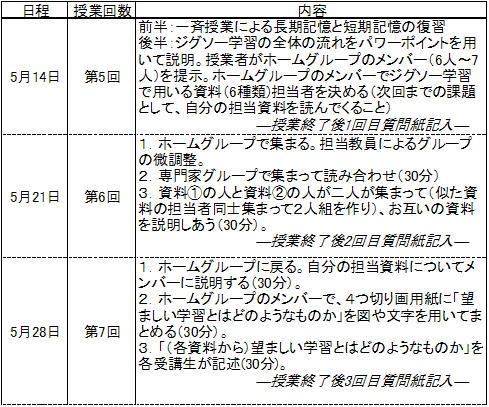

���ƌv��@Table 1-1 �Q�Ɓi�W�O�\�[�w�K�������������̂݁j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Table 1-1 ���Ƃ̗\��

�W�O�\�[�w�K�ŗp�����e����

�@�n�B�E�]�ځE��T�O�Ɋւ��鎑���i���e�͂`�S��2�`6�����x�j��p�����B

�@�y�n�B�z�`�F�X�ł̒m�o�iChase & Simon, 1973�j

�A�y�n�B�z�n�B�҂Ə��S�҂̖�������ʂɂ�����v�l�̑���i�É�C2005�j

�B�y�]�ځz�]�ڂɂ����钊�ۉ��̖����i���, 1995�j

�C�y�]�ځz�ސ��I�������iGlick & Holyoak, 1980�j

�D�y��T�O�z�n���̐S�I���f���F�������ɂ�����T�O�ω��̌����iVoniadou & Brewer, 1992�j

�E�y��T�O�z�����̃v���R���Z�v�V������ϗe�����鋳���X�g���e�W�[�̌����i���_, 2001�j

���⎆�̍\��

�u�܂��������Ă͂܂�Ȃ��F�P�v�`�u���ɂ��Ă͂܂�F�V�v��7���@�ŗp�����B

���Ƒԓx�Ɋւ��Ă�5���@�u�܂����������v��Ȃ��F�P�v�`�u���ɂ����v���F�T�v��5���@�ōs�����B

�����@�Â��Ɋւ��鍀�ځ�

�E���p���l�i�����E�ɓc, 2006�j4����

�E����S���w�Ɋւ���m����g�ɂ��邱�Ƃ͏����̂��߂ɂȂ�B

�E����S���w�ɂ��ĕ����邱�Ƃ́A�����d���̖��ɗ��Ǝv���B

�E���̐悳��ɕ������Ă������߂ɁA���A����S���w�ɂ��ĕ����邱�Ƃ͏d�v���B

�E����S���w�̓��e�͐����ɐ�������Ǝv���B

�E�������l�i�����E�ɓc, 2006�j4����

�E����S���w�͊y�����B

�E����S���w�͂������낢�B

�E����S���w�ɂ͋������킭�B

�E����S���w�͂킭�킭����B

�E�ڋߓI���Ҏu�����@�i�����E�����E����, 2006�j*�@4����

�E�O���[�v�̑��̐l�ɍD�����悤�Ɉꐶ��������Ă���Ǝv���B

�E�O���[�v�̑��̐l�̖��ɗ��Ă�悤�ɂ�����Ă���Ǝv���B

�E�O���[�v�S�̂̂��߂ɂ�����Ă���Ǝv���B

�E�O���[�v�ɗ�܂��Ă����l������Ɗ����Ă���B

�E�e�a���@(�����E�����E����, 2006�j*�@5����

�E�O���[�v�S�̂ŁA���ǂ��Ȃ�悤�w�͂��Ă���Ǝv���B

�E�O���[�v�̑��̃����o�[�ƒ��ǂ��Ȃ낤�Ƃ��Ă���Ǝv���B

�E�O���[�v�̑��̐l�ɍD����悤�Ɠw�͂��Ă���Ǝv���B

�E���̐l�Ɍ����Ȃ��悤�ɂ��Ă���Ǝv���B

�E�݂�ȂɍD�����悤�ɁA������Ă���Ǝv���B

*1��ڂ�2��ڂŃO���[�v�̍\�������ς�����B�����ŁA2��ڂ̎��⎆�ɂ����āA�ڋߓI���Ҏu�����@�Ɛe�a���@�́u�O���[�v�v�̉ӏ����A�u�z�[���O���[�v�v�Ɓu���ƃO���[�v�v�̂��ꂼ��ɂ��Đq�˂��B��̓I�ȋ������́A�u�O���[�v������U��Ԃ��āA�ȉ��̍��ڂ͂��Ȃ����g�ɂǂ̒��x���Ă͂܂�܂����B���Ȃ��ɍł����Ă͂܂�Ǝv�������Ɂ������Ă��������B�����ł����w�O���[�v�x�Ƃ́A���Ȃ��̃z�[���O���[�v�i���ƃO���[�v�j�̂��Ƃł��B�v�ł������B

���ӔC�����i���{�E����E���{, 2002�j4����

�E�ۑ�Ɏ��g�܂Ȃ���A�Ƃ����C���������������B

�E�d�v�Ȗ�����S���Ă���Ɗ������B

�E�ӔC���������B

�E���s���Ă͂����Ȃ��A�Ɗ������B

�����Ȍ��͊����iPintrich, P.R., & De Groot, E.V. 1990�j�@9����

�E���͑��̎�u���ɔ�ׂāA�悭�ł���Ɗ�����B

�E���͂��̎��ƂŏK�������Ƃ��m���ɗ����ł��Ă���B

�E���͂��̎��ƂŁA�悭�ł��邾�낤�Ǝv���B

�E���́A���̎�u���Ɣ�ׂėD�G�Ȋw�����B

�E���͗^����ꂽ�ۑ�������������Ɖʂ����鎩�M������B

�E���͂��̎��Ƃŗǂ����т����Ǝv���B

�E���̎�u���Ɣ�ׂāA���̕��̎d���͗D��Ă���B

�E���͑��̎�u�����A���Ƃ̓��e�ɂ��āA�悭�m���Ă���B

�E���͂��ꂩ�������S���w������Ɋw�Ԃ��낤�Ǝv���B

�����Ƃɑ���ԓx���i����, 2006�j�@9����

�E���ƒ��͏W�����ĕ����Ă����B

�E���ƒ��͔M�S�Ɏ��g�B

�E���ƒ��͏W�����Ă����B

�E���ƂɈӗ~�I�Ɏ��g�B

�E���ƂŎ����������w�ڂ��Ƃ��Ă��邩�ӎ����Ď��ƂɗՂB

�E�ϋɓI�Ƀm�[�g���Ƃ����B

�E���ƂÂ���Ɋ֘A�̂���{�⎑���ׂ��B

�E���ⓙ��ϋɓI�ɍs�����B

�E�킩��Ȃ����Ƃ��킩��܂Œ��ׂ���A�q�˂��肵���B

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

���ʂƍl�@

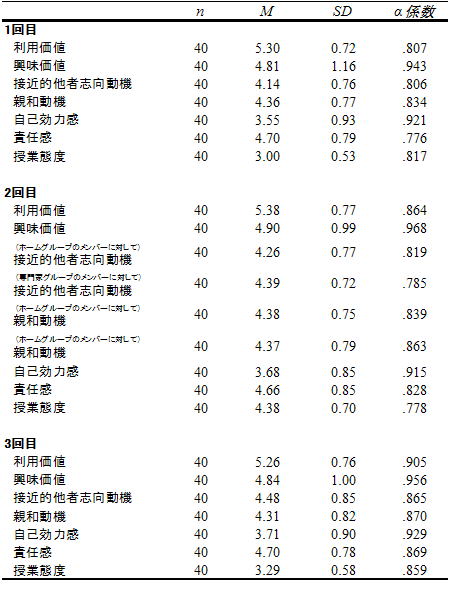

�P�D�e�ϐ��̋L�q���v�Ƒ��W��

Table 1-2�@�e��̕ϐ��̕��ϒl�E�W�����E���W��

�@���q���͂��s�킸�A��s�����Ɋ�Â��e�v�����\�����鍀�ڂŐM�������͂��s�����Ƃ���A�e�v���̃��W����.7�`.9�������Ă�����I�������������Ɣ��f�����B�܂��A�e�ϐ����\�����鍀�ڂ̓_�������v���A���ڐ��ŏ����ē��_���������ϒl������̕��͂ɗp���邱�Ƃɂ���(Table 1-2)�B

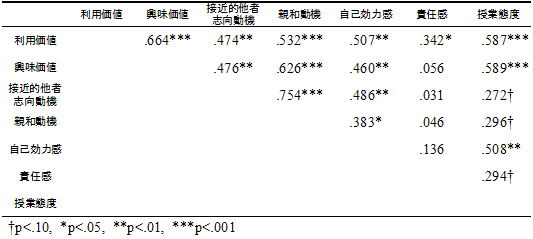

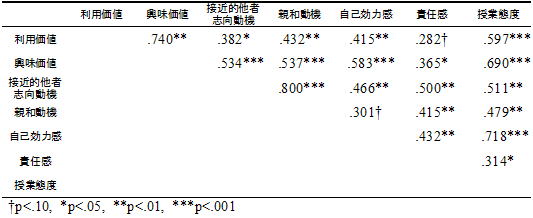

Table 1-3�@1��ڂ̒��������ɂ�����e�ϐ��̑��W��

Table 1-4�@2��ڂ̒��������ɂ�����e�ϐ��̑��W��

Table 1-5�@3��ڂ̒��������ɂ�����e�ϐ��̑��W��

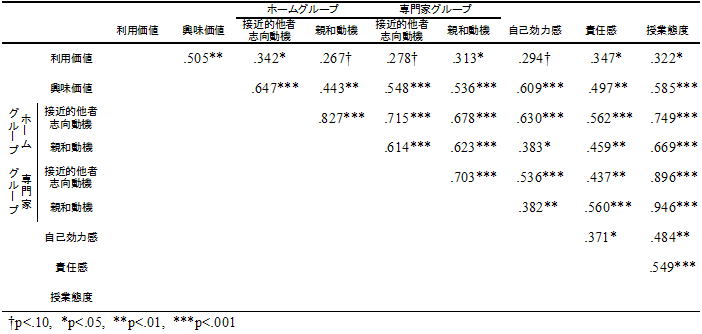

�Q�D���������ɂ�����e�ϐ��̕ω�

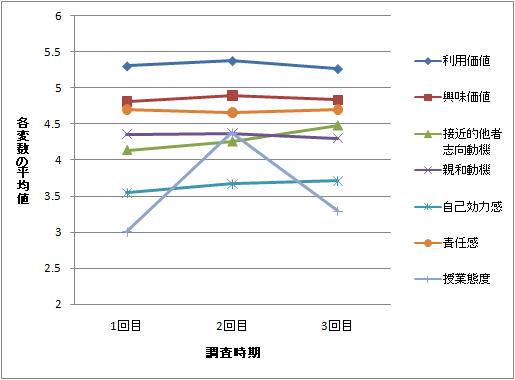

�@�R��ɂ킽��e�ϐ��̕ω����������邽�߂ɁA��������̕��U���͂��s�����iFigure 1-1)�BTable 1-6�@�Ɋe�ϐ��̕��ϒl�������B

Figure 1-1 �e�ϐ��̓����Ƃ̕ω�

Table 1-6 ��v�����U���͂̕\

�ڋߓI���Ҏu�����@

�@�����̎���ʂ��݂��(F(2, 78)=6.46, p<.01)�ABonferroni�@�ɂ�鑽�d��r�̌��ʁA1��ڂ�3��ڂ̊ԂɗL�ӂȍ����݂��A1��ڂ���3��ڂɂ����āA�ڋߓI���Ҏu�����@���_�������Ȃ��Ă����i1��ڂ�3��ڂ̃O���[�v�������z�[���O���[�v�ōs���邱�Ƃ���A2��ڂ̃z�[���O���[�v�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@��p�����j�B

���Ƒԓx

�@�����̎���ʂ��݂��(F(2, 78)=112.11, p<.001)�ABonferroni�@�ɂ�鑽�d��r�̌��ʁA1��ڂ�2��ځA2��ڂ�3��ځA1��ڂ�3��ڂƂ̊ԂɗL�ӂȍ����݂��A1��ڂ���2��ڂɂ����Ď��Ƒԓx���_�������Ȃ�A2��ڂ���3��ڂɂ����Ď��Ƒԓx���_���Ⴍ�Ȃ�A1��ڂ���3��ڂɂ����Ď��Ƒԓx���_�������Ȃ����B

�@�ڋߓI���Ҏu�����@��1��ڂ���3��ڂɂ����ėL�ӂɍ����Ȃ����Ƃ́A���҂̂��߂ɂ���肽���A�Ƃ�����������Ȃ����Ƃ������Ƃł���B����1��ڂ̃W�O�\�[�w�K�ł́A�����̒S�����������߂��B����1��ڂɂ́A�O���[�v�����o�[�̂��߂ɂ�����Ă���Ƃ����ӎ���3��ڂɔ�ׂ�ƒႢ�̂��낤�B�������A����2��ڂ̃W�O�\�[�w�K�ł́A���ƃO���[�v�Ŏ����̒S���������w�сA����3��ڂ̃W�O�\�[�w�K�ł́A�����̃z�[���O���[�v�̃����o�[�ɒS��������`����K�v�����邱�Ƃ���A�����̂��߂����łȂ��A���҂̂��߂ɂ���肽���Ƃ�����������Ȃ����ƍl������B

�@���Ƒԓx��1��ڂ���2��ڂɂ����ėL�ӂɏ㏸���A2��ڂ���3��ڂɂ����ėL�ӂɒቺ�����B���ɁA����2��ڂ̃W�O�\�[�w�K�ł͍������l���Ƃ��Ă���B2��ڂ͐��ƃO���[�v�Ŏ����̒S�������ɂ��Ă��[���������邽�߁A�O���[�v�Řb��������킩��Ȃ��Ƃ�������₷��Ȃǂ̊������s��ꂽ�B����2��ڂł́A����3��ڂ̃W�O�\�[�w�K�̃z�[���O���[�v�ł̒S�������̕ɖ𗧂�����K�v�����邱�Ƃ���A�����̂킩��Ȃ��Ƃ�������₵����A�w���Ƃ��������Ƃ��ċL������Ȃǂ��āA����2��ڂ̊����ʂ����������Ƃ���A���Ƒԓx�̓��_�����ɍ����Ȃ������Ƃ��l������B

�@���p���l�A�������l�A�e�a���@�A�ӔC���͗L�ӂȕω��������Ȃ��B���ɑ��҂Ƃ̊W�ɂ�铮�@�Â��v���̐e�a���@�ɒ��ڂ���ƁA�قڈ��̒l��ۂ��Ă���B���̂��Ƃ���A�W�O�\�[�w�K�ɂ����āA�O���[�v�̃����o�[�ƒ��ǂ��Ȃ낤�Ƃ��銴��͂قƂ�Ǖω����Ȃ��������Ƃ��l������B

�R�D���@�Â��v�����ӔC����}��Ď��Ƒԓx�ɗ^����e��

�@���@�Â��v�����ӔC����}��Ď��Ƒԓx�ɗ^����e�����������邽�߂ɁA�e�����������Ƃɏd��A���͂��s�����B�������A�d��A���͂�����ɂ������āA�Ɨ��ϐ��ł���ڋߓI���Ҏu�����@�Ɛe�a���@�̑��W�����A.7�`.8�̒l�̂��߁A�قƂ�ǐڋߓI���Ҏu�����@�Ɛe�a���@�������T�O�ł��邱�Ƃ��������ꂽ�B�����ŁA�d��A���͂ɂ����Ă͐ڋߓI���Ҏu�����@�݂̂��������͂��s�����B�d��A���͂Ɋ�Â��p�X�}��Figure

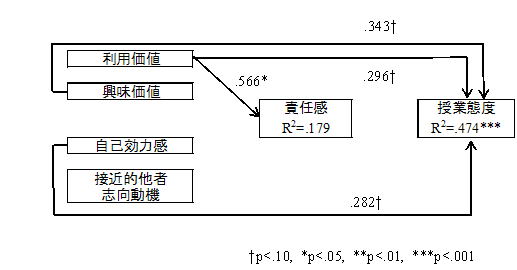

1-2 Figure 1-3 Figure 1-4�Ɏ����B

��1��ڂ̒���������

Figure 1-2�@1��ڂ̓��@�Â��v����Ɨ��ϐ��A�ӔC���E���Ƒԓx���]���ϐ��Ƃ����d��A����

�@

�@1��ڂ̒��������ł́A���p���l����ӔC���ɑ���W���Ή�A�W�����L�ӂł������i��=.566, p<.05�j���A���̓��@�Â��v������ӔC���ɑ���W���Ή�A�W���͗L�ӂł͂Ȃ������B����A���p���l�i��=.296, p<.10�j�A�������l�i��=.343, p<.10�j�A���Ȍ��͊��i��=.282, p<.10�j������Ƒԓx�ɑ���W���Ή�A�W�����L�ӌX�����������B���ʂ���A���p���l�������邱�Ƃ��ӔC�������߂邱�ƂɂȂ���A���p���l�A�������l�A���Ȍ��͊��������邱�Ƃ����Ƒԓx�����߂邱�Ƃ����炩�ɂȂ����iFigure 1-2)�B

�@���p���l����ӔC���ɗL�ӂȐ��̉e�����݂�ꂽ�B�����E�ɓc�i2006�j�ł́A�����I�ɑ�w���̓��@�Â��𑪒肷��f�f���쐬���A�w�K�����Ƃ̊֘A���������Ă���B���̌��ʁA���p���l����~�N�������i�K�������Ƃ��A�������ĂĐ������Ă݂�j�A�}�N�������i�ׂ������Ƃ��o������A�傫�ȗ�����������Ƃ���j�A�v�����j���O�i��������Ƃ��́A�����Ō��߂��v��ɂ����Ă����Ȃ��j�A���җ��p�i���ł킩��Ȃ��Ƃ��낪��������F�B�ɕ��̂����������j�A�O�����\�[�X�i���ȂɊւ���e���r��r�f�I�E�C���^�[�l�b�g�������肷��j�Ƃ��������L�������𗘗p����Ƃ����]�܂����w�K�ɂȂ����Ă���\�������������B�܂�A���p���l�������Ă���Ɗw�K�҂ɂƂ��Ė]�܂����w�K�����Ă��邱�Ƃ���A�w�K�҂͊w��ł�����e�ɑ��ė������悤�Ɠw�߂�\�����l������B���p���l��������Ƃ������Ƃ́A�w��ł��邱�Ƃ̓��e���̂��̂������Ɋ���������Ɗ�������A�����ɂƂ��Ė𗧂Ɗ������肵�Ă���Ƃ������Ƃł���B����āA�w�K�҂͎����Ɋ��������߂ɉۑ�Ɏ��g��ł���ꍇ�A�����̂��߂Ƃ����Ӗ��ł́u�ӔC���v��������\�����������ꂽ�B

�@�����āA���p���l�A�������l�A���Ȍ��͊������Ƒԓx�ɗL�ӌX���̂��鐳�̉e�����݂�ꂽ�BWigfield & Eccles(2000)�́A�����ւ̊��ҁi�ۑ肪���܂��ł��邩�Ɋւ���M�O�j��A�����A���p���A�R�X�g�Ƃ������ۑ�Ɋւ����ϓI�ȉ��l�̔F�����A���s�A�������A�ۑ�̑I���Ȃǂ̍s���ɉe�����y�ڂ��Ƃ��Ă���B����1��ڂ̃W�O�\�[�w�K�ɂ����Ă��A���p���l�A�������l�Ƃ������l�ӎ��Ǝ��Ȍ��͊��Ƃ������҂���A�W�O�\�[�w�K���ɂ�����w�K�҂��b��^���ɕ�������A�����w�Ԃ��ӎ����Ȃ�����g�ނȂǂ̖]�܂������Ƒԓx���Ƃ���Ƃ������Ƃ��������ꂽ�B

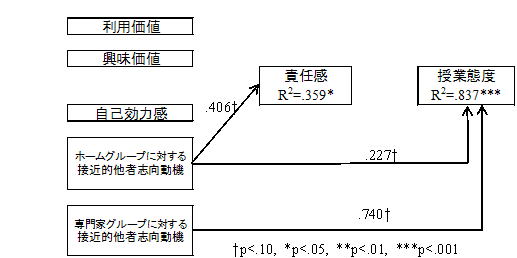

��2��ڂ̒���������

Figure 1-3�@2��ڂ̓��@�Â��v����Ɨ��ϐ��A�ӔC���E���Ƒԓx���]���ϐ��Ƃ����d��A����

�@2��ڂ̒��������ł́A�z�[���O���[�v�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@����ӔC���ɑ���W���Ή�A�W�����L�ӌX�����������i��=.406, p<.10�j���A���̓��@�Â��v������ӔC���ɑ���W���Ή�A�W���͗L�ӂł͂Ȃ������B����ŁA�z�[���O���[�v�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@�i��=.227, p<.10�j�Ɛ��ƃO���[�v�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@�i��=.740, p<.10�j������Ƒԓx�ɑ���W���Ή�A�W�����L�ӌX�����������B���ʂ���A�z�[���O���[�v�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@�������邱�Ƃ��ӔC�������߂邱�ƁA�z�[���O���[�v�Ɛ��ƃO���[�v�����ɐڋߓI���Ҏu�����@�������邱�Ƃ��A���Ƒԓx�����߂邱�Ƃ����炩�ɂȂ����iFigure 1-3)�B

�@�z�[���O���[�v�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@����ӔC���ɑ��ėL�ӌX���ł͂��邪�A���̉e�����݂�ꂽ�B�������A���ƃO���[�v�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@����͉e�����݂��Ă��Ȃ��B����2��ڂ̃W�O�\�[�w�K�ł́A���ƃO���[�v�ł̊��������C���ł������ɂ�������炸�A�z�[���O���[�v�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@���݂�ꂽ�B����́A���ƃO���[�v�Ŋ������Ă���Ƃ����A�w������X�z�[���O���[�v�Ő������邱�Ƃ��ӎ����Ă��邱�Ƃ���ӔC���������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�܂�A���ƃO���[�v�ɂ킩��Ă��Ă��A�������z�[���O���[�v�̃����o�[�ł���Ƃ��������ӎ�������̂�������Ȃ��B�܂��A�z�[���O���[�v�ɑ�����̂Ɛ��ƃO���[�v�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@�̗���������Ƒԓx�ɗL�ӌX���̂��鐳�̉e�����݂�ꂽ�B���̂��Ƃ���A���҂̂��߂ɂ���肽���Ǝv�����Ƃ��W�O�\�[�w�K�ɂ�������ƃO���[�v�ł̎��Ƒԓx�����߂邱�Ƃ��������ꂽ�B

��3��ڂ̒���������

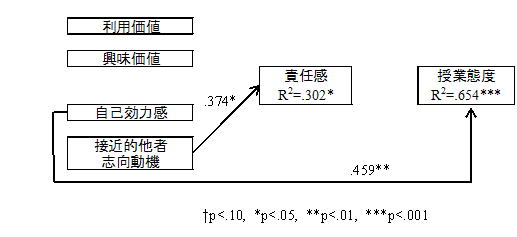

Figure 1-4�@3��ڂ̓��@�Â��v����Ɨ��ϐ��A�ӔC���E���Ƒԓx���]���ϐ��Ƃ����d��A����

�@

�@3��ڂ̒��������ɂ́A�ڋߓI���Ҏu�����@����ӔC���ɑ���L�ӂȕW���Ή�A�W�����������i��=.374, p<.05�j���A���̓��@�Â��v������ӔC���ɑ���W���Ή�A�W���͗L�ӂł͂Ȃ������B�܂��A���Ȍ��͊�������Ƒԓx�ɑ���L�ӂȕW���Ή�A�W�����������i��=.459, p<.01�j�B���ʂ���A�ڋߓI���Ҏu�����@�������邱�Ƃ��ӔC�������߂邱�ƁA���Ȍ��͊��������邱�Ƃ����Ƒԓx�����߂邱�Ƃ����炩�ɂȂ����iFigure 1-4�j�B

�@�ڋߓI���Ҏu�����@����ӔC���ɗL�ӂȐ��̉e�����݂�ꂽ�B���̏ꍇ�́A�z�[���O���[�v�̃����o�[�ɑ���ڋߓI���Ҏu�����@��\���Ă���B����3��ڂ̃W�O�\�[�w�K�ł́A�w���͐��ƃO���[�v�Ŋw���Ƃ��z�[���O���[�v�̃����o�[�ɓ`�����B�����̒S��������`���銈������A���҂̂��߂Ɏ����̖����𐋍s���Ȃ���Ȃ��Ȃ��ӔC���������Ă��邱�Ƃ����������B

�@�܂��A���Ȍ��͊��������邱�Ƃ��]�܂������Ƒԓx�ɂȂ��邱�Ƃ��������ꂽ�B����3��ڂ̃W�O�\�[�w�K�ł́A�w�������ƃO���[�v�Ŋw��ł������Ƃ��z�[���O���[�v�ŕ���B���̂Ƃ��A�����̒S�������ɂ��Đ[���������Ă��Ȃ��ƃz�[���O���[�v�ł̎����̎����̐���������ɂȂ邤���A�O���[�v�����o�[�����̎����𗝉��ł����A�O���[�v�S�̂Ɏx����������\��������B�z�[���O���[�v�ł̎��Ƒԓx���ǂ��Ȃ邽�߂ɁA���Ȍ��͊����d�v�ł��邱�Ƃ��������ꂽ�B

�@�ȏ���A����1�ł́A���f���̌����ɂ����āA�W�O�\�[�w�K���i�ނɂ�ĐӔC�����ڋߓI���Ҏu�����@�ɂ���Đ��̉e���������A���Ƒԓx�����Ȍ��͊��ɂ���Đ��̉e�����邱�Ƃ��������ꂽ�B����A�ӔC��������Ƒԓx�ւ̉e���݂͂��Ȃ������B�܂�A�W�O�\�[�w�K�ł̖]�܂������Ƒԓx�ɐӔC���͉e�����Ȃ����Ƃ��l������B�������A�O���[�v�w�K���W�O�\�[�w�K�Ɍ��肵�����߁A��T�Ɍ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����2�ł́A���̃O���[�v�w�K�̌`�ԂŃ��f���̌��������݂�B

���ǂ�![]() �@�@�@�@������

�@�@�@�@������![]()