問題・目的

方法

結果・考察

![]()

![]()

問題・目的

研究1では、動機づけ要因から責任感・授業態度へのモデルを検討したが、責任感から行動を予測しなかった。また、ジグソー学習以外のグループ学習でもモデルの検討が必要であることから、研究2ではPBL形式のグループ学習を扱う。

PBL(Problem Based Learning)について

PBLとは、カナダのマクマスター大学(Faculty of Health Science, Macmaster University)で40年ほど前に始められた指導方法である。問題解決学習と系統学習の両者の特徴を併せ持つ、という点でユニークである。宇田(2006)によるとある現実の問題を学生・生徒に投げかけ疑問を持たせ、学習に動機づける。医学部ではPBLチュートリアルという学習形態が取り入れられている。医学部のPBLでは、患者の症例の中から問題を見つけ出し、その問題をてがかりに、学習を進めてゆく方法で、基礎医学と臨床医学を結びつけた統合型学習として位置づけられる。チュートリアルとは、少人数(6+α, 通常では5〜8名)のグループがチューターの陪席のもとに、自主的に学習を行うものであり、PBLチュートリアルとは問題基礎型学習を少人数でチューターとともに行う学習方法ということになる。

PBLの導入についてわが国の状況をみると、看護学教育においていくつかの報告がみられる。大西・刀根・中村・木村・森(2002)は、2年間、PBL教育を受けた学生65名と従来型の教育を受けた学生35名の、LOC(Locus of Control)、自立性、CT(Clitical Thinking)能力を比較した。その結果、有意差は見られていないが各項目の尺度を構成する細目においては有意な差がみとめられている。CT尺度を構成する26項目の細目のうち、知的好奇心、私的成熟度、真理への探求、知的謙虚さ、懐疑的姿勢の5項目で、PBL教育を受けた学生の方が有意に高得点をとった。また、佐藤・今泉・末永・井上・酒井・佐藤(2001)では、海外と日本における看護教育にPBLの実践例を紹介し、その教育効果をまとめている。その結果、看護者に必須の技能とされている問題解決能力や自己決定的学習能力の育成になったと教員や学習者は主観的に感じている、と報告している。こうした、学習者側の主観的な評価には、PBLの中で学習する過程で動機づけ要因が影響していると考えられるが、そうした詳細な研究はほとんどされていない。

三重大学高等教育創造開発センター(2007)では、PBLは従来の講義型の授業と異なり、次の6つの特徴を兼ねそろえていると述べている。1.学生は自己学習と少人数のグループ学習を行う。2.問題との出会い、解決すべき課題の発見、学習による知識の獲得、討論を通じた思考の深化、問題解決という学習過程を経た学習を行う。3.事例シナリオなどを通じて、現実的、具体的で身近に感じられる問題を取り上げる。4.学習は、学生による自己決定的で能動的な学習により進行する。5.教員はファシリテータ(学習支援者)の役割を果たす。6.学生による自己省察を促し、能動的な学習の過程と結果を把握する評価方法を使用する。三重大学ではカリキュラムに『PBLセミナー』という授業を設け、主に学部1年生が受講している。

研究2では、PBL形式のグループ学習を扱い、学習者の変化とモデルの検討を行う。

![]()

![]()

方法

授業名 PBLセミナー

調査協力者 13人

(計3回の調査時期に出席し、得られた有効回答数10名 男性2名、女性8名)

対象学年 全学部1年生

授業時期 2008年4月〜7月の毎週月曜5・6限/水曜9・10限

グループの構成人数 4〜5人

授業の概要

『本授業では、実際に受講生が何かを「学ぶもの」(お手玉ぐらいのレベルのもの)を選び、それを練習し上手になっていく過程から、学びの様子を観察することで「学び」がどのように生じているのか、そして、より良く学ぶには何が必要かという「法則」を発見することを目指した。』(シラバスより)

学生の到達目標

『まず、学びの法則を探究することにより、「学び」についての理解を深めることが1つの目標である。人が学び続ける存在であるということを考えれば、これはその後に十分に活かせるものになるだろう。そして、本授業はグループ活動を行うため、グループでの協調スキルを身につけるというのも本授業での目標である。最後に、自ら選んだ「学ぶもの」が実際にできるようになって欲しい。例えば、「お手玉」を選んだ人は、上手に「お手玉」ができるようになってくれれば、と考えている。』(シラバスより)

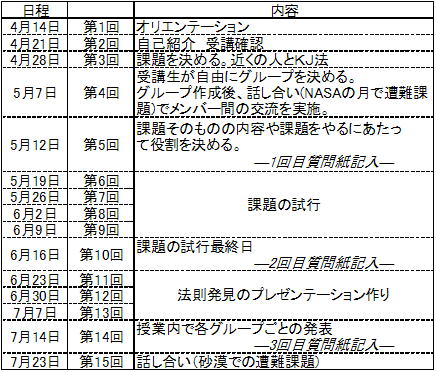

授業計画 Table 2-1 参照

Table 2-1 授業の予定

質問紙の構成

研究1でも用いられた動機づけ要因の利用価値(4項目)、興味価値(4項目)、接近的他者志向動機(4項目)、親和動機(5項目)、自己効力感(9項目)、責任感(4項目)を7件法で用いた。ただし、利用価値・興味価値では、「教育心理学」の箇所を、「グループで取り組んでいる課題」と変えた。

![]()

![]()

結果と考察

1.各変数の記述統計と相関係数

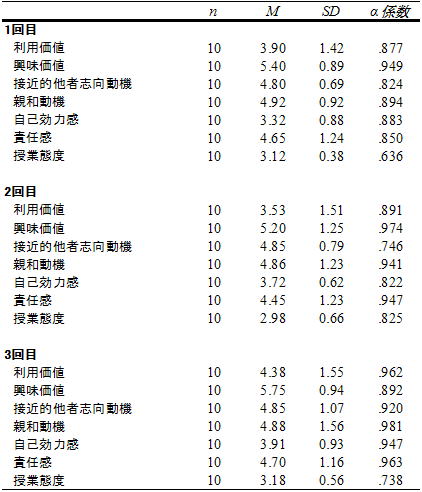

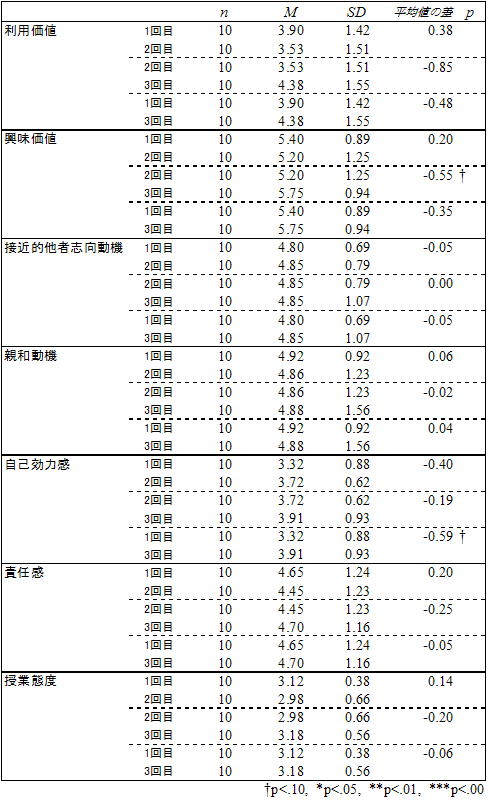

Table 2-2 各回の変数の平均値・標準偏差・α係数

因子分析を行わず、先行研究に基づく各要因を構成する項目で信頼性分析を行ったところ、各要因のα係数が.7〜.9を示しており内的整合性が高いと判断し、各要因の平均値を今後の分析に用いることにした。

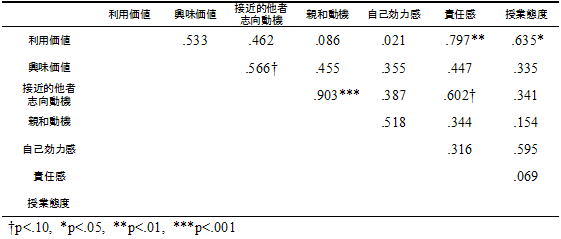

Table 2-3 1回目の調査時期における各変数の相関係数

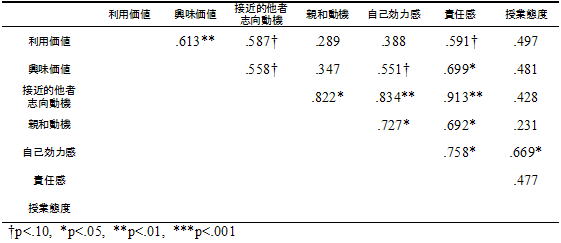

Table 2-4 2回目の調査時期における各変数の相関係数

Table 2-5 3回目の調査時期における各変数の相関係数

2.調査時期における各変数の変化

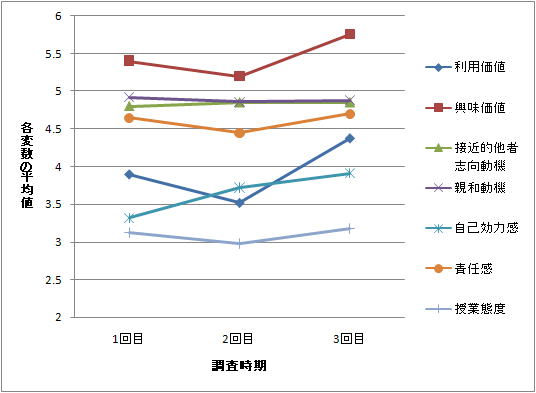

各変数のグループ学習の過程での変化をみるため、下位尺度得点に対して対応ある一要因分散分析を行った(Figure 2-1)。Table 2-7に各変数の平均値を載せる。

Figure 2-1 各変数の日ごとの変化

興味価値

時期の主効果がみられ(F(2, 18)=2.73, p<.10)、Bonferroni法による多重比較の結果、2回目と3回目の間に有意傾向のある差がみられた。

自己効力感

時期の主効果がみられ(F(2, 18)=3.98, p<.05)、Bonferroni法による多重比較の結果、1回目と3回目の間に有意傾向のある差がみられた。

興味価値が2回目から3回目にかけて有意傾向のある上昇を示している。2回目は課題練習の最後の日であり、それから3回目の質問紙に回答するまで、受講生は今までとったデータから法則を考え出していた。活動を振り返る行為が、課題に対する興味・関心を高めたことが考えられる。

自己効力感が1回目から3回目にかけて有意傾向のある上昇を示している。1回目はグループで熟達課題を選び、まだその課題を練習していない段階であるが、3回目は課題の練習を終え比較的課題に上達しており、1つのことが上手になっていく法則のプレゼンテーションを各グループが発表し終えた段階である。Bandura(1977)は、自己効力感は遂行行動の達成によって高められると述べているが、授業が一通り完結することによって学習者は達成体験をすることで、自己効力感が高めていったことが考えられる。

Table 2-6 一要因分散分析の表

3.動機づけ要因が責任感を媒介して授業態度に与える影響

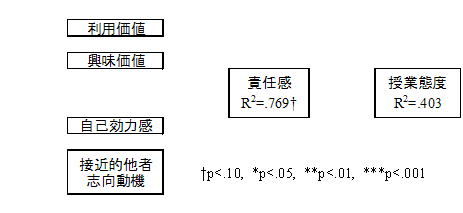

動機づけ要因が責任感・授業態度に与える影響を検討するために、各調査時期ごとに重回帰分析を行った。重回帰分析に基づくパス図をFigure 2-2 Figure 2-3 Figure 2-4に示す。

<1回目の調査時期>

Figure 2-2 1回目の動機づけ要因を独立変数、責任感・授業態度を従属変数とした重回帰分析

責任感・授業態度に有意な標準偏回帰係数は示されなかった。PBL開始の時点では、動機づけ要因と責任感や授業態度は関連を示さなかった。PBL初期段階において、高い動機づけ要因を持っているが、責任感や授業態度に影響しないことが示唆された(Figure 2-2)。

<2回目の調査時期>

Figure 2-3 2回目の動機づけ要因を独立変数、責任感・授業態度を従属変数とした重回帰分析

2回目の調査時期には、利用価値から責任感に対する標準偏回帰係数が有意傾向を示した(β=.789, p<.10)が、他の動機づけ要因から責任感に対する標準偏回帰係数が有意ではなかった。一方、利用価値(β=.854, p<05)と自己効力感(β=.748, p<.05)から授業態度に対する標準偏回帰係数が有意であった(Figure 2-3)。

2回目は、課題の練習の最後の日であった。利用価値を感じると責任感が高くなるのは、研究1の1回目の調査時期にも見られた傾向である。今取り組んでいる課題や作業に利用価値を感じていることによって責任感が生起されると考えられる。また、利用価値と自己効力感によって、授業態度が予測されることから、Eccles & Wigfield(1985)のモデルが支持された。つまり授業態度という行動に対して、価値と期待が高いことが影響しているのだろう。

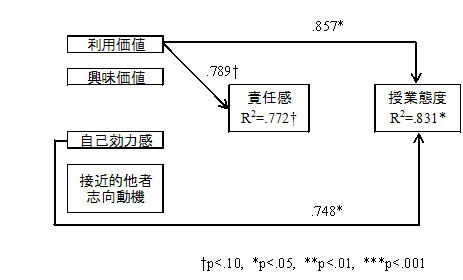

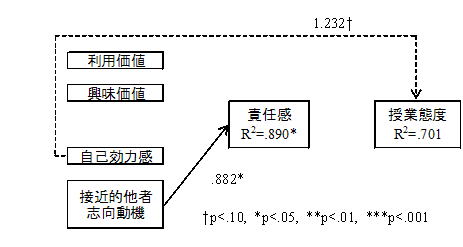

<3回目の調査時期>

Figure 2-4 3回目の動機づけ要因を独立変数、責任感・授業態度を従属変数とした重回帰分析

3回目の調査時期には、接近的他者志向動機から責任感に対する標準偏回帰係数が有意であった(β=.882, p<.05)が、他の動機づけ要因から責任感に対する標準偏回帰係数は有意ではなかった。一方、自己効力感から授業態度に対する標準偏回帰係数が有意傾向を示した(β=1.232, p<.10)(Figure 2-4)。

課題練習最後の日には、責任感が利用価値によって予測されたが、グループでの法則発見の発表後には、接近的他者志向動機から責任感が予測された。発表によって、今まで取り組んできたことを他の受講生に伝えた。グループでの成果発表ということから、接近的他者志向動機が責任感に影響したことが考えられる。

自己効力感からの授業態度への標準偏回帰係数が1を越える値になった。これは独立変数間の相関が高いことが示唆された。独立変数間の相関が高いことによって、こうした結果になったと考えられる。

研究2では、PBL形式のグループ学習での学習者の変化とモデルの検討を行った。研究1と同様に、責任感に対して利用価値が正の影響を示していたが、最終的に接近的他者志向動機が正の影響を与えるようになった。また授業態度に対しては、利用価値と自己効力感から正の影響がみられた。しかし、PBLでも責任感から授業態度に対して、影響はみられなかった。

![]() もどる すすむ

もどる すすむ![]()