問題・目的

方法

結果・考察

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

問題・目的

研究2では、PBL形式のグループ学習における学習者の変化とモデルの検討を行った。研究1と同様に、PBLの中盤で責任感を利用価値が予測していたが、最終的に接近的他者志向動機が責任感を予測するようになった。また、利用価値と自己効力感が授業態度を予測していた。しかし、PBLでも責任感から授業態度に対して、影響は見られなかった。これらの結果に対して、動機づけ要因から責任感を媒介して行動へつながるモデルをより詳しく検討する必要があることから、研究3では別のPBLの授業における学習者の記述を参考に検討を行うことにした。

実地研究について

三重大学教育学においては、教育学部の学生が入学当初から在学期間中を通して教職を意識し、実践的指導力を身につけることを目的として、「実地研究」という名称が付与された実習形式の授業がカリキュラムに組み込まれている(伊藤・中西・根津・松本, 2008)。具体的には、教員養成課程の学生を対象とした「教育実地研究基礎」「教育実地研究」といった科目が開設されるとともに、学校教育コース/人間発達科学コースでは、「学校教育/人間発達科学実地研究」といった科目が開設されている。これらの授業では学生が現場体験することや現場での実践力を身につけることを目的としている。研究3では、複数開設されているこれらの授業の中から、著者がチューターとして関わった1つの授業(「学校教育/人間発達科学実地研究Ⅳ」以下、実地研究)をその対象として取り上げる。

この実地研究で、学生は教育実習とは異なる体験ができる。教育実習との相違点を3つあげる。一つ目は「授業案」に関することである。受講生には、子どものコミュニケーション力を高めることを目的とした学生開発型授業の実施が課題として与えられる。教育実習では従来、国語や数学/算数といった教科を扱っているが、本実地研究ではそうした教科の授業実施を扱っていない。つまり、受講生が担当学年の児童・生徒の発達段階を考慮し、コミュニケーションに関する課題を自ら見つけ出し、それを授業のテーマとして授業案を作成することである。このことから、本実地研究はPBLの概念がより取り入れられている。二つ目は、幼稚園・小学校・中学校への参加に関することである。本実地研究で学生が授業を行った地区は、三重県S市のK地区という自然豊かで地域と学校の密着がしており、子どもを地域全体で育てていこうという風土のある地域であった。また、本大学から離れた地域のため、学生はS市内の宿泊施設で3泊4日の合宿生活を送った。学生は児童・生徒が登校する前から学校に待機し、子どもと共に授業を受けたり、休み時間、給食や掃除を共にした。つまり、従来の教育実習以上に児童・生徒の中に空間的にも時間的にも一歩踏み込んだ体験をする。三つ目は、学生は1人で授業実施するのではなく、各学年2,3人のグループで授業案を作成し実施する。従来の教育実習では、学生は1人で授業案を作成して授業を実施するが、本実地研究では学生はグループを作り、そのメンバーが互いに協力し合って授業案を作成する必要がある。研究3では、実地研究をPBLとして扱い、最終レポートやMoodleの記述を参考にしながら検討する。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

方法

授業名 学校教育/人間発達実地研究Ⅳ

調査協力者 22名

(計3回の調査時期に出席し得られた有効回答数15名

性別:男性3名、女性12名

学年:2年生12名、4年生1名、院生2名)

対象学年 教育学部2年生以上

授業時期 2008年6月~10月(授業実践は9月2日~9月5日のうちの2時間)

グループの構成人数 2~3人

授業の概要・目的

『三重県S市のある幼・小・中学校で、9月2日から5日まで、受講生が3泊4日間の教師見習いをしながら、4日間の研修の中でグループで立案した授業を実施した。受講生は心理学・音楽・技術を学問的基礎とした「コミュニケーション力を育成する授業」の作成が求められた。受講生は2~3人が一組になり、幼・小・中学校の各学年の授業案作りを行った。幼・小・中学校の日常的な教育業務の補助支援および2時間程度の授業実践を通して、現実の教育場面における現実の教育業務についての体験的学習を行った。

また、受講生は本授業を受講する際、*Moodleという電子掲示板の活用が求められた。』(シラバスより)

*Moodleとは、三重大学が独自に用いているe-learningシステムであり、電子掲示板の働きを持つ。Moodle上にメッセージを書き込んだり、ファイルを添付することができ、直接会わずにMoodle上でのコミュニケーションが可能である。

ポートフォリオの活用

受講生はMoodle内に設置されたポートフォリオに自由にミーティングや活動の感想を書くことができた。ポートフォリオは義務ではなく、受講生が最終レポートを書くにあたって参考になるようにと、記入が求められた。

教員・チューターの役割

本授業には、教員4名・チューター4名が関わった。受講生は幼稚園(年長)・小学校低学年(1・2年)グループ、小学校中学年(3・4年)グループ、小学校高学年(5・6年)グループ、中学校(1・2・3年)グループに大きく分類され、各グループを一人の教員・チューターが担当し、授業案作成に対するアドバイスを行った。

学生の到達目標

『大学での学習と現場での実践を往還することにより、知識と実践とを結びつける力を身につける。』(シラバスより)

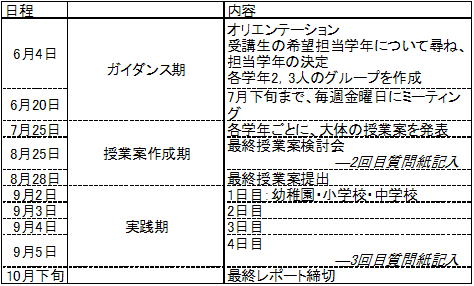

授業計画 Table 3-1参照

Table 3-1 授業日程

最終レポートの質問項目

受講生は、授業実践後、最終レポートを書くことが求められた。設問は以下に示す。

1.自分が書き込んだポートフォリオを参考にしながら、それぞれのステージで、どのようなことを考え、どのようなことを行ったか、そして、どのような成長が見られたかについてまとめてください。

1)初回のガイダンス~検討会

2)検討会後~実地研究に行く前まで

3)実地研究の最中(1日ごとに)

4)実地研究終了後

2.自分自身の「やる気」の状態の変化についてそれぞれの時期ごとにまとめてください。また、「自らのやる気を高めるポイント」について見つかった場合、それを説明してください。

3.よりよい「コミュニケーション」をとるためにはどうすればよいか、今回の実地研究を通して学んだことから説明してください。

4.大学生がこのような実地研究で幼稚園・小学校・中学校に入る意味を考えてまとめてください。その時に以下のポイントを参考にしてください。

・K地区という地域で実地研究をおこなうことによって、学校の先生や子どもにとってどのような意味があると考えられるか。

・大学生が実地研究をすることで、学校の先生や子どもにどのような意味があると考えられるか。

5.この実地研究を改善するとしたら、どのようなことが必要だと考えられますか。

質問紙の構成

研究1でも用いられた動機づけ要因の利用価値(4項目)、興味価値(4項目)、接近的他者志向動機(4項目)、親和動機(5項目)、自己効力感(9項目)、責任感(4項目)を7件法で用いた。ただし、利用価値・興味価値では、「教育心理学」の箇所を、「コミュニケーション能力を高める授業作り」と変えた。

また、授業態度の9項目は、実地研究での活動に合わせて適切な内容の7項目に絞り、5件法で尋ねた。

1.活動中は熱心に取り組んだ。

2.活動中は集中していた。

3.活動に意欲的に取り組んだ。

4.活動で自分が何を学ぼうとしているか意識して活動に臨んだ。

5.積極的にノートにとった。

6.質問等を積極的に行った。

7.わからないことをわかるまで考えたり、尋ねたりした。

2回目、3回目の質問紙では授業態度の「活動」の箇所を、「ミーティング」と変更し、質問紙に回答している当時の学習者の様子を尋ねた。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

結果と考察

1.各変数の記述統計と相関係数

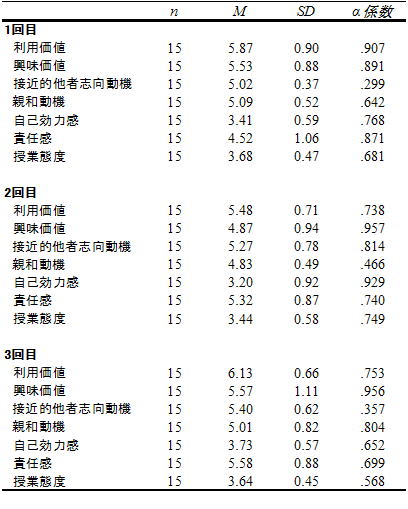

Table 3-2 各変数の平均値、標準偏差、α係数

各回において、各尺度に相当する項目の平均値を算出し、下位尺度得点とした。内的整合性を検討するために各下位尺度のα係数を算出したところ、1回目の接近的他者志向動機(α=.299)、2回目の親和動機(α=.466)、3回目の接近的他者志向動機(α=.357)でα係数が.5以下になり、十分な値が得られなかった。接近的他者志向動機を構成する項目は当初4項目であったが、「・グループの他の人に好かれるように一生懸命やっていると思う。」「・グループに励ましてくれる人がいると感じている。」という2項目を除外して得られるα係数が高いことから、項目1と項目4を除外してを算出した。その結果1回目はα=.682、2回目はα=.898、3回目はα=.685と値が得られた。よって、以降の分析における接近的他者志向動機とは、「・グループの他の人の役に立てるようにがんばっていると思う。」「・グループ全体のためにがんばっていると思う。」の2項目から構成された下位尺度得点を使う(1回目:平均4.73, SD=0.46 2回目:平均5.40, SD=0.93 3回目:平均5.70, SD=0.73)。一方、親和動機に関しては項目を削除しても十分なα係数が得られないことから、研究3においては親和動機を扱わないことにする。

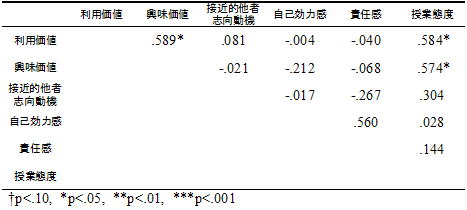

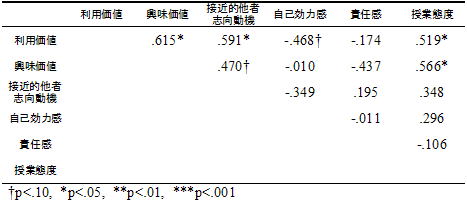

Table 3-3 1回目の調査時期における各変数の相関係数

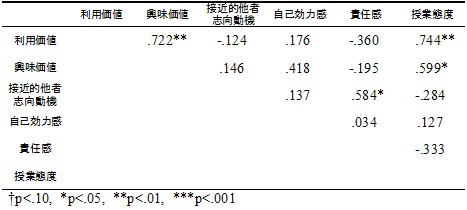

Table 3-4 2回目の調査時期における各変数の相関係数

Table 3-4 3回目の調査時期における各変数の相関係数

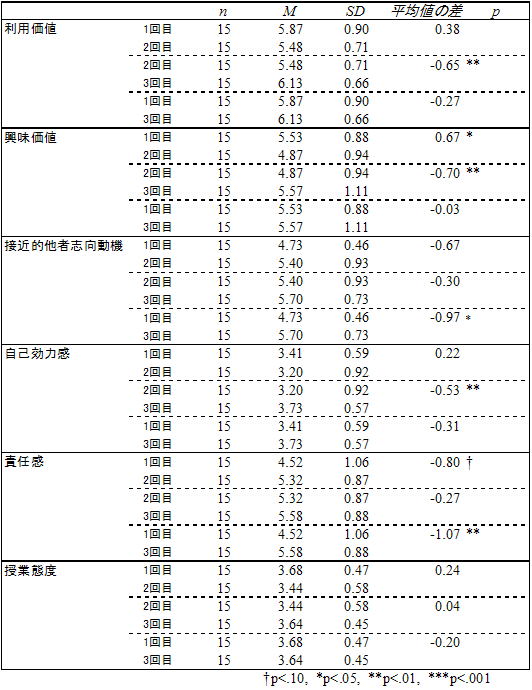

2.調査時期における各変数の変化

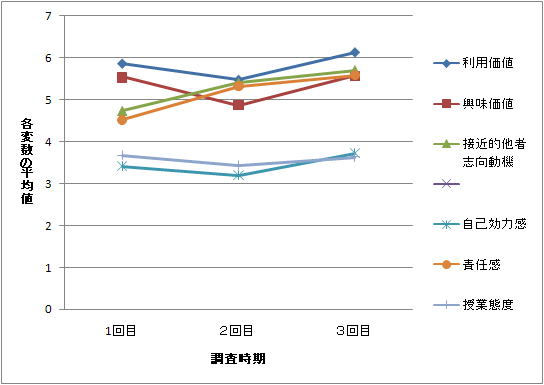

3回にわたる動機づけ要因(親和動機を除く)・責任感・授業態度の変化を検討するために反復測定の分散分析を行った(Figure 3-1,Table3-5)。

Figure 3-1 各変数の日ごとの変化

・利用価値

時期の主効果がみられ(F(2, 28)=4.50, p<.05)、Bonferroni法による多重比較の結果、2回目と3回目の間に有意な差がみられた。

・興味価値

時期の主効果がみられ(F(2, 28)=5.92, p<.01)、Bonferroni法による多重比較の結果、1回目と2回目、2回目と3回目の間に有意な差がみられた。

・接近的他者志向動機

時期の主効果がみられ(F(2, 28)=6.937, p<.01)、Bonferroni法による多重比較の結果、1回目と3回目の間に有意な差が見られた。

・自己効力感

時期の主効果がみられ(F(2, 28)=5.41, p<.05)、Bonferroni法による多重比較の結果、2回目と3回目の間に有意な差がみられた。

・責任感

時期の主効果がみられ(F(2, 28)=8.70, p<.01)、Bonferroni法による多重比較の結果、1回目と2回目の間に有意傾向のある差がみられ、1回目と3回目の間に有意な差がみられた。

日ごとの学習者の変化について、最終レポートの記述・Moodleの書き込みを参考にしながら考察する。興味価値の得点が、1回目から2回目にかけて低下し、2回目から3回目にかけて上昇するという傾向は研究2でも見られた。これらのことから、学習の中盤で課題に対する興味価値が低くなるが示唆された。これに関しては、「4.興味価値得点の推移と記述の関連」で学生の最終レポートを引用しながら考察する。

接近的他者志向動機は1回目から3回目にかけて上昇が見られた。授業案作成にあたって、受講生はMoodleを活用した。特に、2回目の調査時期である最終検討会から授業実施までの書き込みの中には、グループのメンバーのためにがんばるといった記述や、グループのメンバーがいたからできたといった接近的他者志向動機を感じてている記述が多く見られた。

自己効力感が2回目から3回目にかけて上昇している。2回目の調査時期から3回目の調査時期の間には、現地で授業を実施した。授業を実施したことによって、達成感が得られ、自己効力感が高まったと考えられる。

責任感が1回目と2回目の調査時期で、1回目と3回目の調査時期で差が見られ、3回目の調査時期になるにつれ、責任感が上昇していった。授業案を作成する中で、責任感を感じていくと考えられる。

Table. 3-5 一要因分散分析の表

3.動機づけ要因が責任感を媒介して授業態度に与える影響

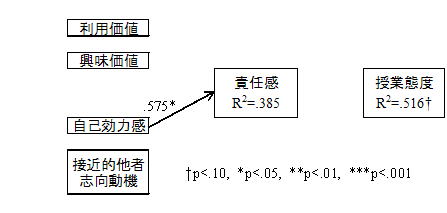

動機づけ要因が責任感・授業態度に与える影響を検討するために、各調査時期ごとに重回帰分析を行った。重回帰分析に基づくパス図をFigure 3-2

Figure 3-3 Figure 3-4に示す。また、重回帰分析の考察について、学生のMoodleへの書き込み内容と最終レポートの記述を参考にした。

<1回目の調査時期>

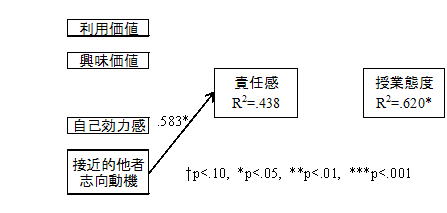

Figure 3-2 1回目の動機づけ要因を独立変数、責任感・授業態度を従属変数とした重回帰分析

1回目の調査時期には、自己効力感から責任感に対する標準偏回帰係数が有意であった(β=.575, p<.05)が、その他の動機づけ要因から責任感に対する標準偏回帰係数は有意ではなかった。一方、動機づけ要因・責任感から授業態度に対する標準偏回帰係数は有意ではなかった。結果から、自己効力感を感じることが責任感を高めることが明らかにされた(Figure 3-2)。

最終レポートやMoodleに書き込んだ記事に、受講理由が記述されている。受講した理由には、心理学の授業をすることへの関心、S市K地区への関心、実地研究で魚介類を食べられること、先輩の推薦などが挙げられている。この時点では、受講生は現場で子どものコミュニケーション力を高める授業を2時間することを知っている状態で、経験者や教員の声かけにより実地研究に対する「期待」を持っていることが記述から考えられる。その期待によってグループでの授業作りにおいて、「取り組まなければ」といった責任感を高めているのかもしれない。

<2回目の調査時期>

Figure 3-3 2回目の動機づけ要因を独立変数、責任感・授業態度を従属変数とした重回帰分析

2回目の調査時期には、接近的他者志向動機から責任感に対する標準偏回帰係数が有意であった(β=.583, p<.05)が、他の動機づけ要因から責任感に対する標準偏回帰係数は有意ではなかった。一方、責任感・授業態度に対する標準偏回帰係数は有意ではなかった。この結果から、接近的他者志向動機を感じることが責任感を高めることが明らかになった(Figure 3-3)。

2回目の調査時期は、授業案検討会直後であった。受講生は検討会までに授業案を仕上げ、検討会では教員やチューター、他の受講生が授業案に対する質問や改善点を出し合った。検討会の3日後には最終授業案を提出する必要があるため、Moodleでのやりとりも大幅に増えた。最終レポートには、グループの人ががんばっているから自分もかんばったなど、接近的他者志向動機を持つ記述がみられたことから、接近的他者志向動機を持つことが責任感を高めるといえそうである。

<3回目の調査時期>

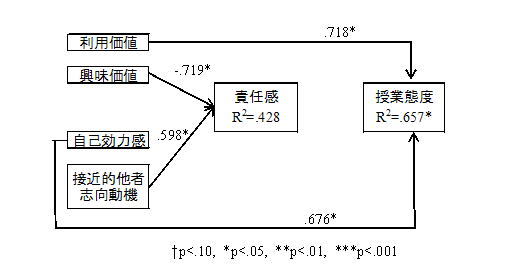

Figure 3-4 3回目の動機づけ要因を独立変数、責任感・授業態度を従属変数とした重回帰分析

3回目の調査時期では、興味価値から責任感に対する負の標準偏回帰係数が有意傾向を示し(β=-.719, p<.10)、接近的他者志向動機から責任感に対する正の標準偏回帰係数が有意傾向を示した(β=.598, p<.10)。一方、利用価値(β=.718, p<05)と自己効力感(β=.676, p<05)から授業態度への正の標準偏回帰係数が有意であった。この結果から、まず第一に、興味価値を感じることが責任感を低めること、接近的他者志向動機を感じることが責任感を低めることが明らかになった。また、利用価値と自己効力感を感じることが授業態度を高めることが明らかになった(Figure 3-4)。

まず、責任感に関して、2回目のときと同様に接近的他者志向動機を感じることが責任感を高くすることが明らかになった。つまり2回目の調査時期から3回目の調査時期にかけて、接近的他者志向動機づけを感じることが責任感を高めるということが明らかになった。2回目から3回目の間には、最終授業案を提出し、現場で授業実践をした。この期間はグループメンバーとの協力が重要な時期だったと考えられる。最終レポートにも、自分以外のグループメンバーのおかげで授業案ができたことや、グループメンバーのためにがんばりたいといった記述が見られた。よって、こうした協力が必要とされる時期に、接近的他者志向動機を感じることが責任感を高くすることが示唆された。一方、興味価値を感じることが責任感を低くすることを示した。興味価値が高いということは子どものコミュニケーション能力を高める授業案作りをおもしろさを感じたり、興味を持っているということである。3回目の調査時期には、学生が現地に行き、授業を実践した。1時間目の授業案を実施し、その改善点や反省を2時間目に生かそうとする取り組みや、ねらいが達成されたかどうか、などの自分の授業を評価する記述が見られた。こうした記述の中には、「子どものコミュニケーション能力を高める授業案作り」に対する興味価値が高いことを表す内容も含まれていた。授業案作りへの興味価値を感じることが、責任感を低めることが示唆された。

続いて、授業態度に対して利用価値と自己効力感から正の影響がみられた。利用価値は課題価値の一つであり、自己効力感は期待に相当する。よって、価値と期待から行動が予測される点で、Ecclesら(1985)の期待×価値理論のモデルを支持している。研究3においても、課題に対する価値と期待が高いことによって、活動中の受講者本人の授業態度、つまりノートにとったり話を真剣に聞いたりするなどパフォーマンスが高くなることが示唆された。

一方、研究3においても、責任感から授業態度に対する標準偏回帰係数は有意ではなかった。つまり動機づけ要因から責任感を媒介して授業態度につながらない可能性が示唆された。

4.興味価値得点の推移と記述の関連

興味価値得点の調査時期ごとの平均値は、1回目の調査時期から2回目の調査時期にかけて有意に低下し、2回目の調査時期から3回目の調査時期にかけて有意に上昇した。受講生は授業案検討会(8月25日)で2回目の質問紙に答えた3日後(8月28日)、最終授業案の提出を求められた。1回目の質問紙に回答したガイダンス時期と比べて、提出締切前の2回目の回答で、興味価値得点が低下し、授業実践後の3回目の回答において上昇した。

そこで、これらの変化の背景をより詳細に検討するため、最終レポートの記述を用いた質的検討を試みた。学生の興味価値得点の変化については主に3種類の変化が見られた。①1回目から2回目にかけて上昇・2回目から3回目にかけて上昇:上昇・上昇群(N=2)、②1回目から2回目にかけて非上昇・2回目から3回目にかけて非上昇:非上昇・非上昇群(N=3)、③1回目から2回目にかけて非上昇・2回目から3回目にかけて上昇:非上昇・上昇群(N=10)という3種類である。

3種類の興味価値得点の変化について、受講生の最終レポートの記述を参考に考察する。最終レポートにおいて、参考にした箇所は「1.自分が書き込んだポートフォリオを参考にしながら、それぞれのステージで、どのようなことを考え、どのようなことを行ったか、そして、どのような成長が見られたかについてまとめてください。」と「2.自分自身の『やる気』の状態の変化についてそれぞれの時期ごとにまとめてください。また、『自らのやる気を高めるポイント』について見つかった場合、それを説明してください。」2つである。

上昇・上昇群の記述(N=2)

1回目の質問紙(ガイダンス期)から2回目の質問紙(授業案作成期)にかけて興味価値得点が上昇し、2回目の質問紙から3回目の質問紙(実践期)にかけても上昇した学生は2名いた。その学生の記述から考察する。

ポジティブ記述 ネガティブ記述

学生N

【初回のガイダンスから検討会】

テーマが決定してからは本格的な授業作りが始まった。まず一番問題となっていたことは、どこでコミュニケーション力を高めることになるかということだった。製作を完成させることに焦点を当ててしまえば、コミュニケーション力を高めるという点でとても弱い授業になってしまう。ところが完成できなかったら児童の期待を裏切ってしまうことになる。私たちはこのことに授業実施まで悩ませられることとなった。天候に左右されやすいとわかっていながら、晴れると信じて対策を怠っていたことは失敗だった。

【検討会後から実地研究に行くまで】

検討会でいただいた意見をもとに修正を加えていった。やはり問題となっていたのはコミュニケーションという部分が見えてこないということだった。初めに、児童にどのようなコミュニケーション力をつけさせたいのかということよりも、ものつくりをするということから決めてしまったことが良くなかったのかと思い、反省していた。でも、その中でもうまく目的にあった授業ができるように工夫した。

【実地研究終了後】

実地研究が終わってからの達成感は大きかったが、授業として予定していたことが出来なくて不完全燃焼なところが残った。コミュニケーションという点については伝わったものがあったと感じている。・・・

学生Nは、ガイダンスから検討会において、授業者側のねらいと子どもの期待との間で葛藤を感じていた。また、天候という問題を放置したまま、授業案作成を続けている。検討会では、授業のテーマである「コミュニケーション力」が授業案の中で曖昧になっており、反省点を持っているが、目的にあった授業案を作成しようと試みた。実際に授業を実施した後、自分たちが作った授業の内容をポジティブに評価しており、子どもに意図が伝わったと感じている。

学生T

【初回のガイダンスから検討会】

正直言って、モチベーションはあまり高くなかった。というのも自分から参加しようと決意して参加したものでなかったことと、現場の子どもたちがイメージできず、責任を感じることができなかったこと、他の参加者がほとんど知らない人ばかりで、少し居づらい感じがしたからである。

【検討会後から実地研究に行くまで】

このときは、Aさんの負担をなるべく減らそうと考え、アイデアを出すように心がけた。しかし、上手く連携が取れていない部分もあって、志摩に入るまで授業案がまとまらなかった。特にものづくりの部分を削るか残すかというところで議論になり、授業時間と内容の葛藤があった。

【実地研究最中】

・・・実験は成功し、我々が予想していなかった結果の班も出てきて興味深い内容の授業になった。・・・(中略)・・・4日間の実習を通して、子どもたちが何を考え、なぜそのような行動に出たかということを常に考えて行動することを心がけた。その結果、子どもたちとのコミュニケーションもクラスも壁を越えることができたし、内容の濃いものになったと感じる。

学生Tは、実地研究に参加したわけではないため、ガイダンス時期には授業案作りに対する動機づけが低い記述がみられた。しかし、検討会後には授業案作りのために積極的にアイデアを出している。実際に授業し、授業で扱った実験が成功したことや実験の結果が興味深かったことなど、実施した授業に対して高く評価する記述が見られただけでなく、実地研究に対して「内容の濃いもの」という表現を用いて、ポジティブ評価している。また、学生Tは小学校5年生を担当していたが、空いている時間、中学校に「ものの見方の転換」というテーマの授業を積極的に見学に行くなど、「子どものコミュニケーション能力を高める授業」に対して興味を持ったことが考えられる。

学生Nと学生Tの記述より、上昇・上昇群の学生の記述に共通して見られることは、実施した授業内容や現場での自分をポジティブに評価していたことであった。

非上昇・非上昇群(N=3)

1回目の質問紙(ガイダンス期)から2回目の質問紙(授業案作成期)にかけて興味価値得点が低下もしくは変化せず、2回目の質問紙から3回目の質問紙(実践期)にかけても低下もしくは変化しない学生は3名いた。その学生の記述から考察する。

ポジティブ記述 ネガティブ記述

学生A

【初回のガイダンスから検討会】

技術課程のTさんと話している内にものづくりという視点が生まれた。コミュニケーションをとることそのものを授業の核とするのではなく、ものづくりを通してコミュニケーションをとる。私には思いつかなかった。コミュニケーションといっても心理学や技術教育など様々な視点からアプローチできるのだと気づくことができた。

【検討会から実地研究に行くまで】

・・・また、協力・コミュニケーションを一番大切だと考えたので、時間短縮のためにも一人で考える時間は省こうと思った。Tさん(パートナー名)は一人で考える時間は自分の意見を持つためにも大切だと考えていた。確かに自分の意見がなければ他の人に同調して、他の人に任せっきりになってしまうかもしれない。共同学習でいう社会的手抜きを防ぐためにも、一人で考えさせる時間は必要かもしれないと思った。

しかし5分という時間で自分の意見が持てるかどうか疑問であるし、積極的に参加しない児童にはその都度声をかけるといったことで社会的手抜きは防げるのではないかと思った。授業を時間内に収めることも重要であると考え、一人で考える時間は省くことになった。

最終授業案提出前直前ではTさんと意見を交換しあうことができず、独断で進めてしまった。皆でアイディアを出し合い、意見を述べあい、最終的に1つのアイディアにするという過程を大事にしたいという重いから、時間短縮のためにものづくりの時間をカットした授業案を作った。

しかしM先生から「人ともののコミュニケーション」、「ものを介したコミュニケーション」というアドバイスを頂き、改めて自分の視点が偏っていたということに気付いた。実地研究は異なる学生同士が一緒に授業案を作る。それぞれ価値観や大事にしたいものがズレていた。それを埋めていくという作業が大変ではあったけれど刺激的で楽しくもあった。

【実地研究の最中】

・実地研究の最中は、もちろんやる気もあったが、一方で「できれば逃げたい」という気持ちもあった。授業に対する不安が大きかったからだと思う。期待価値理論で説明するなら、その課題を達成できるという期待が低くて、やる気が高まらなかったのだと思う。

・実地研究終了後はほっとした気持ちと、達成感を感じていた。実地研究は楽ではなかった。特に検討会直前や最終授業案提出の直前は追い込まれて、体力的にも辛かった。しかし、終わってみたら頑張っていたなと思えるし、あそこで頑張ったからやり遂げることができた。

学生Aはガイダンス期から検討会において、授業案のテーマに対して新しい気づきを感じたり、自分の先行知識を活かしてねらいに合った活動を考える記述がみられた。検討会から実地研究に行くまでの間、パートナーとの連携がとれず、授業案の活動で「まず児童一人でアイデアを考える時間を作るか省くか」の所で葛藤している場面があった。また、学生Aは授業をすることに恐怖感を抱く記述がみられる。授業終了後、達成感や自分を評価する記述はみられるが、授業に対する評価の記述は少なかった。

学生I

【初回のガイダンスから検討会】

・・・自分の考えは、他者の意見を尊重しながらも自分の意見は持っていること、そして一つのことに責任を持ってやり遂げることができる人になってほしいということだった。この考えが物作りに合致していると思う。

【検討会から実地研究に行くまで】

授業案に関しては自分たちの中では詳しく記したつもりであったが、それはやはり甘かった。・・・(中略)・・・授業案が現実味を帯びてきて、子供たちにも水ロケットを成功させたいという思うとやる気は高くなってきた。

【実地研究の最中(4日目)】

・・・しかし、結局恐れたいた事態に陥ってしまった。作業のペースを子どもたちに委ねてしまった分、遅れをとってしまい、やりたかったことの半分以下しかできなくなってしまった。あれだけ時間をかけて授業案を練ってきたのに関わらず、計画通りにいかなかった。まだまだ自分たちの経験不足と計画の甘さを感じ、反省した。授業後のミーティングでは授業中の発言には1つ1つ重みがあり、教師は適切な言葉を選ばなければならないことを学んだ。

学生Iは、初回のガイダンスから検討会において、授業のねらいをはっきりと持っている。授業案を練るにつれて、自分の考えの甘さが浮き彫りになる記述が多くみられた。実際に授業を行って、計画通りにいかず反省する記述がある。授業のねらいが達成されたかどうかの評価はなく、計画通りにいかなかったという評価で終わっている。

非上昇・非上昇群にみられる記述で共通していることは、授業実施をした後、授業案のねらいと合わせたポジティブな評価がされていないことである。一方、自分が授業案作りに頑張ったことなどの行動は評価されていたり、自分が授業することで学んだことは記述されている。

非上昇・上昇群(N=10)

1回目の質問紙(ガイダンス期)から2回目の質問紙(授業案作成期)にかけて興味価値得点が低下もしくは変化せず、2回目の質問紙から3回目の質問紙(実践期)にかけて上昇した学生は10名いた。その学生の記述から考察する。

ポジティブ記述 ネガティブ記述

学生M

【初回ガイダンスから検討会】

・・・そして何より、授業のテーマが普通の教科を教えるのではなく、『コミュニケーション』という人間として生きる上で何よりも大切なことであり、なおかつ決して答えのない計りきれない大きなものを題材として、型にはまることなく『人とは?』『コミュニケーションとは?』という生きる上で大きな疑問を子供たちと一緒に自分自身も探求できるというところが魅力であった。

【検討会から実地研究に行くまで】

・検討会~最終授業案提出までは、忙しい中でも、本当今まで誰かとこんなに意見を言い合い、話し合ったことはないというぐらい授業案一色の毎日だった。本当に授業案を作る難しさを感じ、何度も2人、心が折れそうになった。・・・

・・・・この時点で、自分たちの中でこの活動を考えるということがすごく『意味のあるもの』となった。それと同時に、この想いが授業者の自己満足になることなく、子どもたちにとっても『意味のあるもの』になってほしいと強く願うようになった。その想いが実地研究を頑張っていく私の原動力となった。

【実地研究の最中(4日目)】

・・・途中、8人分この作業を繰り返すという単純で飽きの来る作業で、少し飽きてきたり疲れの見える子どももいて、自己満足の授業になってしまったのではないかとすごく反省でしたが、子どもたちは何も文句を言わず最後まで一生懸命がんばってくれた。本当に子どもたちに助けられた、この子どもたちだからこそできた授業であったと思う。本当にこども達のコミュニケーション能力の高さと、その活動力には大変驚かされた。自分自身の授業者としての評価は全然だめで、反省点ばかりだったが、こども達が作り出してくれたこの活動にはとても満足している。本当に意味のある活動であったのではないかと思う。

学生Mは、授業案作成期の段階において、子どもたちのコミュニケーション力や授業案に対して「願い」や「想い」といった信念を持った記述が多く見られた。また、実際に授業実践をしたことで反省点を持っているが、授業に満足しており、活動に対して「意味のあるもの」という言葉を用いてポジティブな評価をしている。

学生B

【初回ガイダンスから検討会】

・・・やはりものづくりをするということで授業のメインがものを作ることになってしまうのではないかということが悩みの一つだった。確かにそれは当然なのだが、私たちのねらいとしては作った結果優れたものが出来上がってほしいのではなく、その過程で協力をしてほしいというものだった。・・・

【検討会から実地研究】

検討会のために授業案は何回も見なおし書きなおした。しかし、それまで実際に水ロケットを作ったことのないまま授業案を作っていたので水ロケットを作ってみようと思ったときにまたいろいろな問題が生じた。・・・授業案は作ったところでその通りには絶対にいかないということがこのとき少しだけわかった。

その後も前日まで何度か先生に協力してももらいながらロケットを飛ばした。その時にももっとこうした方がいいのではないかと考えさせられる実験結果が出ていたがもう授業案を直す時間も気力もなかったので知らんふりしておいた。・・・

【実地研究の最中4日目】

・・・結局授業は用意して行った半分しか進めることができず途中にも関わらずまとめの話を子どもたちにした。途中なのにまとめをしたのは、自分たちがこの授業で伝えたかったことを言葉にして子どもたちに伝えたかったからだ。それが必要だったかどうかわからない。

その後担任の先生の好意で時間を取ってもらいみんなでロケットを飛ばした。みんな喜んでくれて本当にうれしかった。

学生Bはガイダンス期では、授業のねらいを明確に持っていたが、活動内容に悩みを持っているようであった。検討会前後の授業案作成期では、実際に水ロケットを作ったことで問題が生じたが、妥協したことが記述されていた。実地研究において授業をした結果、予定した授業の半分にも進まなかったが、授業のねらいを果たそうとする意志がみられた。しかし、その決断が正しかったかどうかということに疑問をもっている。最終的に水ロケットを飛ばせたことで子どもたちが喜び、自分もうれしいという感情を持っている。

非上昇・上昇群の記述に共通して見られたことをまとめると、初回は授業のねらいや実施したい活動内容をもっているが、検討会で指摘を受けたことで、授業案作りの難しさに気づいた記述が見られる。実際授業をした結果、計画通りにいかないところもあるが、行った授業に満足したり、子どもの反応から「やってよかった」と思えたことで、子どものコミュニケーション能力を高める授業作りに対し興味が高まったということが考えられる。

以上より、上昇・上昇群、非上昇・非上昇群、非上昇・上昇群の記述から、2回目の調査時期に興味価値得点が下がったことについては、教師やチューターから授業案に対する指摘を受けて、授業案作りの難しさに気づき一時的に興味が低くなったが考えられる。3回目の調査時期に得点が上がったことについては、実施した授業に対する評価と関係しそうである。特に、非上昇・非上昇群の記述では、授業実施後に、子どもに対してどうだったか、ねらいは達成されたかなどの、授業案を考慮した評価がされていないことが明らかになった。

受講生が「子どものコミュニケーション力を高める授業作り」に興味価値を感じられるように、教員やチューターが、授業実施後にこれまでの授業案作りの経緯をふりかえりながら授業のねらいの確認をしたり、ねらいが授業の中でどうやったら達成されたかなどのフィードバックが必要だと考えられる。伊藤ら(2008)は、本研究と同様の実地研究での学生の変化を学生の記述から調査した。そこで、授業案検討会から授業実施の時期においてチューターや現地の教師の的確なアドバイスによって、失敗経験の認知が和らげられ学習活動が円滑に行われたという推察から、このようなチューターや教師からの支援の重要性を指摘している。

![]() もどる すすむ

もどる すすむ![]()