2-4. 予備調査の結果と考察

|

この調査は、「援助志向性尺度」「状態被援助志向性尺度」の因子構造を明らかにし、構成概念妥当性の検討することを目的とするものであった。今回は特性援助志向性尺度、状態援助志向性尺度、特性被援助志向性尺度、状態被援助志向性尺度に加え、援助規範・援助動機尺度を新たに作成したので、その因子構造を明らかにし、他の尺度との関連を検討した。 |

||

2-4-1. 構成概念妥当性検討のための尺度について

2-4-1-1. 援助規範・援助動機尺度について

|

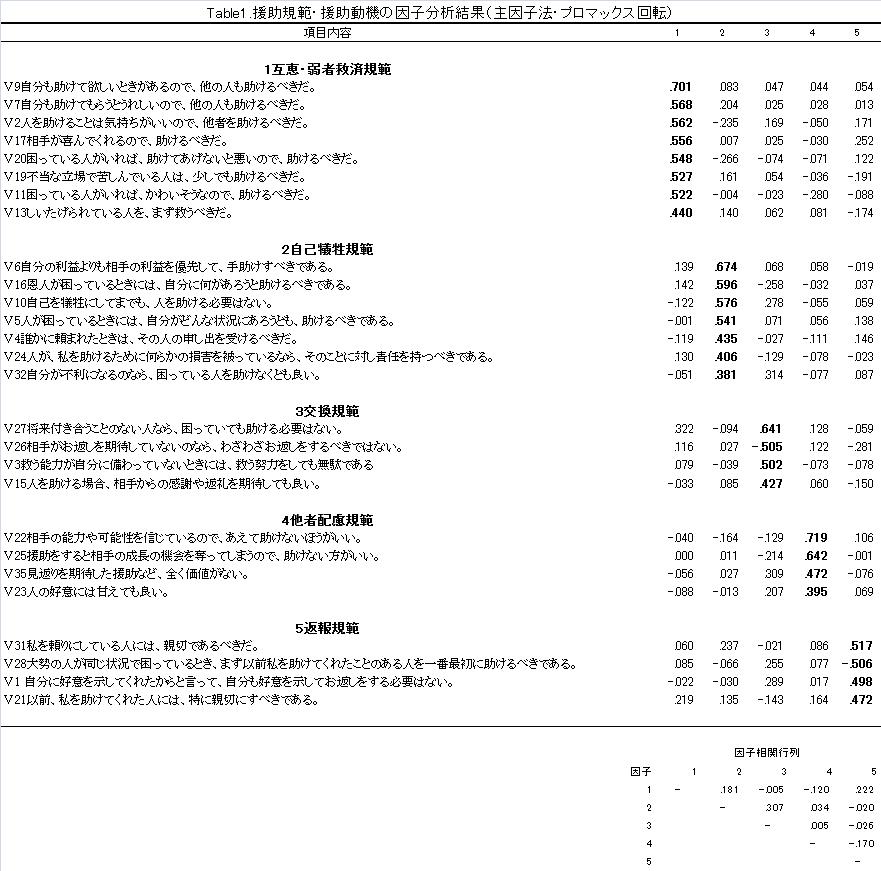

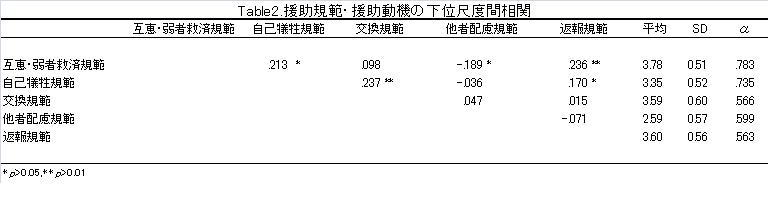

まず、援助規範・援助動機尺度項目の平均値・標準偏差を算出した。1項目にフロア効果が見られたが、尺度項目が少なくなることを避けるため、1項目を含めたまま分析を行った。 次に、主因子法・Promax回転による因子分析を行った。回転後の最終的な因子パターンと因子間相関をTable 1に示した。負荷量が低いものをのぞき分析を繰り返し行った結果、5因子を抽出した。第1因子は、「自分も助けてほしいときがあるので、他の人も助けるべきだ。」「不当な立場で苦しんでいる人は、少しでも助けるべきだ。」など、自分の経験と重ね他者を助けようとする気持ちや、社会的に弱い立場にある人に対し助けようとする気持ちを示していることから、『互恵・弱者救済規範』と命名した。第2因子は、「自分の利益よりも相手の利益を優先して、手助けすべきである。」など、自分を犠牲にしても相手を助けようとする気持ちを示していることから、『自己犠牲規範』と命名した。第3因子は、「将来付き合うことのない人なら、困っていても助ける必要はない。」など、他者との関係性や公平さを考慮して援助をするかどうか決めようとしていることから、『交換規範』と命名した。第4因子は、「相手の能力や可能性を信じているので、あえて助けない方がいい。」という援助の手控えの意識や、「見返りを期待した援助など、全く価値がない。」など、相手のことを考えて援助をしようという気持ちを示していることから、『他者配慮規範』と命名した。第5因子は、「私を頼りにしている人には、親切にするべきだ。」など、他者から受けた恩を返そうとする気持ちを示していることから、『返報規範』と命名した。 それぞれ因子負荷量の高い項目を足しあわせ、項目数で割った平均値を下位尺度得点とした。  次に、援助規範・援助動機尺度の下位尺度間の相関係数と、平均値、SD、内的整合性検討のためCronbachのα係数を算出した。結果をTable 2に示した。  下位尺度間相関は、『互恵・弱者救済規範』においては、『自己犠牲規範』との間に弱い正の相関(r.=.213,p<0.5)、『他者配慮規範』との間に弱い負の相関(r.=-.189,p<0.5)、『返報規範』との間に弱い正の相関(r.=.236,p<0.01)がみられた。また、『自己犠牲規範』においては、『交換規範』との間に弱い正の相関(r.=.237,p<0.5)、『返報規範』との間に弱い正の相関傾向(r.=.170,p<0.5)がみられた。その他の尺度間においては、いずれも無相関であった。 |

||

2-4-1-2. 多次元共感測定尺度、信頼感尺度について

|

多次元共感測定尺度について主因子法・Valimax回転による因子分析を、多次元共感性尺度は先行研究と同じ2因子が抽出され、「緊急事態で取り乱してしまうほうである。」など緊急事態での不安や同様を表す5項目を『個人的苦悩』、「友達をよく理解するために、彼らの立場になって考えようとする。」など他者の気持ちの想像と認知を表す5項目を『個人的苦悩』と先行研究通りに命名した。次に信頼感尺度について主因子法・Promax回転による因子分析を行ったところ、先行研究通りに分かれず、第1因子について、「これまでの経験から、他人もある程度は信頼できると感じる。」など6項目を『他人への信頼』と命名したが、そのうち本来ならば第2因子『不信』に含まれるはずの「人は自分のためなら簡単に相手を裏切ることができるだろう。」の項目が第1因子に負の負荷量を示したので、逆転項目として『他人への信頼』に含めることにした。第2因子は「気をつけていないと、人は私の弱みにつけ込もうとするだろう。」など3項目を『不信』と命名した。 |

||

|

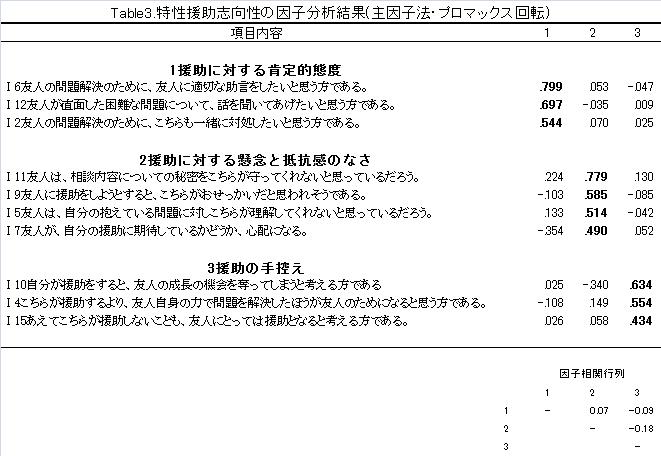

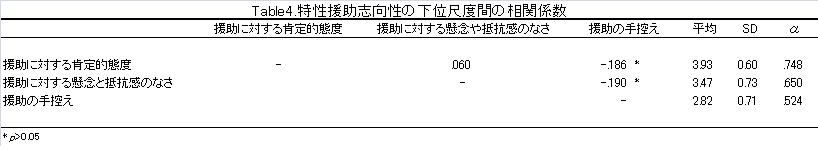

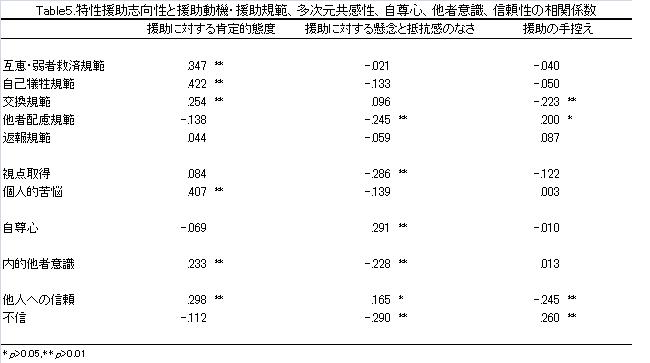

特性援助志向性尺度項目の平均値・標準偏差を算出した。3項目にフロア効果が見られたが、尺度項目が少ないため、3項目を含めたまま分析を行った。 次に、主因子法・Promax回転による因子分析を行った。回転後の最終的な因子パターンと因子間相関をTable 3に示した。  次に特性援助志向性の下位尺度間の相関係数と、平均値、SD、内的整合性検討のためCronbachのα係数を算出した。結果をTable 4に示した。  また、下位尺度間の相関係数については、『援助の手控え』と『援助に対する肯定的態度』と(r.=-.186,p<0.5)、『援助の手控え』と『援助に対する懸念と抵抗感のなさ』との間で(r.=-.190,p<0.5)は、有意な負の相関傾向があった。『援助に対する肯定的態度』と、『援助に対する懸念と抵抗感のなさ』の間は無相関であった。 次に、構成概念妥当性の検討のため、特性援助志向性尺度と、援助規範・援助動機尺度、多次元共感性尺度、自尊心尺度、他者意識尺度、共感性尺度との相関係数を算出した。結果をTable 5に示した。  まず『援助に対する肯定的態度』について、援助規範・援助動機尺度の『互恵・弱者救済規範』、『自己犠牲規範』、『交換規範』と弱い、もしくは中程度の正の相関が見られた(順にr.=.347,p<0.01、r.=.422,p<0.01、r.=.254,p<0.01)。他者に対し助けてあげたいと思う気持ちがあると、多少の自己犠牲があっても困っている人を助ける傾向があるといえる。その際は相手との関係性や公平性を考慮し、援助をすると考える。 多次元共感測定尺度では、緊急場面での不安や動揺を表す『個人的苦悩』と中程度の正の相関が見られた(r.=.407,p<0.01)。このことから、困っている相手を助けたいと思う一方で、緊急の援助場面においては躊躇するのではないかと考える。また、他者意識尺度では、他者の態度や変化について意識していることを表す『内的他者意識』と弱い正の相関が見られた(r.=.233,p<0.01)。このことから、他者を助けたいと思っている人は日常的に他者の様子に気を配っているといえる。信頼性尺度では『他人への信頼』と弱い正の相関が見られた(r.=.298,p<0.01)。このことから、信頼する他者には援助をしたいと思うのではないかと考える。最後に、自尊心尺度とは無相関であった。自分を肯定的に思うために援助をするわけではないと考えていることがうかがえる。 次に『援助に対する懸念と抵抗感のなさ』について、援助規範・援助動機尺度の「相手の能力や可能性を信じているので、あえて助けないほうがいい。」など他者の成長を考えて援助をしないことを表す『他者配慮規範』と弱い負の相関がみられた(r.=-.245,p<0.01)。援助をする際に抵抗感がない人は、相手の成長を考えていたとしても、援助を行うほうがよいと捉えると考えられる。また、他者意識尺度の『視点取得』と弱い負の相関がみられた(r.=-.286,p<0.01)。援助の抵抗感がないと、緊急場面であっても躊躇せず援助を行うことができるといえる。また、自尊心尺度と弱い正の相関が見られた(r.=.291,p<0.01)。友人が自分からの援助を期待していると思うと、自分自身の評価も肯定的になるのではないかと考える。また、他者意識尺度の『内的他者意識』と弱い負の相関が見られた(r.=-.228,p<0.01)。援助に対し抵抗感がないと、他者の様子に気を配ることはあまりないと考える。最後に信頼感尺度の『他人への信頼』と弱い正の相関、『不信』と弱い負の相関がみられた(順にr.=.165,p<0.05、 r.=-.290,p<0.01)。友人から援助を期待されていると思っている人は、友人への信頼感が高いことがうかがえる。 次に『援助の手控え』について、『交換規範』との間に弱い負の相関、『他者配慮規範』と弱い正の相関が見られた(順にr.=-.223,p<0.01、 r.=.200,p<0.05)。相手の成長を考え、援助することを場合によっては控えたいという人は、相手との公平性を考慮したり、見返りを期待したりすることはないといえる。他者配慮規範は援助動機として手控えの意識を示しているので、正の相関が出たことは予想通りであった。また信頼感尺度において、『他者への信頼』と弱い負の相関、『不信』と弱い正の相関が見られた(順にr.=-.245,p<0.01、 r.=.260,p<0.01)。手控えをする人は相手のためを思っているので、相手を信頼した上で援助を控えると考えていたが、予想外に、信頼していない相手には援助をしないという結果となった。この点について、対象が援助サービス業を生業としない大学生であったということと、項目文章の内容の不十分さから、相手の可能性を考えているという「手控え」の意識ではなく、仲の悪さや敬遠からくる「遠慮」など、違ったとらえ方で反応された可能性が考えられる。結果として、「手控え」の概念を本来の目的通りに証明することはできなかったが、教師には尋ねておきたい項目であるので、このまま本調査でも採用することにした。 以上の結果から、全体として、尺度は構成概念妥当性を有していると判断したため、本調査ではこの予備調査で精選した10項目を用いることにした。 |

||

2-4-3. 状態援助志向性尺度について

|

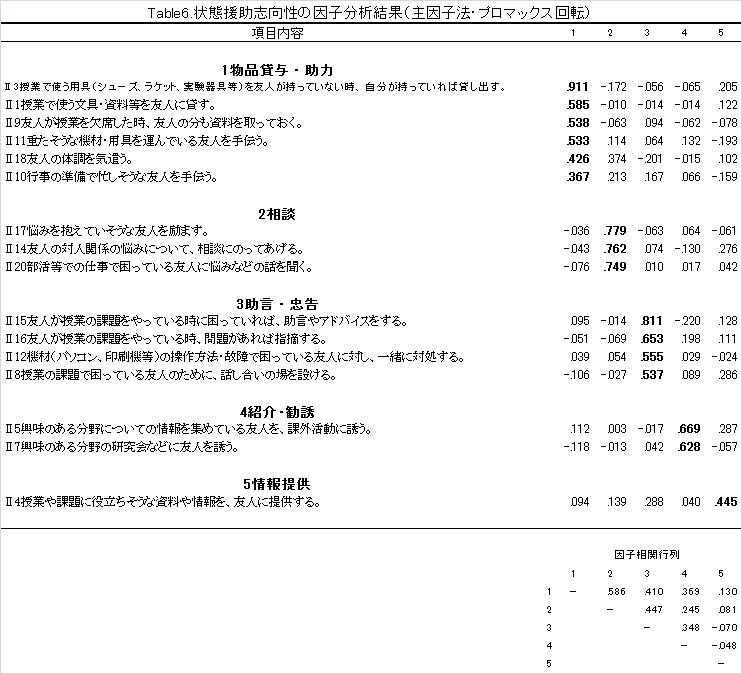

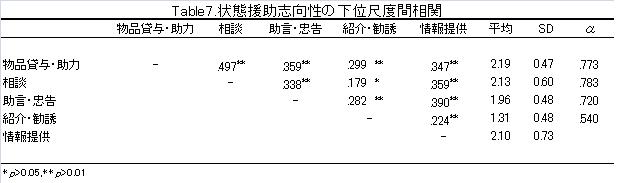

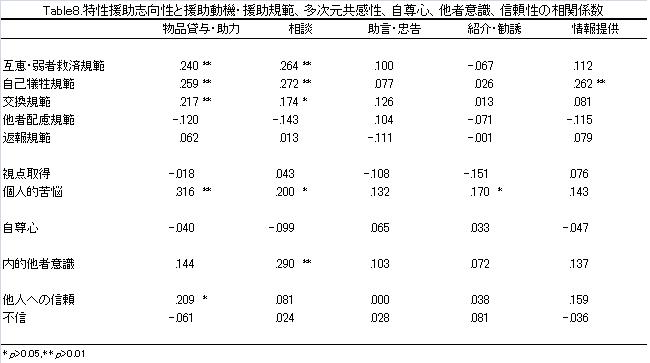

状態援助志向性尺度項目の平均値・標準偏差を算出した。6項目にフロア効果が見られたが、尺度項目が少なくなることを避けるため、6項目を含めたまま分析を行った。 次に、主因子法・Promax回転による因子分析を行った。回転後の最終的な因子パターンと因子間相関をTable 6に示した。  次に状態援助志向性の下位尺度間の相関係数と、平均値、SD、内的整合性検討のためCronbachのα係数を算出した。結果をTable7に示す。  また、下位尺度間の相関係数については、『相談』と『紹介・勧誘』の間は有意な正の相関傾向が見られ(r.=.179,p<0.5)、その他の下位尺度間では、有意な弱い〜中程度の正の相関がみられた。 次に、構成概念妥当性の検討のため、状態援助志向性尺度と、援助規範・援助動機尺度、多次元共感性尺度、自尊心尺度、他者意識尺度、共感性尺度との相関係数を算出した。結果をTable 8に示した。  まず『物品貸与・助力』について、援助規範・援助動機尺度の『互恵・弱者救済規範』、『自己犠牲規範』、『交換規範』との間に有意な弱い正の相関が見られた(順にr.=.240,p<0.01、r.=.259,p<0.01、r.=.217,p<0.01)。また多次元共感測定尺度の『個人的苦悩』と有意な弱い正の相関が(r.=.316,p<0.01)、信頼感尺度の『他人への信頼』と有意な弱い正の相関が見られた(r.=.209,p<0.05)。また自尊心、他者意識尺度の『内的他者意識』とは無相関であった。このことから、日頃友人に物を貸したり与えたりしている人は、ある程度の自己犠牲をしてでも、困っている友人に対して物を貸し与えていると考える。その際は、相手との関係性や公平性を多少は考慮していることがうかがえる。 次に『相談』について、援助規範・援助動機尺度の『互恵・弱者救済規範』、『自己犠牲規範』、『交換規範』との間に有意な弱い正の相関が見られた(順にr.=.264,p<0.01、r.=.272,p<0.01、r.=.174,p<0.05)。また多次元共感測定尺度の『個人的苦悩』と有意な弱い正の相関が(r.=.200,p<0.05)、他者意識尺度の『内的他者意識』との間に有意な弱い正の相関が見られた(r.=.290,p<0.01)。自尊心尺度、信頼感尺度とは無相関であった。 このことから、日頃友人の悩み相談にのっている人は、他者の行動や態度の変化に気を配っており相手との関係性を考慮しながら、多少の自己犠牲があっても相手のために援助をする意思があるといえる。一方で緊急場面では援助を躊躇することがあるとうかがえる。 次に『助言・忠告』においては、どの尺度とも無相関であった。 『紹介・勧誘』においては、多次元共感測定尺度の『個人的苦悩』と弱い正の相関が有意であった(r.=.170,p<0.05)。その他の尺度とは無相関であった。日頃友人を勉強会などに誘っている人は、緊急性の高い場面では援助をしないといえる。 次に、『情報提供』において、援助規範・援助動機尺度の『自己犠牲規範』と正の相関が有意であった(r.=.262,p<0.01)。その他の尺度とは無相関であった。日頃友人に資料や情報を与えている人は、多少の自己犠牲があっても友人のために援助する意思があるといえる。例えば授業でとったノートを友人に貸すということは、自分の労力はかかっているが困っている友人のためを思っての援助であり、学生生活でよく見られるだろう。 以上の結果から、一部の下位尺度は他の変数と無相関であり、もしくは有意な相関がわずかにある程度であり、妥当性が十分にあるとは言い難いが、全体としてみた場合、尺度は構成概念妥当性を有していると判断したため、本調査ではこの予備調査で精選した16項目を用いることにした。 |

||

2-4-4. 特性被援助志向性尺度について

|

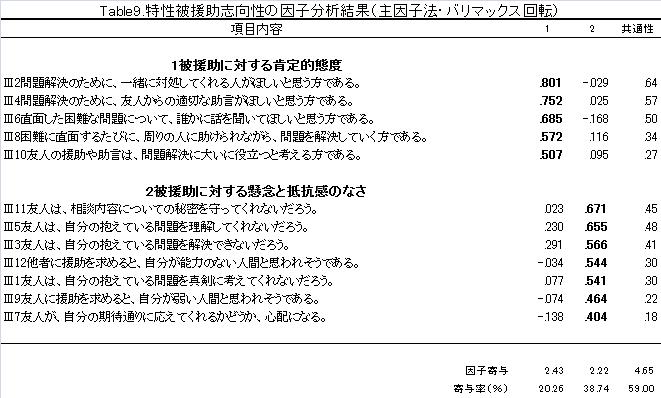

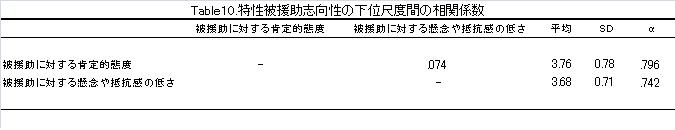

特性援助志向性尺度は先行研究と同じ尺度を使用しているが、念のため主因子法・Promax回転による因子分析を行ったところ、明確な2つの因子が得られた。先行研究と同じ2因子構造となり、項目もそれぞれ先行研究と同じように分かれた。二つの因子間の相関は.132とほぼ直交していたため、主因子法・Varimax回転による因子分析を行った。Varimax回転後の最終的な因子パターンと因子間相関をTable 9に示した。   |

||

2-4-5. 状態被援助志向性尺度について

|

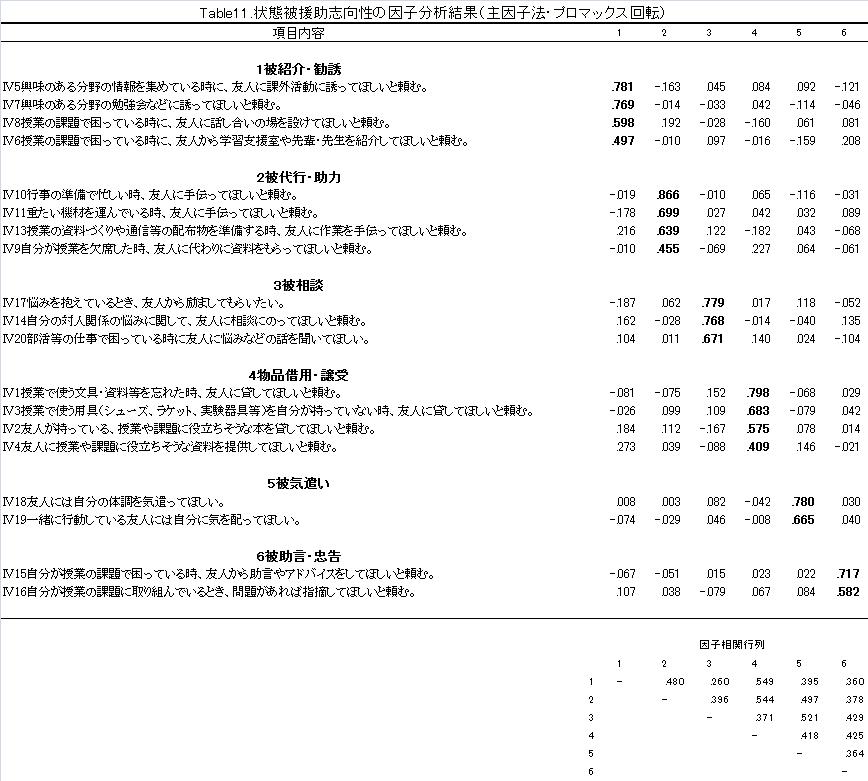

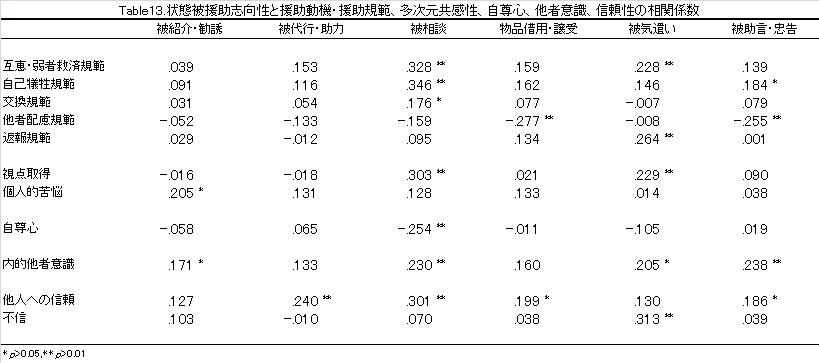

状態被援助志向性尺度項目の平均値・標準偏差を算出した。9項目にフロア効果が見られたが、尺度項目が少なくなることを避けるため、9項目を含めたまま分析を行った。 次に、主因子法・Promax回転による因子分析を行った。回転後の最終的な因子パターンと因子間相関をTable 11に示した。  次に、状態被援助志向性の下位尺度間の相関係数と、平均値、SD、内的整合性検討のためCronbachのα係数を算出した。結果をTable12に示した。  次に、構成概念妥当性の検討のため、状態被援助志向性尺度と、援助規範・援助動機尺度、多次元共感性尺度、自尊心尺度、他者意識尺度、共感性尺度との相関係数を算出した。結果をTable13に示した。  次に、『被代行・助力』においては、信頼感尺度の『他人への信頼』と有意な弱い正の相関が見られた(r.=.240,p<0.01)が、他の尺度との間は無相関であった。信頼している相手には、作業を手伝ってもらったり、代わりにしてもらったりするという援助を受けていることがうかがえる。 次に、『被相談』において、援助規範・援助動機尺度の『互恵・弱者救済規範』、『自己犠牲規範』、『交換規範』との間に有意な弱い正の相関がみられた(順にr.=.328,p<0.01、r.=.346,p<0.01、r.=.176,p<0.01)。また多次元共感測定尺度の『視点取得』と有意な弱い正の相関(r.=.303,p<0.01)が、自尊心尺度と有意な弱い負の相関(r.=-.254,p<0.01)が、他者意識尺度の『内的他者意識』と有意な弱い正の相関(r.=.230,p<0.01)が、信頼感尺度の『他人への信頼』と有意な弱い正の相関(r.=.301,p<0.01)が見られた。このことから、日頃友人に相談に乗ってもらっている人は、友人との関係性や公平性を考えながらも、信頼する友人には多少の自己犠牲を払って援助を行う意思があり、友人の態度や行動の変化に配慮していると考える。 次に『物品借用・譲受』において、援助規範・援助動機尺度の『他者配慮規範』と弱い負の相関が有意であった(r.=-.277,p<0.01)。また、信頼感尺度の『他人への信頼』と有意な弱い正の相関が見られた(r.=.199,p<0.05)。日頃友人から物を借りたりもらったりしている人は、他者に配慮して援助を控えようという気持ちがあまりなく、遠慮なく貸し借りしていることがうかがえる。友人を信頼しているからこそ、物の貸し借りは気兼ねなく行われているのかもしれない。 次に『被気遣い』において、まず援助規範・援助動機尺度の『互恵・弱者救済規範』、『返報規範』と弱い正の相関が有意であった(順にr.=.228,p<0.01、r.=.264,p<0.01)。また多次元共感測定尺度で『視点取得』と、他者意識尺度で『内的他者意識』と、信頼感尺度の『不信』と有意な弱い正の相関がみられた(順にr.=.229,p<0.01、r.=.205,p<0.05、 r.=.313,p<0.01)。このことから、日頃友人から体調などを気遣ってもらいたいと思っている人は、他者の行動や態度の変化に敏感であり、弱い立場にいる人を助けようという気持ちと、他者から受けた恩は返そうという気持ちを持っていると考えられる。一方で、信頼していない他者には気遣ってもらいたくないという気持ちを持っていることもうかがえる。 |

||

2-5.予備調査全体のまとめ