4-3. 結果・考察

4-3-1. 教師全体における各変数の影響について

4-3-1-1. 重回帰分析

|

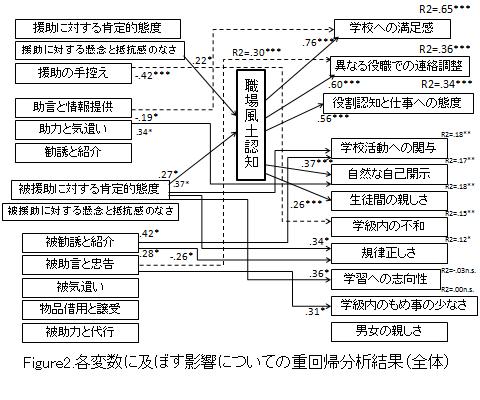

対象者全体の重回帰分析の結果について、パス図をFigure 2に示した。  まず、職場風土認知への影響について述べる。特性援助志向性である『援助に対する懸念と抵抗感のなさ』と、被援助志向性である『被援助に対する懸念と抵抗感のなさ』から、『職場風土認知』への正のパスが有意(標準偏回帰係数が有意)であった。この結果から、援助すること、援助されることに抵抗感がない教師は、職場風土が良好であると感じているといえる。逆に、援助をすること、援助をされることに抵抗感がある教師は、職場風土が良好でないと感じていることが示された。 次に、職務活動認知と学級風土への影響については、『職場風土認知』から職務活動認知全体に、また学級風土尺度の『自然な自己開示』、『生徒間の親しさ』への正のパスが有意であった。このことから、職場を協働的であると認知している教師は、教師間の連絡調整などのやりとりがよく行われ、学校全体への満足感や自らの職務意識が高いと感じているといえる。また、学級内の生徒の様子に関しては、職場を協働的であると認知している 教師は、子どもが教師や他の子どもに、自分のことについて素直に話すことができ、生徒達の仲がよいと認知していることが明らかとなった。 また、媒介変数である職場風土を超えて、援助志向性、被援助志向性から職務活動認知、学級風土への影響が見られた。まず特性援助志向性である『援助の手控え』から、職務活動認知の『学級内の不和』に負のパスが有意であり、同僚の成長のために援助をすることを控えようとする人は、学級内の子ども達の様子について、仲がよくない、もしくは意見を主張する子どもがいるなどと認知をしていることがわかった。次に状態援助志向性の『助言と情報提供』から、職務活動認知の『学校への満足感』に負のパスが有意であり、日頃同僚に対し生徒指導などについてアドバイスを行っている教師は、学校への満足感が低く、教師一人一人の意見が大切にされていないと感じていることが明らかになった。また状態援助志向性の『助力と気遣い』から学級風土の『自然な自己開示』に正のパスが有意であり、日頃同僚を気遣ったり、同僚の作業を手伝ったりすることが、子ども達が教師や他の生徒に対し自分のことを素直に話せているという認知につながることがわかった。特性被援助志向性からの影響については、『被援助に対する肯定的態度』から、学級風土の『学級活動への関与』、『規律正しさ』、『学習への志向性』へ正のパスが有意であった。自分が困っているときに、同僚から助けてほしいと感じ、周りの人に助けられながら問題を解決していく教師は、子ども達がクラスの活動に対し積極的であり、学校の規律を守り、勉強熱心だと感じていることがわかった。これは援助の欲求から同僚に実際援助を求め、助けられた結果、クラスの子ども達の雰囲気が良くなったと認知しているのではないかと考える。次に状態被援助志向性について、『被勧誘と紹介』から『学校活動への関与』、『規律正しさ』に正のパスが有意であった。日頃同僚から研究会に誘ってもらうように頼んでいる教師は、子どもがクラスの活動に対し積極的であり、学校の規律を守っていると認知していることがわかった。また、『被助言と忠告』から『異なる役職での連絡調整』に負の、『学級内のもめ事の少なさ』には正のパスが有意であった。同僚からアドバイスをしてもらったり、相談に乗ってもらえたりするように頼んでいる教師は、異なる学年や分掌での連絡調整があまりよく行われていないと感じており、子どもに関しては学級内でのもめ事は少ないと感じていることがわかった。これは、同僚に相談にのってもらえるよう頼むということは、こちらからの要望であり、同僚から自発的に気遣ってくれることが少ない可能性があるので、異なる学年や分掌間では尚更コミュニケーションをとるために、こちらから働きかけていかなくてはいけない状況にあるのかもしれない。子どもに対しての認知については、学級の問題に対し積極的に同僚に助言を求め改善した結果、子ども達が落ち着いたということが考えられる。 以上から重回帰分析では、想定したモデルの通りに有意なパスが得られた。また、媒介変数である職場風土認知を超えて、独立変数である援助志向性・被援助志向性から従属変数である職務活動認知、学級風土へ直接有意なパスが多数得られた。これは、職場風土が媒介変数というよりは、設定した従属変数が媒介変数である可能性も示唆された。 |

||

4-3-1-2. 共分散構造分析

|

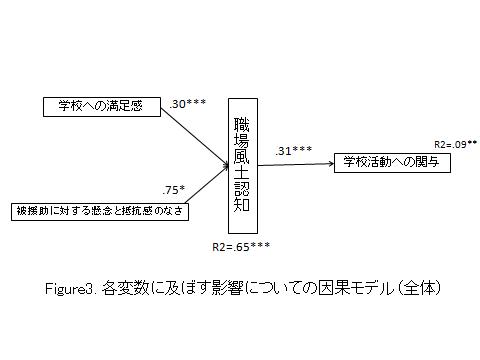

重回帰分析では、各変数間に有意なパスが多数得られた。そこで仮説として設定したモデルが適しているか、また重回帰分析では媒介変数を超えてパスが出ていることから、新しいモデル調べるため、共分散構造分析を行い、モデルの適合性を検討した。全変数間に対し仮定したモデルどおりにパスを引き、分析を行ったところ、モデルの適合性は十分ではなかった。そこで、有意な変数やパスを残し、その他影響の小さい変数を削除し、モデルを改良して繰り返し分析を行った結果、十分な適合性が得られたものをFigure3に示した。  このモデルによると、独立変数として特性被援助志向性である『被援助に対する懸念と抵抗感のなさ』と、仮説として従属変数であった職務活動認知の『学校への満足感』が、媒介変数としての『職場風土認知』に正の影響を及ぼし、『職場風土認知』から学級風土の『学校活動への関与』に正の影響を及ぼしている。職務活動認知は、独立変数としての設定が適していることについて、職場風土認知と類似した概念であり、どちらの変数が時間軸上で先行しているかどうかは、仮説の設定の時点でもやや不透明であった部分があり、今回の分析で明らかにすることができたと考える。教師個人が学校全体に満足しており、職務意識が高いと、職場全体の雰囲気は協働的になるということが明らかとなった。また、職場の雰囲気が学校に影響を与える点については、子ども達の雰囲気の認知に影響を与えることがわかり、子ども達がクラスの活動や行事に対し積極的であったり、笑いが多かったりと雰囲気が良いと認知していることが明らかになった。また、逆の状況として、学校満足感や職務意識が低く、困っているときに同僚から助けてほしくないと思っている教師は、職場の風土を同調的であると感じており、子どもの雰囲気もよくないと感じているということがうかがえる。 |

||

|

次に、年齢層別に各変数の影響を検討した。若手教師(〜35歳)、中堅教師(36〜45歳)、年輩教師(46歳〜)の順に述べていく。分析は仮説的因果モデルに従ったパス解析を行い、有意なパスを残し、その他影響の小さい変数を削除し、モデルを改良して繰り返し分析を行った。各図には最終的なパス図を示した。 |

||

4-3-2-1. 若手教師における各変数の影響について

|

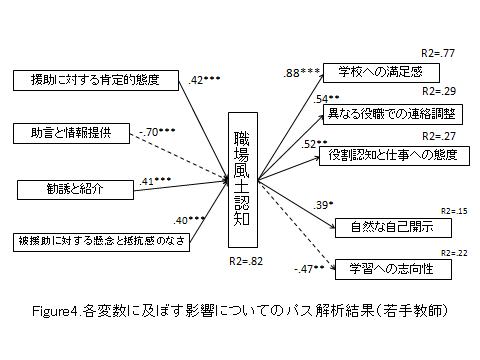

若手教師の各変数の影響について検討した。結果をFigure 4に示した。  次に『職場風土認知』からの影響について、職務活動認知の全ての下位尺度と、学級風土の『自然な自己開示』に正のパスが有意であり、学級風土の『学習への志向性』に対し負の影響が有意であった。 この結果から、35歳以下の若手教師は、困っている同僚に対し援助をしたいと思って おり、また同僚の援助を信頼しており、研究会等の紹介や誘いをすることで職場風土は協働的になると認知しているといえる。一方で、同僚に生徒指導などについて助言をしない方が、職場の雰囲気はいいと認知している。若手教師という立場から、目上の中堅、年輩教師には助言ができない、しない方が上下の関係を保つことができると認知しているのではないかと考える。また、職場が協働的であると、学校への満足感や職務意識が高くなり、異なる学年や分掌でのやり取りも良く行われていると認知していることが明らかとなった。子どもの様子については、職場が協働的であると、子ども達は教師やほかの生徒に自分のことを素直に話せると認知していることがわかった。一方で職場が協働的であると子どもの学習への意欲があまりないと認知していることも明らかとなった。これは、学習に悩む子どものために教師どうしで解決していこうとしている過程を表しているのではないかと考える。 以上から、若手教師の特徴としては、生徒の学習面の向上や生徒の自己開示を気にかけており、教師どうしの関わりが生徒に影響すると認知していることがわかった。また、特に『助言と情報提供』から『職場風土認知』に負の影響が出ている点について、年齢層による影響があることがうかがえる。 |

||

4-3-2-2. 中堅教師における各変数の影響について

|

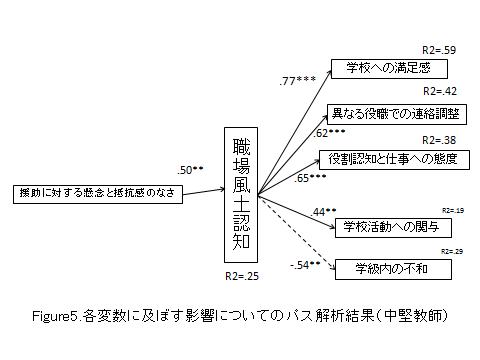

中堅教師の各変数の影響を検討した。結果をFigure 5に示した。  |

||

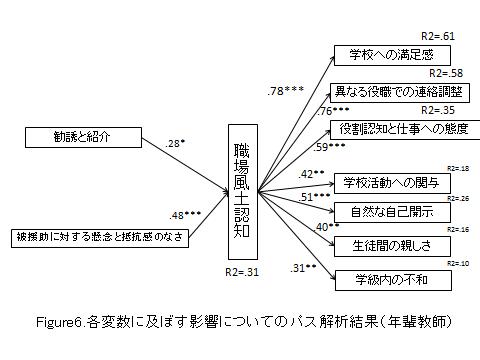

4-3-2-3. 年輩教師における各変数の影響について

|

年輩教師の各変数の影響を検討した。結果をFigure 6に示した。  年輩教師は、若手・中堅教師に比べ学級風土への影響が多くみられた。今までの実績から、教師どうし助け合って問題を解決していくことが、学校に良い影響を与えると実感しているのではないかと考える。 |

||

4-3-3. 小学校・中学校教師における各変数の影響について

|

次に、年齢層別に各変数の影響を検討した。若手教師(〜35歳)、中堅教師(36〜45歳)、年輩教師(46歳〜)の順に述べていく。分析は仮説的因果モデルに従ったパス解析を行い、有意なパスを残し分析を繰り返した。各図には最終的なパスを示した。 |

||

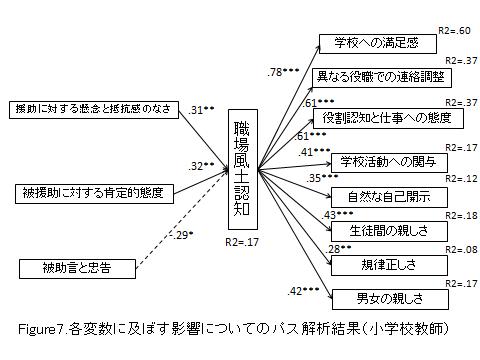

4-3-3-1. 小学校教師における各変数の影響について

|

次に、小学校教師の各変数の影響を検討した。結果をFigure 7に示した。  |

||

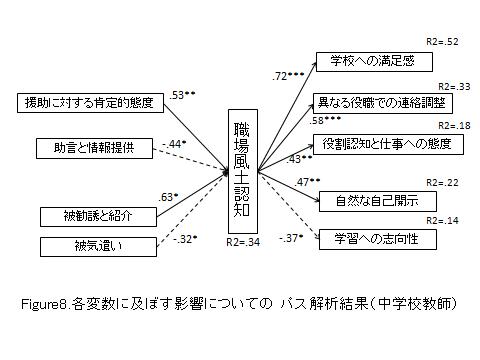

4-3-3-2. 中学校教師における各変数の影響について

|

次に、小学校教師の各変数の影響を検討した。結果をFigure 8に示した。  |

||

4-4.各変数の影響についてのまとめ