【結果】

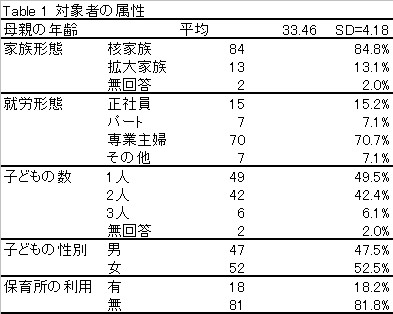

調査対象者の属性

調査対象者の属性

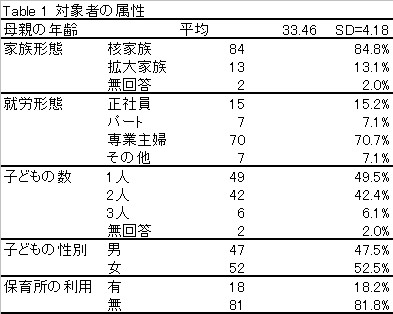

対象者の属性をTable1に示す。平均年齢は、33.46歳(SD=4.18)であった。

各尺度の因子分析

各尺度の因子分析

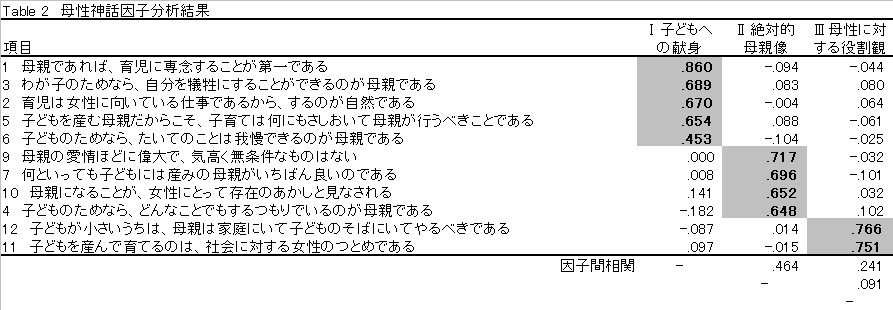

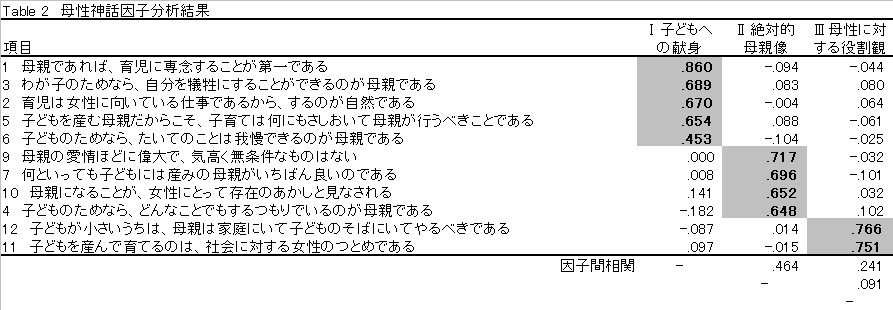

(1)母性神話尺度

母性神話の構成要素を検討するために、母性神話尺度12項目について主因子法による因子分析を行った。回転は、それぞれの要素に相関が想定されるため、プロマックス回転を行った。固有値の変化と解釈可能性を考慮して3因子解が妥当であると判断した。その結果、十分な因子負荷量を示さなかった1項目を分析から除外し、残りの11項目に対して再度、主因子法・プロマックス回転による因子分析を行った。その結果をTable2に示す。

第1因子は、子どものために自分は我慢するといった自己犠牲的な項目から成り立っているので、「子どもへの献身」、第2因子は、母親という存在を絶対視するような項目から成り立っているので、「絶対的母親像」、第3因子は、母親の役割についての項目から成り立っているので、「母性に対する役割観」と命名した。

因子ごとのα係数は、第1因子0.783、第2因子0.765、第3因子0.738であった。

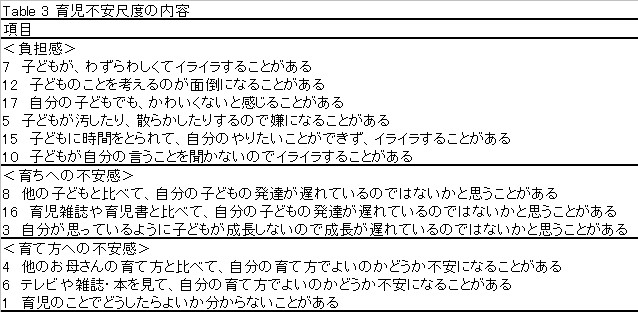

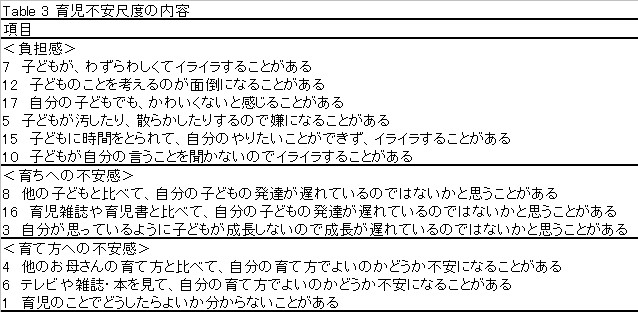

(2)育児不安尺度

育児不安尺度17項目のうち、先行研究の荒牧・無藤(2008)の因子分析の結果の3因子に当てはまらなかった5項目を除いた12項目を分析対象とした。荒牧の因子分析結果にならって、「負担感」、「育ちへの不安感」、「育て方への不安感」の3つの下位尺度を構成した。各項目の内容をTable3に示す。

因子ごとのα係数は、第1因子0.831、第2因子0.887、第3因子0.709であった。

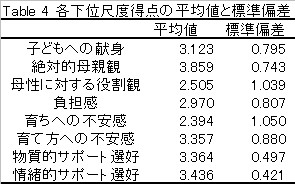

それぞれの下位尺度得点の平均値と標準偏差

それぞれの下位尺度得点の平均値と標準偏差

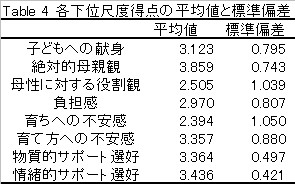

因子分析の結果から、「子どもへの献身」、「絶対的母親像」、「母性に対する役割観」、「負担感」、「育ちへの不安感」、「育て方への不安感」、「物質的サポート選好」、「情緒的サポート選好」のそれぞれの項目において平均値を算出し、各因子の下位尺度得点とした。各下位尺度得点の平均と標準偏差をTable4に示す。

母性神話と育児不安によるソーシャル・サポート選好度の違い

母性神話と育児不安によるソーシャル・サポート選好度の違い

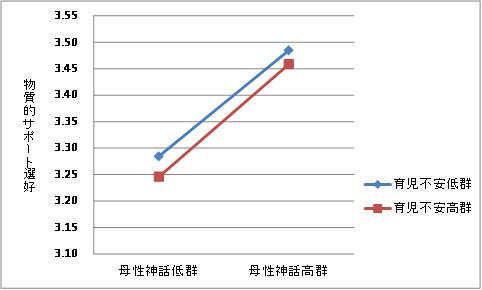

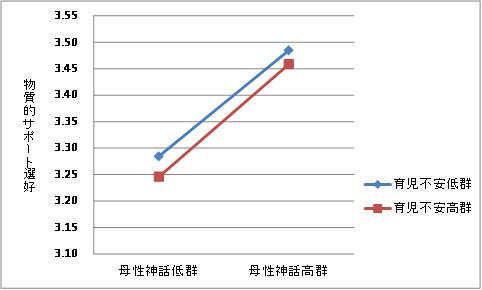

母性神話信仰の高低と育児不安の高低によるソーシャル・サポート選好の違いを明らかにするために、母性神話と育児不安を独立変数、物質的サポート選好、情緒的サポート選好を従属変数とした2要因分散分析をそれぞれ行った。母性神話の平均値を基準として母性神話低群と母性神話高群、育児不安の平均値を基準として、育児不安低群と育児不安高群に分類し、分析を行った。それぞれの平均値をTable5に示し、分散分析の結果をFigure1に示す。なお、母性神話低群・育児不安低群は34名、母性神話低群・育児不安高群は19名、母性神話高群・育児不安低群は22名、母性神話高群・育児不安高群は24名であった。

分散分析の結果、「物質的サポート選好」において「母性神話」の主効果(F(1,95)=4.13,p<.05)が有意であり、母性神話高群の方が、有意に物質的サポート選好度が高かった。このことから、母性神話信仰の高い母親は、低い母親よりも物質的サポートを求めるということが分かった。

「情緒的サポート選好」においては、母性神話、育児不安の主効果および交互作用は認められなかった。

Figure 1 母性神話と育児不安による物質的サポート選好

母性神話、育児不安の下位尺度によるソーシャル・サポート選好度の違い

母性神話、育児不安の下位尺度によるソーシャル・サポート選好度の違い

母性神話によるソーシャル・サポート選好の違いをより詳細に明らかにするために、母性神話の下位尺度(子どもへの献身、絶対的母親像、母性に対する役割観)と育児不安の下位尺度(負担感、育ちへの不安感、育て方への不安感)を独立変数、物質的サポート選好、情緒的サポート選好を従属変数とした2要因分散分析をそれぞれ行った。

その結果、絶対的母親像と負担感、母性に対する役割観と育て方への不安感による物質的サポート選好において有意な差がみられた。

絶対的母親像と負担感によるソーシャル・サポート選好度の違い

絶対的母親像と負担感によるソーシャル・サポート選好度の違い

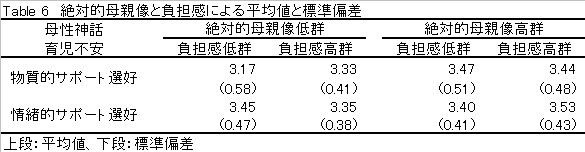

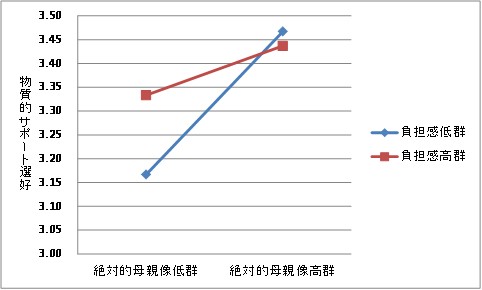

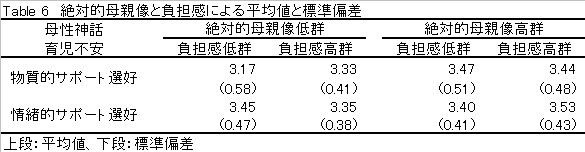

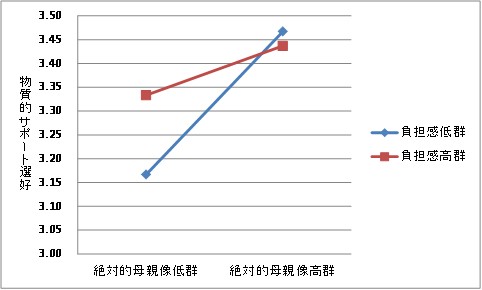

絶対的母親像の平均値を基準として絶対的母親像低群と絶対的母親像高群、負担感の平均値を基準として負担感低群と負担感高群に分類し、分析を行った。それぞれの平均値をTable6に示し、分散分析の結果をFigure2に示す。なお、絶対的母親像低群・負担感低群は20名、絶対的母親像低群・負担感高群は25名、絶対的母親像高群・負担感低群は25名、絶対的母親像高群・負担感高群は29名であった。

分散分析の結果、「物質的サポート選好」において「絶対的母親像」の主効果(F(1,95)=4.08,p<.05)が有意であり、絶対的母親像高群の方が、低群よりも有意に物質的サポート選好度が高かった。このことから、絶対的母親像の考えをもっている母親は、もっていない母親よりも物質的サポートを求めるということが分かった。

「情緒的サポート選好」においては、「絶対的母親像」、「負担感」の主効果および交互作用は認められなかった。

Figure 1 絶対的母親像と負担感による物質的サポート選好

母性に対する役割観と育て方への不安感によるソーシャル・サポート選好度の違い

母性に対する役割観と育て方への不安感によるソーシャル・サポート選好度の違い

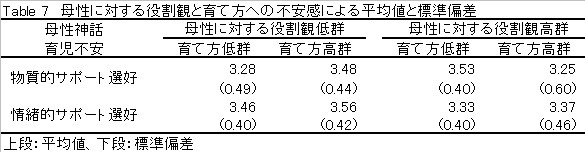

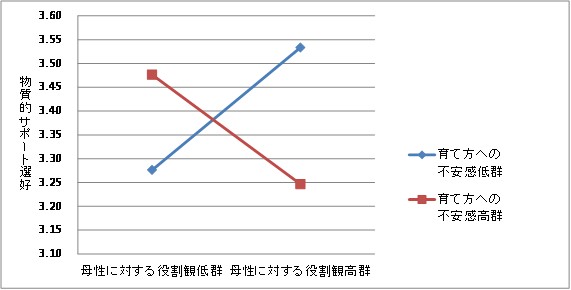

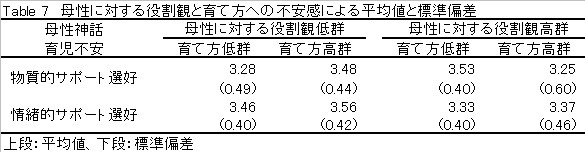

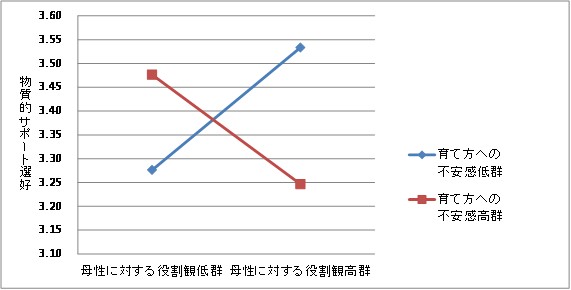

母性に対する役割観の平均値を基準として母性に対する役割観低群と母性に対する役割観高群、育て方への不安感の平均値を基準として育て方への不安感低群と育て方への不安感高群に分類し、分析を行った。それぞれの平均値をTable7に示し、分散分析の結果をFigure3に示す。なお、母性に対する役割観低群・育て方への不安感低群は35名、母性に対する役割観低群・育て方への不安感高群は21名、母性に対する役割観高群・育て方への不安感低群は20名、母性に対する役割観高群・育て方への不安感高群は23名であった。

分散分析の結果、「物質的サポート選好」において「母性に対する役割観」と「育て方への不安感」の交互作用がみられた(F(1,95)=5.82,p<.05)。物質的サポート選好において、「母性に対する役割観」と「育て方への不安感」の2つの要因が相互に影響を及ぼしていることが分かった。母性に対する役割観高群では、育て方への不安感が低いと物質的サポートを求めるが、育て方への不安感が高いと物質的サポートを求めない傾向にあることが分かった。

「情緒的サポート選好」においては、「母性に対する役割観」、「育て方への不安感」の主効果および交互作用は認められなかった。

Figure 3 母性に対する役割観と育て方への不安感による物質的サポート選好

BACK

NEXT

調査対象者の属性

調査対象者の属性

各尺度の因子分析

各尺度の因子分析

それぞれの下位尺度得点の平均値と標準偏差

それぞれの下位尺度得点の平均値と標準偏差

母性神話と育児不安によるソーシャル・サポート選好度の違い

母性神話と育児不安によるソーシャル・サポート選好度の違い

母性神話、育児不安の下位尺度によるソーシャル・サポート選好度の違い

母性神話、育児不安の下位尺度によるソーシャル・サポート選好度の違い 絶対的母親像と負担感によるソーシャル・サポート選好度の違い

絶対的母親像と負担感によるソーシャル・サポート選好度の違い

母性に対する役割観と育て方への不安感によるソーシャル・サポート選好度の違い

母性に対する役割観と育て方への不安感によるソーシャル・サポート選好度の違い