*本調査*

仮説

仮説

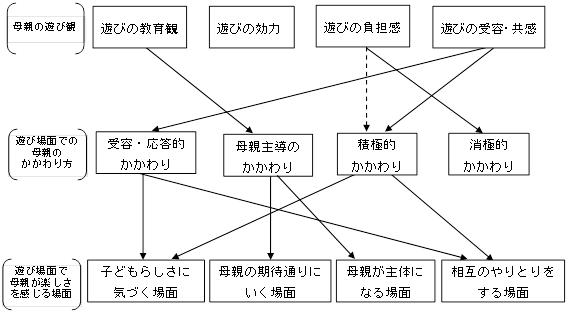

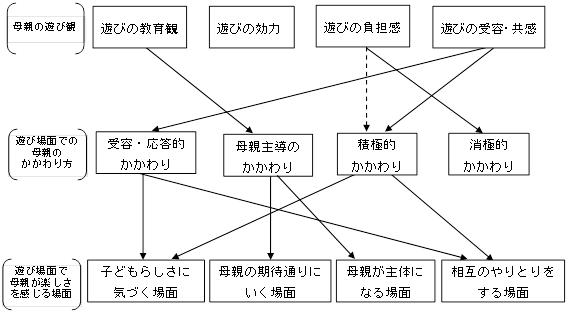

遊び観尺度作成のために行った予備調査の結果をもとに,本研究の仮説を立てた。なお,「遊び場面での母親のかかわり方」と「母親が楽しさを感じる場面」の両変数においても因子を想定し,仮説的因果モデルを作成した (Figure 1) 。

本研究では,母親のもつ「遊び観」と「遊び場面での母親のかかわり方」が「母親が楽しさを感じる場面」に与える影響について,探索的に検討しようとするものである。「遊び観」や「遊び場面での楽しさ」に着目した研究がこれまでにほとんどないため,今回は,予想される変数間の関係を検討するために仮説的因果モデルを立てることとした。

また,遊び場面における「母親のかかわり方」においては,〈受容・応答的かかわり〉,〈母親主導のかかわり〉,〈積極的かかわり〉,〈消極的かかわり〉の4つを想定した。この〈受容的かかわり〉,〈母親主導のかかわり〉は,戸田・東・Marc (1993) が乳児の遊びに影響する母親の行動として挙げている,「子どもの行動に対する応答的な反応」と「母親側からはたらきかけていく行動」を参考にしたものである。また,〈積極的かかわり〉,〈消極的かかわり〉は,Slade (1987) による,「身体およびことばを使った積極的参加」と「こどばだけの消極的な参加」を参考に考えたものである。なお,本研究における〈積極的かかわり〉とは,遊び場面で積極的に子どもとふれあったり,やりとりをしたりするものと考える。また,〈消極的かかわり〉は,言葉かけや,見守るようなかかわりとして考える。

「母親が楽しさを感じる場面」においては,〈子どもらしさを感じる場面〉,〈母親の期待通りにいく場面〉,〈母親が主体になる場面〉,〈相互のやりとりをする場面〉の4つを想定した。これは,浅川・鎌田・横川・古川 (1999) が子育ての楽しさのカテゴリー分けに使用していた2つの軸を参考に考えたものである。2つの軸とは,「子どもと母親の心理的距離」と「行動をとっているのが母親か子どもか」である。以上より,想定された変数ごとの下位因子から,変数間の影響における3つの仮説を以下に述べる。

〔仮説1〕遊びに対して教育的な遊び観をもつ母親は,遊びを通した子どもの教育を考えていると予想されるため,母親が自ら子どもに教えていくような〈母親主導のかかわり〉をとるだろう。さらに,自ら主導となってかかわるため,〈母親の期待通りにいく場面〉や,〈母親が主体となる場面〉で楽しさを感じるだろう。

〔仮説2〕遊びに対して負担をイメージする母親は,積極的に子どもと一緒に遊ぼうとせず,消極的なかかわりをするだろう。そのため,楽しさを感じる場面への影響はみられないだろう。

〔仮説3〕遊びを受容している母親は,子どもを受け止めた言葉かけや,子どもと一緒に遊ぶといったかかわり方をするだろう。さらに,遊びを肯定的に捉え,子どもに積極的にかかわっていることから,〈相互のやりとりをする場面〉や,〈子どもらしさを感じる場面〉で楽しさを感じるだろう。

Figure1 仮説的因果モデル

方法

方法

1.対象者

(1) M県T市内の幼稚園 (国公立3園,私立3園) の未就園児クラス (2歳〜4歳) の子どもをもつ母親。

なお,本調査においても,対象園はそれぞれの園の方針の影響を最小限にするため,私立・公立の両方の園を含めた。質問紙調査用紙を封筒に入れて配布し,後日保育者を通して回収した。また,園によっては,未就園児クラスでの活動終了後,調査者が質問紙を配布し,母親にその場で記入してもらい,回収するところもあった。配布数は101名で,回収数は,78名であった (回収率77.2%) 。

(2) T市内の親子広場に来ている母親12名。

(3) T市内の保健所での1歳6ヶ月児健診に来た母親。配布数は,158名で,回収数は59名であった (回収率37.3%) 。

これらのうち,質問紙に記入漏れや,記入ミスがあったものを除き,有効回答者計117名のデータを分析対象とした。

2.調査時期

2011年11月〜12月。

3.手続き

(1) 幼稚園の未就園児クラスでは,各園の保育者の方に協力してもらい,対象者の園児に封筒に入れた質問紙を配布した。封筒には,質問紙と保護者宛に質問紙の回答に関する連絡事項の文章を同封した。母親には,質問紙の回答後に封筒に入れて,各園の担任の先生宛に提出してもらった。また,園によっては,回収箱を置き,母親に投函してもらうところもあった。提出された質問紙は,後日調査者が各園に伺い,回収した。なお,園によっては,調査者が未就園児クラスでの活動終了後に直接母親に配布し,その場で回答してもらうところもあった。

(2) 親子広場では,親子広場での活動開始前に調査者が直接母親に配布し,活動終了までに,時間を見て母親に回答してもらった。

(3) T市内の保健所3カ所に依頼し,1歳6ヶ月児健診を受診した母親に,質問紙調査用紙を配布した。1歳6カ月児健診では,保健師の方にご協力をいただき,質問紙を配布した。封筒には,質問紙とともに,母親への連絡事項に関する手紙,返信用封筒を入れ,配布した。後日,郵送にて回収した。

4.質問紙の構成

(1) フェイスシート

(2) 子どもの年齢,性別,母親の就労形態 (正社員・パート・専業主婦・その他)

(3) 母親のもつ遊び観について

予備調査の結果から,因子分析を行った結果,因子負荷量が十分に満たない項目を削除し,23項目に絞った。そのため,その23項目を用いて質問項目を構成した。予備調査の回答の様子から,母親の答えやすさを考え,項目の語尾の「〜だと思う」という表現を「〜である。」に改変し,「全くそう思わない」〜「とてもそう思う」の5件法を用いて回答を求めた。

(4) 親子遊び場面,あるいは子どもの一人遊び場面における母親のかかわり方について

戸田 (2006) が作成した養育態度尺度を参考にした。そのままの項目では,育児全般に対する養育態度を示したものであったため,遊び場面における母親の子どもへのかかわり方に合致するように表現を変えて,12項目を用いた。また,遊び場面におけるかかわり方は,育児全般における養育態度より具体的なかかわり方が想定されるため,心理学の研究室に所属する学生5名と教員1名で「遊び場面におけるかかわり方」を出し合い,15項目を追加した。また,遊び場面で項目ごとのかかわり方をどの程度とっているかの頻度を尋ねるため,「全くない」〜「かなりある」の5件法で回答を求めた。

(5) 親子遊び場面において,母親が楽しさを感じる場面について

浅川ら (1999) と土方・加用 (1996) の育児において楽しいと感じる場面についてのカテゴリー分けを参考にした。遊び場面に合致する内容のものの表現を変え,14項目を用いた。また,(4) の「遊び場面での母親のかかわり方」の項目と同様に,具体的な「遊び場面で母親が楽しさを感じる場面」を挙げるために,心理学の研究室に所属する学生5名と教員1名で「遊び場面で母親が楽しさを感じる場面」を出し合い,7項目を追加した。項目の場面は,楽しさを感じる場面についての回答を求めたものであり,「楽しくない」という回答は選ばない回答者が多いと考えたため,「楽しいと感じない」〜「とても楽しいと感じる」の4件法で回答を求めた。

(6) 日常している具体的な遊びについて

普段子どもと一緒にしている遊びについて,具体的な遊びの名前 (例えば「積み木遊び」「おままごと」など) を,自由記述で回答を求めた。また,子どもの好きな遊びについても同様に,自由記述で回答を求めた。

*BACK*

*NEXT*

仮説

仮説

方法

方法