*総合考察*

本研究からみえてくる育児支援のあり方

本研究からみえてくる育児支援のあり方

まとめ

本研究の第1の目的は,乳幼児期の子どもをもつ母親の「遊び観」が遊び場面での母親の「かかわり方」にどのように影響するかを明らかにすることであった。第2の目的は,母親の「遊び観」と遊び場面における母親の「かかわり方」が,遊び場面における「母親が楽しさを感じる場面」にどのように影響するかを明らかにすることであった。

注目すべき主な結果は,3つにまとめられる。

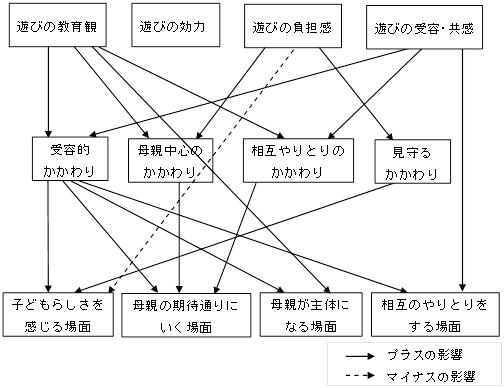

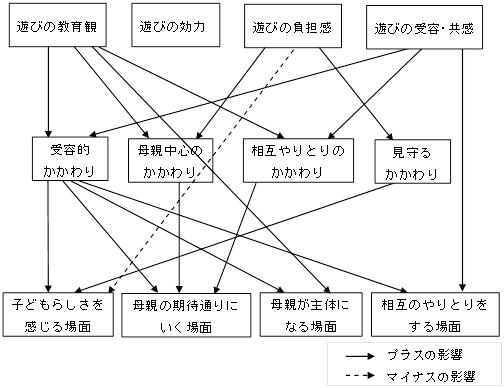

1つは,〈遊びの負担感〉の遊び観をもつ母親は,〈子どもらしさを感じる場面〉では楽しさを感じないが,〈見守るかかわり〉を介すことによって,〈子どもらしさを感じる場面〉で楽しさを感じるという事実である。2つは,〈受容的かかわり〉は,楽しさを感じる場面すべてに影響しており,その〈受容的かかわり〉には,〈遊びの教育観〉や〈遊びの受容・共感〉の遊び観が関係しているという事実である。3つは,「遊び観」と「遊び場面での母親のかかわり方」,「母親が楽しさを感じる場面」の変数間の関係が明らかになり,「母親が楽しさを感じる場面」の様々なパターンが示されたことである。

以上の結果から,大きく3つの育児支援が示唆される。

1つは,〈遊びの負担感〉の遊び観をもつ母親には,遊び場面で〈見守るかかわり〉をすすめることである。2つは,子どもとの遊びを楽しむ場面を広げたいと感じている母親には,〈受容的かかわり〉をすすめる,あるいは〈遊びの教育観〉と〈遊びの受容・共感〉の遊び観を豊かにすることをすすめることである。3つは,子どもとの遊び場面において,自分のかかわりに自信がなく,楽しさを十分に感じられないというような母親には,変数間の関係 (Figure 11) から,自分に適した「かかわり方」や「楽しさを感じる場面」を認知することや,新たな考えや「かかわり方」を知る1つの機会となる可能性があることである。

(1) 〈遊びの負担感〉の遊び観をもつ母親への育児支援として

一般的に「負担感」を抱えている母親に対して,負担を軽減させるような支援が必要であると考えられるだろう。例えば,1人で育児を行う時間が長い専業主婦の負担感を軽減させるような支援として,預かり保育や未就園児クラスでの活動などのサポートがある (山下・庄司・首藤,2004) 。これらの支援は,母親の子育て環境へのサポートとなり,母親の負担は軽減されるだろう。しかし,本研究では,そのような負担を軽減させるための直接的な支援は取り上げない。なぜなら,遊び場面において,「いつでも楽しい」「いつでも一緒に遊んでいないといけない」ということはなく,子育ての中で大きな割合を占めている遊び場面では,誰もが負担を抱えるときがあると考えられるためである。また,「負担を抱くことはよくない」,「負担をなくすことから始めよう」ということを伝えることは,負担をなくすことができないと感じている母親を苦しめてしまう危険があると考えている。そのため,〈遊びの負担感〉を抱える母親に対して,具体的な「かかわり方」や「楽しさを感じられる場面」を明らかにし,遊びに対して負担があっても,子どもとの遊びを少しでも楽しめる場面があることを伝えたいと考えている。

そこで,〈遊びの負担感〉の遊び観をもつ母親への支援として,遊び場面で〈見守るかかわり〉をすすめることが考えられる。それは,本研究の結果から,〈遊びの負担感〉の遊び観は,〈子どもらしさを感じる場面〉に直接的には負の影響を与えるが,〈見守るかかわり〉を介すことによって,〈子どもらしさを感じる場面〉へ正の影響を与えることが明らかになったためである。また,〈見守るかかわり〉は,子どもとかかわることに負担を感じている母親にとって,負担の小さいかかわり方であると考える。なぜなら,「子どもと積極的にかかわっていかなければならない」と負担に感じながらかかわるよりも,一歩後ろからゆっくりとした気持ちで子どもの姿を見守る方が,負担が少ないと考えられるからである。

また,本研究における〈見守るかかわり〉には,具体的に2つの「かかわり方」があると考える。1つは,子どもが1人で遊んでいて,母親が他のことをやっているようなときでも,少し子どものことを気にかけて,短い間でもそっと見守るような「かかわり方」である。それは,子どもが楽しそうに笑っているときや,子どもが危ないことをしそうなとき,子どもが遊びに夢中になっているときなど,どのようなときでも良いだろう。このような〈見守るかかわり〉は,遊びに対する負担感の強い母親にとっても,おこないやすいと考えられる。そして,2つは,子どもの遊びの中に入っているような気持ちで,子ども自身のことや子どもの遊びに関心をもって,子どもの姿を見守るような「かかわり方」である。それは,少し離れたところからでも,「子どもの遊んでいる姿を見よう」,「どんなことをしているか見てみよう」というような気持ちで見守るということである。

そして,遊びに対して負担感の強い母親に対する支援としては,1つ目の子どものことを気にかけ,短い間でもそっと見守るような「かかわり方」をすすめることが適していると考える。それは,1つ目の「かかわり方」の方が母親にとっても負担が小さいと考えられるためである。そして,負担感の強い母親にとって,1つ目の「かかわり方」をすることが,2つ目の子どもの遊びに関心をもって見守るような「かかわり方」にもつながっていくと考えられる。

また,藤森 (2004) は,いろいろなものに興味を持ち,自分でやってみようとするような乳幼児期の子どもに対して,子どもがやろうとすることをじっと見守ることが大切だと述べている。それは,子どもの意欲や自立を育むことにもつながるためである。このことからも,「子どもを見守ること」は,子育てにおいて大切なことだと言えるだろう。

そして,〈見守るかかわり〉を通して〈子どもらしさを感じる場面〉で感じられる楽しさは,大人にはない子どもの世界を感じられる楽しさである。この楽しさは,子育てをしている親だからこそ,普段の子どもとの遊びを通して感じられる楽しさではないだろうか。そのため,この楽しさを感じられることは,遊び場面をより一層楽しむことにつなげられるのではないかと考える。したがって,〈遊びの負担感〉の遊び観をもっているけれど,子どもと楽しい時間を過ごしたいと考えている母親に対する支援としては,少し離れたところからでも「子どもを見守る」ことを意識することが考えられる。

(2) 子どもとの遊びを楽しむ場面を広げたいと感じている母親への育児支援として

本研究では,4つの「母親が楽しさを感じる場面」それぞれに対する特有の「かかわり方」も明らかになったが,ここでは,全場面へ影響している〈受容的かかわり〉に着目したい。考察の (1) 〜 (4) にあるように,〈受容的かかわり〉は,母子ともに,より一層楽しさを感じることにつながることが示唆された。また,〈受容的かかわり〉は,子どもの発達を促すこともできる「かかわり」である。このことから,「子どもとの遊びを楽しむ場面を増やしたいと感じている母親」,や「今,遊びを十分に楽しめていないと感じている母親」への2つの支援を考える。

1つは,遊び場面で子どもの姿を受け止め,子どもの気持ちを代弁するような言葉をかけたり,子どものまねをしたりするような〈受容的かかわり〉を意識してかかわることである。しかし,意識するだけで,「かかわり方」を変えることは難しいだろう。そこで,重要となるのが2つ目の支援である。

その2つ目の支援として考えられるのは,〈受容的かかわり〉に影響を与えている〈遊びの受容・共感〉や〈遊びの教育観〉の遊び観を豊かにすることである。今,子育てをしている母親が新しい遊び観をもつことは難しいことかもしれない。しかし,陳ら (2006) が「子育て観は,子育てを通して発達していく」と述べているように,遊び観も子どもとの遊びや子育てを通して,発達していくことができるものであると考える。また,今,子育てをしている母親だけでなく,これから子育てを迎える妊娠中の母親への支援としても考えられるだろう。

実際には,遊びについて考える講演会 (嶋村,2011)や,「遊びとは何か」ということについて述べられている情報誌 (佐々木,1999) などがある。このような講演会に行くことにより,「子どもの遊び」について話をきくことや,他の母親と話をすることなどを通して,自分の考えに改めて気づくことや,新たな考えを吸収することができるだろう。そして,その経験が,遊び観を豊かにしていくことにつながっていくと考えられる。また,妊娠中の母親に対しても,妊婦教室などで「子どもの遊び」について考え,話し合う機会を作ることも,支援の1つとして示唆される。しかし,時間のなさや施設の遠さなどが原因で,講演会や妊婦教室,子育て支援施設などになかなか足を運ぶことができない母親もいると考える。そこで,「子どもの遊び」について書かれた育児書を読み,新たな考えを知ることや自ら考える機会をもつことも,遊び観を豊かにしていくことにつながっていくと考えられる。そして,本研究において明らかになった「遊び観」の下位尺度がそれぞれどのようなものであるかを伝えていくことも,新たな考えや遊び観を豊かにしていくことにつながるのではないだろうか。

また,〈遊びの受容・共感〉や〈遊びの教育観〉が〈受容的かかわり〉に影響していることから,これらの遊び観をもつことで,〈受容的かかわり〉をとることにもつながりやすくなると考えられる。そして,〈遊びの受容・共感〉や〈遊びの教育観〉は,〈相互やりとりのかかわり〉や〈母親中心のかかわり〉,〈しつけ〉など,多くのかかわりに影響を与えていることが明らかになった。そのことからも,楽しさを感じる場面を広げるきっかけとして,〈遊びの受容・共感〉,〈遊びに対する教育観〉の遊び観を豊かにすることが重要であるといえるだろう。

(3) 「かかわり」に自信のない母親,遊びを十分に楽しめない母親への育児支援として

本調査における自由記述から,「子どもとのかかわりが難しいと思う場面がたくさんある。他の親御さんがお子さんにどういった思いでかかわっておられるか知りたい。」という声があった。このことから,子どもの遊びや自分のかかわり,子どもとの遊びの楽しみ方に不安のある母親に対する支援を考える必要があると言えるだろう。

そこで,本研究における変数間の関係図 (Figure 11) から,これまでの自分の「かかわり」や「楽しさを感じる場面」を振り返ることや,新たな考えや「かかわり方」を知る機会として示すことが支援の1つになるのではないかと考える。

以下に,本研究から得られたパス図 (Figure 4) を簡単にした変数間の関係図を示した (Figure 11) 。

Figure 11 「遊び観」と「遊び場面での母親のかかわり方」と「母親が楽しさを感じる場面」の関係図

Figure 11 をもとに,関係図の捉え方の例を挙げておく。例えば,自分のかかわりを振り返り,自分は〈受容的かかわり〉をして,〈子どもらしさを感じる場面〉で楽しさを感じている場合,Figure 11から,他にも〈見守るかかわり〉を通して〈子どもらしさを感じる場面〉で楽しさを感じている母親がいることを知ることができるだろう。そこで,〈見守るかかわり〉を意識していくことによって,その場面で楽しさを感じることのできる「かかわり方」を増やすことができ,さらに楽しさを豊かにしていくことができると考えられる。

また,自分が感じていた場面以外にも楽しさを感じられる場面があることや意識していなかったかかわり方があることを知ること,今までもっていなかった遊び観へ視野を広げていくことにもつながるのではないかと考える。このように,これまでの子どもとの遊び場面を振り返ることや,新たな「遊び観」や「かかわり方」を取り入れていくことは,自由記述から得られたような母親の不安を少しでも軽減できる可能性を示唆できるのではないかと考える。

しかし,本研究で得られたパターンだけがすべてではないだろう。視点を変えると,違う「かかわり方」や「楽しさを感じる場面」があるかもしれない。しかし,本研究において,得られた結果も事実であるため,支援の1つとなる可能性があると考える。そして,この関係図を通して,母親がこれまでの子どもとの遊び場面を振り返ることや,遊び場面での楽しさの場面を広げるきっかけとなればと考える。

*BACK*

*NEXT*

本研究からみえてくる育児支援のあり方

本研究からみえてくる育児支援のあり方