4.自己効力感および評価不安の高低における、楽観性が受動的先延ばし行動傾向および積極的先延ばし行動傾向に与える影響の差の検討

本研究で測定している自己効力感は、一般性自己効力感と呼ばれるもので、一般的な自己効力感の高低が個人の行動全般にわたって影響する可能性があることも示唆されている(坂野・東條,1986)。受動的先延ばし行動傾向および積極的先延ばし行動傾向は、やらなければならない課題や状況に直面したときにみられる行動傾向である。すなわち、自己効力感の高低によって、楽観性と先延ばし行動の関連に異なる影響を与える可能性があると考えられる。また、もうひとつの指標である評価不安というのは、言葉通り、成績などの評価に対する不安を表している。Solomon & Rothblum(1984)は、先延ばし行動には「失敗への恐れ」が関連していると述べている。本研究の対象者である大学生にとって、やらなければならない課題や状況に直面するときというのは、定期試験など評価を伴う場合が多い。そのため、評価不安というのは先延ばし行動に影響を与える要因であると考えられる。そして、評価不安の高低によって、楽観性と先延ばし行動の関連に異なる影響を与える可能性があると考えられる。そこで、自己効力感および評価不安の高低に着目し、自己効力感の下位尺度である「行動の積極性」、「失敗に対する不安」、「能力の社会的位置づけ」と「評価不安」をそれぞれ低群、高群に振り分け、多母集団同時分析を行った。

○自己効力感の高低

Chu & Choi(2005)は、受動的先延ばし行動傾向と自己効力感との間に負の相関、積極的先延ばし行動傾向と自己効力感との間に正の相関を示唆している。本研究における結果は、Chu & Choi(2005)の結果に準ずる結果が多くみられた。しかし、そうでない結果もみられた。

ひとつは、自己効力感の「行動の積極性」において、楽観性側面の「割り切りやすさ」から積極的先延ばし行動傾向の「意図的な意志決定」で有意なパス係数の差がみられた。この結果は、楽観性側面の「割り切りやすさ」から積極的先延ばし行動傾向の「意図的な意志決定」に与える影響が、自己効力感の「行動の積極性」の高低によって異なっていることを示している。「行動の積極性」は、認知されたセルフ・エフィカシーが高いほど行動遂行に費やす努力(積極性)が増大するという傾向としてまとめられている(嶋田,2002)。すなわち、行動遂行への積極性が低い場合には、否定的な出来事や状況にとらわれない傾向と意図的に先延ばし行動をしやすい傾向が関連しているが、行動遂行への積極性が高い場合には、そのような傾向はみられないことを示している。自己効力感の「行動の積極性」が低いということは、行動遂行に消極的であると捉えることでき、先延ばし行動の原因として考えられている「失敗への恐れ」に含まれると考えられる。そういう場合に、楽観性側面の「割り切りやすさ」が高いことによって、「失敗への恐れ」が軽減され、自己効力感が低い場合でも意図的に先延ばし行動ができる可能性を示唆している。しかし、自己効力感の「行動の積極性」は、ある行動に対して個人がいかに努力を払おうとするかということを表しているので、自己効力感の「行動の積極性」が低いということは、やらなければならない課題や状況に対してあまり努力を払おうとしないと捉えることができる。そのような行動の積極性低群において、意図的な先延ばし行動がみられるということは、楽観性側面の「割り切りやすさ」の影響が強いと考えられる。よって、自ら意図的に先延ばし行動をすることができても、先行研究で明らかにされているような成績や課題の達成への支障が軽減されるのかについては検討が必要である。

もうひとつは、自己効力感の「能力の社会的位置づけ」において、楽観性側面の「割り切りやすさ」から受動的先延ばし行動傾向の「約束事の遅延」で有意なパス係数の差がみられた。この結果は、楽観性側面の「割り切りやすさ」から受動的先延ばし行動傾向の「約束事の遅延」に与える影響が、自己効力感の「能力の社会的位置づけ」の高低によって異なっていることを示している。「能力の社会的位置づけ」は、セルフ・エフィカシーが高い場合には、個人は一般的で社会的な場面において自己の遂行を高く評価する傾向としてまとめられている(嶋田,2002)。すなわち、一般的で社会的な場面において自己の遂行を高く評価する場合、否定的な出来事や失敗にとらわれない傾向と日常場面における先延ばし行動をしやすい傾向が関連しているが、一般的で社会的な場面において自己の遂行を低く評価する場合には、そのような傾向はみられないことを示している。自己効力感の「能力の社会的位置づけ」が高いということは、行動遂行において自信を持っている傾向が高いと考えられる。また、先延ばし行動は、課題や状況を楽観的に捉えることによって行われる場合があることが指摘されている(亀田・古田,1996;小浜,2010)が、楽観性側面の「割り切りやすさ」が高いことによって、先延ばし行動による否定的な影響を低く見積もることにつながる可能性がある。これらをまとめると、自己効力感の「能力の社会的位置づけ」が高い、すなわち、自分の行動遂行に自信を持っている場合に、楽観性側面の「割り切りやすさ」が高ければ、先延ばし行動による否定的な影響を低く見積もりやすく、受動的先延ばし行動をしやすいと考えられる。特に、日常場面における約束や期限に対する先延ばし行動において、その関連が示唆された。

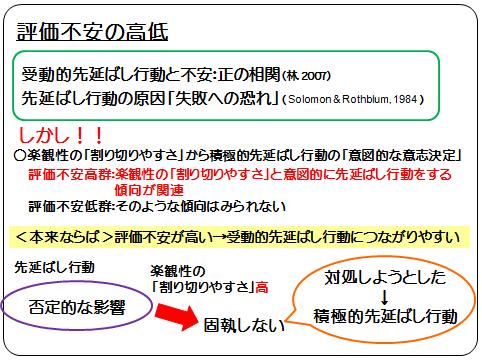

○評価不安

先行研究において、受動的先延ばし行動と不安に正の相関(林,2009)や先延ばし行動の原因が「失敗への恐れ」と関連していることが示唆されている。本研究における結果は、これらの結果に準ずる結果とそうでない結果がみられた。

そうでない場合について、楽観性側面の「割り切りやすさ」から積極的先延ばし行動傾向の「意図的な意志決定」において有意なパス係数の差がみられた。この結果は、楽観性側面の「割り切りやすさ」から積極的先延ばし行動傾向の「意図的な意志決定」に与える影響が、「評価不安」の高低によって異なっていることを示している。楽観性側面の「割り切りやすさ」から積極的先延ばし行動傾向の「意図的な意志決定」においては、評価不安が高い場合、否定的な出来事や失敗にとらわれない傾向と意図的に先延ばし行動をする傾向が関連していることを示しており、評価不安が低い場合にはそのような傾向はみられないことを示している。評価不安が高い場合でも、「割り切りやすさ」の楽観性が高ければ、先延ばし行動における否定的な影響を低く見積もる傾向があるために、自ら意図的に先延ばし行動をすることが可能であると考えられる。先行研究では、不安が高いと受動的先延ばし行動傾向をしやすい(林,2007)と示唆されており、本来ならば不安が高ければ受動的先延ばし行動傾向につながりやすいと考えられる。しかし、「割り切りやすさ」が高いことで、先延ばし行動をしたときに感じる否定的な情動に対して対処しようとしたことにより、不安が軽減され、受動的先延ばし行動傾向ではなく積極的先延ばし行動傾向につながるのではないかと考える。