(1)社会的背景

①社会の変化

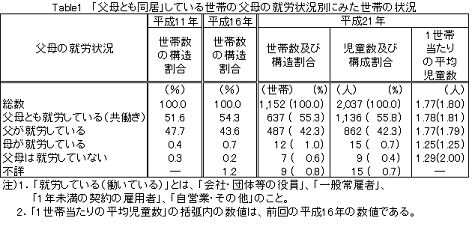

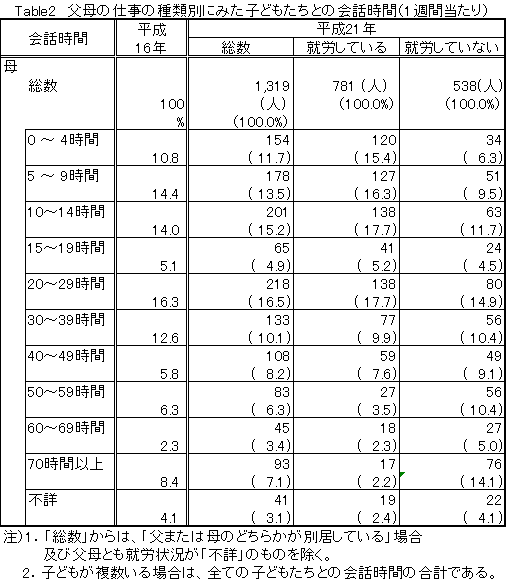

近年、核家族の増加や少子化による兄弟が少ないこと、近所住人との交流も少なくなっていることが、社会問題として取り上げられている。保小連携に関する調査研究報告書(社会福祉法人日本保育協会, 2012)では、小1プロブレムの原因として家庭と地域の問題点と課題を挙げている。家庭においては、少子化が進行し、兄弟の人数も少なくなり、兄弟間の様々な学びが少なくなってしまうと述べられている。具体的には、日常生活の中で行われている年長者の言うことを聞いたり、年少の者に対するいたわりの気持ちをもったり、協力して仕事をしたりという機会が減ってしまっていることが示された。同時に核家族化が進行し、家族間の挨拶、食事の時の姿勢、言葉遣いや態度、身の回りの整理や整頓など、様々な一般的なことが世代間を通して伝達されにくくなっており、従来からの家庭で育てるべき子どもへのしつけを行えない状況を作り出していることも示唆している。また、地域の教育力の課題として、最近では、子どもの過ごすところは家庭内や、子育て広場のような大人が付き添っている場所になり、地域での子どもの遊びの中でのきまりや掟はなくなってしまっていると報告されている。かつて、幼児や小学生や中学生は一緒に遊んでおり、子どもたちが地域において異年齢集団で遊ぶ中で、様々な学びをしながら成長していた。しかし、今日では「地域から子どもが消えた」と言われているように、物騒な社会状況を反映して、地域の公園や路地から子どもの遊んでいる姿が見られなくなっていることが地域の教育力の低下の背景にあると述べられている(社会福祉法人日本保育協会, 2012)。 兄弟や祖父母、地域の教育力や繋がりが弱くなってきている状況の中で、以前よりもさらに親の役割が大きくなっていると考えられる。しかし、このように親の役割が大きくなる一方で、親が子どもとの十分な時間を作ることが難しい現状がある。平成21年度全国家庭児童調査(厚生労働省, 2009)のデータによると、児童を持つ親の共働き率は平成11年、平成16年、平成21年と増加が見られ、平成21年度では55.3%もの親が共働きをしていることが明らかになっている(Table1)。同時に父親の片働き率も年々減少している(Table1)。また、厚生労働省(2009)は、父母の仕事の種類別にみた子どもたちとの一週間の会話時間の調査の中で、就労している母親では、「10~14時間」と「20~29時間」が17.7%と最も多くなっており、就労していない母親では、「20~29時間以上」が14.9%と最も多くなっている(Table2)。つまり、1週間当たりの会話時間は、就労していない母親の方が、就労している母親よりも多いことが明らかとなった。この調査結果から、会話だけでなく、母子の関わりの時間も同様に、就労していない母親の方が就労している母親よりも多いことが推測されよう。つまり、母親の社会進出に伴って、母親と子どもの関わりの時間は、年々減少している傾向にあると言える。

②養育における問題

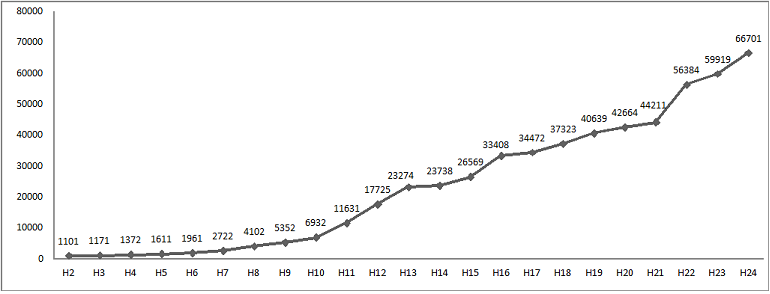

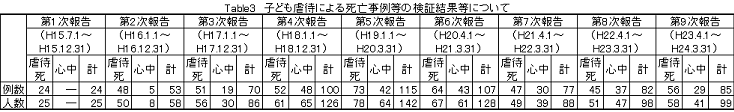

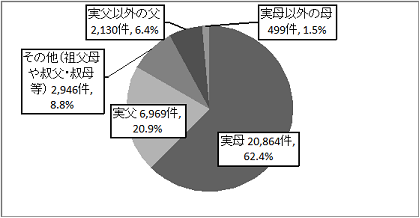

日本の社会問題として、児童虐待がある。平成12年11月に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されたように、国をあげて取り組んでいくべき課題として認知されている。厚生労働省(2012)によると、全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、平成2年度に比べ、平成24年度は60倍に増加し、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、平成24年度は5.7倍に増加している(Figure1)。 厚生労働省(2013)では、児童虐待によって子どもが死亡した件数も、高い水準で推移していることも報告されている(Table3)。文部科学省(2006)の報告では、主たる虐待者は、実母が20,864件(62.4%)と最も多く、ついで実父が6,969件(20.9%)、その他(祖父母や叔父・叔母等)が2,946件(8.8%)、実父以外の父が2,130件(6.4%)、実母以外の母が499件(1.5%)となっている(Figure2)。虐待者は母親が全体の6割以上を占めている。児童虐待は主に家庭内で行われることがほとんどであるため家庭外には気付かれにくいことや、報告データが児童相談所の相談対応件数や認知件数であることから、児童虐待の実際の発生件数はさらに多いことも考えられ、これらのデータが正確な発生件数とは言えないが、児童虐待が極めて大きな社会問題であることは明らかであろう。虐待者別の割合から、母親と子どもの適切な関係が築かれることが子どもの被虐待体験を減少させることにつながることが考えられる。 また、子どもとの関わり方わからないと感じている母親が増加している。秋田県立比内養護学校教育専門監通信(2013)の中で、相談・支援活動の中で聞かれた母親たちの声からしつけの異変と育児に対する不安を抱える母親が増加していることが紹介されている。「自分の子どもを可愛いと思ったことがない。」「自分が小さい頃、お母さんに甘えた経験が少ないので、子どもとスキンシップがとれない、分からない。」「おじいちゃんやおばあちゃんと同居しているので、甘えさせることができずに、ささいなことで怒ってしまう。」「妹が生まれたので、お兄ちゃんには早く自立してほしくて、抱っこなどのスキンシップをやめた。」などの母親たちの声が挙げられ、確かにしつけの異変と育児に対する不安が受け取れる。その背景として、核家族化、地域社会のつながりの希薄化、家庭環境の複雑さ、養育環境の弱さ、夫婦の会話の少なさ、育児に関する情報量の多さによる混乱等、子どもを取り巻く社会が大きく変化し、母親たちが孤立感をもっていることも挙げている。 このような現状の中で、母親と子どもとのスキンシップについて検討することで、上述したような就労している母親の増加などのさまざまな社会問題の中であっても、有効な母親と子どもの関わり方を提言できるという点で意義があるのではないかと考えられる。

Figure1 児童虐待相談の対応件数及び虐待による死亡事例件数の推移

※ 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値

Figure2 「学校等における児童虐待防止に向けた取組について」(報告書)