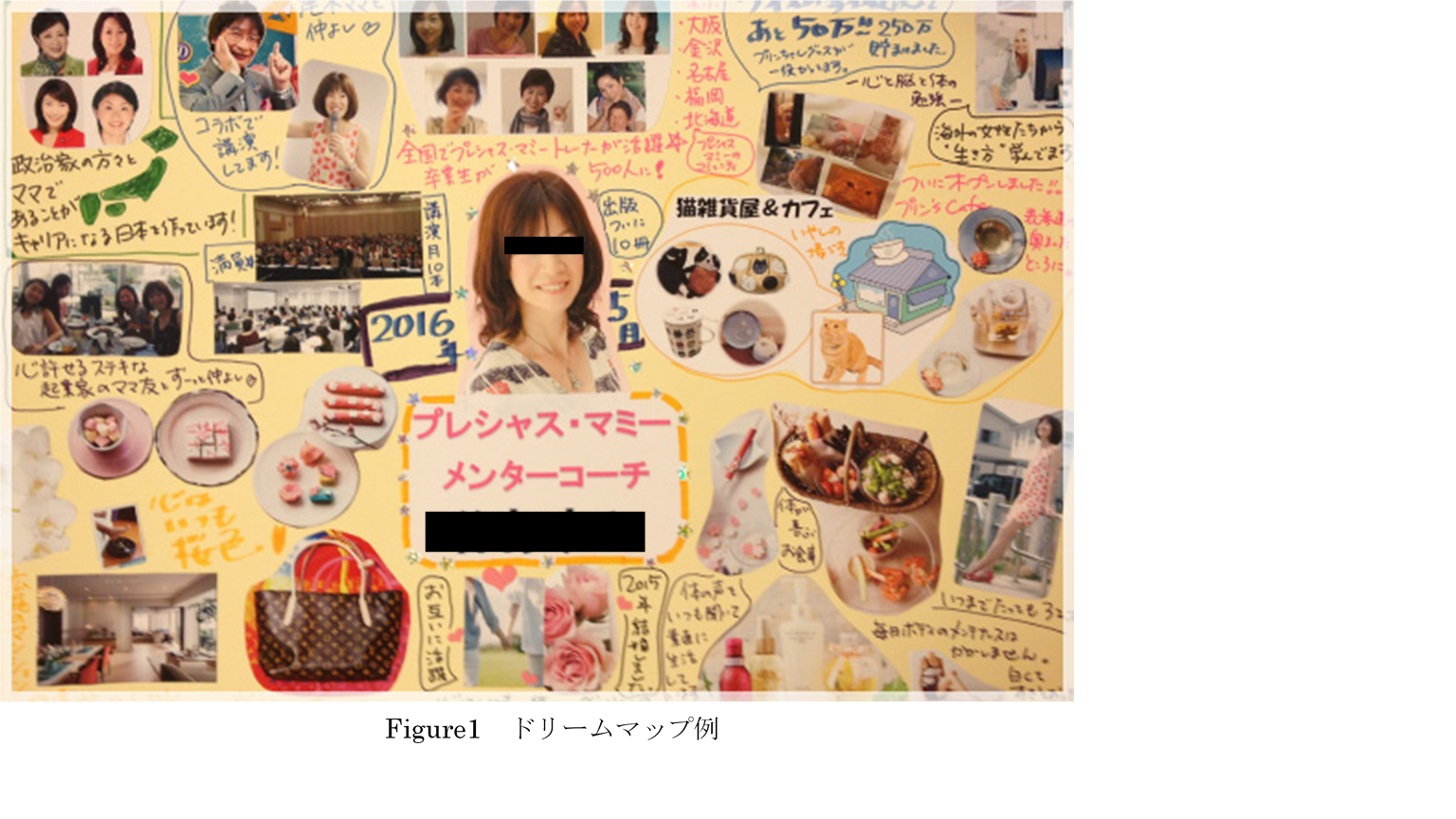

ドリームマップとは、将来の夢の叶った様子をイメージして、写真や雑誌を切り貼りし、言葉を書き入れるビジョンコラージュのようなもの(Figure 1,一般社団法人ドリームマップ普及協会,2018)であり、作成したマップだけでなく、その制作過程も含めてドリームマップと呼称される。秋田(2013)はドリームマップにおける将来の夢を「思わず、ワクワクすること!動き出したくなること」と定義しており、自らの強い思いがあれば行動の原動力になるものであればよいとしている為、ドリームマップにおける将来の夢は職業に限らないものになっている。

ここで、将来の夢についてどのような分類が行われるのであろうか。日本FP協会(2017)や13歳のハローワーク(2017)などは、職業による分類を行っている。しかし、秋田(2013)によるならば、職業に限らずとも将来の夢としてドリームマップでは扱われる為、職業にこだわらず、他の要因によって夢を取り扱う必要があるだろう。

ドリームマップは、2002年に株式会社エ・ム・ズの事業として誕生し、起業を目指す社会人向けのワークショップとして開講された。その後2004年、経済産業省の「起業家教育促進事業」の一つに採択され、キャリア教育への導入が進められた。その後、「一般社団法人ドリームマップ普及協会」(以下、ドリームマップ普及協会)となり、現在に至る(一般社団法人ドリームマップ普及協会,2017)。株式会社セルフウイング(2007)は先述した経済産業省の「起業家教育促進事業」の効果測定を行っている。その結果、ドリームマップを受講した児童・生徒は調査項目の内、「自分の夢を実現するプロセス」「他のメンバーの夢を応援」などの項目に特に高い評価を、参観した先生は「職業教育を実施する上で参考」「生徒達の創造性を伸ばす意味で参考」という項目に特に高い評価を付けた。このことから、受講生には将来の夢を叶えるプロセスとしてドリームマップは有効であると考えられていることが分かり、先生からも参考になるなどの意見が多いことから、学校現場での活用も十分な効果があると言えるだろう。

ドリームマップ授業は、小学校4年生からを対象としており、小学校・中学校・高校・大学などで行われている。学校の一日分の授業(1限目〜6限目)までを使用し、授業を行う。学校ドリームマップ授業実施報告書(2016)によると、2015年度の実施校は192校に上り、24年度からの累計で488校、37758人が受講している。実施は全国で行われており、普及協会の認定した認定講師が授業を行っている。(ドリームマップは、一般社団法人ドリームマップ普及協会の登録商標です。)