一般社団法人ドリームマップ普及協会(2017)によると、ドリームマップ授業で育まれるとされている力は自己肯定力、目標達成能力、行動実現力、他者包容力、社会貢献姿勢、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の7つであるが、それを大きく分けると3つにまとめており、「夢を描く力」「夢を信じる力」「夢を伝える力」の3つの力を育むことを目的としている。

「夢を描く力」は、将来の夢を持つことができる、立てることができる様になる力のことである。1回のドリームマップだけではなく、今後の生活においても、自分ひとりで将来の夢について考えられるような、創造力や自己分析の力を育むことである。自ら将来の夢を考えられる力を持つことで、常に自分の方向性を見失わず、自分の将来進んでいく進路や、行動を決定づけていくことができるとしている(一般社団法人ドリームマップ普及協会,2017)。

「夢を信じる力」は、自分が描いた夢を信じることができる力であり、意思や自信などを強く持てるようになる力である。人は、将来の夢を描いた時、自分の将来の夢を叶えることはできないと感じることがあるが、そういったことを思わず、自分の描いた夢は信じ続ければ叶うものである、というように将来の夢を描いた自分自身を信じる力である。自分自身を信じることで、「夢を描く力」同様、自分の将来の進路や、行動を決定づけることがさらにできるとしている(一般社団法人ドリームマップ普及協会,2017)。

「夢を伝える力」は、自分の将来の夢を他者に伝える力のことであり、意思疎通能力や自己表現などが含まれ、自己受容や他己受容が含まれる。将来の夢は、自分の心の中で留めておくのではなく、友人や家族などの他者に伝えることで、他者の応援や援助を受けることができるようになる(一般社団法人ドリームマップ普及協会,2017)。

以上3つの力を育成することを目的としてドリームマップ授業が行われる。

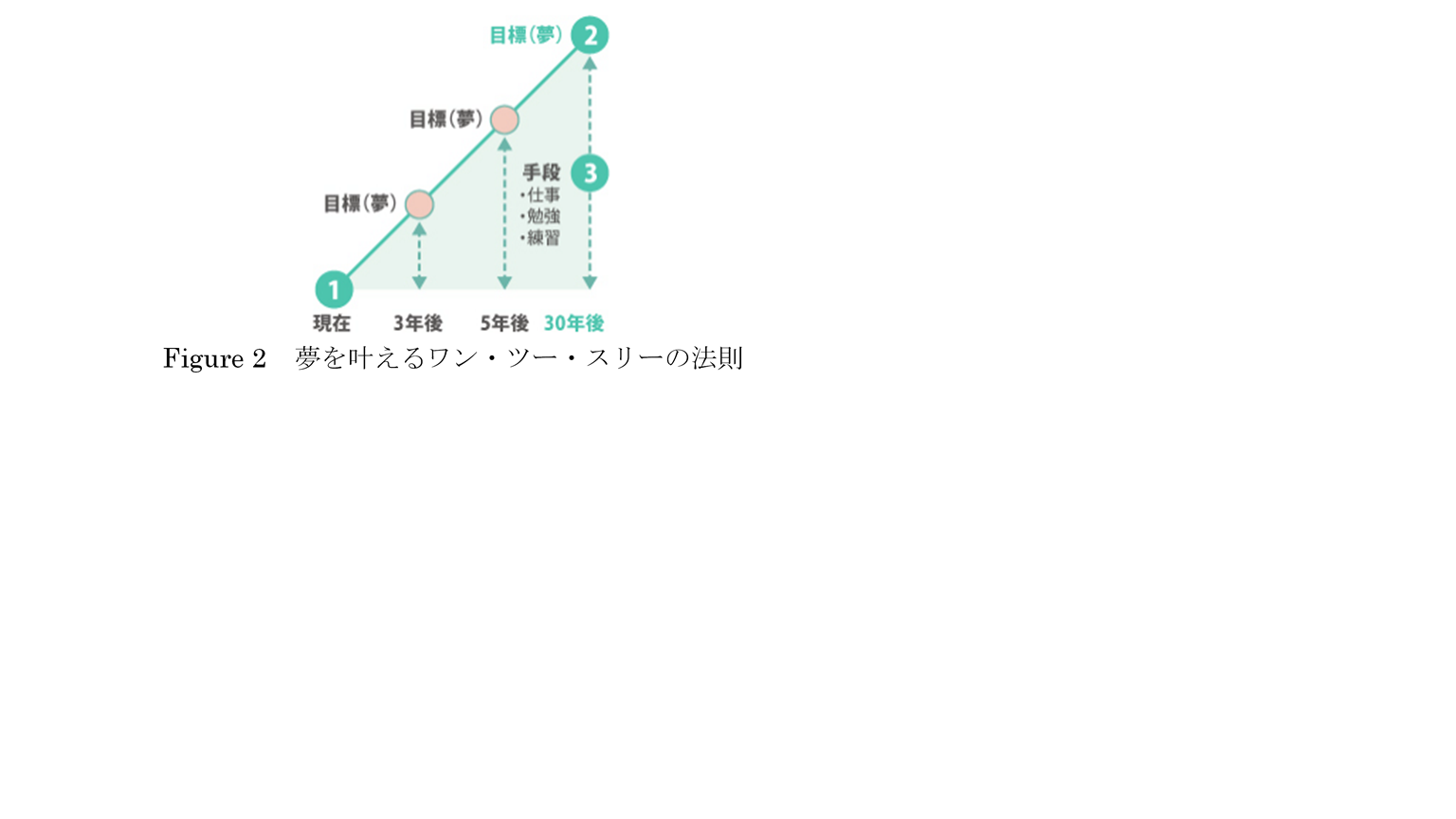

また、将来の夢を育むにあたり、ドリームマップでは、「夢を叶えるワン・ツー・スリーの法則」にしたがって夢を叶えることが大切である(一般社団法人ドリームマップ普及協会,2017)としており、その法則をFigure1に示した。この法則では、まず「現在」においての自分を知ることを行う。それによって、自分がどんな人で何を大切にしているか、何に重きを置いているかについて、改めて考える。次に、目標(夢)について考える。自分が見たい将来の夢を考えることで、自分が描く未来を考える。最後に現在と目標のギャップを埋める手段として行動を考えることができる。このギャップを埋める行動を起こすことが、将来の夢を達成する為に必要なものであるとしている。