1. 各教師の認知について

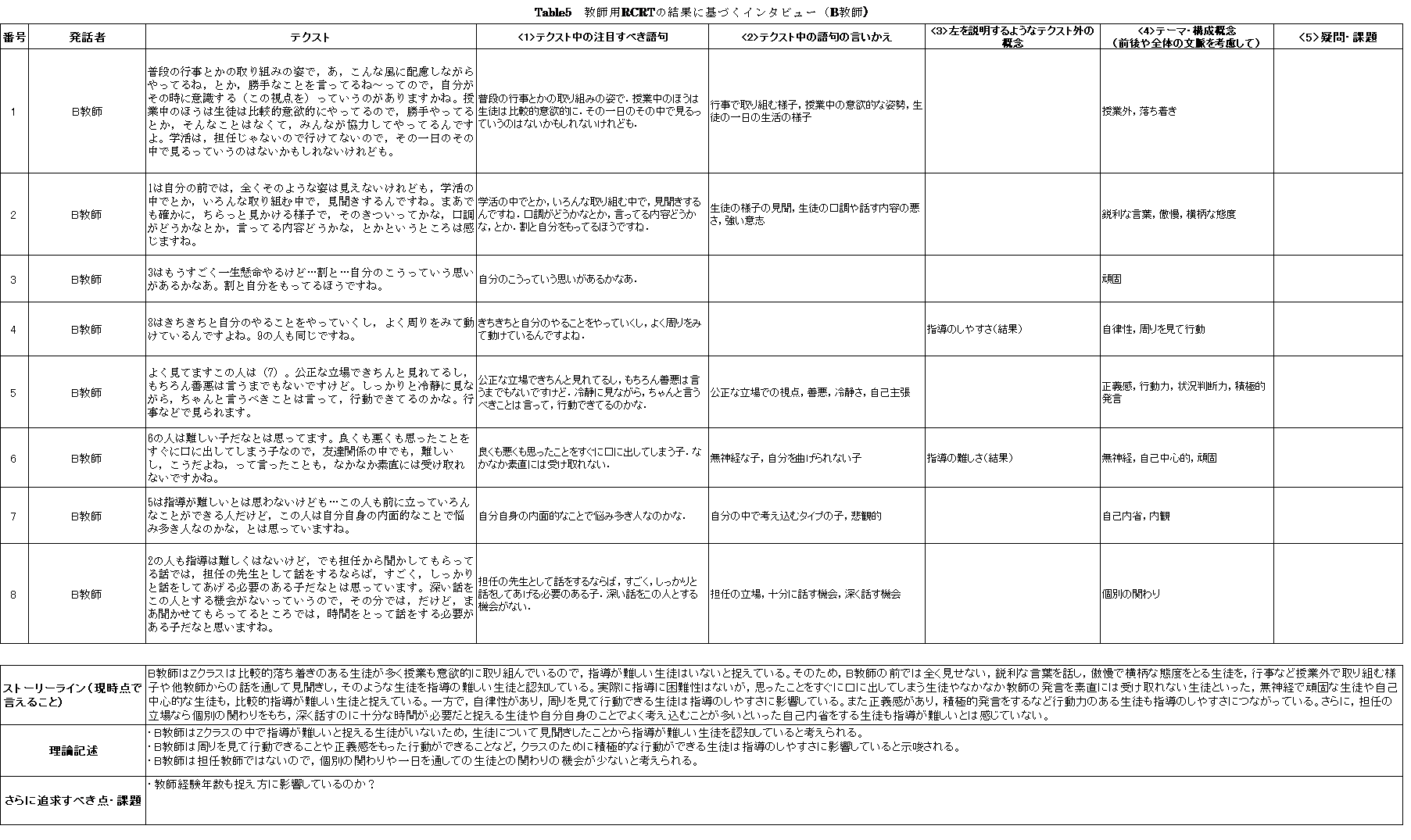

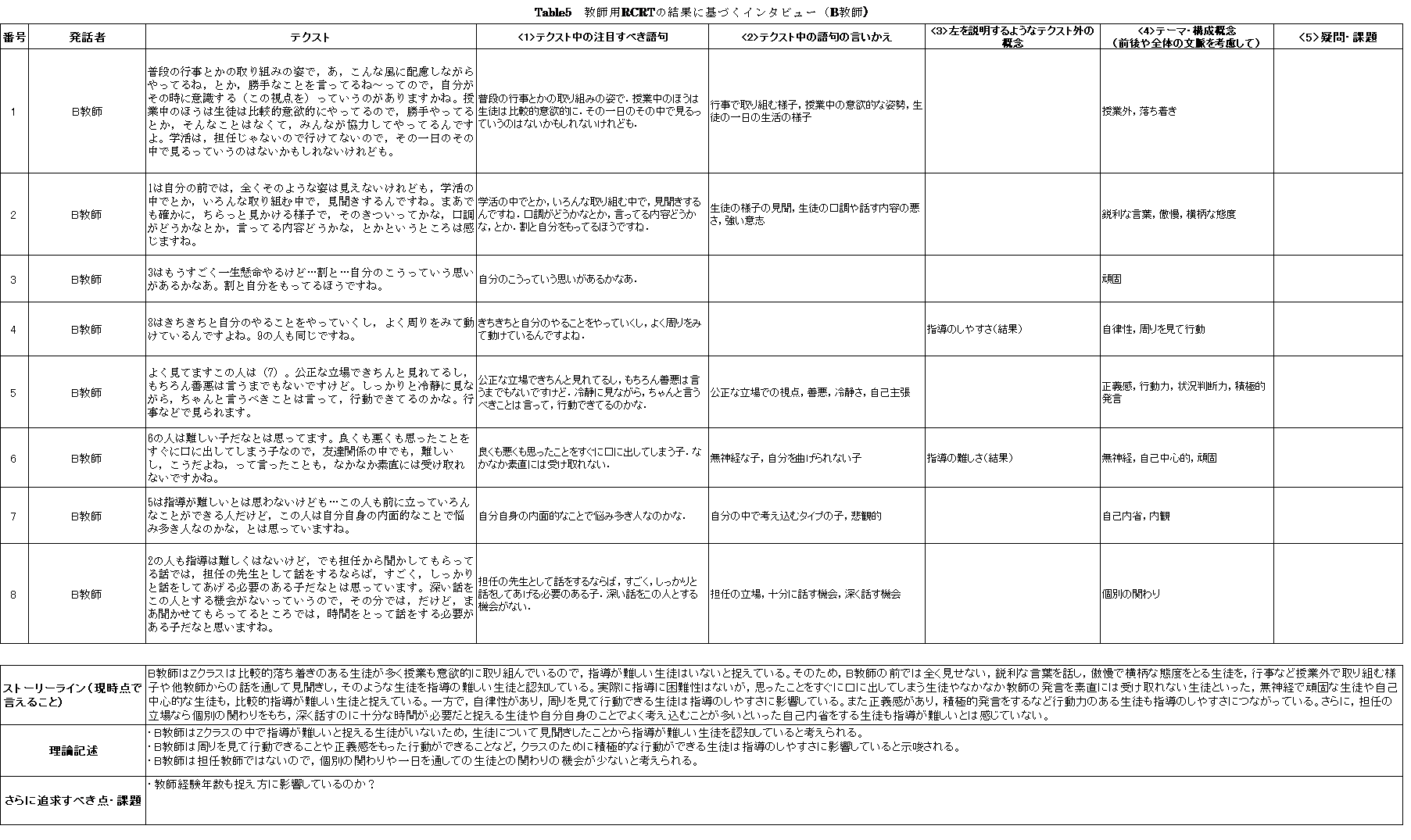

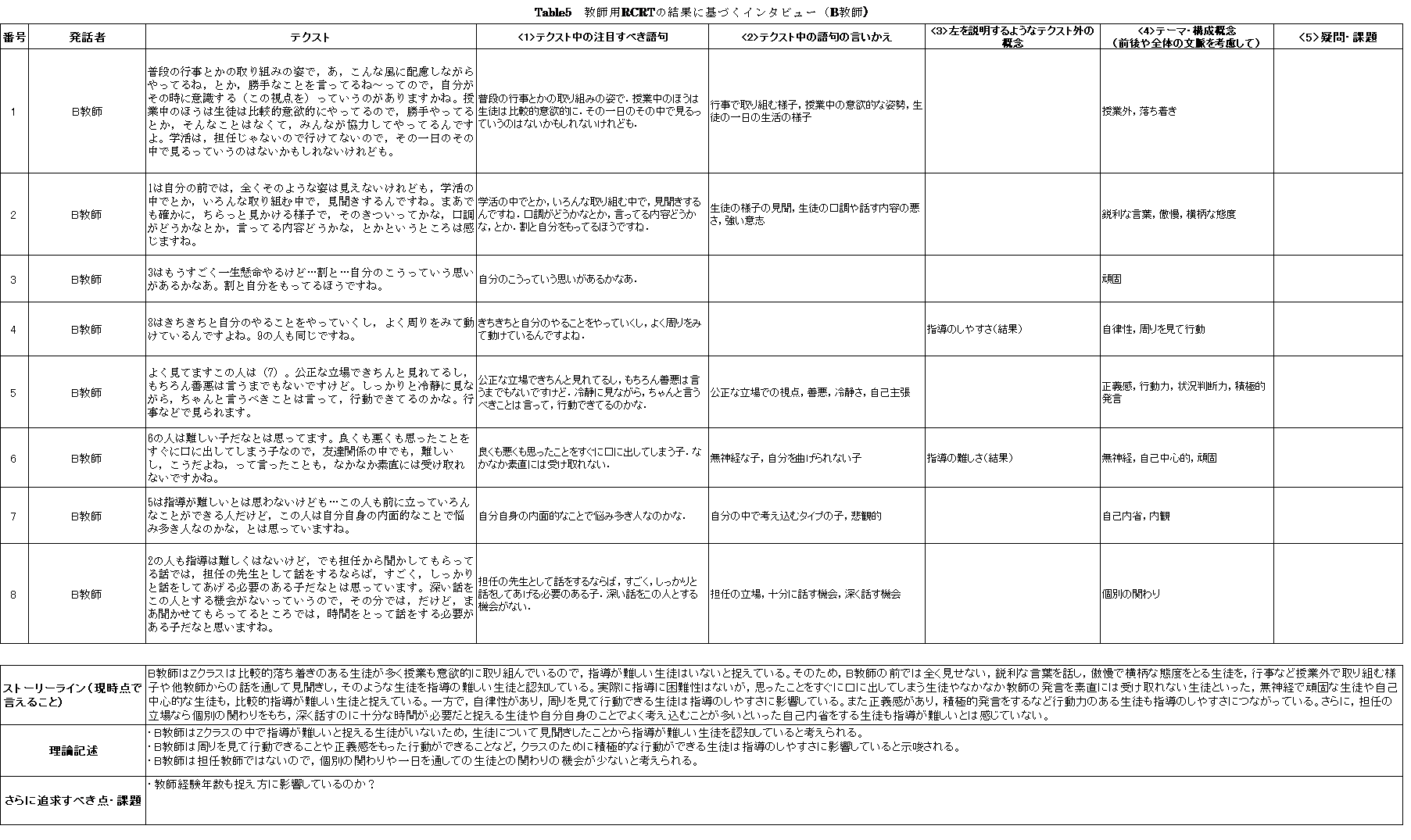

1-4.教師用RCRTの結果に基づくインタビュー(B教師)

B教師は「真面目で協力的・自分勝手」「素直で他者への配慮ができる・自己中心的」を軸に生徒を認知しているといえる。その軸を基にしてZクラスの生徒を振り分けた結果,「指導が難しい生徒」(2名)と「指導が難しいと感じない生徒」(2名)がどこに位置しているのか見ながら,それらの生徒について尋ねた。また,他教師が捉えた「指導が難しい生徒」(4名)についても尋ねた(Table5)。

B教師は,Zクラスは比較的落ち着きのある生徒が多くB教師の授業も意欲的に取り組んでいるので,指導が難しい生徒はいないと捉えていた。そのため,鋭利な言葉を話し,傲慢で横柄な態度をとるが,B教師の前ではそういった態度を見せない生徒を行事など授業外で取り組む様子や他教師からの話を通して見聞きし,指導の難しい生徒と認知していた。実際に指導に困難性はないが,思ったことをすぐに口に出してしまう生徒やなかなか教師の発言を素直には受け取れない生徒といった,無神経で頑固な生徒や自己中心的な生徒も,比較的指導が難しい生徒と捉えていた。一方で,自律性があり,周りを見て行動できる生徒は指導のしやすさに影響していた。正義感があり,積極的に発言をするなど行動力のある生徒も指導のしやすさにつながっていた。さらに,担任の立場なら個別の関わりをもち,深く話すのに十分な時間が必要だと捉える生徒や,自分自身のことでよく考え込むことが多いといった自己内省をする生徒も指導が難しいとは感じていなかった。

これらのことから,以下のことが考えられる。B教師はZクラスの中で指導が難しいと捉える生徒がいないため,生徒について見聞きしたことから指導が難しい生徒を認知していると考えられる。一方でB教師は周りを見て行動できる,善悪の判断ができるといった正義感をもった行動ができるなど,クラスのために積極的な行動ができることが指導のしやすさに影響していると示唆された。他にも,B教師は担任教師ではないので,個別の関わりや一日を通しての生徒との関わりの機会が少ないと考えられる。そのため,「担任の立場なら個別の関わりをもち,深く話すのに十分な時間が必要だと捉える生徒」も,そもそも深く話すような機会がないため,指導が難しいと捉えていないのではないかと予想された。

←back/next→