2.各教師の生徒認知の差異について

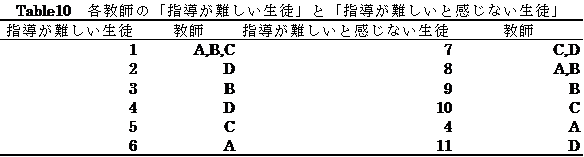

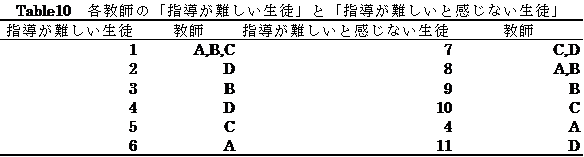

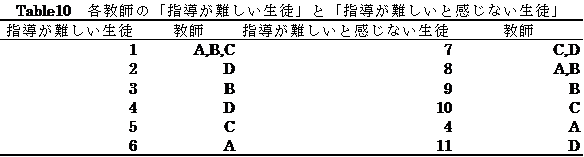

4名の教師が挙げた「指導が難しい生徒」と「指導が難しいと感じない生徒」についてまとめた(Table10)。

このように教師によって,Zクラスの生徒の中で,「指導が難しい生徒」と「指導が難しいと感じない生徒」と捉える視点は異なることがわかった。

ここで,A,B,C教師は指導が難しいと感じる生徒として挙げたが,D教師は挙げなかった「生徒1」と,A教師は「指導が難しいと感じない生徒」として挙げたが,D教師は「指導が難しいと感じる生徒」として挙げた,「生徒4」について取り上げる。

生徒1について,A教師は「保護者との関係が希薄」であるため指導が難しいと捉えていた。B教師は,鋭利な言葉を話し,傲慢で横柄な態度をとる「生徒1」のことを,他の教師から見聞きしているため,B教師の前ではそういった態度を見せない生徒1についても,指導が難しいと捉えていた。C教師は「規律の乱れや反抗的な部分があることやC教師が生徒1からの抵抗感を感じていたこと」により指導が難しいと捉えていた。一方でD教師は,生徒1について,「指導にしんどい部分もあるが,もっているものはすごくいいところいっぱいある。苦手なタイプではない」と述べていた。つまり,D教師は,他教師と同じように,指導に困難性を感じる部分があっても,生徒1の長所を多く認知し受けとめており,苦手意識も感じていないといえる。

これらのことから,A,B,C,D教師はそれぞれに生徒1に対して指導が難しいと感じる部分は存在するが,その中で,D教師だけは生徒1の長所を認知し,指導に困難な部分より,長所の部分に重きを置いていることがわかった。

生徒4について,A教師は「周りのことをよく見える生徒」と捉え,指導が難しいと感じていなかった。一方でD教師は,「勤勉だが自己開示が苦手で性格が捉えがたいため,距離感を縮めにくい生徒」と捉え指導が難しいと感じていた。またインタビューで「勉強ができて真面目な分こっちも引いているところがあるかもしれない。」と述べていた。

これらのことから,A教師は周りをよく見ることのできる生徒4に,嫌悪感をもたず指導できるため指導がしやすいと感じるが,D教師は生徒4の性格特性より,生徒理解が難しく,距離感も取りづらいため,指導が難しいと感じていると考えられる。

←back/next→