1. 各教師の認知について

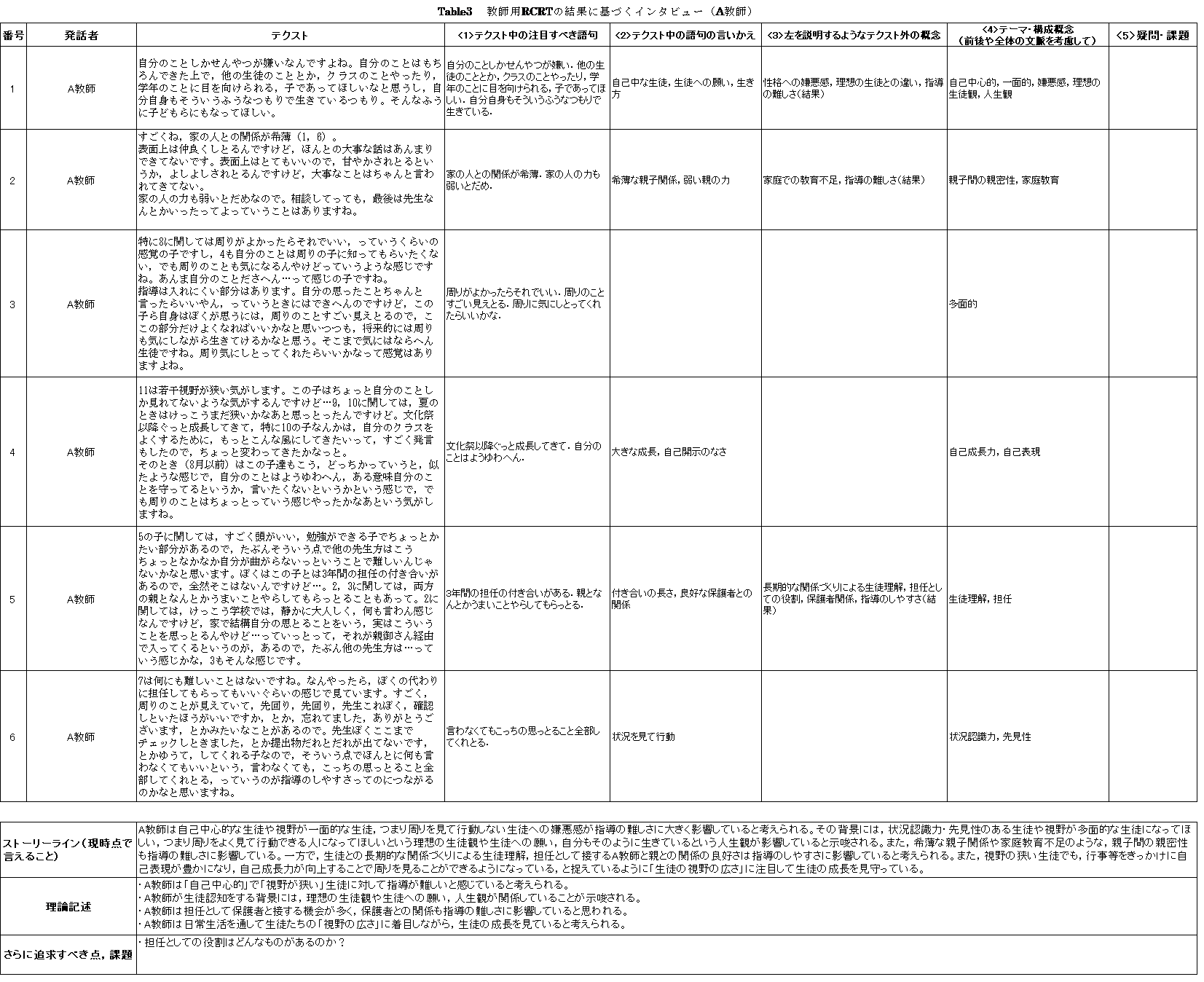

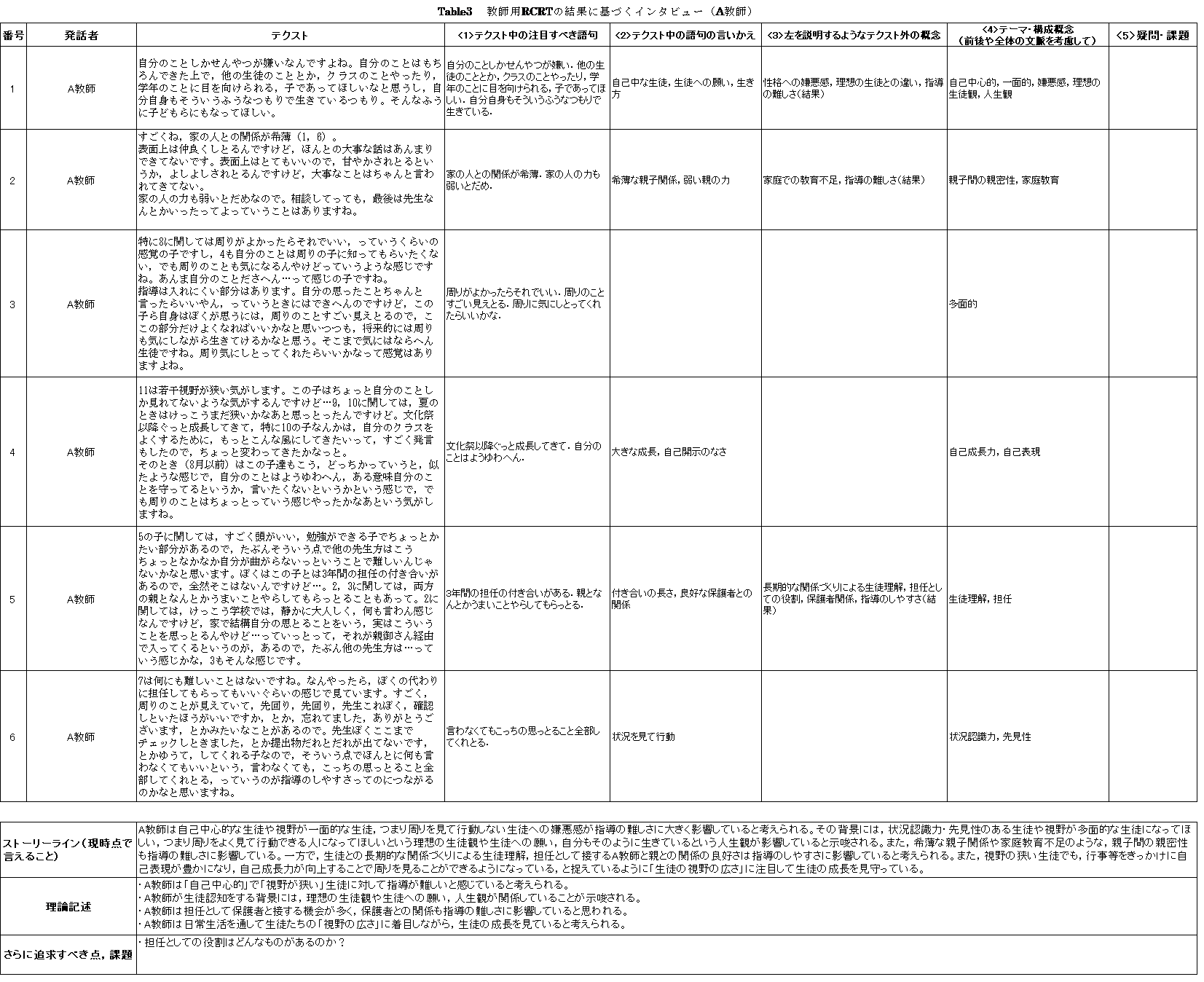

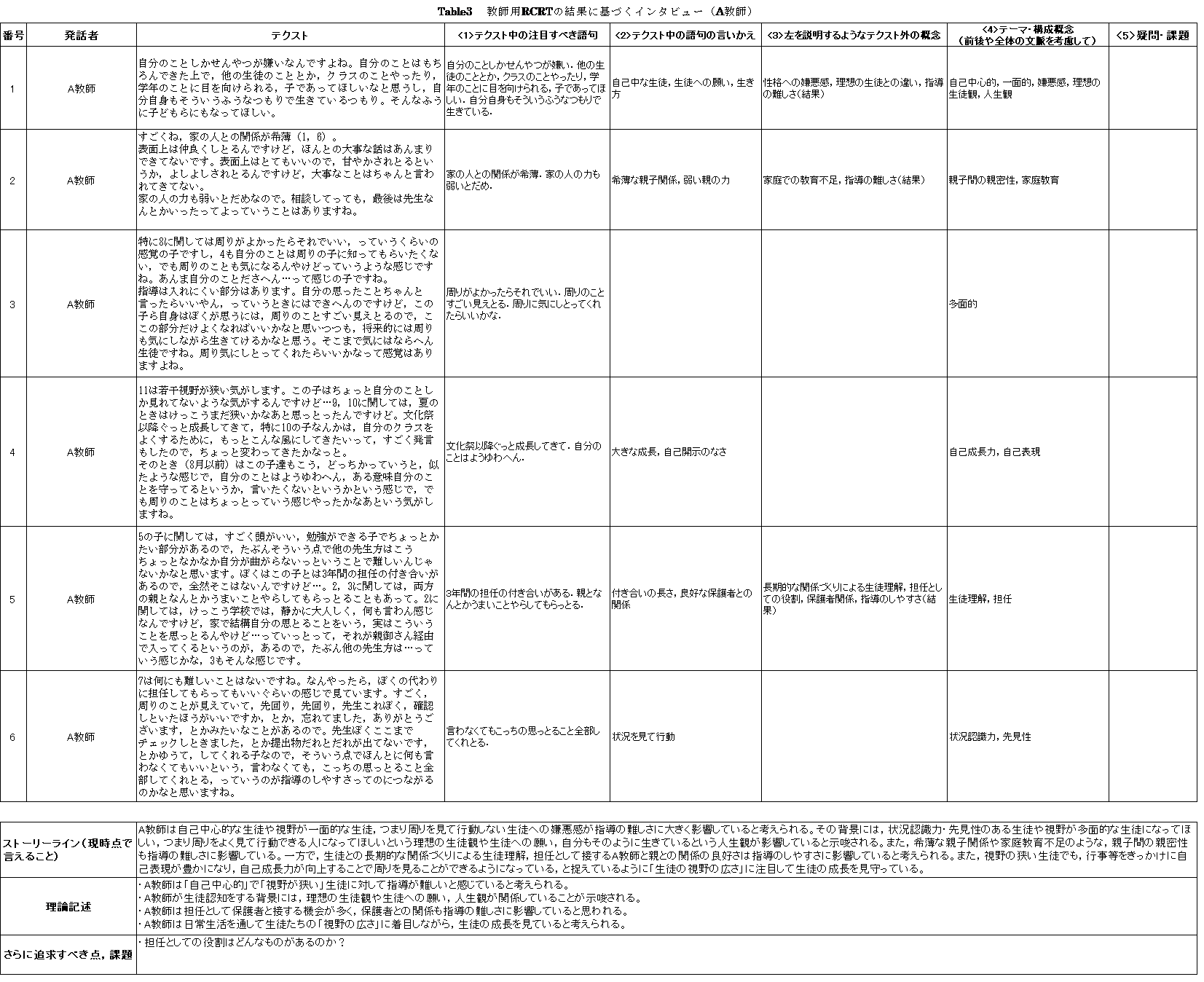

1−2.教師用RCRTの結果に基づくインタビュー(A教師)

A教師は「視野が広い・狭い」「自己中心的・自己中心的ではない」を軸に生徒を認知しているといえる。その軸を基にしてZクラスの生徒を振り分けた結果,A教師が捉えた「指導が難しい生徒」(2名)と「指導が難しいと感じない生徒」(2名)がどこに位置しているか見ながら,それらの生徒について尋ねた。また,他教師が捉えた「指導が難しい生徒」(6名)と「指導が難しいと感じない生徒」(1名)についても尋ねた(Table3)。

A教師は自己中心的な生徒や視野が一面的な生徒,つまり周りを見て行動しない生徒への嫌悪感が指導の難しさに大きく影響していると考えられる。その背景には,状況認識力・先見性のある生徒や多面的な視野をもつ生徒になってほしい,つまり周りをよく見て行動できる人になってほしいという理想の生徒観や生徒への願い,自分もそのように生きているという人生観が影響していると示唆された。さらに,視野の狭い生徒でも,「行事等をきっかけに自己表現が豊かになり,自己成長力が向上することで周りを見ることができるようになっている」と捉えているように「生徒の視野の広さ」に注目して生徒の成長を見守っていた。また,希薄な親子関係や家庭教育不足のような,親子間の親密性も指導の難しさに影響していた。一方で,生徒との長期的な関係づくりによる生徒理解,担任として接するA教師と親との関係の良好さは指導のしやすさに影響していると考えられる。

これらのことから,以下のことが考えられる。A教師は「自己中心的」で「視野が狭い」生徒に対して指導が難しいと感じていると考えられる。A教師がそのような生徒認知をする背景には,理想の生徒観や生徒への願い,人生観が関係していることが示唆された。またA教師は担任として保護者と接する機会が多いため,保護者との関係が難しくなると生徒との関係も難しくなり,指導の難しさに影響していると思われる。これらは青木・小河(2009)の研究で,中学校では担任との関係に問題のある子どもや,自分勝手な子どもが指導困難であるという結果に一致している。そしてA教師は,担任として日常生活を通して生徒たちの「視野の広さ」に着目しながら,生徒の成長を見ていると考えられる。

←back/next→