年齢:52歳 性別:女性

居住地:三重県伊勢市

出身地:三重県伊勢市

職業:パート

参拝回数:数えきれないほど多数

参拝頻度:一ヵ月に一回

主な質問項目

①伊勢神宮に来るようになったきっかけ、それはいつごろからか。

②なぜ伊勢神宮なのか、どのような目的で来ているのか、いつもその目的は同じか。

③どのような時に伊勢神宮に来ようと思うのか。

④伊勢神宮に来ることで心境などの変化はあるか。

⑤他にも定期的に行く神社はあるか、それはどこか。

⑥伊勢神宮についてどのように思っているのか、どんな存在か。

2018年12月にインタビューを行った。所要時間は約20分であった。以下には、全ての逐語録ではなく、本研究の趣旨に関連する発話を選んで、被面接者から語られた言葉(語り)を編集して記述する。それを踏まえながら考察を進めることとする。したがって、必ずしも当人の発話そのままの記録ではない箇所もある。その場合は発話上のニュアンス等が変わらないように留意して記述する。

質問項目①の「伊勢神宮に来るようになったきっかけ、それはいつごろからか。」について以下のように語られた。

子どもの頃から、初詣に行っているからきっかけも何もないです。ただ、20年位前から月に一度は行くようにしています。理由は、神様は実際におるんだという話を聞いてからですね。伊勢神宮っていう日本でもすごいと言われている神社が地元にあるわけだし、だんだん年を重ねるにつれて、伊勢神宮の偉大さを感じる、分かるようになってきました。自分がお参りに行って感じることはもちろんですが、訪れている人の数や、テレビで取り上げられている様子、伊勢神宮にまつわる本を読んでも、やっぱり伊勢神宮は偉大だなと感じます。

内宮は家から遠いし混んでいるから、外宮に行きます。手っ取り早く。あと、別宮の伊雑宮も行きます。車で行ったら内宮と同じくらいだし、混まないし、内宮の別宮ということで。どうしてかわからないけど伊雑宮は参りやすい印象があります。

昔はそこまで関心がなくて、初詣に行ったらいいやって感じだったけど、自分がすごく困ってどうしようってなっているときにある人に出会って、その人が、伊勢神宮の偉大さを教えてくれたんです。それから、お参りするようになりました。

地元にある伊勢神宮ということで、その偉大さを肌で感じている。最近では、テレビや書物で頻繁に取り上げられるようになって、それを見てという部分もあるかもしれない。しかし、Dさん自身が、20年位前から月に一回お参りに行くということからも、伊勢神宮を深く信仰している姿が現れているといえる。年を取ってから何度もお参りすることで徐々に伊勢神宮の偉大さを感じ取れるようになったということかと思う。きっかけは、ある人との出会いということであったが、そこから、伊勢神宮の神様の存在を強く意識し始めたとも推測できる。

質問項目②の「なぜ伊勢神宮なのか、どのような目的で来ているのか、いつもその目的は同じか。」について以下のように語られた。

目的ですか? 目的は、伊勢神宮の玉砂利を踏みしめると邪気を払ってくれるとか、守ってくれるとか言いませんか?そういうところから行くようになりました。お参りもするけど、自分が、すがるためというか、気持ちを前向きに保つためというか、そんな目的で行きます。心のよりどころのような形だと思います。なんとなくつらくなったとき、焦ってきたとき、もやもやするときに、心のよりどころを得るために行くような感じです。行くと心に余裕が生まれる気がします。 日々の生活の中で、いややなって思うことがあって、それでも、ちょっとでも、幸せでおりたいから、そのために、いつもいつも、きれいな心でおりたいけど、そうはいかない。だから、そういう心を持たせてもらいに行きます。前に向きに生きていこうと思うと、神様が見ていてくれると思うし、やっぱりいいことも起こってくる。清々しい、もやもやがとれるような気持ちになります。それで、「木」っていうか伊勢神宮の森に入ると、なんか気持ちが変化して、守られているっていうか、偉大なものを感じますね。

他にも、本を読んだときに、あそこにあれがあるのにはこういう意味があるとか、伊勢神宮にあるもののすべての意味を知ることで、子どもの頃からなんとなくやっていたことに意味があることが分かったんです。多賀宮は…土宮は…とか。やっぱり知ることでなんとなくやっていたことに意味があると分かってもっと興味が増しました。

Dさんの場合、主として、伊勢神宮に守ってもらっているという気持ちが大きいと思われる。心に余裕がなくなってきたときなどに伊勢神宮にお参りに行こうという気持ちが生まれることが分かる。また、二重線部は、問題と目的で記述した、「神道は『人生に何も無い』ということを説くのではなく、神々にも人間にも『何かがある』と考え、そのために私たち自身が明るく努力して乗り切っていく」という山村(2018)の神道に関する記述と一致する。Dさん自身は、何かの宗教を信じている訳はないのだが、この感情というか考え方は、何か心の根底に根付いているものであるといえるだろう。心のよりどころだという言葉がしめされたが、まさに信仰である。Dさんの語りの上での「目的」としては、日々を前向きに生きていくためということであるが、お参りに行くことによって、きれいな心や前向きな気持ちにさせてもらうという精神上の安定安寧を図ることが目的で、そのために毎月お参りするということである。伊勢神宮の「森」では、気持ちが安らぐように守られている、またその偉大さを感じており、これも人々にとって神宮のなかの一種の心のよりどころになる大きな要素と言える。

質問項目③の「どのような時に伊勢神宮に来ようと思うのか。」について以下のように語られた。

やっぱり心を改めようというか、心に余裕がないときです。時々、受験の時期だったり、何か試験ごとがあるときに、がんばろうと思って行ったりもします。普段から神様にお参りしていると、心があらぶらないし、安らかに過ごせる気がします。

どんな気持ちでお参りに行くかっていうと、困っているときは、すがる思いです。助けてほしい、何とかしてほしいとすがる思いですね。

でも、それって実際お願いしますって頼んでいる訳ではなくて、頼むところではないっていうので、頼むという感覚ではないです。むしろ、すごく無心で手を合わせる感覚です。あの迫力に無心になってしまうといってもいいかもしれない。がんばろうと思って行くときは、後押ししてもらいたくて、行くと安心するんです。

Dさんの場合は、心を改めようという時や心に余裕がない時に行くということである。いわば心の状態を安定させたいときにお参りするということか。また、何かの試験の時、自分だけではなくて、家族のがんばり時の時にもお参りに行くとのことであった。しかし、重要なのは二重線部をした箇所にあるように、そこで実際に具体的にお願いするというわけではないらしく、無心で手を合わせるという。この無心というのはAさんもおっしゃっていたことであり、その後の、伊勢神宮の迫力を感じるという部分でも共通している。無意識の中で、伊勢神宮の何か大きな力というか雰囲気というか、そんなものを感じているとも推測できる。

質問項目④の「伊勢神宮に来ることで心境などの変化はあるか。」について以下のように語られた。

(少し考えてから)ある時もあるし、ない時もあるという感覚です。ある時は、気持ちが改められたり、リセットされた気持ちになったりします。ない時は、これはまた特殊なのですが、悩みがないけどお参りに行っているときです。その時としての変化はないんです。でも、日常を振り返ってみると、気持ち的に、なんだか安らかにいられる、いら立たないとか、いつもイライラしている訳ではないですが。

(お参りの行きと帰りでの違いはあるかどうか、尋ねた)

悩み抱えているとき、行きは切羽詰まった感じだけど、帰りは清々しく帰って来られます。どうしてだろう。たぶん、神様にお参りできた、という安心感か何かが心に生まれるのかな。心が楽になる要素として、そういう安心感があると思います。伊勢神宮っていつも同じたたずまいで迎えてくれる。私が、落ち込んでいたり、いいことがあったり、どんな状況の時でも。やっぱり伊勢神宮に来ると清々しい感じがします。

Dさんの言う通り、伊勢神宮にお参りできたという感情自体が、人々の心に安心感を与えるのかもしれない。一生に一度はと言われているくらいであるし、それだけ伊勢神宮は人々からも非常に慕われているということであると思われる。これまで、重ね重ねDさんがおっしゃっていることではあるが、安らかにいられる、という日常生活中、何が起きても、という意味であると推測すると、お参りをすることで、日常の安定を得ているようにも読み取れる。また、お参りはするけれど、お願いをしに行くわけではない、ということが感じられる。Cさんが、一切お願いはしない、と話をしていたが、「気持ちを安らかにしてください」とお願いをしているのではなく、お参りすると安らかな気持ちになる、そういうふうな理解の仕方をしているということである。

質問項目⑤の「他にも定期的に行く神社はあるか、それはどこか。」について以下のように語られた。

ないです。神社というかお墓には行きます。きれいにしておかないと、と思うので。それと、自分の親がいるから何かっていうと心のよりどころになっています。伊勢神宮よりも頼み事しやすいです。親だから。伊勢神宮の方が断然力を持っていると思いますが、お墓に来るのは親に会いに来るような感じです。

この質問では、他の神社には行かないとの即答があり、神社以外では親のお墓に行くという回答が得られた。Dさんの家には仏壇もあり、お寺や仏教との関わりもないわけではなさそうである。親のお墓に行くのは、お墓をきれいにしておかないと、という義務感からのことであるともいえるが、お墓をきれいにしなくては、という感情は、仏様のこともある程度信じていることを示しているのではないだろうか。伊勢神宮にせよお墓にせよ、Dさんにとっては心のよりどころとなっているようで、その点は共通している。伊勢神宮の方が断然力が上との認識を持ちながら、親のお墓にあっては、何か気楽に願い事が出来るということなのかもしれない。伊勢神宮の厳かなる存在と自身の身近な親の存在が、Dさんにとって心のよりどころとなっているようである。

質問項目⑥の「伊勢神宮についてどのように思っているのか、どんな存在か。」について以下のように語られた。

それは偉大の一言です。伊勢の地区に神様が鎮座したりするくらいであるから、そこに住まわしてもらうのは感謝するべき事象です。誇らしいし、感謝しかないですね。

神様が選んだほどの伊勢という地に、幼いころからずっと住んでいることについて、住まわせてもらっているという認識をし、それにとても感謝を示すという感覚は、ここに住む人たちの独特の感覚かもしれない。住んでみないとわからないことであろうし、伊勢神宮に対する大きなコミットメントを持っておられることがよくわかる。また、伊勢神宮のブランド力は当然大きいわけで、誇らしいという感覚は、有名な場所や由緒深い場所に住む人にはよくある感覚かと思われるが、Dさんの誇りに思う気持ちは、単なる伊勢神宮のイメージに基づくブランド力ではなく、神様の居る場所で、そこに住む人が神様によって守られているという意味において、そのような気持ちが生じていることが、よく伝わってくる。

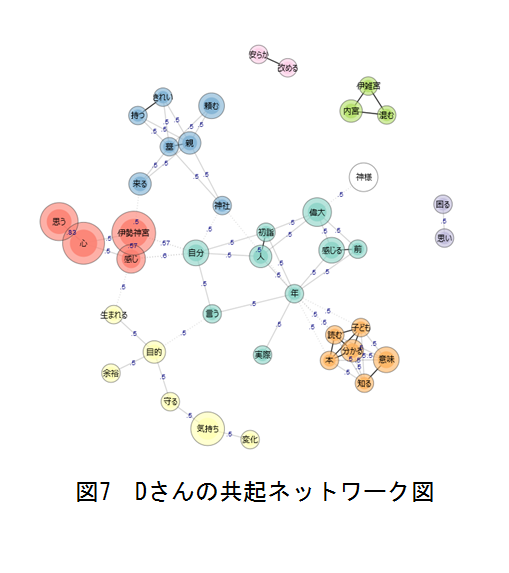

以下、テキストマイニングの手法を用いて、分析を行った。分析は、樋口耕一氏のKH Coderを用いた。Dさんのインタビューでの回答について、「感動詞」を除外した抽出語について、共起ネットワークを作成した。

事例1と同様に、本研究の趣旨と関連のありそうな部分のみコメントしておく。

赤く塗られている部分に関して、「伊勢神宮」と「心」、「思う」という言葉に共起関係が見られる。Dさんがインタビューで、心を楽にしてくれるとか、心のよりどころというように話していた通り、伊勢神宮は、心のよりどころとなっていることが見て取れる。また、中心の青緑の部分は、「神様」という言葉から「偉大」という言葉につながっており、神様の偉大さ認識していると言える。さらには、「伊勢神宮」、「神社」、「自分」という言葉にも共起関係が見られることから、Dさんにとって身近なものとして認識されていると推測できる。