年齢:46歳 性別:男性

居住地:無記入

出身地:三重県伊勢市

職業:会社員

参拝回数:数えきれないほど多数

参拝頻度:その他

主な質問項目

①伊勢神宮の近くで、創業することになったきっかけについて。

②「伊勢名物」と親しまれていることについてどのように感じているか。

③主として伊勢神宮の近くにお店を構えていることに関連して、伊勢神宮にお参りに行くことはあるか、あるとすればどれくらいの頻度か。

④伊勢神宮のことをどのように感じているか。

2018年11月にインタビューを行った。対象者は伊勢のお菓子として全国的に有名な老舗の本店の従業員の方である。所要時間は約30分である。以下には、全ての逐語録ではなく、本研究の趣旨に関連する発話を選んで、被面接者から語られた言葉(語り)を編集して記述する。それを踏まえながら考察を進めることとする。したがって、必ずしも当人の発話そのままの記録ではない箇所もある。その場合は発話上のニュアンス等が変わらないように留意して記述する。

質問項目①の「伊勢神宮の近くで、創業することになったきっかけについて。」では以下のような語りがあった。

私共、その創業の地というのは今と変わらず、本店のある場所になります。全国、津々浦々から、旅をされた参拝者の方が、内宮さんへお参りをされるときに通る道が、本店の前の、「おはらい町通り」と呼ばれる道になりまして、あの前を通ってご参拝になるんです。私共の生業というのは浜田家という今の創業家がずっと継いでおるのですが、そのおしよせる、参拝者の方に、お休みを頂ける茶店を始めたっていうのが創業の起こりなんです。まあ当時の旅っていうのが、今のように、電車も、もちろん車もない時代ですから、歩いて旅をします。それで、1日にどうですかね、まあ20㎞30㎞ぐらい歩いて、旅をされるので、やっぱりお腹が空きますよね。で、当時の旅で好まれた食べ物がまあお餅だったんです。腹持ちも良くて、食べやすくて、でまあ疲れも癒せるということで、お餅を生業にしたというのが始まりですね。

この方のお店は、伊勢神宮に参拝に来る人のための茶店という意味合いが強いようである。全国津々浦々から、旅をしてまでも伊勢神宮に来た人のために誰にでも食べやすく、お腹に溜まりやすいお餅を生業にしたとのことである。はじめの「問題と目的」でも、記述したが、参道沿いには伊勢神宮にお参りに来る人のために始めた茶店が多く、近くに人が集まるところがあるから、そこで商いをするというような感じであろうか。

質問項目②の「『伊勢名物』と親しまれていることについてどのように感じているか。」については以下のように語られた。

そうですね。「伊勢名物」とこう皆さんにおっしゃっていただけるのには、非常にありがたいことだと思っています。あの、多くの方々に、私共の売るお餅がその「伊勢の名物」であると、他の地域でもなく、「伊勢のもの」という、しかも名物であるということを思われるというのは非常にありがたいことだと思っています。やっぱりあの私共いまは大阪でも名古屋でも、商品を買うことができるんですけれども、やっぱり、この伊勢のホームグラウンドにお店を構えて、で今日もお客様をお迎えしているという。まあ、そこがやっぱり原点ですので、その伊勢のお餅っていうことを多くの方々に思っていただけるというのはやっぱりありがたいことです。

「伊勢」という地だから良い、というように何度もおっしゃっていた。Cさんにとって、伊勢の地というのが、本当に親しみ深いものであることが伝わってきた。また、なんども「ありがたいこと」と口にされており、常日頃から感謝を持ってという感覚であるよう。原点である「伊勢神宮にお参りに来る人のための茶店」ということを中心に置きながら、いろんな方向に感謝の気持ちを抱いていることが伺える。

質問項目③の「主として伊勢神宮の近くにお店を構えていることに関連して、伊勢神宮にお参りに行くことはあるか、あるとすればどれくらいの頻度か。」については以下のように語られた。

うちの従業員に関してですね、会社の行事として行くっていうと、ちょうど十一月二十日なんですけど、私共の一年で一番大きな社内行事がありまして、まあ、商いの神様のえびすさんにちなんだ「えびすこう」っていうお祭りがあったんです。えびすさんといえば商売繁盛の神様で、一年無事に商いを終えられた、ということでまた新しい、これから始まる一年も…ということでお願いします、という節目を祝うお祭りがあるんです。その時には神棚さんの前に、社長と会社の幹部が集まりまして、きちんとあのーおはらいをして祝詞をあげて、という神事を、執り行って、そのあと、その代表幹部が伊勢神宮の内宮さんの方に、きちんとお神楽をあげて、そして正式参拝という、内玉垣の中で参拝させていただく、御影内参拝をさせてもらって感謝する、ということをしています。

従業員が、個人で行くっていうのは、それはもういろいろ聞きますし、私もそのすべてを知っている訳じゃありませんが、おりにふれてですね、お参りに行くっていうのは、聞きます。あとはその会社としてっていうことでしたら、毎朝のその始業にあたって、朝礼を各職場で行っているんです。それで、朝礼を始めるときに一番最初にやることがありまして、それが神宮遥拝と言いまして、各職場から直接は、お参りには行けませんので、この場所から、遠く拝ませてもらうということを行っています。

神棚のある職場は、神棚の方を向いてします。これはおかげ横丁でもしています。おかげ横丁ですと、十時くらいだったと思うんですけれども、神宮遥拝、太鼓でどどんとして、「神宮遥拝」と言って、みんなが一斉に内宮さんにっていうのを、一日の始まりにしていますね。

(「神宮遥拝」のきっかけについて尋ねた。)

私共が今あるのはやっぱり神宮さんのおかげという気持ちがあります。神宮さんがなければ私共も、こうして生業をすることもなかったでしょうし、やっぱり神宮さんへの感謝と、それからやっぱり神宮あっての私共だっていうことの、まあ日々の確認っていうところが大きいんじゃないかなと思います。

これは創業家の六代目八代目の夫人がおりまして、その夫人たちは、神宮あっての私共だということで、常々、従業員を言い聞かせていたというのも伝え聞いております。六代目の頃には、月一日と十五日には、当時今の従業員数と規模が全然違ってあれなんですけれども、従業員を連れて、参拝に行っていたということも聞きます。

今はやっぱり会社組織でいろんなところにその職場がありますし、それぞれの始業時間も違いますので、なかなか一律に、というのは無いんですけれども、ただ、朝礼としてはそういう形でして、心合わせるっていうんですかね、ということをしています。

一年に一度大きな行事「えびすこう」として、伊勢神宮に感謝を伝えるとともに、日常的な習慣として始業前の「神宮遥拝」を行っているとのことである。毎日、「神宮遥拝」を行うということに当たって、Cさん自身も、「神宮のおかげ」であるとか、「神宮あっての私共」とおっしゃっていた。日々、伊勢神宮への感謝を忘れないためにということが垣間見える。また、六代目八代目の夫人のことを紹介していただいたが、昔から、伊勢神宮への感謝の気持ちを持って商売をしていたことが分かる。

質問項目④の「伊勢神宮のことをどのように感じているか。」については以下のように語られた。

こうして、インタビューを受けて、まあ改めてその意識をすると、ほんとに普段は、あって当たり前みたいな感覚があるんですけれども、でもなかったら本当にやっぱり困りますし、全然やっぱり違うと思いますし、やっぱり、なんていうんでしょうね、日本人の誰しもがやっぱり、お伊勢様というようなことは知ってみえて、その神様をこの伊勢で祀られてて、そのおひざもとで商いをさせてもらっているわけなので、やっぱりそのことは絶対に忘れたらいけないと思います。お伊勢さんがこの近くにあるっていうこと自体に感謝するっていう気持ちです。

こうしてほしいっていう気持ちとかももちろんありますけれども、それはでも、お伊勢さんにするっていう感覚がないです。例えば、近くに猿田彦さんていう神社もあるのですが、あと宇治神社とか。氏神さんにお参りして、こう何かこうしてほしいってお願いするかもしれませんけれど、お伊勢さんはやっぱり存在自体が非常に大きいですし、だからと言って、敷居の高い感じがなくて、身近にあって、温かい感じもありますし、だけどやっぱり尊い存在って思うのです。そういう感じはありますので、何々してくださいていう風にはちょっとなかなか言えません。

こちらとしては、やっぱり、引くところはあります。それで、お客様を、内宮さんにご案内するときもあるんですけれども、やっぱりみなさんどうしても御利益を求めてって方もいらっしゃいますので、そうではなくて、お伊勢さんは今あることに感謝して、お願いする神様じゃありませんっていうことはお話ししたりするんです。ご正殿ではそうなんで、例えば、裏側にある荒祭宮さんですと、荒魂さんですので、まあそのなんていうんですかね、神様の…人格というとおかしいので、神格をまあ二つに分けて、力を貸してくださる神様なんで、こちらではお願いしても大丈夫です、というようなことは、お客様にお話しします。

Cさんにとって、伊勢神宮は普段はあって当たり前、でも、意識すると感謝の心が芽生える、という感じであった。あって当たり前ということは、Cさんの日常生活の中に溶け込んでいるのだと推測できる。また、誰もが知っている有名な伊勢神宮のおひざもとで商いをしていることを、大変誇りに思っているということも感じられた。しかも、それでありながら、お伊勢さんには何かをお願いするというようなことは一切しないという。存在自体が非常に大きいにもかかわらず、親しみ深さを持っているけれど、尊いという、一見矛盾しているような感じ方ではあるが、これはAさんも述べられていたことであり、そこが伊勢神宮の良さというか特徴の一つではないだろうか。

インタビュー中に、質問には関係はないが、という感じで話してくださった。以下のとおりである。

後ろにポスター貼ってありますけど(伊勢神宮のポスターが貼ってあった)、やっぱり参拝したら、清々しい気持ちになります。やっぱりそういうところが、皆さん惹きつけられるんだと思います。空気感とか、雰囲気とか、宇治橋を渡ってからの空気っていうか、感じるものだったり、やっぱりなにか人を引き付けるというかそういうところがあると思います。いつ行ってもあたたかく、迎えてくれるような感じはします。拒まれているような感じはしないです。ちょうど、昨日、お客様をまたお連れしたんですけど、やっぱり、若い方もいらっしゃいますし、お年を召した方もいらっしゃいますし、当然男女に外国人の方もいらっしゃいますし、本当にあまねく人がいて、分け隔てなくっていうかね、そういうのがやっぱり素晴らしいと思います。

伊勢神宮について、何か、他の場所とは違う、雰囲気、空気感を感じている様子である。それに伴って親近感も感じている様子である。そしてまた、伊勢神宮を尊敬しているというかそんな感じが伝わってくる。

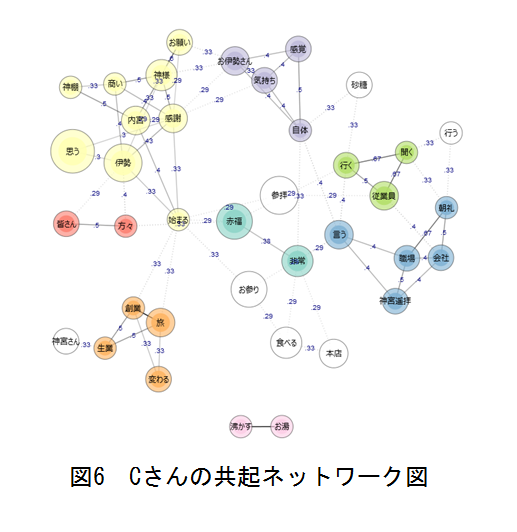

以下、テキストマイニングの手法を用いて、分析を行った。分析は、樋口耕一氏のKH Coderを用いた。Cさんのインタビューでの回答について、「感動詞」を除外した抽出語について、共起ネットワークを作成した。

事例1と同様に、本研究の趣旨と関連のありそうな部分のみコメントしておく。

黄色に塗られた部分、「伊勢」という単語を起点として、「感謝」と「商い」という言葉、また「神様」という言葉にも、共起関係が見られる。Cさんにとって伊勢は商いの場であるということと、伊勢神宮への感謝の気持ちというものも推測される。実際、インタビューにて神様には感謝の気持ちを伝えると述べていたので、これと一致する。また、Cさんの特徴として、「神宮」を、「神宮さん」と呼んだり、「伊勢神宮」のことを「お伊勢さん」を呼んだりと、「さん」という接尾語をつけて呼ぶ様子が見られた。「さん」をつけて呼ぶというのは、Cさんが伊勢神宮に対し、親しみを持って接していると言える。