丂擭楊丗22嵨丂惈暿丗抝惈

丂嫃廧抧丗嶰廳導埳惃巗

丂弌恎抧丗嶰廳導埳惃巗

丂怑嬈丗妝惗

丂嶲攓夞悢丗16乣20夞乮僾儔僀儀乕僩乯

丂嶲攓昿搙丗堦擭偵堦夞

庡側幙栤崁栚

丂嘆埳惃恄媨偱摥偔偙偲偵側偭偨偒偭偐偗偵偮偄偰丄偄偮偐傜偦偆巚偭偨傝巙偟偨傝偟偨偺偐丄傑偨偳偆偟偰埳惃恄媨側偺偐丅

丂嘇埳惃恄媨偱摥偄偰偄傞偙偲偼帺暘帺恎偺怱偵壗偐塭嬁傪傕偨傜偟偰偄傞偐丅

丂嘊埳惃恄媨偵棃傞嶲攓幰偼偳偆巚偭偰嶲攓偟偰偄傞偲巚偆偐丅

丂嘋埳惃恄媨偺偙偲傪偳偺傛偆偵姶偠偰偄傞偐丄傑偨埳惃恄媨偼帺暘帺恎偵偲偭偰偳偺傛偆側懚嵼偐丅

丂嘍埳惃恄媨埲奜偱丄掕婜揑偵峴偔恄幮偼偁傞偐丄偁傞偲偡傟偽偦偺恄幮偼埳惃恄媨偲斾傋偰偳偺傛偆側堘偄偑偁傞偐丅

丂嘐揤徠戝恄媦傃偦傟偧傟偺恄條偲偺娭學傪偳偺傛偆偵巚偭偰偄傞偐丅

丂杮棃偼捈愙懳柺偱偺柺択傪梊掕偟偰偄偨偑丄2018擭12寧愭曽偺搒崌偵傛傝丄揹榖偲儊乕儖偱偺僀儞僞價儏乕傪峴偭偨丅埲壓偵偼S偰偺拃岅榐偱偼側偔{尋媶偺庯巪偵娭楢偡傞敪榖傪慖傫偱頄蕫趲覀﹤鐚陚鐐陚綄緱t乮岅傝乯傪曇廤偟偰婰弎偡傞丅偦傟傪摜傑偊側偑傜峫嶡傪恑傔傞偙偲偲偡傞丅偟偨偑偭偰K偢偟傕摉恖偺敪榖偦偺傑傑偺婰榐偱偼側偄売強傕偁傞丅偦偺応崌偼敪榖忋偺僯儏傾儞僗摍偑曄傢傜側偄傛偆偵棷堄偟偰婰弎偡傞丅

丂幙栤崁栚嘆偺乽埳惃恄媨偱摥偔偙偲偵側偭偨偒偭偐偗偵偮偄偰丄偄偮偐傜偦偆巚偭偨傝巙偟偨傝偟偨偺偐丄傑偨偳偆偟偰埳惃恄媨側偺偐乿偱偼丄宱楌傪嫵偊偰傕傜偆傛偆側宍偲側偭偨丅

丂B偝傫偑尰嵼偺妝惗乮偑偔偣偄丗棩椷惂帪戙偵夒妝椌偱搨妝傗崅楉妝丄昐嵪妝傪妛傫偩妛惗偺偙偲乯傪巙偟偨偒偭偐偗偲側偭偨偺偼丄彫妛惗偺帪偵抧尦偺恄幮偱夒妝傪偟偨宱尡偐傜偱偁傝丄彮偟偱傕宱尡傪惗偐偟偨偄偲巚偄丄崅峑懖嬈帪偵偙偺廇怑愭傪慖傫偩丅

丂B偝傫偺廧傫偱偄傞抧嬫偱偼丄彫妛峑巐擭惗偵側傞擭偐傜嶰擭娫丄堦擭偵嶰夞偁傞抧堟偺恄幮偺嵳揟偵嶲壛偡傞丅抝巕偼丄夒妝傪丄彈巕偼丄抝巕偑墘憈偡傞偺偵崌傢偣偰梮傞丄偲偄偆傕偺偱偁傞丅B偝傫偼丄偦偙偱丄棾揓偲屇偽傟傞墶揓傪扴摉偟偨丅廇怑偵摉偨偭偰偼丄偦偺宱尡傪妶偐偟偨偄偲偺巚偄偑嫮偐偭偨偲偺偙偲偱偁傞丅

丂幙栤崁栚嘇偺乽埳惃恄媨偱摥偄偰偄傞偙偲偼帺暘帺恎偺怱偵壗偐塭嬁傪傕偨傜偟偰偄傞偐乿偱偼埲壓偺傛偆偵岅傜傟偨丅

擔杮偺恄條偺捀揰偱偁傞揤徠戝恄偺堦斣嬤偔偱枅擔曭巇偝偣偰偄偨偩偄偰偄傞偙偲偵屩傝傪姶偠傑偡丅婎杮帺桼恖偱恎彑庤側帺暘偩偗偳丄恄偵巇偊偰偄傞恎偩偲巚偆偲恎偑堷偒掲傑傞巚偄偱偡丅

丂巇帠傪偝偣偰偄偨偩偄偰偄傞偲偄偆丄擣幆偱偼側偔丄曭巇偝偣偰偄偨偩偄偰偄傞偲偄偆擣幆偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅傑偨丄俛偝傫偼丄偙傟傑偱恄條偺懚嵼傪怣偠偰偄偨傢偗偱偼側偄偦偆偩偑丄恄偵巇偊偰偄傞恎偩偲巚偆偲恎偑堷偒掲傑傞巚偄丄偲偁傝丄彮偟偽偐傝偼恄條傪堄幆偟偰偄傞偙偲偑撉傒庢傟傞丅

丂幙栤崁栚嘊偺乽埳惃恄媨偵棃傞嶲攓幰偼偳偆巚偭偰嶲攓偟偰偄傞偲巚偄傑偡偐乿偵懳偟偰埲壓偺傛偆偵岅傜傟偨丅

偛曭巇偝偣偰偄偨偩偄偰巚偆偙偲偼丄杮摉偵條乆側巚偄傪帩偭偰恖乆偑嶲攓偵棃偰偄傞偲巚偄傑偡丅偦偺拞偱丄擔崰偺姶幱傪揱偊偵棃傞恖偑傎偲傫偳偩偲巚偆偗傟偳丄幚嵺丄拞偵偼昦婥暯桙傗栵暐偄側偳恄棅傒偱棃偰偄傞恖傕偄傑偡丅

丂俛偝傫帺恎偺巚偄偲偄偆傛傝偼丄幚忣傪岅偭偰偄偨偩偄偨宍偱偼偁傞偑丄偙偙偱傕傗偼傝丄偄傠傫側恖偑棃傞偲偄偆偙偲偑暘偐傞丅乽姶幱傪揱偊偵棃傞恖偑傎偲傫偳乿偲尵偭偰偄傞偲偙傠傪尒傞偲丄俛偝傫帺恎傕丄乽姶幱傪揱偊偵峴偔偙偲偑傎偲傫偳乿偱偁傞偲悇應偱偒傞丅

丂幙栤崁栚嘋偺乽埳惃恄媨偺偙偲傪偳偺傛偆偵姶偠偰偄傑偡偐乿偵懳偟偰埲壓偺傛偆偵岅傜傟偨丅

嬑傔偰偐傜偼巇帠応偲偄偆懚嵼偩偑丄杮棃偺姶幱傪揱偊傞応強偲偄偆偺偼朰傟偢嬑傔偰偄偒偨偄丅

丂俛偝傫帺恎偺丄書晧偺傛偆側敪榖偱偁傞丅傗偼傝丄帺恎偺巇帠応偲偄偆報徾偑嫮偄傛偆偱偁傞丅偟偐偟丄偦偺拞偱傕丄乽姶幱傪揱偊傞応強偲偄偆偙偲傪朰傟側偄乿偲偺敪尵偑偁傞偙偲偐傜丄埳惃恄媨偵懳偟偰彮偟偽偐傝僐儈僢僩偟偰偄傞晹暘偑偁傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅姶幱傪揱偊傞偲偄偆偙偲偼丄夁嫀偺帺暘傪怳傝曉傝丄偦偟偰丄夁嫀偺壗偐偺弌棃帠偵懳偟偰偟偐姶幱偡傞偙偲偼弌棃側偄偩傠偆丅偦偆峫偊偰傒傞偲丄俛偝傫偵偲偭偰帺暘傪媞娤帇偡傞応偲傕側偭偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅

丂幙栤崁栚嘍偺乽埳惃恄媨埲奜偱丄掕婜揑偵峴偔恄幮偼偁傝傑偡偐丂偁傞偲偡傟偽偦偺恄幮偼埳惃恄媨偲斾傋偰偳偺傛偆側堘偄偑偁傝傑偡偐乿偵懳偟偰埲壓偺傛偆偵岅傜傟偨丅

摿偵偼柍偄偑丄恄幮娭學偺巇帠偵偮偄偨偙偲偱丄椃峴愭偱恄幮傪尒偮偗傞偲嶲攓偟偰偟傑偆丅斾傋傞偲傗偼傝丄埳惃恄媨偼丄壗偐姶偠傞傕偺偑寘堘偄偲偄偆偐丄斾傋傜傟側偄傎偳偡偛偄丅懠偺柺偱偄偆偲曭巇偟偰偄傞幰偺懳墳偲偐傪斾傋偰偟傑偆丅埳惃恄媨偼杮摉偵慡崙奺抧偐傜嶲攓偵棃傜傟偰偄偰丄偦偺恖偨偪偺恄媨傊偺巚偄偲偐婜懸傪棤愗傜側偄傛偆偵帺暘帺恎巇偊偰偄偒偨偄偲巚偆丅

丂埳惃偼壗偐姶偠傞傕偺偑寘堘偄丄斾傋傜傟側偄丄偲尵偆傎偳恖傪枺椆偝偣傞傕偺偑偁傞偺偩傠偆丅傕偪傠傫丄曭巇偟偰偄傞栿偱丄偦偙偱敡偱埳惃恄媨偺偡偛偝傪姶偠偰偄傞偐傜偙偺傛偆偵姶偠傞偙偲傕偁傞偩傠偆偑丄乽斾傋傜傟側偄乿尵偭偨偺偼俛偝傫偑弶傔偰偱丄埳惃恄媨偼暿奿偺懚嵼偱偁傞偙偲偑丄柧傜偐偱偁傞丅乽慡崙奺抧偐傜棃傞嶲攓幰偺曽偺埳惃恄媨傊偺巚偄丄婜懸傪棤愗傜側偄傛偆偵巇偊偰偄偒偨偄乿偲傕弎傋偰偍傝丄偙偙偱偼巇帠偵懳偡傞怱峔偊偑尒偊傞丅擔崰丄巇偊偰偄傞拞偱敡偱姶偠偰偄傞埳惃恄媨偺偡偛偝丄執戝偝傪堐帩偟偰偄偒偨偄偲尵偭偰偄傞傛偆偵傕丄偦傟偩偗偺執戝偝偵楎傜側偄傛偆偵帺暘帺恎傕惗偒偰偄偙偆偲偄偆偐擔乆傪摪乆偲夁偛偟偰偄偙偆偲尵偭偰偄傞傛偆偵傕悇應偱偒傞丅

丂幙栤崁栚嘐偺乽揤徠戝恄媦傃偦傟偧傟偺恄條偲偺娭學傪偳偺傛偆偵巚偭偰偄傑偡偐乿偵懳偟偰偼埲壓偺傛偆偵岅傜傟偨丅

恄條側傫偰杮摉偵偄傞傢偗側偄丄偲埳惃恄媨偵廇偔傑偱巚偭偰偄偨偗偳丄埳惃恄媨偵恄媨偲偟偰廇怑偟偰偐傜丄偙傟偼壗偐恄條偵彆偗傜傟偰偄傞側丄偲巚偆偙偲偼憹偊傑偟偨丅恄條偼栚偵尒偊側偄懚嵼偱偡偑妋幚偵懚嵼偡傞傕偺偱偡丅偩偐傜尒庣傜傟偰偄傞丠尒挘傜傟偰偄傞丠偲巚偆偟丄帪偵惛恄揑側偙偲偱丄偼傔傪偼偢偟偰偟傑偄偦偆偵側傞帪傕丄恄偵巇偊偰偄傞丄揤徠戝恄偵尒傜傟偰偄傞偭偰巚偆偲惂屼偱偒傞丠丂偦傫側姶偠偱偡丅傗傝偡偓偰偟傑偆偱偁傠偆偙偲傪巭傔偰偔傟傞偲偄偆偐丄側傫偐偦傫側姶偠偱偡丅

丂恄條偺懚嵼傪怣偠偰偼偄側偐偭偨俛偝傫偱偁傞偑丄偦偺屻丄埳惃恄媨偱摥偄偨偙偲偱丄恄條偺懚嵼傪堄幆偡傞偙偲偲側偭偨丅偦偺棟桼偲偟偰俛偝傫偼丄乽恄條偼栚偵尒偊側偄懚嵼偱偡偑妋幚偵懚嵼偡傞傕偺偱偡丅乿偲弎傋偰偄傞偐傜偱偁傞丅傑偨丄俛偝傫偲偟偰偼丄恄條偺慜偱偼埆偄偙偲偼弌棃側偄偲偄偭偨擣幆側偺偱偁傠偆偐丅慡栤偱傕丄乽慡崙奺抧偐傜棃傞嶲攓幰偺曽偺埳惃恄媨傊偺巚偄丄婜懸傪棤愗傜側偄傛偆偵巇偊偰偄偒偨偄乿偲偺敪尵偵傕偁傞傛偆偵丄恄條偺慜偱偼丄惤幚偱丄恀寱偱丄慺捈偵丄偲偄偆傛偆側擣幆偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅偙傟傜偺偙偲偐傜丄俛偝傫偵偲偭偰偺恄條偼丄帺暘傪惂屼偟偰偔傟傞懚嵼偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅忢偵偼巚偭偰偄側偔偰傕丄俛偝傫偺怱偺偳偙偐偵偄偰丄俛偝傫偺惗妶傪庣偭偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅

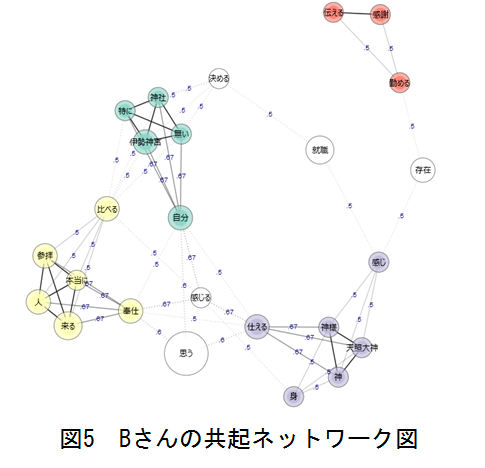

丂埲壓丄僥僉僗僩儅僀僯儞僌偺庤朄傪梡偄偰丄暘愅傪峴偭偨丅暘愅偼丄旙岥峩堦巵偺KH Coder傪梡偄偨丅俛偝傫偺僀儞僞價儏乕偱偺夞摎偵偮偄偰丄乽姶摦帉乿傪彍奜偟偨拪弌岅偵偮偄偰丄嫟婲僱僢僩儚乕僋傪嶌惉偟偨丅

丂帠椺侾偲摨條偵丄杮尋媶偺庯巪偲娭楢偺偁傝偦偆側晹暘偺傒僐儊儞僩偟偰偍偔丅

丂椢偵偸傜傟偨晹暘偵拲栚偡傞偲丄乽埳惃恄媨乿偲乽帺暘乿偲偺晹暘偵斾妑揑嫮偄嫟婲娭學偑偁傞偙偲偑暘偐傞丅偙偙偐傜丄乽埳惃恄媨乿偲俛偝傫偲偺嫍棧姶偑嬤偄偲偄偆偙偲偑尒偰庢傟傞丅傑偨丄巼怓偵揾傜傟偨晹暘偵拲栚偡傞偲丄乽恄條乿丄乽恄乿丄乽揤徠戝恄乿偲偄偆尵梩偐傜乽巇偊傞乿偲偄偆尵梩偵嫟婲娭學偑尒傜傟傞丅恄條偵懳偟偰偼乽巇偊傞乿偲偄偆擣幆傪偟偰偍傝丄偦偆偄偆棫応偱偁傞偙偲偺擣幆偑嫮偄偙偲偑悇應偱偒傞丅